趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

日立電鉄 ◯社 大甕駅発行 精算済券

2005(平成17)年1月に日立電鉄の◯社 大甕駅で発行された、自社線内精算済券です。

白色無地紋のA型軟券になっています。

この券は日立電鉄線の大甕駅で、運賃が不足していた旅客が運賃精算をした際に交付されたもので、この券でJR東日本の大甕駅改札を出るが、もしくはそのままJR線の列車に乗車し、車内もしくは着駅でJR運賃を精算します。

日立電鉄の大甕駅はJR東日本常磐線の大甕駅構内にあり、同社の出改札窓口は跨線橋を降りたホーム上にあったことから、このような措置が採られていました。

日立電鉄は老朽化した設備の更新費用が嵩むことから営業の継続を断念し、この券が発行された年の4月に全線が廃止されてしまっており、会社自体も清算され、現在は消滅しているようです。

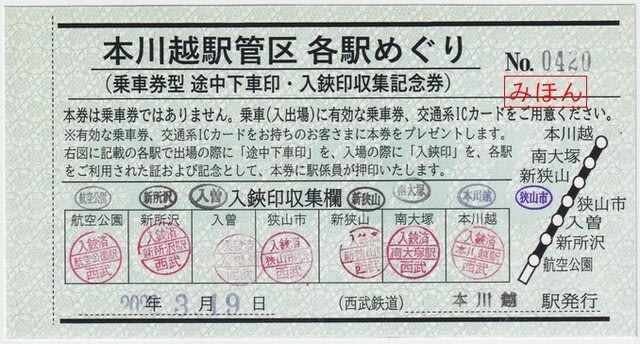

西武鉄道 「本川越駅管区各駅めぐり」途中下車印・入鋏印記念収集券 ~その3

西武鉄道 で行われていた「本川越駅管区各駅めぐり」の途中下車印・入鋏印記念収集券を御紹介いたしておりますが、この収集券は偶数月が「赤券」、奇数月が「青券」で発行されていました。

管理人は「偶数月」である2月に蒐集したために「赤券」を頂きましたが、蒐集癖とは恐ろしいもので、「青券」の方も欲しくなります。そこで、「奇数月」である3月に再チャレンジして参りました。

イベント終盤である2022(令和4)年3月に本川越駅で頂いた「青券」になります。こちらは印刷されている様式は「赤券」と同じものですが、「青券」と言っても正確には緑色となっており、緑色せいぶてつどう自社地紋となっており、PJRてつどう地紋ではありませんでした。

再掲いたしますが、本川越駅発行分はは発行枚数が多いためでしょうか、発行駅名が予め印字されているものが使用されていましたが、他の2駅(新所沢駅・狭山市駅)で発行されたものは駅名が記入式となっておりました。「青券」についても同じようになっていましたが、3月のイベント末期に配布されたころには発行駅名が印字されている券は在庫切れになったようで、記入式の券になっていました。

「青券」については西武鉄道の乗車券類としては大変マニアックなもので、緑色の自社地紋の他、真ん中に「SEIBU」という文字が刷り込まれています。

この様式はかつて西武鉄道で使用されていた乗車券類様式でしたが、当時は硬券がコレクションの中心であることと、かつて使用されていた「軟券」がi池袋駅や西武秩父駅といった限られた駅でしか発行されていなかったため、あまり知名度の高い様式では無かったように思います。

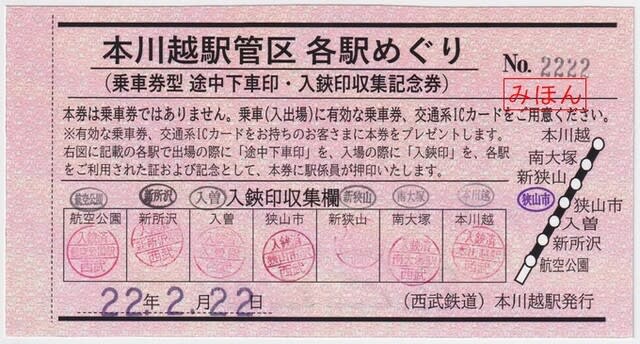

西武鉄道 「本川越駅管区各駅めぐり」途中下車印・入鋏印記念収集券 ~その1

西武鉄道新宿線の本川越駅から航空公園駅までの各駅を管理している本川越駅管区では、2021(令和3)年10月1日から2022(令和4)年3月31日まで、「本川越駅管区各駅めぐり」という企画イベントを開催しました。

これは、西武新宿線の 新所沢・狭山市・本川越駅いずれかの窓口で無料配布される「途中下車印・入鋏印記念収集券」に、入鋏印や途中下車印などを、対象となる各駅で押印してもらえるイベントでした。

このイベントに参加するには各駅間を乗車するために有効な乗車券(IC乗車券や定期券でも可)が必要で、改札の入場、もしくは出場が必要となっており、「入場→入鋏印」「出場→途中下車印」というルールに則って収集券に捺印されます。

こちらが、イベントを告知する駅のポスターです。

管理人はこのイベントを存じ上げませんでしたが、たまたま所用で本川越駅に行った際、駅構内に掲示されていたポスターでイベントを知り、後日蒐集活動に行って参りました。

2022(令和4)年2月に蒐集した記念券です。桃色PJRてつどう地紋の周遊券サイズのもので、どことなくJRでかつて発行されていた青春18きっぷの「赤券」を思わせる様式です。

告知ポスターによれば、偶数月は赤券で奇数月は青券であるということで、この券を入手した2月は偶数月ですので赤券でした。

この券に各駅で下車した際に途中下車印が捺印され、乗車時に入鋏印が捺印されます。入鋏印は捺印するためのマス目がありますが、途中下車印を捺印するためのマス目はなく、捺印時に「どちらに捺しましょうか?」と聞かれましたので、駅名の上に捺していただきました。ただし、狭山市駅だけは駅名の上にスペースが無かったため、路線図の狭山市駅の隣に捺していただいています。

裏面です。あくまでも乗車券の効力が無いということが記載されています。

西武鉄道 西武秩父駅発行 精算済証

1978(昭和53)年頃に、西武鉄道秩父線の西武秩父駅で発行された精算済証です。

黄色せいぶてつどう自社地紋の券売機券紙をカットして作成されたものです。

当時使用されておりましたスミインク式券売機用の券紙が使用されており、この券紙は横に繋がったロール状のものであったようです。

捺印されております「精算済証 西武秩父駅」のゴム印は一体型になっており、よく見ますとカットすべき横ラインもあったようで、その辺を鋏で切断して作成されていたようです。

この券は改札内にあります精算所で精算した際に渡され、改札口を出場する際に回収されました。特に枚数管理などは行っていないようで、実際に管理人が精算をした際の1枚を頂くことができました。

現在、同社では乗車券類はPJRてつどう地紋の券紙に切り替えられており、自社地紋は特別補充券や一部の企画乗車券などに残っているだけで、黄色い地紋については見かけなくなってから20年以上が経過しています。

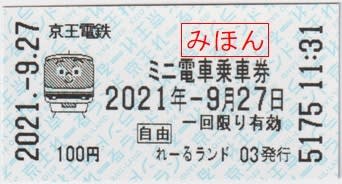

京王電鉄 京王れーるランド ミニ電車乗車券

拙ブログ2月12日エントリーで京王電鉄が運営する京王れーるランドの入館券を御紹介いたしましたが、同園には入館券の他、子供用のミニ電車の乗車券も券売機で発売しています。

ミニ電車の乗車券です。青色京王れーるランド専用地紋のA型券で、日付および券番・時刻の表記が一般的な券売機発行の乗車券に準じています。左上には「京王電鉄」と、実物の乗車券のようです。

京王れーるランド専用地紋です。このような券紙が特注で作成され、85㎜サイズの入館券とA型のミニ電車乗車券の双方を発券しています。どちらも実際に鉄道で使用されている券売機で発券されています。

ミニ電車の「駅」である京王れーるランド駅に設置されている券売機です。券売機そのものは、実際に鉄道の駅で使用されているものと同じであることが分かります。

券売機は本物ですが、電車はこんな列車が来ます。

京王電鉄 京王れーるランド 入館券

2021(令和3)年9月に京王電鉄が運営しております、多摩動物公園駅に隣接する京王れーるランドで発行された入館券です。

水色京王れーるランド専用地紋の85㎜券で、京王電鉄で使用されているものと同じ券売機を使用して発券されています。

右下に [IC] とありますように、この券売機は交通系IC乗車券を使用することもできますので、管理人はJR東日本のSuicaを使用して購入しました。

入館券は、施設の入り口に設置されている、京王電鉄で使用されているものと同じ自動改札機を通して入館し、改札機を通った時点で丸い穴が開けられます。出場する際にも自動改札機に券を投入しますが、回収されることなく、当日であれば何回も入出場することが可能です。

同園の屋外車両展示場には、京王電気軌道時代から運行していた2400形をはじめ、2010系、5000系、3000系、6000系などの車両が展示され、屋内には京王バスの車両や運転シミュレーターを始め、京王線の鉄道模型が走るコーナーなどがあります。

とくに、屋外展示場には、東京都内在住の管理人にとって、子供の頃に乗った車両などをじっくりと観察することができ、手軽なレジャー施設です。

西武鉄道 カード残額ご利用明細

中旬ごろよりしばらくの間、西武鉄道のダイヤ改正にともなって駅名が改称された西武園ゆうえんち界隈の駅に関連する話題をエントリーして参りましたが、3月の更新が本日で終わりとなりますので、最後の更新にしたいと思います。もう少しだけお付き合いください。

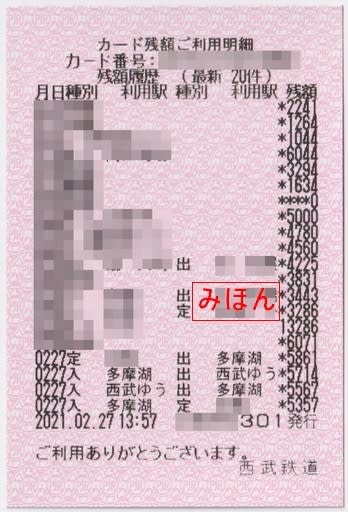

まだダイヤ改正前である2021年2月に西武鉄道の駅で発行された西武鉄道のカード残額ご利用明細です。桃色PJRてつどう地紋の定期券サイズ用紙で発券されています。

仔細を観察して参りますと、駅名改称前の2月27日であるにもかかわらず、利用駅名が「多摩湖」と「西武ゆう」と記載されています。「多摩湖」については当時の西武遊園地駅で、「西武ゆう」は西武園ゆうえんち駅を省略したものと思われ、当時の遊園地西駅になります。

ということは、駅名改称よりも以前の段階で乗車券系統の情報については一部書換えが行われていたことになります。

同社ではダイヤ改正後にバタバタしないようにするためでしょうか、2月中から駅名改称の準備が行われていたようで、西武遊園地駅や遊園地西駅の看板類はすでに新しいものに替えられており、その上から旧駅名の書かれた紙が貼られているものが見受けられていました。

(遊園地西駅 駅名票)

(遊園地西駅 駅名票)

(西武遊園地駅 駅名票)

(西武遊園地駅 駅名票)

(西武遊園地駅 看板)

(西武遊園地駅 看板)

この他、車両の方向幕についても、「多摩湖」の表示があることが確認されています。

ちなみに後日、ダイヤ改正後の3月20日にJR東日本の駅でICカード残額ご利用明細を印刷してみました。

こちらには西武遊園地駅を示す「遊園地」と遊園地西駅の印字があり、ダイヤ改正前の駅名改称の書換えは行われていないようで、旧駅名の時期に書き込まれた情報は、ダイヤ改正後でもそのまま印字されるようです。

(エントリー時に画像データがエラーを起こしていたようで、画像が表示できませんでした。データの修正をいたしました。)

日本民営鉄道協会発行 地方鉄道・軌道乗車証

1980(昭和55年)10月に日本民営鉄道協会が発行した、地方鉄道・軌道乗車証です。

黄色っぽい日本民営鉄道協会地紋の定期券サイズの券となっています。

地紋の拡大です。「みんえいてつどう」という文字が入れられています。また、真ん中部分には国会議事堂の絵が入れられています。

この券は同協会が発行した国会議員向けの無料パスで、1946(昭和21)年に衆参両議長から国鉄同様の無料パス発行の要請から始まったもので、協会加盟事業者の路線に限り、使用することができます。

日本民営鉄道協会は日本の鉄道事業者および軌道事業者の業界団体で、会員はほとんどが純民間資本の鉄道事業者および軌道事業者ですが、一部第三セクターの事業者や公共企業体であった営団地下鉄のような事業者も会員となっている他、逆に非加盟の民間事業者もあります。

裏面です。

なぜか、非加盟の公営交通事業者である札幌市交通局が運営する札幌市営地下鉄では利用できない旨の記載があります。

東京私鉄連合協議会発行 電車共通優待乗車証

1978(昭和53)年2月に東京私鉄連合協議会が発行した、電車共通優待乗車証です。

灰色東京私鉄連合協議会地紋の紙券で、定期券サイズになっています。

東京私鉄連合協議会という団体名称は現存しないようで詳細は不明ですが、現在の連合東京の構成組織である、私鉄東京連絡会のような団体と考えます。

東京急行電鉄(東急電鉄)をはじめ、東武鉄道・小田急電鉄・京王帝都電鉄(京王電鉄)・京浜急行電鉄(京急電鉄)・京成電鉄・帝都高速度交通営団(営団地下鉄。現・東京メトロ)・西武鉄道といった当時の都内大手私鉄が加盟しているようです。

基本的に都内を走る民営鉄道事業者が加盟していますが、純然たる民間の鉄道事業者ではない営団地下鉄も加盟しています。

地紋の拡大です。加盟各社の名前が組み合わされており、一般的な私鉄乗車券の地紋とは異なります。

裏面です。

記載事項に拠りますと、加盟各社の都区内区間に限りフリー乗車できるもので、電鉄会社直営であれ、路線バスには使用できないようです。

通用は都内に限られますが、都内各所を散歩するには威力を発揮できそうな券です。

京王帝都電鉄 運賃着駅払証

昭和50年代に京王帝都電鉄(現・京王電鉄)井の頭線東松原駅で発行された、運賃着駅払証です。

青色けいおうていと自社地紋のB型千切り式券となっています。印刷の感じから、シンコー印刷で調整されたものではないかと思われます。

この券は発駅の出札にて、券売機になんらかのトラブルが発生して乗車券が発売不可能となった際、旅客を無札で乗車させるために発行する乗車証明書のようなものになります。

運賃を着駅または乗継駅で支払うように記載されており、当時はまだ車内での車掌による精算も行われておりましたが、一度に多くの旅客が車内精算を申し出た際の混乱を避けるためでしょうか、車内での精算についての記載はありません。

裏面です。

券番が2か所と案内文があります。ここには、「自動券売機の点検中のため」という発行理由が記載されています。現在となっては随分とぶっきらぼうな言い回しですが、「大変ご迷惑をおかけいたしますがご了承願います」とあります。何となく、「券売機が点検中なんだから仕方ないだろ?」とも取れてしまいます。

案内文の下には「(00)」という循環番号と「(京王帝都電鉄)」と社名が印刷されています。

| « 前ページ |