趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

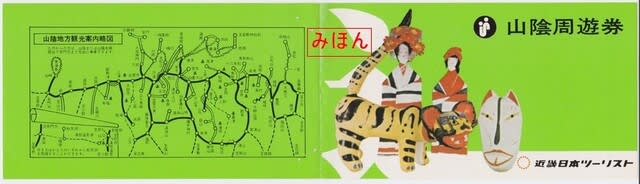

国鉄 山陰周遊券の表紙

続いております周遊券の表紙シリーズですが、今回は山陰周遊券になります。

若草色の表紙となっており、前回御紹介いたしました信州周遊券とよく似ています。

見開いたところです。山陰周遊券のエリアは横に長く、路線はあまり多くありませんが、枝葉が多数伸びているような恰好になっています。

⇒ クリックして大きくしましょう。

⇒ クリックして大きくしましょう。

観光案内略図を見ると当時の周遊エリアがよくわかりますが、大社線・三江線・倉吉線などといった、現在は廃止されてしまっている路線がかなりあります。

国鉄 信州周遊券の表紙

国鉄で発売された信州周遊券の表紙です。

信州周遊券は首都圏から一番近いワイド系の周遊券で、自由乗降エリアは比較的狭いのが特徴です。

見開いたところです。

周遊エリアは国鉄時代の長野鉄道管理局管内といったところで、現在で言えばほぼJR東日本長野支社管内という感じになります。

⇒ クリックすると大きく見えます。

⇒ クリックすると大きく見えます。

観光案内略図を見ても東北周遊券のような複雑さはなく、長方形とそこから分岐する枝葉といった感じで、比較的単純です。長方形の内側は八ヶ岳エリアとなっており、この部分については国鉄バスによる運転がメインになっています。

国鉄 東北周遊券の表紙

今回ご紹介いたしますのは、東北周遊券の表紙になります。

東北周遊券は東北地方全域をカバーするもので、それなりに利用価値のあるものでした。

北海道の周遊券ではアイヌ文化がイラストのテーマになっていましたが、東北周遊券では東北地方に伝わる民芸玩具が描かれています。

見開いたところです。

⇒ クリックするとやはり大きくなります。

⇒ クリックするとやはり大きくなります。

裏面の観光案内略図です。東北地方は横断する路線がごちゃごちゃしており、窮屈な感じです。

国鉄 道南周遊券の表紙

前回エントリーで北海道周遊券の表紙を御紹介いたしましたので、今回は道南周遊券の表紙を御紹介致しましょう。

道南周遊券は北海道周遊券のミニ版で、函館など、道南地域に特化したものになります。北海道はエリアが広いため、函館などを目的としている利用者にとって、北海道全域を周ることのできる周遊券では割高になってしまうことから設けられたものです。

見開いた状態です。

⇒ クリックすると、きっと大きくなります。

⇒ クリックすると、きっと大きくなります。

裏表紙には有効なエリアが記載されています。これを見ますと、さすがに札幌は外せませんので、札幌を境とした道南地区が周遊エリアになっていることが判ります。

北海道周遊券 表紙 ~その2

前回エントリーで北海道周遊券の表紙を御紹介いたしました。今回は表紙の仔細について御紹介致しましょう。

前回エントリーでご紹介いたしました北海道周遊券の表紙です。

ヒグマでしょうか?熊が鮭を銜えている定番のイラストが目を引きます。周遊券の表紙は、利用者の旅への夢が膨らむよう、その地方のイメージを重視したイラストが採用されていたようです。熊の他にはアイヌ文化で定番の紋様や船のイラストがあります。

⇒ クリックすると大きく見えるかも。

⇒ クリックすると大きく見えるかも。

裏面の「観光案内略図」です。いまでは鉄道路線が無いので無理ですが、当時の鉄道路線を基準として記載されています。観光案内といっても、特別な観光案内があるわけでもなく、単なる路線図に毛が生えただけのような代物です。左上には北海道とは関係のない十和田湖周辺の路線図が記載されていますが、当時、鉄道を利用する北海道旅行には、距離があってなかなかそれだけでは旅行することが難しかった十和田湖観光を、往きか帰りのどちらかに組み込む需要が多かったようで、その関係でスペースに収納されていたようです。

表紙を開けたところの裏面です。周遊券使用上の注意事項が記載されています。

「ご乗降の際は、お手数ながら必要なきっぷをおひらきのうえ、改札係員にお示しください。」という文言がいかにも当時の国鉄っぽさがあり、「お客様に頭を下げる」という習慣のない組織が慣れない言葉を駆使して作成した感があります。当時の改札係員に「お手数ながら」という感覚は恐らく無かったでしょう。

裏表紙の裏側です。払い戻しの案内が記載されています。

北海道周遊券 表紙 ~その1

前回のエントリーで国鉄時代の北海道周遊券を御紹介いたしました。そのなかで、

> A片とB片は発売前は横に繋がった1枚のシートになっており、

> 駅によっては長いまま渡されるところもありましたし、

> A片とB片を切り離して渡されるところもありました。

と申し上げましたが、昭和50年代ごろは、それぞれの券種にあわせた表紙が用意されており、綴じられて渡されるのが一般的でした。

北海道周遊券用の表紙になります。このような見開き状の表紙が各種取り揃えられていました。

裏表紙には「観光案内略図」という路線図があり、周遊券には記載しきれない情報が印刷されています。

表紙は周遊券本体より一回り大きいサイズになっており、見開くとこのような感じになります。

見開いた状態の裏面になります。表紙の裏面にあたる左側にはご案内文があり、裏表紙の裏面にあたる右側には払い戻しの案内の他、バージョンによっていろいろなものがあったようです。

周遊券本体と表紙の大きさはこのような感じで、周遊券の左側にあります「耳」の部分をホッチキスで綴じる方法が採られていました。周遊券に「耳」があるのは、この時に綴じるためについていた名残りと思われます。

綴じた状態です。

このように綴じられておりましたので、改札係員の現場ではA片を回収する際にかなり手間がかかったようです。

旅客は必要な券を改札係員に見せるのですが、自由周遊区間に入った最初の駅でA片が回収されるということを承知していなければそのまま開いて係員に呈示することになります。そうなると、忙しい改札口では、A片をむしり取るようにもぎって回収することが多かったようです。しかし、軟券の耳に付けられた切り取り点線は必ずしも切り取りやすいものではありませんでしたから、これを切り取るのがかなり難儀であったようです。そのため、A片を切り取って回収する際、券そのものを破いてしまうことが度々あったようです。

使用済の表紙を見ていますと、このように破れてしまったA片の残骸が残されたままのものが結構見受けられます。

では次回、表紙の仔細を御紹介致しましょう。

日本交通公社 吉祥寺営業所発行 北海道周遊券

連日「GO TO トラベル」で話題になる国内旅行ですが、かつて国鉄が全国に網目状に路線を持っていた時代であれば「旅行は鉄道で」ということになりますが、国鉄が「民間会社」のJRとなって合理化されると、「利用が無いから廃止」という理由で次々と赤字路線が廃止され、特に北海道については鉄道旅行がかなり困難な地域があります。

以前御紹介したと思いますが、改めて国鉄時代に発行された北海道周遊券を御紹介致しましょう。

1986(昭和61)年8月に日本交通公社(現・JTB)吉祥寺営業所で発行された北海道周遊券のA片(ゆき券)になります。青色こくてつ地紋の常備軟券で、俗に「周遊券サイズ」と言われる券になります。

正式には「北海道均一周遊乗車券」というようですが、国鉄部内では「道均」と呼ばれていたようです。

北海道周遊券は「北海道ワイド周遊券」とも呼ばれ、自由周遊区間と呼ばれる北海道全域内の国鉄線と国鉄バスが乗り放題となるきっぷで、出発地から自由周遊区間までのA片と、乗り放題兼帰り用のきっぷであるB片の2枚セットで発売されていました。

JRとなってから周遊券制度が廃止される直前の1998(平成10)年時点では、北海道周遊券の他、道南・東北・南東北・信州・南近畿・北近畿・山陰・四国・九州・北九州の11種類(方面)の周遊券が発売されていましたが、自由周遊区間を乗り降りできる「ゾーン券」と自由周遊区間へのゆき券とかえり券である「アプローチ券」の3枚から成る「周遊きっぷ」に制度が変更になったものの、利益が少なかったのでしょうか、今では発売されておりません。

ワイド周遊券は自由周遊区間の広さと汎用性の高さが人気で、全線乗車した人を国鉄が認定する「いい旅チャレンジ20,000km」というキャンペーンに参加するため、全線完乗を目指す「乗りつぶし派」の殆どが利用していました。北海道全線、九州全線など広い範囲をいくらでも乗り降りできるワイド周遊券は、行き帰りの経路では急行列車が利用でき、自由周遊区間内では特急・急行の普通車自由席に乗り放題で最大20日間という長い有効期間が魅力でした。

自由周遊区間内ではほぼすべての列車に乗車できる「最強」のワイド周遊券でしたが、価格はかなり低く抑えられていました。例えば、東京都区内発の「北海道ワイド周遊券」は、当時で大人が36,800円、学割は29,500円くらいでしたので、東京都区内~稚内間の往復割引運賃は大人25,000円、学割は20,000円くらいでしたから、約3週間北海道のすべての列車に自由に乗車できることを考えれば、極めてコストパフォーマンスの高いきっぷでした。

⇒ クリックすると大きくハッキリ見られるかも知れません!

⇒ クリックすると大きくハッキリ見られるかも知れません!

こちらがB片になります。なぜか周遊券は下車の際に途中下車印の捺印を受けることになっており、長期間様々な駅で降りる毎に「年季」が入ってきました。いろいろな駅で捺印を受けた途中下車印があり、いまではもうとっくに無くなってしまった駅や、無人化されてしまっている駅もたくさんあります。小さくて見づらい方は、下のサムネイルをクリックすると大きく見えるかも知れませんのでやってみてください。

これらA片とB片は発売前は横に繋がった1枚のシートになっており、駅によっては長いまま渡されるところもありましたし、A片とB片を切り離して渡されるところもありました。

イメージとしてこのような感じです。

JR東日本 目白から120円区間ゆき片道乗車券

前回および前々回エントリーで、1989(平成元)年11月11日に東京駅で発行された普通入場券と片道乗車券を御紹介いたしましたが、「1.11.11.」のお祭りムードのなか、当日はJRや私鉄各社において、普段硬券を発売していない駅でも硬券の発売が行われたりしていました。

1989(平成元)年11月11日に山手線目白駅で発行された、120円区間ゆきの片道乗車券です。桃色JRE地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅では、近隣にあります学習院大学の入学試験などの混雑時には臨時発売にて硬券の乗車券を発売することがありましたが、通常は120円区間ゆきの乗車券は券売機での発売のみでした。しかしながら、11月11日は特別に硬券乗車券が発売されたことになります。

JR東日本では、通常発売用の硬券乗車券は廃止されてしまっておりますので、「(20) 22.-2.22.」という硬券の発売は期待できませんが、これが商売になると考えられれば、敢えて硬券での記念乗車券を新規作成して発売することもあるかもしれません。

JR東日本 東京駅発行 120円区間ゆき片道乗車券

前回エントリーで、JR東海の東京駅で1989(平成元)年11月11日に発行された普通入場券を御紹介いたしましたが、当日はJR東日本においても120円区間ゆきの硬券乗車券の発売がございましたのでご紹介致しましょう。

JR東日本の東京駅で発売された、東京駅から120円区間ゆきの片道乗車券です。桃色JRE地紋のB型大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

当時の同駅では通常発行の近距離近距離乗車券は券売機もしくはマルス端末となっており、硬券での発売はありませんでしたが、当日は1並びということで臨時発売が行われました。

通常発売は原則ありませんが、「東京駅発行」の右側にあります循環番号が「〇2」となっておりますので、混雑時や非常時などに臨時発売が行われていた可能性があります。

JR東海 東京駅発行 普通入場券

今からちょうど31年前の1989(平成元)年11月11日にJR東海東海道本線(新幹線)の東京駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

発行箇所は「〇二4東京駅発行」となっておりますので、1955(昭和30)年に国鉄自動車線における駅業務を受託する組織として、国鉄の主導にて設立された法人である日本交通観光社(日交観)に委託された窓口で発売されたものです。

日交観は昭和40年代半ばごろより、国鉄が利用の極めて少ない駅の駅員無配置化を進める中で受け皿となり、鉄道駅の運営にも進出しています。

鉄道駅では自動車駅と同様に運転・営業とも国鉄の直営と変わりなく、最も多い時期には国鉄全局管内にて538駅を受託し、従業員には主には国鉄を退職した地元出身もしくは在住者が充てられていたようです。

同社はこれら国鉄からの業務委託の他、旅行業や広告業、保険代理店業などにも進出していましたが、国鉄の分割・民営化の時に営業区域をJR東日本の管内のみに縮小して同社子会社として存続し、他地域については各旅客鉄道の分割区割に準拠して分社化され、以降は各旅客鉄道会社の関連会社として変化しているようです。

ご紹介の券は東京駅の新幹線中間改札口にある精算窓口で発売されたものですが、当時の窓口はJR東海直営の窓口と日交観が運営する窓口が横並びで並んでいました。JR東海直営の窓口にはマルス端末がありましたが、日交観の窓口には端末は無く、硬券と特別補充券での発券が行われており、入場券の発売の他に運賃の精算と新幹線自由席特急券の発売のみが行われ、新幹線特急券(指定券)の発売はありませんでした。

ただし、同社はJR東日本のエリアを基本としており、この取扱いは国鉄民営化以降の過渡期的なものであり、数年後には日交観の窓口は廃止されています。

JR東日本エリアに残された同社は、ジェイアールバステックというジェイアールバス関東の完全子会社として存続しています。

| « 前ページ |