趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

津軽鉄道 金木駅発行嘉瀬から金木ゆき片道乗車券

1986(昭和61)年8月に津軽鉄道金木駅で発行された、嘉瀬から金木ゆきの片道乗車券です。

灰色津軽鉄道自社地紋のB型相互式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

同社では硬券式の普通乗車券は一般式で作成されることが多いですが、この券については相互式で作成されておりますので、通常の乗車券として作成されたものではなく、企画乗車券等のイレギラーな券として作成された可能性があります。

窓口で発券された駅員氏によれば、「この券は駅名が金木になった印刷ミスなんだ」と言われておりましたので、本来であれば発行駅名を嘉瀬駅とすべきところ、金木駅として調製されてしまったものと思われます。

相互式乗車券については、戦前の昭和10年代後半から20年代前半にかけてと、戦後の昭和30年代初頭の2回、入鋏を発駅の下に入れるという原則のため、発駅と着駅を左右逆にした時代がありましたが、この券は金木駅発行が正当であれば、その時代の券のようになってしまっています。

JR九州 道ノ尾駅発行 ◯企 長崎空港きっぷ

1992(平成4)年8月にJR九州長崎本線(長与支線)道ノ尾駅で発行された、「長崎空港きっぷ」という企画乗車券です。

桃色JRK地紋のD型大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものと思われます。ただし、券面は印版印刷となっており、民間印刷場に外注されたものの可能性もあります。

発駅および発行駅名は記入式になっており、同じ運賃帯の駅間で融通されていたものと思われます。

長崎空港きっぷは、JR線とかつて長崎本線(長与支線)内にある大草駅から出航していた長崎空港への航路(海上ルート)をセットにした企画乗車券で、航路部分については安田産業汽船という地場の海運会社が運航していました。

券面には乗車ルートが記載されていますが、鉄道(JR九州線)部分については電車のイラストが、航路部分には船のイラストが描かれており、あまり他にない、独特な様式になっています。

御紹介の券は、JR線と航路を利用した空港アクセスの利用を増やすため、割引のある連絡乗車券型の企画乗車券として発売されたものです。

裏面です。券番の他、大草駅以外では途中下車ができない他、乗車変更の取扱いができないこと等の注意書きがあります。

大草駅からの長崎空港までの航路は「大村湾内航路」と呼ばれる各種湾内連絡船の中の一つで、長崎市内から空港までの最短経路になっており、車や空港バスのように渋滞による遅れの心配がないということで開設されましたが、大草駅が長崎本線の旧線である長与支線ということで30分ごとに列車の運行があったものの、大草駅での乗り換えがあまり便利ではなかったために需要はあまり多くなく、平成10年代に航路が廃止されてしまい、それに伴って長崎空港きっぷの発売も終了しています。

中野車掌区乗務員発行 車内補充券

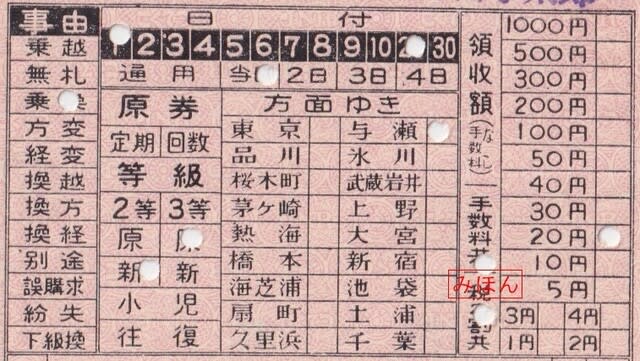

発行年は不明ですが、1957(昭和32)年5月以前に中野車掌区乗務員が発行したと思われる車内補充券です。

桃色こくてつ地紋の地図式特殊区間用特別補充券(図補)になります。

国鉄の地図式特殊区間用特別補充券には発行年月の表示はなく、発行日のみが示されていますので、御紹介の券は21日に発行されたとしか確認できませんが、中央線の国電区間の電車から2等車が廃止されたのが1957(昭和32)年6月20日になりますので、同年5月21日以前に発行されたところまでは推測できます。

中央線の御茶ノ水駅から四ッ谷経由で大久保までの区間で、3等車から2等車への上級乗換として発行されています。

事由欄付近の拡大です。

事由欄には現在では見かけない「乗換」「換越」「換方」「換経」「誤購求」「下級換」などの文言があり、方面を示す欄には与瀬・氷川・武蔵岩井などの駅名があります。また、領収額欄には「手数料なし」「手数料共」「税2割共」という文言もあります。

地図を見ていますと、廃駅になってしまった中央線の武蔵野競技場前・東京競馬場前、五日市線の大久野・武蔵岩井、駅名が改称された中央線の浅川(現・高尾)・与瀬(現・相模湖)、青梅線の昭和前(現・昭島)・氷川(現・奥多摩)、五日市線の西秋留(現・秋川)などの駅名があり、中央線の東小金井はまだありません。

吉祥寺駅発行 振替乗車票

日付はありませんが、1986(昭和61)年8月に中央本線吉祥寺駅で発行された振替乗車票です。

白色無地紋のB型券で、東京印刷場で調製されたものです。

様式としては国鉄時代の末期の硬券式の振替乗車票のように見えますが、昭和40年代末期より使用されております最終様式の一世代前の様式で、現行様式であれば「当日限り有効」となっている箇所が「通用当日限り」となっています。

こちらは東京駅で発行された振替乗車票になりますが、国鉄の最終様式のもので、やはり昭和61年に発行されたものです。「当日限り有効」と記載されています。

裏面です。裏面については最終様式のものと相違はないようです。

吉祥寺駅の振替乗車票がなぜ古い様式となっていたのかは不明ですが、同駅は京王帝都(京王電鉄)井の頭線との接続駅ですので発行枚数は少なくなかったハズですので、20年以上前の様式が発行され続けるほどの在庫を設備して持っていたとは考えにくく、振替乗車票は券番管理をしていない可能性がありますので、古い様式の残券がたまたま残っていたか奥から発掘されて、そのままそれが使用されたのではないかと推測します。

秋田駅発行 五城目ゆき片道連絡乗車券

頂き物なのですが、1977(昭和52)年9月に秋田駅で発行された五城目ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型一般式大人・小児用券で、新潟印刷場で調製されたものです。

一見すると国鉄線内の片道乗車券に見えますが、着駅の五城目駅は国鉄線の駅ではなく、秋田中央交通という会社線の駅になりますので、連絡乗車券ということになります。

五城目駅は国鉄八郎潟駅から接続していました秋田中央交通の秋田中央交通線の終着駅でしたが、同線は鉄道線としては1969(昭和44)年7月に廃止され、同社のバスに転換されています。そのため、1977(昭和52)年当時にはバス転換後の五城目駅はバスターミナルとなって「秋田中央交通五城目営業所」となっておりましたが、国鉄線との連絡運輸が残されており、その関係で五城目駅と呼ばれていたようです。

御紹介の券は秋田中央交通バスの五城目営業所ゆきの連絡乗車券という、国鉄線からバスへの連絡乗車券ということになります。

ちなみに、接続駅である八郎潟駅は、明治時代に開業した当初は五城目駅という駅名で開業していますが、大正時代に一日市駅に改称され、1965(昭和40)年に八郎潟駅に再度改称されたという経緯があります。

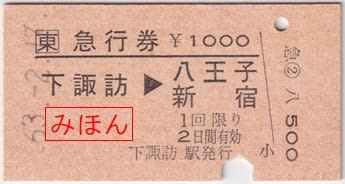

JR東日本 下諏訪駅発行 八王子・新宿までの急行券

1988(昭和63)年2月に中央本線下諏訪駅で発行された、八王子・新宿までの急行券です。

桃色こくてつ過渡期地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

東京印刷場では、急行券などの料金券の発着駅を表示するのに使用する活字は16ポイントの大きさを使用するようになっていたようですが、着駅が2つ以上ある場合、16ポイントでは2段書きができないために12ポイントの活字を使用することになっています。

ところが、この券の場合、本来であれば発駅の「下諏訪」は16ポイントの活字を使用するべきところ、何らかの理由があったのでしょうか、着駅と同じ12ポイントの活字が使用されています。

東京急行電鉄 二子新地前駅発行 10円区間ゆき片道乗車券

1960(昭和35)年9月に東京急行電鉄(東急電鉄)田園都市線の二子新地前(ふたこしんちまえ。現・二子新地)駅で発行された、10円区間ゆき片道乗車券です。

若草色PJRてつどう地紋のB型地図式大人専用券で、山口証券印刷で調製されたものかと思われます。

同社の硬券時代の地図式券は独特で、当時の同社鉄道路線がすべて記載され、運賃有効区間のみ太線になっています。当時の田園都市線は溝ノ口駅までしか開通しておらず、溝ノ口以遠についての記載はありません。

裏面です。券番のほか、発駅・「表面太線区間内の1駅ゆき」および「通用発売当日限り」の文言・発行駅名と循環番号「㉘」の表記があります。

二子新地前駅は近くを流れる多摩川の「二子の渡し」があった二子地区の歓楽街のあった場所に位置し、関東ではなじみがありませんが、歓楽街のことを「新地」と呼ぶことからこのような駅名になったようです。

現在は駅周辺の歓楽街は残っていませんが、車内での駅名案内放送で「双子死んじまえ」に聞こえるから「前」を取って「二子新地」駅名を改称したという話を聞いたことがありますが、それが本当かどうかは定かではありません。

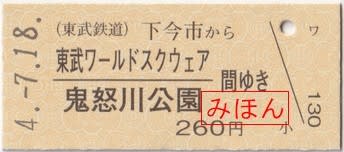

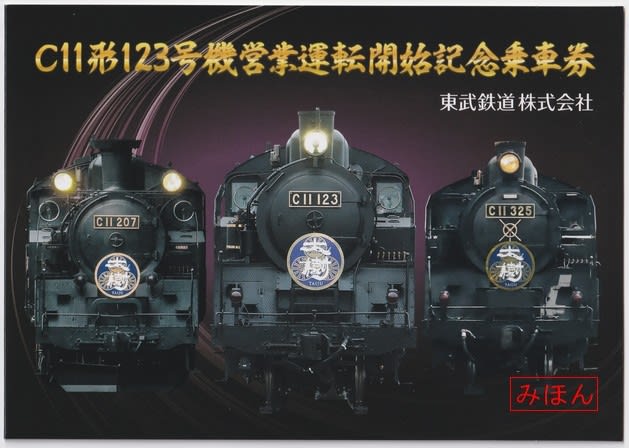

東武鉄道 C11形123号機営業運転記念乗車券 ~その2

前々回エントリーにて東武鉄道が発売した「C11形123号機営業運転記念乗車券」を御紹介いたしましたので、今回は封入されている硬券の子細について御紹介いたしましょう。

封入されている硬券は、下今市駅から東武ワールドスクウェア・鬼怒川公園間ゆき(260円区間ゆき)と鬼怒川温泉駅から260円区間ゆき、南栗橋駅から480円区間ゆきの3枚で、ちょうど発売額の1,000円分の券になっています。

まず、1枚目の券です。

下今市駅発行の東武ワールドスクウェア・鬼怒川公園間ゆきの260円区間ゆき片道乗車券になります。黄褐色TRCとぶてつ自社地紋のB型一般式大人・小児用券になっています。小児断片の表記は「ワ 130」とシンプルです。

かつて同社で硬券が一般的に使用されていたころ、一般式券の着駅が2駅以上あるものについては行間に横線が引かれている特徴的な券が発行されておりましたので、この券はその時代のものを再現しているものと思われます。

同社では栃木県にあります足利印刷で硬券の製造をしておりますが、この券が足利印刷で調製されたかどうかは不明です。

裏面です。券番の他、有効期間の表記と下車前途無効の文言および発行駅名の記載があります。表面に有効期間の文言がありますと、いかにも記念乗車券チックに見えてしまいますので、このような記載が裏面にあるのは、蒐集家にとってはありがたいです。

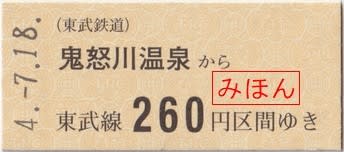

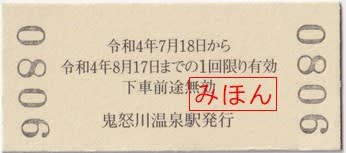

次は2枚目の券です。

鬼怒川温泉駅発行の260円区間ゆき片道乗車券になります。黄褐色TRCとぶてつ自社地紋のB型金額式大人専用券になっています。

同社の金額式券については硬券末期に高額券についてのみ大人・小児用券が設備されたことがありますが、一般的には大人専用券と小児専用券が別々に設備されておりましたので、この券は当時の様式を踏襲したものと言えます。

裏面です。発行駅が鬼怒川温泉駅になっている以外、一般式券のものと同様ですが、こちらは大人専用券になっていますので、小児断片を閉じる編綴穴があります。

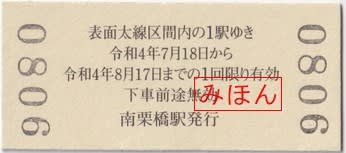

最後は3枚目の券です。

南栗橋駅発行の480円区間ゆき片道乗車券になります。黄褐色TRCとぶてつ自社地紋のB型地図式大人専用券になっています。

管理人は同社の硬券による社線完結の地図式券は見たことありませんが、存在するのであればこのような様式になっていたのかもしれません。

裏面です。

大人専用券となっておりますので、発行駅が南栗橋駅となっている以外同一であると思いきや、地図式券になりますので、「表面太線区間内の1駅ゆき」の文言がきちんと入れられています。

運輸通信省 飯田橋駅発行 3等10銭区間ゆき 乗車日指定特殊乗車券

本日は終戦の日です。終戦の日は、昭和天皇が「玉音放送」によって、日本政府がポツダム宣言の受諾、すなわち日本軍の降伏表明を連合国側に通告したことを、正午(午後12時)に国民に放送を通じて公表した1945(昭和20)年8月15日とする一般的な日本の解釈によって制定されています。

毎年、終戦の日頃にエントリーさせていただきます記事には、戦争の影響を受けた乗車券類を御紹介させていただいておりますので、今回もそのような乗車券を御紹介したいと思います。

1944(昭和19)年2月に運輸通信省(国鉄・JRの前身)の飯田橋駅で発行された、3等10銭区間ゆきの片道乗車券です。白色無地紋のB型地図式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

1943(昭和18)年11月から、国鉄(JR)の前身である鉄道省は運輸通信省に変わり、さらには1945(昭和20)年5月からは運輸省に変わっておりますが、この券は運輸通信省時代に発行されたものになります。

1943(昭和18)年5月、日本は戦時体制になって物資(用紙)が不足し、A型券の乗車券が全面的にB型券になり、発行駅名の表記が廃止され、さらには、地図式券の一部について、偽造がされにくいという理由から地紋の印刷を省略した無地紋の券が登場しています。

そしてその後、電車区間相互発着および100kmまでの乗車券については、有効期間を2日から発売当日限りに改定されます。

ご紹介の券が発行された頃、戦局の悪化によって戦時体制が強化され、限界になっている輸送能力を維持するために、軍事輸送を確保しつつの旅客輸送を平均化するために旅行制限が開始され、1943(昭和18)年7月から鉄道の乗車券は乗車日指定制となり、「乗車日指定特殊乗車券」というものが登場しています。

裏面です。「乗車日指定特殊乗車券」の文言があります。

これは当時、旅客の輸送を平均化して輸送力を確保したものと思われますが、乗車日(=発売日)が指定された特殊乗車券になっており、当時の規程では有効期間が2日間となるところ、特殊な扱いとして、有効期間が発売当日限りになっています。そのため、發賣當日限り有效(発売当日限り有効)の文言があります。

乗車券の乗車日指定制度ができてから5か月後の1943(昭和18)年12月には、電車区間相互発着の乗車券については有効期間が発売当日限りに短縮されたためと思われますが、乗車日指定の文言が印刷されている地図式券は発行枚数があまり多くはなかったように思います。

東武鉄道 C11形123号機営業運転記念乗車券 ~その1

2022(令和4)年7月より東武鉄道が発売した「C11形123号機営業運転記念乗車券」です。

同社鬼怒川線の下今市~鬼怒川温泉間で運転されているSL列車「大樹」を牽引する、SLの3号機となる機関車が営業運転を開始することになったことを記念して発売されました。

二つ折りの台紙に硬券が3枚ついて、発売額は1,000円です。普段はあまり記念乗車券には手を出さないのですが、仕事帰りに見かけ、つい購入してしまいました。

台紙の裏面です。東武鉄道に搬入された時の写真と整備完成後の写真が並び、「ビフォーアフター」といった感じです。

台紙を開いてみますと、機関車の説明と、整備の記録の写真が掲載されています。

この機関車は滋賀県にあった江若鉄道が「ひえい」号として発注して製造された、国鉄のC11と同型機ではありますが、国鉄籍を持たない機関車でした。その後、「C11 1」号機に改番されたのち、北海道の雄別炭礦鉄道に譲渡され、さらに同じく北海道の釧路開発埠頭に譲渡され、貨物列車を牽引していたようです。1975(昭和50)年に廃車となった後は日本保存鉄道協会にて静態保存されていた車両を東武鉄道に譲渡され、南栗橋車両基地内のSL整備工場に搬入された復元整備が行われ、「C11 123」号機として動態化されたものです。

この機関車は「C11 123」号機を名乗った経緯は全くありませんでしたが、この機関車の番号決定時が東武鉄道創立123周年であったことと、同一形式で3機のSLを保有することになったことなどがその理由であるとのことです。

では次回、硬券の子細について御紹介いたしましょう。

| « 前ページ |