趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

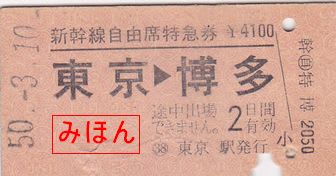

東海道・山陽新幹線博多開業1番券

昭和50年3月10日、東海道・山陽新幹線が博多まで開業しました。

開業当日に東京駅で発行された、博多駅までの0001番の新幹線自由席特急券を御紹介いたします。

東京駅38番窓口で発行された券です。どのような経緯で手元に残されたものなのか不明ですが、鉄道に一切興味のない知人から、「好きなんだろ?」と言われていただいたものです。

裏面です。

様式は東京印刷場調製のA型硬券で、正真正銘の0001番券です。

左下の部分に破れがあって少々残念な券ですが、開業当日の0001番券とあらば、大変な「宝物」です。

来月12日には九州新幹線が全線開業いたしますが、今の時代には叶いませんが、東京駅から鹿児島中央駅までの硬券特急券が発行されたら…と密かに思いを馳せる小生です。

高崎駅駅弁 復刻鳥めし弁当の掛け紙

高崎駅の駅弁業者である高崎弁当株式会社(たかべん)が発売している人気弁当で「だるま弁当」が有名ですが、これと並ぶ人気弁当に「鳥めし弁当」があります。

鳥めし弁当は自家精米のお米を醤油味で炊いた御飯と鶏肉を豊富に使ったお弁当で、鶏肉は様々な調理法で味付けがされてあります。そして、鶏肉の独特の臭みを抜いて、醤油やみりんで炒り、さっぱりした味付けの鶏そぼろのかかった御飯はとても素朴で味があります。

そんな鳥めし弁当ですが、発売当初のものを復刻させた、「復刻鳥めし弁当」も発売されています。

これは、「復刻鳥めし弁当(鳥辨当當)」の掛け紙です。

本物をカラーコピーしたのでしょうか、コピー用紙にプリントされたような掛け紙です。恐らく昭和9年当時のものなのでしょう、昭和初期のモダンで大変味わいのあるデザインです。

この掛け紙には特徴というわけではありませんが、右側にあります注意書きが、今では絶対に見かけないようなことが書かれています。

部分拡大してみました。

「御注意 窓の外に物を投げると危険ですから、腰掛の下にお置き下さい。」

当時は車内にゴミ箱が無かったからでしょうか、空き容器をゴミ箱へ捨てることを奨励せず、腰掛(座席)の下に置くように書かれています。

そう言えば、昔私が父と列車車内で駅弁を食べたとき、空き容器を座席の下に置いた覚えがあります。当時はこれが普通だったのでしょうか。

小田急バス 三鷹の森ジブリ美術館往復乗車券 ~その2

JR中央線三鷹駅から出ている、三鷹の森ジブリ美術館ゆきバスの往復乗車券です。

乗車場所に食券用のような券売機が設備されており、往復用のみが発売されています。

食券などで見かける汎用の地紋の券紙によるもので、A型券が2枚縦に連なったC型券風に発券されます。発売日の記載はありますが、有効期限等の記載は一切ありませんので、発売日以降の使用も可能なのかもしれません。

このバスの運賃は大人片道210円・小児片道110円ですが、事前に往復乗車券を購入することで大人300円・小児150円に割引されます。

ただし、ゴールデンウィークや春・夏・冬の休み期間、現金支払いに限り小児運賃が50円となることから、150円ではなく100円で発売されています。

停留所では券売機券での発売が原則となっているようですが、駅に隣接している小田急バスの案内所では、記念券風の手売り券も発売されています。

ただし、長期休暇期間中の小児100円券については、手売り券の設備はないとのことでした。

今治駅発行 三原から東京都区内ゆき乗車券

平成5年2月にJR四国今治駅で発行された、JR西日本三原駅から東京都区内ゆきの他駅発乗車券です。

今治駅と三原駅は瀬戸内海を挟んだところに位置し、わざわざ他駅発の乗車券が設備されていることが今では想像が付きませんが、当時は「今治三原国道フェリー」という航路が今治港~三原港間を結んでおり、フェリーと新幹線を乗り継ぐ旅客向けにこのような券が設備されていました。

今治三原国道フェリーは瀬戸内海汽船と昭和海運が共同運航していたフェリーで、両港間38kmを1時間45分で結んでいましたが、本州四国連絡橋尾道・今治ルートにほぼ並行して走る航路であったため、平成11年春に西瀬戸自動車道全線開通後の平成11年4月いっぱいで運航を取りやめてしまいました。

連絡橋開通前は航路の利用客かなりあったようで、常備券が設備されるほど、三原駅から新幹線を利用する際に四国内で予め乗車券と特急券を購入する需要があったものと思われます。

深浦駅発行 艫作・驫木駅ゆき矢印式乗車券

平成元年3月に五能線深浦駅で発行された、艫作および驫木駅ゆきの矢印式乗車券です。

駅を訪問した当時、窓口には「難読駅名が2つ並んだ乗車券発売中」という張り紙がありましたので購入した次第です。

出てきた券は同じ料金帯の難読駅名が2つ並んだ東京印刷場調製の矢印式券で、東能代方面が艫作(へなし)駅、川部方面が驫木(とどろき)駅となっています。

同駅には自動券売機が設備されており、このような券を設備する必要はないのですが、せっかく同じ運賃帯に難読駅が並んだことで、増収策として設備されたと思われます。

今や自動券売機やマルスなどが一般的となってしまい、このような「遊び心」満載の乗車券を見かける機会が減ってしまったような気がします。

吉祥寺駅発行 東京山手線内経由竜王ゆき常備連続乗車券

昭和53年6月に吉祥寺駅で発行された、東京山手線内(新宿)経由竜王ゆきの常備連絡乗車券です。

当時、中央線の優等列車は特急あずさ号や急行アルプス号を筆頭とした急行列車群でしたが、現在のように隣駅の三鷹駅に停車する列車はなく、新宿駅を発車した列車はすべて八王子駅まで停車しませんでした。

そのため、甲府駅や竜王駅へ行く旅客のなかには、新宿まで一旦上ってから優等列車に乗車する需要もあったようで、このような常備券が設備されていました。

吉祥寺駅~新宿駅~竜王駅という経路では、吉祥寺駅から八王子駅まで行って特急・急行列車に乗車するより時間がかかるような気が致しますが、常備券が設備されるほど需要があったのは驚きです。

連続乗車券の常備券は補充連続乗車券によく似た軟券式となっており、なぜか硬券式とはなっていませんでした。

準常備連続乗車券が硬券であるにも拘わらず、なぜこの様式は軟券とされていたのか、その理由はどのようなことであったのでしょうか?

YRP野比駅発行 硬券乗車券

前回につづき、YRP野比駅ネタです。

同駅には硬券乗車券の設備もあります。券種は初乗り130円区間の大人用と小児用です。

YRPの文字は大文字全角の活字となっていて、発駅の表記が「YRP野 比」と、少々不自然な並びになっています。

入場券同様、アルファベット表記の硬券として大変珍しい例で、日本全国でも、常時発売のアルファベット駅名の硬券はここだけではないかと思われます。

購入した当時はダッチングが設備されており、日付はダッチングによって入れてもらうことができましたが、同社ではダッチングが不調な駅が増えてきてしまったことが原因だったのでしょうか、平成19年ごろに各駅のダッチングを廃止してゴム印による捺印に切り替えてしまっています。

もっとも、この当時でもダッチングの調子は大変悪く、券端が破けてしまったりと、あまり綺麗な印字が期待できる状況ではありませんでした。

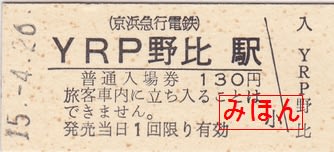

YRP野比駅発行 硬券入場券

京浜急行電鉄YRP野比駅発行の硬券入場券です。

B型の同社標準型の様式で、山口証券印刷調製のものと思われます。

同駅はもともと野比駅という久里浜線の終着駅として開業しましたが、平成10年にYRP(横須賀リサーチパーク)という電波情報通信技術の研究開発拠点の最寄り駅となったことで、現在の駅名に改称されました。

当時、駅名にアルファベットを冠することは斬新であったようで、JRには「JR」を冠した駅が幾つかありますが、私鉄の駅では広島電鉄のJA広島病院前駅と2駅しかありません。

(かつて、一畑電鉄にルイス・C.ティファニー庭園美術館前駅がありましたが、今は松江イングリッシュガーデン前駅に改称されてしまっています。)

JR各社には通常発売用として硬券の設備はありませんので、同駅の入場券はアルファベットのある硬券入場券として数少ない例であると思われます。

同駅には小児用の入場券もありましたが、現在は欠札となり、発売されなくなってしまいました。

長野電鉄 信濃川田駅発行 補充往復乗車券

引き続き、長野電鉄信濃川田駅の話題です。

新橋の交通書房で売られていた、C型硬券の補充往復乗車券の廃札券です。

右側にある報告片の断線部分には「601キロ以上」という欄があり、国鉄連絡用としても使用されたと思われます。

印刷された時期の特定はできませんが、国鉄地紋であることから昭和24年から昭和35年の2等級制開始までの時期に、「委託調弁」として作成されたものと思われます。

どこの印刷場なのかわかりませんが、使用されている場所からして、新潟印刷場で印刷されたものでしょうか?

同社は昭和40年代後半まで、国鉄連絡の券の一部に国鉄印刷場に硬券乗車券の印刷を委託していた実績があり、この習慣が比較的長く続いていたようです。

現在でも使用されていますが、同社の特別補充券もモノクラス化以降も国鉄に印刷を委託しており、今では貴重な国鉄地紋の現行券となっています。

裏面です。

券番や発行箇所名が、国鉄の券には見られない活字体で印刷されています。

国鉄からは表面のみ印刷された状態で納入され、裏面は長野電鉄が使用している印刷場で印刷された可能性があります。

この記事は、菅沼天虎さまのブログ「菅沼天虎の紙屑談義」2006年11月23日エントリの「おかしなJNR地紋」にトラックバックさせていただきました。

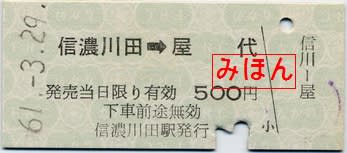

長野電鉄 信濃川田駅発行 片道乗車券

前回に引き続き、長野電鉄信濃川田駅の話題です。

信濃川田駅発行の屋代駅までの片道乗車券です。

同社の片道乗車券は昭和47年頃までは金額式の券も存在しましたが、矢印式で着駅が記載されているものが一般に用いられています。

実際に屋代まで乗車した券で、当時国鉄管理であった屋代駅で頂いた際、裏に無効印代わりにスタンパー型の途中下車印が捺印されたため、小児断線部分に途中下車印のインクパッドの跡がついてしまっています。

前回の入場券のエントリーの中で触れましたが、当時、同社の硬券は旧様式券から新様式の日本交通印刷調製の券に移行されており、屋代までの区間はそこそこ需要があったのでしょうか、新様式券に変わっています。

最短区間ゆきの小児専用券です。

こちらは旧様式券となっており、長野電鉄旧様式券特有の「小」の影文字のある秀逸な券です。日本交通印刷のものより券紙がやや薄めで、いかにも活字を組んで製版されたような手作り感があります。

裏面です。

入場券同様、独特な字体の券番が打たれています。

| « 前ページ |