趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

名古屋駅発行 新幹線C特急券

明日は東海道新幹線は開業50周年の節目を迎えます。今回は新幹線開業50周年に因み、開業時の特急券を御紹介いたしましょう。

昭和40年4月に名古屋駅で発行された、新幹線C特急券です。

青色こくてつ地紋のA型券で、名古屋印刷場にて調製されたものです。

昭和39年10月1日に東海道新幹線が開業した際の料金は「B料金」がひかり号用、「C料金」がこだま号用として設定されました。

新幹線沿線ではない中小規模の駅で発行された券は乗車駅や列車の指定欄が記入式となっていますが、同駅のような新幹線停車駅などの大規模駅では、発券時の時間を短縮するため、各列車別に口座が設備されていました。

裏面です。

外国人観光客を想定し、裏面には英文が印刷されています。しかし、特に外国人が使用する等で指定しない限り、裏面への記入は殆ど行われていなかったようです。

開業時の特急券は長期間使用されず、開業翌年の昭和40年10月からは在来線の特急券のように「ひかり〇〇号特急券」「こだま〇〇号特急券」という様式に変わり、BおよびC特急券は開業から1年間のみとなっています。

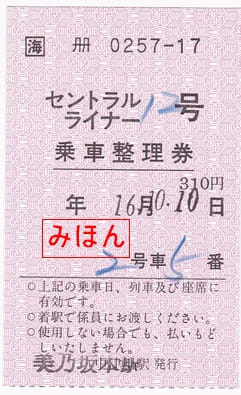

JR東海 美乃坂本駅発行 セントラルライナー12号 乗車整理券

平成16年10月10日に美乃坂本駅で発行された、セントラルライナー12号乗車整理券です。

桃色JRC地紋の車急式のような短冊式券です。

通常は駅の券売機で乗車整理券を購入するか、車内を巡回する車掌から乗車整理券を購入することとなっていますが、細々とこのような常備の乗車整理券も存在していました。

御紹介の券はもともと中津川駅用として設備されていたものを美乃坂本駅用として転用したもので、発行箇所名がゴム印で訂正されています。

セントラルライナーはJR東海が名古屋~中津川間で運転していた座席指定制の快速列車で、利用するには乗車券の他に乗車整理券が必要でした。

313系8000番台という専用車を充てて華々しく運転されていましたが、料金を払っても通常の快速列車と車内設備サービスに差がないことと、一部区間では快速列車の置換えダイヤとなっている理由から、多治見~中津川間相互利用については乗車整理券が必要なかったことで、乗車整理券を持たない旅客が着席していても、後から乗車整理券を持った旅客が乗ってきた際には席を譲って移らなければならないという、「空席があっても制度上着席できない問題」があり、多々の不都合を抱えた座席指定制の快速列車は、平成25年3月のダイヤ改正によって廃止されてしまっています。

秋川駅発行 拝島連絡西武線210円区間ゆき 連絡乗車券

国鉄最終日である昭和62年3月31日に秋川駅で発行された、拝島接続西武鉄道210円ゆき連絡乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型券金額式連絡券で、東京印刷場にて調製されたものです。

秋川駅は五日市線内の途中駅で、この前日の3月30日までは西秋留(にしあきる)駅という駅でしたが、国鉄民営化直前の3月31日に秋川駅に改称され、翌4月1日にはJR東日本に継承されたという経歴の持主です。

国鉄としての秋川駅は3月31日の1日間しか存在しませんでしたため、券売機券についてはJR化後を考慮して発駅を「秋川」に修正したものの、常備硬券について新券を設備するほどの需要が見込めなかったため、旧駅名のものに駅名小印を捺印して発売されていました。

翌日には国鉄暫定地紋券ではありましたがJR東日本の新券に全口座が交換されておりましたので、このような体裁で発売された券はどれだけの枚数があったのでしょうか?

JR東日本 川原湯温泉駅POS発行 入場券

平成26年8月9日、あと1ヶ月半で営業を終える、JR吾妻線の川原湯温泉駅の旧駅を訪ねました。

川原湯温泉駅は吾妻線に残る最後の木造駅舎で、簡易委託駅となっており、町の温泉観光協会が駅業務を受託しています。

窓口にはPOS端末が設置され、乗車券および一部の急行券類、入場券の発売が行われています。

POS端末で発券して戴いた入場券です。

JR東日本のPOS端末で発券される入場券はマルスのものとよく似ていますが、「口東」の符号が左上に印字され、機種番および券番の振り方がマルスとは異なっています。

同駅は昭和21年に川原湯駅として開業しましたが、国鉄民営化以後の平成3年に川原湯温泉駅に改称されています。

国鉄時代の昭和59年に発行された、川原湯駅時代の硬券入場券です。

白色無地紋のB型券で、東京印刷場にて調製されたものです。この券を購入した時は簡易委託ではなかったような気がしますが、群馬県内の有人駅でも一番乗降客の少ないとされる同駅は温泉需要のための旅客が多いことから、温泉街の観光案内を兼ねる意味で現在の簡易委託の運用となったのではないかと思っています。

このようなのんびりとした駅ではありますが、写真のように背後には八ッ場ダムの大橋がそびえ立ち、ダムが稼働するまでには湖底に沈む運命にあります。そのため、渋川方面の岩島駅と大前方面の長野原草津口駅間のレールが付け変えられ、同駅はもっと標高の高い新ルートに建設される新駅へ移転することになります。

本日、渋川方面の最終列車は20時39分高崎ゆき、大前方面は22時58分発の長野原草津口ゆき最終列車を以って、旧駅が鉄道営業を終了します。

補充式 C型往復割引乗車券

見本券ですが、国鉄の補充式C型往復割引乗車券です。

青色こくてつ地紋のC型券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券は季割第1種往復割引乗車券と呼ばれ、通年行楽地へ行く旅客の便を図って運賃を割引くもので、他に夏季に海・山へ行く旅客の便を図って運賃を割引く「季割第2種」と、冬季にスキー・スケートへ行く旅客の便を図って運賃を割引く「季割第3種」があります。

3種類とも様式は同一ですが、季割第1種は右下にある「季割」の後に続く番号が1番からの1桁、季割第2種は101番からの3桁、第3種は51番からの2桁となっているようです。

良く見る券はD型券となっていますが、C型券が旅行会社用として設備され、駅での発売用としては設備されていませんでした。

発(着)駅および運賃部分は記入式となっており、発売区間はきめられていたものの、区間内においては任意の区間の発売ができます。しかし、控片となる部分がありませんので、旅行会社(営業所)ごとに予め区間を定めておいていたようで、金額に至るまでゴム印で作成されている券をよく見かけます。

裏面です。

発行箇所名は裏面に記載するようになっており、往路用および復路用の2券片それぞれに欄があります。

復割乗車券の影文字2態

拙ブログ9月12日エントリーの「長崎駅発行 東京都区内ゆき復割券2態」にて門司印刷場にて調製された往復割引乗車券券の往路券を御紹介いたしましたところ、ご紹介いたしました券にありました影文字の他に様式の違う影文字の券を見たことがあるという御意見を戴きましたので、今回は往復割引乗車券(復割券)の影文字について御紹介いたしましょう。

見本券ですが、東京印刷場で調製された復割券です。渋谷駅発行の札幌市内までの復割券で、青色こくてつ地紋のD型の復券の地紋が逆転印刷されている時代のものです。

各券片の右上および小児断片の部分に影文字が印刷されています。この影文字は「口復割」と、「復割」という文字が四角の枠で囲まれた様式となっています。

こちらも見本券で、東京印刷場で調製された復割券です。着駅が複数あるために券面に余裕が無いために経由および発行箇所名が裏面となっていますが、東京行の長崎までの復割券で、青色こくてつ地紋のD型の復券の地紋が逆転印刷されている時代のものです。

裏面です。経由および発行箇所名、東京都区内での途中下車ができない旨の注意書きが印刷されています。

前回 エントリー致しました「長崎駅発行 東京都区内ゆき復割券2態」で御紹介した券の方が時期的に新しいもので、今回エントリーの券は、その逆方向用となります。

こちらも各券片の右上および小児断片の部分に影文字が印刷されていますが、この影文字は「〇復割」と、「復割」という文字が丸い枠で囲まれた様式となっており、様式が異なります。

これらはあまり乗車券の研究文献には触れられていませんが、これら2種類の影文字にはそれぞれ意味合いがあるようです。

まずはの1枚目の「口復割」の方ですが、こちらは片道の営業キロが1,021kmから1,220kmまでの区間用の復割券に表示し、2枚目の「〇復割」の方は、片道の営業キロが1,221km以上の区間用の復割券に表示することになっていたようです。

ただし、昭和59年4月20日発行の日本国有鉄道旅客営業規則の第184条の4項によると「口復割」の記載しかありませんので、昭和50年3月の新幹線博多開業に伴う改正の際に乗車券の様式に係る規則が大幅に変更されていますので、この時に一本化されたのかも知れません。

東武鉄道 TJライナー着席整理券 現行券

拙ブログ2014年7月22日エントリーの「東武鉄道 TJライナー着席整理券」にて旧様式のライナー券を御紹介いたしましたが、このたび現行券を入手いたしましたので御紹介いたしましょう。

平成26年8月に池袋駅で発行された、TJライナーの着席整理券です。

旧様式は青地紋でしたが、新様式は桃色地紋となっています。

参考までに、こちらが前回エントリーの時に御紹介した旧様式券です。

年号が西暦表示になったり、細かな変更点はいろいろありますが、一番の変更点はQRコードが真ん中に鎮座しているところでしょう。

改札の際、いままでは係員に提示する方式が採られていましたが、現在は改札機にQRコードを翳し、券の真偽判定をしています。

図示いたしませんが、裏面は旧様式と同じでした。

小田急電鉄 新宿ホーム発売所発行 相模大野ゆき乗車券

昭和61年6月に小田急電鉄の新宿ホーム発売所で発行された、相模大野ゆきの片道乗車券です。

肌色PJRてつどう地紋のB型一般式券で、井口印刷で調製されたものです。

同社の近距離乗車券は金額式となっていますが、特急券と同時発行の乗車券についてはなぜか一般式もしくは相互式となっています。相模大野ゆきの券は一般式券となっていました。

裏面です。

小田急電鉄の社名と券番および循環番号が印刷されています。

特急列車および連絡急行列車は相模大野には停車いたしませんが、同じ運賃帯である町田までの乗車券として設備されており、町田までの特急券と乗車券を購入すると、この券が出てきました。

町田駅は特急「あしがら」号・「えのしま」号および連絡急行「あさぎり」号が停車するターミナル駅ですので、乗車券が同時に発券される需要は相当数があったことが容易に想像できます。そのため、循環番号は〇93となっており、いかにこの券が大量に発券されていたかが伺えます。

新宿ホーム発売所は新宿駅西口の地上改札口の横にかつてあった特急券および連絡急行券の発売窓口で、同時に発売する乗車券を発売しておりました。いかにも「ホーム発売所」という名前からホーム内にある窓口のように想像してしまいますが、なぜか改札外にありました。

JR東日本 青梅ライナー ライナー券

平成26年8月に立川駅で発行された、青梅ライナーのライナー券です。

桃色JRE地紋の券売機券で、ホームにあるライナー券券売機で発券されたものです。

青梅ライナーは特急車両を使用した全車禁煙指定の列車で、このようなライナー券の他、えきねっとによるチケットレス予約も行われています。

下り列車は3本運転されているものの上り列車は1本しか運転されていないので、列車番号が無いため、題字部分が「青梅ライナー 号」と間延びしてしまっています。

因みに、下り列車用のライナー券は、1号から3号の列車番号が入れられています。

こちらは平成26年8月に拝島駅で発行された、青梅ライナーのライナー券です。

橙色JRE地紋の千切り券で、日付以外のすべてが印刷されている完全常備(?)のような様式となっています。

青梅線内は拝島のほかに発駅の青梅と途中の河辺駅で乗車できますが、青梅線内の各駅にはホームにライナー券券売機が設置されていないため、今でも駅係員による手売りの方式が採られています。

青梅線内で発売される手売りライナー券は予め各駅割り当て分の席番が印刷され、発券時の省力化とダブルブッキングを防止しています。

青梅と河辺各駅はあまり割り当て数は多くはないようで、青梅線内から乗車する乗客の殆どは拝島から乗車しているのが実態のようです。

かつてはグリーン車用の緑色の券も発売されていましたが、本年3月いっぱいでグリーン用はえきねっとの扱いのみとなってしまい、グリーン用の手売りライナー券は廃止されてしまっています。

それにしても、えきねっとによるチケットレスという先進的(?)な方法が採られている一方でこのような千切り券が存在していたりと、趣味的には大変面白い列車です。

長崎駅発行 東京都区内ゆき復割券2態

昭和51年9月4日に長崎駅で発行された、東京都区内ゆき往復割引乗車券の往券です。

「口復割」の影文字のある青色こくてつ地紋のD型券で、門司印刷場で調製されたものです。

経由の表記が「博多 山陽 東海道線 経由」となっており、長崎から長崎本線を経由し、鳥栖から鹿児島本線に入り、博多を経由して山陽本線・東海道本線というのが乗車ルートであると思われます。

当然、山陽・東海道新幹線を使用することもできますし、当時はまだ運転されていたブルートレインで直行することも可能です。

この券は「〇N]の検札痕があることから、いずれかの区間にて新幹線を利用していることが見えてきます。

こちらは同じく昭和51年9月29日に長崎駅で発行された東京都区内ゆき往復割引乗車券です。

基本同じ券のように見えますが、経由欄を見ますと、こちらの券は「中原 山陽 東海道線 経由」となっており、1枚目のものと異なります。鉛筆による専務車掌のチェックだけが付いていることから、寝台特急を利用した可能性があります。

同じ時期に同じ駅で発行されたものがこのように経由表記が請求時期によって異なることはかつて良くあったことですが、発売時期が近く、窓口番号が異なることから、どちらが新しい様式なのかは特定できません。

中原駅は長崎本線の駅ですが、久保田~鳥栖間にある駅であり、敢えてこのように表記した理由としては、久保田駅から唐津線・筑肥線経由で博多へ向かうことを防止するためであったのではないかと思われます。

しかし、そうであればもっと分かりやすい「佐賀 山陽 東海道線 経由」とすれば良いものを、あえて中原というマイナーな駅を記載したところに、何かこの券を作成した職員の思いがあったのではないかと想像してしまいます。

| « 前ページ |