趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

片道乗車券の往復代用発行印のあれこれ

現在のように乗車券類を発券機で発行するようになると往復乗車券は専用の様式で発券されますが、まだ硬券乗車券が現役であった頃は、片道乗車券に往復印を捺印して往復乗車券として代用発売することが認められていました。

昭和55年12月に荻窪駅で発行された、田中~西上田間ゆきの片道乗車券を使用した往復乗車券と、昭和51年8月に山科駅で発行された、東京都区内ゆきの往復乗車券です。「往復 有効期間は片道の2倍です。」というゴム印を捺印して発売されています。

有効期間が片道の2倍なのですから、発売日共2日間のものは発売日共4日間、発売日共4日間のものは発売日共8日間ということになります。

片道乗車券を往復乗車券として発券する場合は同じ券を2枚発券し、この印を双方に捺印することによりその代用とすることができました。この印は「往復」としてのみの表記となっており、往路と復路の区別はなく、どちらを先に使用しても良いことになっていました。

この印は比較的一般的なものと思われます。ところが、いろいろと癖のある印が存在したようです。

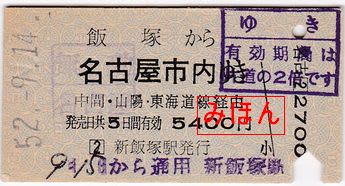

次は昭和52年2月に広駅で発行された、徳山~(陽)戸田間ゆきの往復乗車券と、昭和52年9月に飯塚駅で発行された、名古屋市内ゆきの往復乗車券です。「有効期間は片道の2倍です。」の文言は前出のものと同一ですが、「往復」の代わりに「ゆき」となっています。「ゆき」ということは当然「かえり」もあるわけで、この印の場合は往路用と復路用がきっちりと分けられていることになります。

この様式ですと窓口に往復印が「ゆき」用と「かえり」用の2種類設備されなければならないですし、旅客の側からすれば、少々使い勝手が悪くなります。

このような変わり者も存在します。

昭和49年9月に田端駅で発行された、大屋・上田~坂城間ゆきの往復乗車券です。こちらは「かえり」用ですが、「有効期間は片道の2倍です」の文言はなく「4日間有効」となっています。

有効期間を単に2倍と記載するよりも「4日間」と明記したほうがわかりやすいと言えばわかりやすいですが、これでは「ゆき」用および「かえり」用、「4日間」用および「6日間」、「8日間」、「10日間」、「12日間」用と往復印だけでも相当の種類を設備しなければならないわけで、窓口での発券業務の際には間違えて捺印してしまう例が多数あったのではないかと考えてしまいます。

字体が違えど私のコレクションのなかではこのような種類のものが多くありますが、ほかにもまだまだ違う様式があるものと思われます。

東京急行電鉄 府立高等駅発行 青山師範駅ゆき乗車券

昭和18年7月に東京急行電鉄府立高等駅で発行された、青山師範駅ゆきの片道乗車券です。

桃色地紋のB型矢印式大人・小児用券です。地紋ははっきりしませんが、特に東急のものということではないようで、近年まで九州で使用されていたものによく似ています。

通用期間は発売日共2日間となっており、途中下車に関する記述はありません。

裏面です。

発行箇所名と券番のほか、循環番号(符号?)と思われる「(ぬ)」の文字が本片および小児断片の裏に印刷されています。

府立高等駅は昭和2年に柿ノ木坂駅として開業していますが、昭和6年に府立高等学校(後の東京都立大学。現・首都大学東京)が移転してきたことを受けて府立高等前駅と改称され、昭和8年に府立高等駅と再び改称されます。その後、この券が発行された4か月後の昭和18年12月1日に都立高校駅と再度改称されますが、昭和27年に都立大学駅に改称され、現在に至っています。

一方、着駅である青山師範駅は昭和2年に碑文谷駅として開業しますが、昭和11年に青山師範駅に改称され、この券が発行される6か月前の昭和18年2月1日には第一師範駅と再度改称されています。そして、都立大学駅と同じ昭和27年に学芸大学駅に改称され、現在に至っています。

ということは、この券が発行された時にはすでには青山師範駅は第一師範駅に改称されていたことになりますが、昭和18年といいますと戦局が激しくなってきて物資が不足してきている頃であり、また、年末には駅名改称が予定されていることから旧券がそのまま使用されていたのかもしれません。

現在では都立大学は八王子市へ、学芸大学は高等学校を残して小金井市へ移転してしまい、両駅ともに大学が存在しない大学駅となっており、みなとみらい線開業時や一昨年の東横線と東京メトロ副都心線との直通運転開始時などの節目ごとに駅名改称の議論が出ていましたが、結局は改称されないままとなっています。

JR東日本 有楽町駅発行 名古屋市内ゆき特別補充券

頂き物なのですが、平成5年2月に有楽町駅で発行された、名古屋市内ゆきの片道乗車券です。発売されていた状況を確認していないのですが、有楽町駅で臨発をしていたというよりは、有楽町駅の社員が東京駅に出張して臨発を行ったものかも知れません。

黄褐色JRE地紋の軟券で、概算鋏で穿孔する駅名式券となっています。

首都圏によくある地図式の特殊区間式券とは違い、発駅は東京山手線内もしくは東京都区内に限られており、近距離乗車券には対応しておらず、発売できる最短区間は東京から営業キロ104.6kmの熱海となります。また、東北・高崎・常磐線等の上野発着路線の記載は一切なく、東海道本線もしくは東海道新幹線を経由する券として発売することが前提となっているものと思われます。

着駅を見ますと大凡の主要駅は記載されているようですが、選択肢のない駅までの乗車券として発売する場合には、着駅を記事欄に記入のうえ発売されたものと推測されます。

名古屋鉄道 豊川稲荷から近鉄蟹江ゆき連絡乗車券

昭和60年1月に豊川稲荷駅で発行された、新名古屋(現・名鉄名古屋/近鉄名古屋)接続近鉄蟹江ゆきの連絡乗車券です。

桃色名古屋鉄道自社地紋のB型一般式券で、愛知印刷にて調製されたものです。

表面の様式は当時の名鉄の自社完結券とは異なり、「発駅→着駅」という一般式と矢印式の合いの子のような様式ではなく、連絡乗車券に採用されていた一般式券となっており、接続駅を示す経由表記は自社の新名古屋ではなく、乗換先事業者の近鉄側の駅である近鉄名古屋駅となっています。

この券に使用されたダッチングは昭和50年代までしか印字できない菅沼式の年号の10の桁の環を天虎のものに交換したゲテモノで、60年代当時は国鉄や私鉄で見られたものでしたが、平成の1ケタになる前には殆ど見かけなくなりました。

裏面です。

当時の名鉄では自動改札機はまだ導入されていませんでしたが、近鉄には自動改札機がすでに導入されており、「この券で自動改札機は通れません。」という注意書きが印刷されています。

名鉄から国鉄(現JR)や豊橋鉄道への乗換乗車券にはこのような表記はありませんでしたが、近鉄や名古屋市交等の自動改札機が導入されている社局への連絡乗車券のみに印刷されていたものと思われます。

JR東日本 小海駅発行 小諸から上野ゆき繁忙期用特急券

昭和62年11月に小海線小海駅で発行された、小諸から上野ゆきの繁忙期用特急券です。

黄褐色こくてつ暫定地紋のD型券で、東京印刷場で調製されたものです。

繁忙期用は発売時期が短いため、軽井沢駅のように大口需要のあった駅以外では記入式や準常備式で設備されていたのが殆どでしたが、同駅は列車名は記入式であったものの、区間については印刷されておりました。上野までの特急料金が200キロ帯となる区間は小諸より長野方に戸倉~御代田間の特急停車駅発の特急券の発行も考えられますが、ここでは敢えて小諸発限定で設備されていたようです。

この当時は小諸駅に停車する特急列車はあさま号のほかに金沢から信越本線経由で運転されていた白山号もありましたので、列車名欄は「あさま 号」と印刷されることなく記入式となっており、あさま号と白山号のどちらにも使用できるようになっています。

裏面です。

この券は12月の年末繁忙期用として発売されていますが、その前の繁忙期は8月31日以降ありませんので、夏の繁忙期以来の発売であったのでしょうか、D型用のチケットホルダー跡がくっきりとしており、裏面の焼け方から最低でも夏以来のブランクがあったことが伺えます。

大井川鉄道 沢間駅発行 犬間ゆき乗車券

廃札券ですが、大井川鉄道(現・大井川鐵道)沢間駅で発行された、犬間ゆきの片道乗車券です。

灰色大井川鉄道自社地紋のB型相互式券で、調製された印刷場は不明です。確か、日比谷のイベントで試しに購入した着札硬券セットに入っていたと記憶します。

沢間駅は井川線の駅で、現在は無人駅となっています。昭和34年の井川線開通時に開業した駅で、昭和43年までは千頭森林鉄道という東京営林局千頭営林署が運営していた軌道の分岐駅となっていました。そのため、開業時からは2面2線の交換駅となっていましたが、現在は1面1線の棒線駅となっています。

同駅が無人化された記録が見つかりませんでしたが、千頭森林鉄道が廃止されて、現地での運転業務の必要がなくなった昭和43年ごろに無人化されたのではないかと思われます。推測ですが、この券は2等級制であることから昭和44年以前に設備されたものと考えられ、同駅が千頭森林鉄道との分岐駅であったころは駅員が配置され、乗車券類の発売が行われていたものと思われます。

一方、着駅である犬間駅は、平成2年のアプトいちしろ - 接岨峡温泉間が新線に変更された際に廃止された区間にあった駅で、現在は廃駅となっています。

JR東日本 NRE車発機での普通グリーン券の区間変更

本年4月にNRE国府津のグリーンアテンダントにて発行された、普通グリーン券の区間変更券です。

黄褐色JRE地紋のレシート券で、アテンダントが携帯する車発機で発行されています。

JRの乗車券類は未使用の1回に限り変更することが出来ますが、JR東日本のグリーンアテンダントが乗車する普通列車のグリーン車では、アテンダントによるグリーン券の区間変更が可能です。この券は全く区間の異なるグリーン券を車内で変更したもので、収受金額に変更はなく、アテンダント発行の券であるにも拘わらず、「平日(駅)」扱いの料金となっています。

グリーンアテンダントは乗務している列車のグリーン券のみを発券することが出来るという業務契約になっているようで、次に乗車する列車の普通グリーン券や乗車券の発売および精算はできませんが、他の列車のグリーン券を乗務列車のグリーン券に変更することや、あらかじめ購入されている乗務列車のグリーン券の区間変更はできるようで、差額が発生する場合でも、駅で購入された原券があれば駅扱いの料金を適用して精算をすることが出来ます。

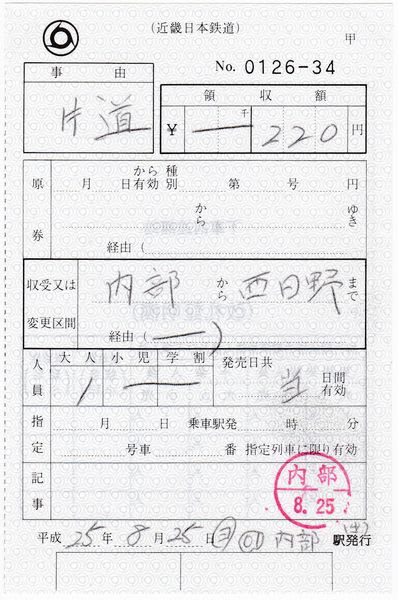

近畿日本鉄道 内部駅発行特殊補充券

平成25年8月に近畿日本鉄道内部駅(現・四日市あすなろう鉄道内部駅)で発行された、西日野までの片道乗車券です。この券は趣味発券によるものではなく実際に乗車し、着駅の西日野駅で運転士さんのご厚意で手元に残せたものです。

灰色近鉄自社地紋の特殊補充券で発行駅名が記入式の券が使用されています。

同社の特殊補充券の発行箇所名には駅名と、出札用には「(出)」・改札用には「(改)」までが印刷されているものが一般的であり、今回のような駅名記入式の様式は、関東在住の私にとっては唯一のコレクションとなっています。

近い将来に廃止される内部駅の特殊補充券の在庫が切れた際に、あと何枚使用するかわからないものを新たに印刷するよりも、駅名補充式のものを使用して凌いだほうが得策であると判断されたのではと思いきや、末期には再び発行箇所名が印刷されたものが設備されていたようでしたので、一時的に欠札となったのでしょう。

まだ近鉄内部線(着駅の西日野は八王子線)として運転されていた頃のものですが、この頃には廃止されて第3セクター会社に移管される話が出ていた頃で、この時が近鉄特殊狭軌線に乗車する最後の機会となるかもしれないと思い、特殊補充券での乗車券の発行をお願いしたところ、快く発券していただけました。

この券が発券されてから約1か月後の9月27日に、近鉄と四日市市が内部線と八王子線を公有民営方式で存続することで合意し、本年4月から四日市あすなろう鉄道内部線と八王子線としての新体制で営業が行われています。

JR東日本 ICカード決済の指定券発売機発行乗車券

本年3月のダイヤ改正に伴うプログラムの改修によるものと思われますが、JR東日本のSuica使用可能エリアにある指定券発売機では、交通系ICカードによる決済機能が追加されています。

荻窪駅の指定券発売機で、Suicaを使用して購入した乗車券です。青色JRE地紋の共通券紙で、左上に大きく「IC」の表記があり、ICカードで決済されたことがわかります。

駅のポスター等では特段ICカードでも購入できる旨の告知はありませんが、ひっそりとこの機能がリリースされています。決済方法を選択する際に「ICカード」の選択ができるようになったことで気づく程度で、これを選択すると、ICカードで乗車券を購入しても「ICカード運賃」は適用されない旨の警告が表示され、システムはリリースされても、あまり積極的に使用したくないような雰囲気が感じられます。

同時に発行された領収書です。「ICカードチャージ残額ご利用分」と但し書きがあり、ICカードで決済されたことがわかります。

JR東海 南甲府駅発行 臨発用地図式特別補充券

頂き物ですが、身延線南甲府駅で発行された地図式特別補充券です。

黄褐色JRC地紋の軟券です。

JR東海は補充券を極力発行しないようにシステムを構築している会社です。しかし、最近の発売状況は確認していないので現在は発売されていないかもしれませんが、身延線市川大門駅近くで行われる神明の花火の時だけは補充券による乗車券類が発行されます(又は、ました)。

神明の花火は毎年8月7日に行われる花火大会で、開催日は市川大門・市川本町・常永・国母・甲斐住吉の各駅で臨発が行われ、市川大門・市川本町においては身延駅が発行を担当し、常永・国母・甲斐住吉においては南甲府駅が発行を担当します。

御殿場線の長泉なめり駅がありませんので平成14年以前に設備された券であると思われますが、発売可能範囲は大変広く、JR東日本管内は大宮や千葉といったところまで対応し、JR西日本管内は新幹線対応のためでしょうか、新幹線停車駅のみですが広島市内まで対応可能です。また、社線として小田急電鉄線や伊豆急行線、伊豆箱根鉄道線も一部対応しています。

地図はかなり細かく描かれていますが、小淵沢の「淵」が「渕」と誤植されているところが残念なところです。

この券がどのような経緯で発行されたのかわかりませんが、通常であれば花火大会当日の7日(雨天延期でも8日ないし9日程度)に発行されるのが一般的であるところ、この券は26日に発行されています。

| « 前ページ |