趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

国鉄東京印刷場製金額式乗車券いろいろ ~その7

③ 静岡地区用大人・小児券

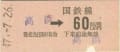

昭和59~60年ごろ、東京印刷場の硬券は、今まで名古屋印刷場の管轄であった静岡地区(静岡鉄道管理局管内)にも登場しました。

雰囲気的には東京印刷場の様式を踏襲しているようですが、今までのものとは勝手が違い、金額部分の数字が小さいものとなっています。

どちらかと言うと、モノクラス化直後の東京印刷場のものと似ています。

なぜ、静岡地区のものが新潟・仙台地区のように首都圏近郊のものと同じような様式にされなかったのか不明ですが、このようになった理由は、名古屋印刷場時代の券と何か関係がありそうです。

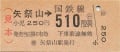

これが一般的な名古屋印刷場製の大人・小児券です。

発駅名が縦書きになっており、角の丸く、縦の片が途切れて歪な四角で囲まれているのが名古屋印刷場の特徴です。

この様式は名古屋・金沢の各鉄道管理局で使用されていました。

ところが名古屋印刷場の場合、静岡鉄道管理局で発行される券だけは様式が異なっており、名古屋印刷場と東京印刷場を足して2で割ったようなものでした。

一瞬どこの印刷場のものなのか迷ってしまう感じですが、活字の雰囲気を良く観察すると名古屋印刷場のものであることがわかります。

なぜ静岡地区だけがこのような独自の様式であったのか定かではありませんが、首都圏地区と隣接した管理局のため、首都圏管内の改札業務に支障を来たさないように配慮された結果であったものなのかもしれません。

話は戻りますが、東京印刷場で作成された静岡地区用の金額式券は、金額欄の活字や「円区間」の活字の配列、小児断片の記載方法に至るまで、名古屋印刷場の様式に則られているのがわかります。

特に小児断線の記載方法は東京印刷場では横書きで「金 ○○(小児運賃差額)」という表記がされていますが、静岡地区向けのものでは縦書きで「○○(大人運賃)―窓口番号、発行駅名」という表記方法になっています。

(次にご紹介する名古屋駅のもののように、「窓口番号、発行駅名→○○(金額)○○(小児運賃差額)」という表記のものもあるようです。)

また、名古屋印刷場だけが最後まで守り続けた小児断片の「○改」記号が引き継がれているのもこの券の特徴です。

「○改」記号は運賃改定後に改版されて初めて発行された「第一版」を示すもので、かつては各地の印刷場で使用されていましたが、国鉄末期には名古屋印刷場だけで使用されていたようです。

このように、東京印刷場の静岡地区用券は、名古屋印刷場の雰囲気を存分に残した「合いの子」のような様式の券でした。

それでは次回、静岡地区用の小児券について研究してみましょう。

国鉄東京印刷場製金額式乗車券いろいろ ~その6

国鉄東京印刷場製金額式乗車券いろいろの第六弾は「地方に飛び出した東京印刷場製金額式乗車券」についての2回目です。

② 新潟仙台地区用小児券

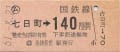

では、新潟仙台地区用の小児券についてみて見ましょう。

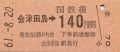

これは会津線会津田島駅で発行された小児券です。一見首都圏近郊のものと同一のものに見えますが、記載事項に決定的な違いがあることがわかります。

代々木駅発行のものと見比べてみるとわかりますが、首都圏近郊のものは発駅の下に小児運賃の記載があり、運賃区間については大人運賃が記載されています。

それに対し、新潟仙台地区用のものは発駅の下に小児運賃の記載がなく、運賃区間の欄に小児運賃が記載されています。このことは連載5回目の1枚目にアップされている会津田島駅発行の大人小児用140円券を見れば、70円という金額が大人運賃の半額であることがわかります。

これはもともと、東京印刷場では運賃区間はあくまでもその有効な営業キロに対する運賃を記載することを基本としたルールとして規定されていましたが、他の印刷場では必ずしもそうではなかったということに起因しているようです。

上の例を見るとわかりますが、仙台印刷場と新潟印刷場の金額式券の場合、東京印刷場のものとの大きな違いとして、大人小児用には小児運賃の記載がなく、また、小児券においては運賃区間の表記は小児運賃となっています。

新潟印刷場分につきましては、東京印刷場に移管されるまでの間に民間印刷券(共同印刷製)のものが一時期あいだに挟まっていますが、こちらについても新潟印刷場から委託された形での印刷となっていた関係上、あくまでもレイアウトは新潟印刷場のものに準じたものとなっていました。

新潟・仙台各印刷場の券が東京印刷場に移管される際には、出改札現場や旅客の混乱を防止するため、敢えて東京印刷場の規定に統一させることなく、各印刷場の慣習に則った方法で印刷されたため、首都圏近郊のものとは違った様式として登場することになったようです。

しかし、国鉄民営化によってJR東日本として発足した際には、「□東」の券は東京印刷場に一本化されたまま、首都圏近郊の様式に統一されてしまったようです。

それでは次回、静岡地区でも東京印刷場の券が進出していますので、そちらの方を研究して行きましょう。

国鉄東京印刷場製金額式乗車券いろいろ ~その5

国鉄東京印刷場製金額式乗車券のいろいろ第五弾は「地方に飛び出した東京印刷場製金額式乗車券」についてです。

昭和60年代に入り、国鉄に於ける硬券需要が全国レベルで減って行き、赤字に悩まされた国鉄の合理化の一環で、新潟印刷場と仙台印刷場が閉鎖されて硬券の印刷は民間の印刷場に委託され、その後、民間に委託されていた硬券印刷業務は東京印刷場に移管されました。

またこの時期、名古屋印刷場で印刷されていた静岡地区の硬券についても東京印刷場に移管されたようです。

① 新潟仙台地区用大人・小児券

まずは一般的な大人・小児券です。

首都圏近郊のものと基本的には同じですが、駅名下の小児運賃の記載がありません。

ただ、活字を組む上での誤差レベルとして、門田駅のもののように発行駅名と「発売当日限り有効」との行間隔が狭いパターンも存在し、東京近郊のものとは少々風貌が異なります。

地方には「管理駅」という駅の管理方法があり、南福島駅のように出札窓口は現地の駅に存在しても、収入管理上では東北本線福島駅の○31番窓口という扱いであったりする場合があります。このような場合、発行駅名もそれに準じた方法で「○31 (北)福島駅発行」と記載されます。

この場合、小児断片の中の記載が「金 80」ではどこの駅の分だか明白でないため、商品名を示す「金」の代わりに「発行駅名→」と記載されます。

これが今回連載の第一目において小児断片のところで触れさせて戴きました、「一部の例外」についてです。

○ム券に至っては、管理駅型の様式と似ていますが、左上に大きな活字で「○ム」と記載されています。

東京近郊のものの場合、「○ム」の表示は「円区間」の右上に記載されていますが、こちらの場合は左上になります。そして、「○ム」の活字を無理やり入れたからなのか、「国鉄線」の文字が気持ち右側に追いやられてしまっています。

活字ついでですが、国鉄末期になりますと硬券の需要は急激に衰退し、長い駅名等を印刷する時に作成されてきた特活も新調されなくなってきたようで、民営化を2箇月後に控えた昭和62年2月に駅名改称された金田一温泉駅(旧金田一駅)の例を見ますと、特活を組むことなく、通常の漢字の2段組で印刷されています。

また、金田一駅の駅名改称と同時に、管理駅「○31 北福岡駅」も「○31 二戸駅」に改称されたため修正されたようです。

それでは次回、新潟仙台地区用の小児券を含め、別の観点から研究して行きましょう。

国鉄東京印刷場製金額式乗車券いろいろ ~その4

国鉄東京印刷場製金額式乗車券の第四弾は「○ム券について」です。

4.○ム券

正式には「○ム券」という名称はないようですが、一番判りやすい表現かと思われますので敢えてこのように呼ばせていただきます。

国鉄内部では「簡易委託駅用」と言われているようで、窓口で乗車券類の発売が行われていても、近距離券や回数券など発売可能な券種に制約のある簡易委託駅に設備するために規定されたものです。

その種類は設備される駅の委託形式および管理局ごとで若干の違いがありますので、それぞれ見てみましょう。

① 千葉局・西局管内簡易委託駅用

千葉局および東京西局管内の簡易委託駅用に設備されたものです。

大人用・小児用それぞれ規定されており、小児断線のある大人・小児用の設定はないようです。

基本的には大人用のものに準じていますが、「円区間」の右上に「○ム」の表示があることと、小児運賃の表記があります。また、発行箇所名には簡易委託駅を示す「○簡」の記号があり、駅名の最後に「駅」の文字がないのが特徴です。

大人用しか手許にありませんが、別に小児用もあると思われます。

千葉局では、那古船形の他、行川アイランド、江見、下総橘の各駅が該当し、東京西局では穴山駅が該当します。

② 水戸局管内簡易委託駅用

これは水戸局管内向けの簡易委託駅用のものです。(~その1)で登場したものを再掲しています。

千葉局のもの同様、「円区間」の右上に「○ム」の表示がありますが、スペースの関係上、小ぶりの活字になっています。

水戸局向けのものの場合、前述のように小児断片記載の金額が小児運賃発売額であることが特徴です。また、発行箇所名の前に「○簡」の表記がありますが、千葉局のものと違い、「駅」の文字がついています。

③ 無人駅用 大人・小児用

通常は無人駅(もしくは無人駅扱い)ですが、多客時等に限り、臨発用として設備されているものです。

水戸局のもの同様、「円区間」の右上に「○ム」の表示がありますが、発行箇所名に「○簡」の表記がありません。

日向和田駅はハイキング等の多客時用で、船橋法典駅は中山競馬場の多客時に発売されます。

また、このほかの例として、寒川神社の初詣用として宮山駅に設備されています。

④ 無人駅用 小児用

上記③のように多客時を想定したものとなっているため、小児用券も設定されています。

大人・小児用同様、「円区間」の右上に「○ム」の表示がありますが、スペースが取れる関係なのか、大きな活字が使用されています。

⑤ 簡易委託駅用(軟券式)

これは鶴見線昭和駅の駅前にあるタバコ屋さんで委託発売されていたものです。

この様式はタバコ屋さんなどの個人商店で扱えるように設備されたもので、駅名補充の「ちぎり軟券」式となっています。

硬券の簡易委託駅用同様に「○ム」表示がありますが、こちらの活字は大き目の活字が使用されています。

当時、千葉局および東京西局以外の東京印刷場管内(東京北・東京南局)においては、簡易委託駅用の券が特別に規定されることがなかったものと思われます。

鶴見線の沿線事情によるものなのか、昭和駅には大人用しか設備されていなかったと記憶していますが、別に小児用の様式もあるかもしれません。

国鉄東京印刷場製金額式乗車券いろいろ ~その3

国鉄東京印刷場製金額式乗車券の第三弾は「小児専用券」についてです。

3.小児用

小児用券は、その名の通り、小児用として発売するための券です。

大人・小児用だけでは小児用として発売する際に小児断線を切り取る必要があるため、比較的小児用の需要がある口座に設備されました。

駅によっては大人用と小児用を揃えるパターンと大人・小児用と小児用を揃えるパターンがあったようです。

レイアウトは小面印刷の大人券に準じていますが、「小」の影文字のほか、駅名の下に小児運賃の記載があります。

大人用のように発売枚数が多くはないため、その殆どは小面印刷による印刷となっているようです。

菅沼天虎さまから前回エントリー分へのコメントの中で、小児用の集中印刷券について触れておられますが、私のコレクションの中には残念ながらございません。

ただ、初期においては東京競馬場前駅のもののように、小面印刷でありながら駅名横の矢印が長いものが見受けられ、大人専用券のような統一性は採られていないようです。

国鉄東京印刷場製金額式乗車券いろいろ ~その2

国鉄東京印刷場製金額式乗車券の第二弾は「大人専用券について」です。

2.大人用

大人用は比較的発売枚数の多い低額口座に用いられました。

名前の通り大人専用の券で、小児断線はなく、よほどイレギュラーな場合を除き、小児用として発売されることはありません。

大人・小児用券との違いは、小児断線部分がないことの他、駅名下の小児運賃の記載がありません。そのため、駅名と「発売当日限り有効」の間に空間が出来、少々間延びしたようなレイアウトになっています。

東京印刷場の大人専用券には大きく分けて2種類あり、箱根ヶ崎のもののような通常の小面印刷のものの他、次の鎌倉駅のもののような集中印刷のものがあります。

集中印刷とは、小面印刷が一枚一枚小断された券紙に表面印刷から裏面印刷、綴じ穴あけまでを1台の印刷機で印刷するのに対し、小断する前の大きな券紙に印刷をし、最後に小断する方法です。

その方法は、一度に135枚分の大きな券紙に表面→裏面の順に印刷し、次に135枚分の券番を別の印刷機で印刷します。

印刷が終わると、大裁機で横に9分割に切断し、次に小裁機で縦に15分割に切断し、135枚の券が刷り上るという仕組みです。

1ロット10,000枚以上のB型硬券を印刷する時に用いられ、その方法を細かく検証していくと画期的な省力化が期待できる印刷方法であることがわかります。

板紙一枚から135枚のB型券が印刷できるわけですが、これをさらに縦を3つに分けて1種類5枚の27ブロックを設定します。そして券紙2,000枚を1ロットとして270,000枚を最低単位として印刷します。すると、27種類種類のB型券が10,000枚づつ印刷できるというわけです。

集中印刷で印刷された券は、印刷後に小断する関係上、表面の印刷がやや中央に寄っています。そして、なぜか矢印(→)は長いものが使用されています。また、「小児断線で切断されること」がないという前提があるため、裏面の券番は一箇所にしか印刷されていないのが特徴です。

国鉄末期の昭和60年代に入り、窓口の印発化や不採算駅の無人化が進み、硬券の需要が急速に減ることになります。そのため、集中印刷はいくら省力化が期待できる画期的な方法であろうと、その出番が無くなり、昭和61年ごろには殆ど見られなくなってしまったようです。

同じく集中印刷券ではありますが、一時、駅名補充の金額式券も存在した時期がありました。まだ硬券全盛期の昭和40年代後半までは見られましたが、大半の駅の近距離券が券売機化された昭和50年代以降の券は未見です。

これはあくまでも印刷が間に合わない突発的な欠札時の非常用として存在したものと思われ、一度に使用されるロットはさほど多くはないものの、予め大量に印刷しておく必要からか、集中印刷方式によって印刷されたようです。

国鉄東京印刷場製金額式乗車券いろいろ ~その1

国鉄が民営化されて早や20年が経過しましたが、国鉄時代の券はおろか、硬券そのものが急速に消滅してきており、時代の流れを感じさせられます。

そこで、これからしばらくの間、国鉄時代の東京印刷場製のものを中心として、金額式乗車券をいろいろ見てみたいと思います。

個人のコレクションを以っての考察ですので不完全なところは多々あるかと思います。補足するところあれば、コメント欄にてご教示いただき、より知識を深めて参りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

1.大人・小児用

大人・小児用は汎用性のある券で、小児断線で切り取ることにより小児用として発売できるものです。

比較的小さな駅の他、大規模な駅でも高額で発売頻度の低い口座や非常用口座に用いられてきました。

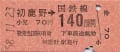

東京印刷場の「決まりごと」として、「一部の例外」を除き、小児断片の記載事項は金額式を表す「金」の文字と大人運賃発売額と小児運賃発売額の差額が記載されます。そして、断片の左上に綴じ穴を開けることになっています。

左の初鹿野駅のものは大人140円に対して小児70円であり、差額は70円となりますので「70」と記載されています。しかし、これでは「70」が小児運賃発売額の70なのか差額の70なのかはっきりと証明できません。

このことは、右の笠幡駅のものを見るとはっきりします。大人150円に対して小児70円であり、差額は80円となりますので「80」と記載されていることから、小児断片の数字が差額であることがわかります。

ただ、川越駅のもののように、「金」までは印刷されているものの、差額(この例では「70」)の印刷が抜けてしまっているミス券もあるようです。これでは大量に小児断線を切断して発売する場合、後の売上精算の際に支障を来たします。

では、次に「一部の例外」についてみてみましょう。

① 水戸局管内簡易委託駅用

これは簡易委託駅用のものです。見づらいですが、「円区間」の文字の上に「○ム」の表示があります。

小児断片の記載を見てみますと、「金」の文字は共通ですが、その次の「250」の数字は差額ではなく、小児運賃を記載することと規定されています。

② ○T鶴見駅用特殊金額式券

国鉄内部では「特金」と呼ばれているもので、東京印刷場管内では○T鶴見駅独自の様式となっています。

○T鶴見駅は鶴見線から東海道線(京浜東北線)への乗換精算口で、無人駅ばかりの鶴見線から乗車した乗客は、一旦ここで改札を受けることになっています。そこで無札の乗客に対して発売されるのがこの券です。

これらの券は発駅は「鶴見」ではなく、鶴見線すべての駅(乗車駅)各駅からとなっています。そのため、小児断線のには発駅名を含んだ表記で、「○鶴□□□(発駅名)140(金額)」というような記載になっています。

また、裏面には、既に鶴見線を乗車済みであることを示す、「鶴見線内使用ずみ」の表記があるのが特徴です。

もうひとつ「例外」がありますが、それは又の機会にエントリーします。

きょうの、できごと

会社帰り、荻窪駅のバスターミナルでバスを待っていたところ、サイレンを鳴らした消防車が何台もバスターミナルに進入してきました。

消防車が入ってくるや否や、客扱いをしていたバスは、ターミナルの外に追いやられてしまい、駅前は消防車の見本市に…

よくよく見ると、これらの消防車は僕らが一般的に「消防車」と呼んでいるものと容貌が違います。しかも、ボディには「東京消防庁化学機動中隊」という物々しい文字が…

そして、現場はいつもとは違う雰囲気に包まれます。

広報車の拡声器からは、電車内から不審物が発見されたとの情報が流されていました。

こうなったら、野次馬の血が騒ぎたてます…

すぐさま、さっき降りた駅の中に戻って見に行きました。

どうやら、東京メトロ丸ノ内線の車内にて不審物が発見されたようです。

改札口には人だかりがあり、事故情報のホワイトボードには、「丸ノ内線荻窪駅において、不審物発見のため、新中野~池袋間の折り返し運転」とのことでした。

当然ながら、自動券売機はすべて「発売中止」となっており、駅員さんは振替乗車票を配布しています。

最近「硫化水素」とやらが巷を騒がせています。

なんでも、これはある「身の回りにあるもの」で簡単に発生させることが出来るそうで、何が発見されたのかわかりませんが、地下鉄の車内にこのようなものを持ち込まれたら、ひとたまりもありません。物騒な世の中です。

話は変わりますが、改札の前には、日本テレビの報道カメラマンの姿が見えます。事件発覚からほど無い時間でしたが、いくら仕事とはいえ、彼らのこんなに早く現場に急行できる業ってすごいものです。

きょうは「古紙」関連でない話題にてエントリーさせていただきました。

代替特急「ふじやま」号

富士急行では2年に一度、元JR東日本のパノラマエキスプレスアルプスである「フジサン特急」2編成が順番に検査入場するため、その代走として「特急ふじやま号」が走ります。

この「特急ふじやま号」は「フジサン特急」がデビューする前の特急車で、元京王帝都電鉄(現・京王電鉄)の5000系である1200系特急仕様車が使用されています。

今回は、昨年の11月1日から1月11日と2月12日から3月19日までの2期に亘って運転されました。

「特急」とは言っても、富士急行線の線路事情により結構のんびりと走る列車です。しかも、同社の時刻表などの案内にも書かれている「代替特急」という呼び名には少々物悲しさが感じられます。

しかし、「特急」の文字の入った方向幕や「特急ふじやま号」のヘッドマーク、ふじやま号運用でしか点灯されることのない急行灯には、かつて京王本線で活躍した頃を思い浮かべさせられます。

「特急ふじやま号」に乗車するには、乗車券の他に特急券が必要となります。

これは駅で発売されている特急券です。同社には各有人駅に印発機が導入されており、特急券も印発機および券売機対応となっています。

ところが、何らかの事情で特急券を所持していない場合、車内で女性車掌さんから硬券の特急券を購入することができます。

現行の特急券は以上の4種あります。

富士急行オリジナル地紋のA型硬券で、関東交通印刷製と思われます。

しかし、大人途中区間については旧券がまだ大量に残っていたため、1期目の期間中は殆どの車掌さんが旧券を所持されており、新券を入手するには新券を持っている車掌さんを探さねばならず、入手するのには大変苦労しました。

こちらが旧券です。印刷はやはり関東交通印刷と思われますが、地紋はPJR地紋です。

会社名(富士急行)から注意書きに至るまで、すべての項目が表面にびっしりと印刷され、裏面は券番のみとなっていました。

ところが、新券になりますと、表面の文字配置がさっぱりとし、会社名と注意書きは裏面に移っています。また、旧券に書かれていた「通用発売当日限り/富士急行線内同一列車に限り有効です。」という注意書きが、新券では「発売当日限り有効」のみに簡略化されています。

神奈川中央交通の定期券

神奈中ネタもそろそろここでお開きにしたいと思います。

最終回は定期券です。

これは昭和60年代の通学定期券です。

(着停留所名は大学名がそのまま停留所名となっているため、大変お見苦しいのですが、敢えてモザイクを入れさせていただきました。)

同社は比較的早くから定期券の印発機発券を行っていました。

もう20年も経っているのでさすがに現在は様式が違っていると思われますが、当時のものは有効期限のみ赤色の券でした。

画像では薄くてよく見えないかもしれませんが、やはりお得意の神奈川中央交通地紋が印刷されています。

ここでも乗車券ヲタの血が騒ぎます。印発機発券ではない、手書きの定期券の有無が気にかかります。「こいつ馬鹿か」と思われる(?)のを覚悟で案内所の方に手書きの定期券の有無を伺ったところ、印発機が故障した際の非常用として補充式のものが常備されているとのことで、特別に1回だけ手書きの券で発券していただきました。

こちらも緑色の神奈川中央交通地紋入りです。

赤い横線と「学」の影文字が独特の、ヲタ的には興味をそそられる券です。

5月4日エントリーの拙ブログ「神奈川中央交通の補充片道乗車券」へ寄せられた(4-タ)さまのコメントで、補充券の停留所名ゴム印について、

> これは定期券などに使う大船駅バス停のゴム印だったのでしょうか。

というコメントがありましたが、この定期券に使用されているゴム印と前出の補充券を発券する際に使用されていたゴム印の大きさを比べてみました。

これらの停留所名ゴム印には特に大きさの規定はなさそうですが、ゴシック体のもの(「大船駅」と「○○○○大学」)は規格品なのか、大きさが同じように思われます。

一方、明朝体のものは営業所独自で作成されたものなのか、特に大きさは揃っていないようです。

こんな風に並べますと、だいたい同じ規格で作られたゴム印であることがわかりますでしょうか?

| « 前ページ |