趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

ジェイアールバス関東 〇簡草津温泉駅発行 白根火山ゆき片道乗車券2態

平成3年7月に〇簡草津温泉駅で発行された、白根火山ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のB型相互式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同区間の乗車券は2006年12月4日拙ブログエントリーの「JRバス草津温泉駅の鉄道連絡乗車券」で御紹介させていただいておりましたが、様式の異なる券が出て参りましたので再度御紹介いたしました。

以前御紹介させていただいた様式の券です。

こちらは青色JRE地紋のA型相互式大人・小児用券で、千切り軟券となっています。

当時、草津温泉駅は出札業務を受託している草津温泉バスターミナルの受託先がジェイアールバス関東ではなくJR東日本であったことから、同駅はJR東日本の簡易委託駅となっており、券面左上には「ロ東」の符号と「〇ム」表示、発行箇所の左側には「〇簡」の記号が記載されていました。

上の硬券が平成3年7月発行で下の千切り軟券が平成4年7月発行であることから、この1年間の間に硬券が廃止されて軟券化されたことが推測されます。

JRバス浅間白根火山線の普通乗車券の有効日数は2日間となるため、これらの乗車券は「発売日共2日間有効」が正当ですが、硬券時代の券は「発売当日限り有効」となっており、恐らくミス券であると思われます。

本来であれば「発売日共2日間有効」であっても桃色地紋のB型券であったものが、軟券化された後の千切り常備軟券では青色地紋券となっています。

これは2日間有効となることから青色地紋となったものと思われますが、JR東日本には青色地紋の常備軟券の相互式片道乗車券というものは他に例がありませんので、かなり特殊な様式の券であったものと言えます。

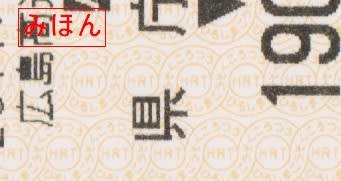

広島高速交通 県庁前から190円区間ゆき片道乗車券

前回エントリーと同じ平成29年8月に、県庁前駅で購入した190円区間ゆきの小児用券です。

薄橙色HRTひろしまこうそくてつどう自社地紋の金額式券となっています。

この券は小児用券ですが、大人の身障者割引用としても使用できますので、社名と発駅の間に「小・割」と記載されています。

地紋部分を拡大してみました。Hiroshima Rapid Transitの頭文字であるHRTと社名の「ひろしまこうそくこうつう」を合わせたものとなっています。ゆりかもめ同様に自治体(広島市)が51%株を持つ半公営交通の強みでしょうか、自社地紋の券紙が健在です。

ちなみに、アストラムラインは日本語である「明日」に英語である「トラム」(ここでは市街電車)という意味から付けられたそうで、正式な路線名は「広島高速交通 広島新交通1号線」と言います。

広島高速交通 大町から320円区間ゆき片道乗車券

平成29年8月に、広島高速交通大町駅で発行された、320円区間ゆきの片道乗車券です。

薄橙色HRTひろしまこうそくこうつう自社地紋の金額式券売機券です。

金額式券ではありますが、レイアウトが縦型の配置となっており、一般的に目にする金額式券とは様相が異なります。

広島高速交通は「アストラムライン」と呼ばれる新交通システムで、広島市内を横断するように路線が伸びています。新交通システムですが、ゆいレールのように全列車に運転士さんが乗務して運転しているスタイルで、ゆりかもめのような全自動運転ではありません。

路線は地上区間と地下区間があり、地上区間では80km/h程度まで速度を上げて走行しますので、初めて乗車するとちょっと驚きます。

この券は実際に大町駅から県庁前駅まで乗車し、記念に戴いたもので、自動改札のパンチ穴が開いています。

井笠鉄道 笠岡駅発行北川ゆき片道乗車券

昭和45年1月に井笠鉄道笠岡駅で発行された、北川ゆきの片道乗車券です。

青色PRCしせつてつだう地紋のB型大人・小児用券です。

笠岡駅は国鉄山陽本線笠岡駅の構内にあり、出札業務は国鉄に委託されていました。

発駅表示の当時の「笠岡から」の右に⑧(=〇8)という数字が記載されています。

これは支社に振られた番号かと思いきや、国鉄笠岡駅は岡山鉄道管理局管内で、国鉄9支社時代では関西支社となりますので、⑧は中国支社に振られていた番号なので何だか違うようです。

ちなみに、同社の硬券乗車券では国鉄委託駅ではない中間駅発の券にも⑧の符号が付いているので、何か別の内容を意味しているようです。

もし⑧の意味することを御存じの方がいらっしゃいましたら、コメント欄でご教示願えると幸甚です。

新大阪駅発行 岡山から高松ゆき 普通列車・連絡船用グリーン券

前回エントリーで昭和53年に新大阪駅で発行された岡山から高松ゆきの普通列車・連絡船グリーン券を御紹介いたしましたが、それより前の時代の同区間のグリーン券がありましたので御紹介いたしましょう。

昭和50年10月に新大阪駅で発行された、岡山から高松ゆきの普通列車・連絡船用グリーン券です。

若草色こくてつ地紋のA型券で、こちらも大阪印刷場で調製されたものです。

この券は昭和45年のモノクラス化の時に登場した様式で、題字には「普通列車・連絡船用グリーン券」と「用」の文字が入っています。

その後、昭和50年3月に東海道・山陽新幹線が岡山から博多まで開業し、そのタイミングで矢印が三角に変更され、また「用」の文字が削除された前回エントリーの様式となったようです。

再掲しますが、こちらが新幹線博多開業後の様式になります。

前回エントリーで高松駅の表記が「(讃)高松」となっていないことを申し上げましたが、矢印時代の券は「(讃)高松」となっており、線名符号を付けなくても問題がないからというわけではなく、もしかすると文字を大きくしたために「(讃)」の符号を入れるスペースが確保できなかったことが最大の理由であったのかもしれません。

前回エントリーのコメントにNAO様より、四国島内で発行された一葉券は確か「〇讃」高松表記だったとご教示いただきました。

新大阪駅発行 岡山から高松ゆき 普通列車・連絡船グリーン券

昭和53年3月に新大阪駅で発行された、岡山から高松ゆきの普通列車・連絡船グリーン券です。

若草色こくてつ地紋のA型券で、大阪印刷場で調製されたものです。

普通列車用と連絡船用のグリーン券が一葉になっている券で、宇高航路だけにあった特殊な様式になります。

当時はまだ本州から四国へ渡るためには本四備讃線のルートはありませんでしたから、国鉄を利用するとなれば岡山駅から宇野線を経由し、宇野駅から宇高航路を利用するのが一般的な時代でした。

この券は四国方面に行く旅行者が新大阪から岡山まで山陽新幹線もしくは東海道・山陽本線の在来線列車に乗車し、予め岡山駅で宇野線普通列車および快速列車のグリーン車を利用し、そのまま宇高航路でもクリーン船室を利用することが決まっていた場合に発売されました。

当時の宇野線は現在のようなローカル線区ではなく、本州と四国を結ぶ需要重要な路線となっており、30分から1時間おきに自由席グリーン車を連結した快速列車が運転されており、この区間のグリーン車を利用する需要はかなりあったようです。

高松駅の表記ですが、乗車券類に表記する場合は七尾線の高松駅と区別するために「(讃)高松」と線名が頭に付けられることが一般的ですが、この券は宇高航路のグリーン券であるから敢えて付けなくてもわかるという事情があったからでしょうか、「(讃)」の符号は付けられておりません。

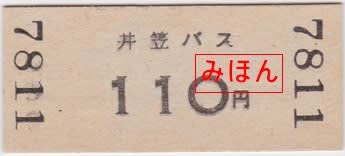

井笠バス 福山営業所発行 福山から110円区間ゆき乗車券

頂き物ですが、平成20年代の井笠バス末期の頃に福山自動車営業所で発行された福山から110円区間ゆきの片道乗車券です。

青色PRCしせつてつだう地紋のB型大人用金額式券となっています。

裏面です。

料金機対応として裏面にも社名および金額が記載されています。

井笠バスはかつて軽便鉄道を運営していた井笠鉄道のバス部門でしたが、沿線の過疎化や規制緩和などによる経営悪化のため、会社は破産手続に移行されて平成22年10月末で事業を停止し、その後破産手続に移行し解散してしまっています。緊急処置として同地域のバス会社大手である中国バスが社内分社として中国バス・井笠バスカンパニーを設立して暫定運行を行っていましたが、平成23年1月に中国バス100%出資の井笠バスカンパニーが設立されて現在に至っています。

同社では末期まで硬券の乗車券を発行していましたが、最後まで鉄道を運行していた時代から同じ印刷場で硬券を調製していたようで、昭和46年に鉄道が廃止となってから40年以上が経過していますが、依然として鉄道時代の地紋を使用していたようです。

参考として地紋部分を拡大してみました。鉄道時代のままであることが分かるかと思います。

鹿島臨海鉄道 大洗車掌発行車内乗車券

戴き物ですが、平成28年8月に鹿島臨海鉄道車内で発行された、鹿島サッカースタジアムから水戸までの片道乗車券です。

桃色鹿島臨海鉄道自社地紋の感熱式レシート券で、JRのものよりもかなり大きめのサイズです。

当然ながら裏面には磁気情報はありませんから、改札口では係員のいる窓口を利用しなければならない旨の記載があります。

発駅の鹿島サッカースタジアム駅は文字数が11文字であるため、2段書きとなり、「スタジアム」の文字が小さい文字となっているのが特徴です。

この券は青春18きっぷを利用していた管理人の職場仲間が、JR鹿島線から同線を経由して常磐線へ旅行した際に、青春18きっぷでは乗車できない部分について別途車内で精算したもので、当日は鹿島サッカースタジアム駅に隣接しているスタジアムではゲームが行われていなかったために同駅は営業していませんでしたが、青春18きっぷが原券としての発売のため、鹿島サッカースタジアム駅を発駅とした乗車券となっています。

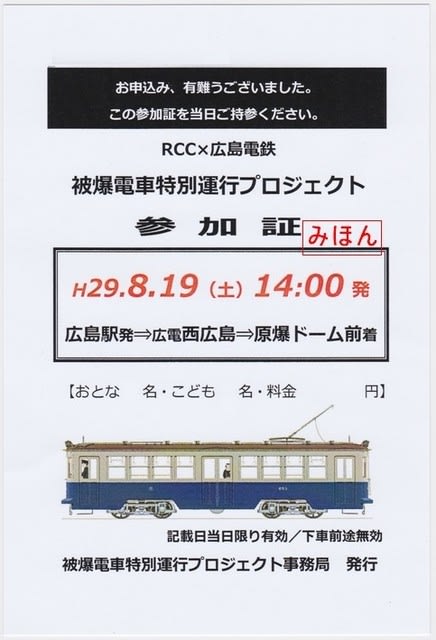

広島電鉄 RCCx広島電鉄 被爆電車特別運行プロジェクト参加証

「きっぷ」ではありませんが、平成29年8月19日に広島県の民放放送局である中国放送(RCC)と広島電鉄のコラボである、「被爆電車特別運行プロジェクト」の参加証です。

ホームページ;http://rcc.jp/tram/ および http://rcc.jp/70/tram.htm

はがきサイズの用紙に印刷されており、乗車料金である大人500円小児200円を収受するため、「おとな 名・こども 名・料金 円」と記入する欄があります。

ホームページに記載されていますように、運行は1日2便あり、すべての便が事前予約制となっていますため、便ごとに日付と出発時刻のちがう券が用意されていたようです。

発行は被爆電車特別運行プロジェクト事務局というところで、乗車券のように「記載日当日限り有効/下車前途無効」という文言があります。

被爆電車である広島電鉄650形653号車です。

この車両は昭和17年に新製された車両で、3年後の昭和20年8月6日の午前8時15分、江波附近で走行中に被爆して大破してしまっていますが、翌年に復旧され、昭和50年にワンマン化、昭和61年に冷房化されて運行されていましたが、平成18年に運用離脱をしています。平成20年頃に一度運用に復帰していますが、その後は再度運用から離脱し、平成27年に昭和20年当時の塗装に復元され、現在も団体専用車両として在籍しています。

肥前山口駅発行 普通入場券

昭和61年7月に長崎本線肥前山口駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものです。

門司印刷場では普通入場券の小児断片に駅名を入れる場合、旧国名を略して表記しているようで、この券についても旧国名である「肥前」の文字を略して「山口」と記載されています。

しかし、中には必ずしもルールに則っていない例も見受けられます。

こちらは昭和59年3月に肥前山口駅で発行された普通入場券です。

スキャンの縮尺を間違えてしまいましたので1枚目より画像が小さいですが、元の大きさは同じです。

この券の場合、「山口」ではなく、「肥山」と記載され、上記のルールに則っていません。このような例は日向住吉駅の普通入場券でも「住吉」とせずに「日住」と記載されているものが手元にありましたので、少数派ながらこのような表記をされている券も存在するようです。

この頃では複数の窓口で売り上げを管理していたようで、料金の左側および小児断片に窓口番号を示す「口1」の符号があり、1番窓口で発売されたことが分かります。

ところで、1枚目の料金の右側にあります「〇2」の符号は何でしょうか?

| « 前ページ |