趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

新十津川駅発行 篠路ゆき片道乗車券

昭和58年5月に札沼線新十津川駅で発行された、篠路ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のD型大人・小児用準常備片道券で、札幌印刷場で調製されたものです。

札幌印刷場の準常備券は、近距離用でも青色地紋が使用されており、また「有効当日は下車前途無効」の文言が発駅の下に記載されていたのが特徴です。御紹介の券はすべての区間が有効当日の着駅となっていますが、口座によっては有効日は複数日の区間が同居しているものもあり、この文言はそのような券の場合に特に威力を発揮します。

同駅は現在は1日に1本しか列車が来ない無人の終着駅として有名ですが、当時はまだ入場券や乗車券を発売する有人駅となっていました。しかし、あまり乗降人数が多くない駅でしたので、準常備券である程度の着駅がまとめられており、硬券の口座はあまり多くはなかったように思います。

同駅は、昭和60年代の始めころに無人化されてしまったと記憶しています。

根府川駅発行 170円区間ゆき片道乗車券

昭和57年3月に東海道本線根府川駅で発行された170円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券は、有名な撮影地である白糸川橋梁に写真を撮りに行った帰りに購入したもので、小さな駅でしたが、当時は駅員さんが数人いらっしゃいました。

平成14年に無人化され、現在、東海道本線で一番首都圏に近い無人駅となっています。

同駅は大正11年に熱海線の駅として開業し、昭和9年に丹那隧道が開通すると東海道本線が今の御殿場線から熱海線のほうに転換され、東海道本線の駅となっています。

根府川駅には、大正12年9月1日に発生した関東大震災によって駅構内の斜面に地すべりが発生し、真鶴行下り列車が客車2両を残して駅舎とホームごと海中になだれ落ち、列車の乗員乗客とホームで列車を待っていた旅客100名以上が亡くなった、「根府川駅列車転落事故」という痛ましい事故が起きたという歴史があります。

機関車と客車は引き上げられたようですが、沖合の海底には、今でも当時のホームが沈んだままとなっているとのことです。

京王帝都電鉄 下北沢から90円区間ゆき片道乗車券

前回エントリーで、京王帝都電鉄(現・京王電鉄)下北沢駅発行の90円区間ゆき改札補充券を御紹介いたしましたが、他に90円区間ゆきの片道乗車券も発売しておりましたので御紹介致しましょう。

前回の券と同じ、昭和61年5月に京王帝都電鉄井の頭線ホーム上で発売していた、下北沢駅から90円区間ゆき片道乗車券です。こちらも、桃色けいおうていと自社旧地紋のA型金額式大人用千切り軟券となっています。

前回御紹介の改札補充券が小田急電鉄の初乗り区間(90円区間ゆき)に有効な原券を所持していた旅客に発売するものであるのに対し、この券は、小田急線の原券が初乗り区間以外である原券、もしくは小田急線の下北沢まで有効な定期券や回数券を所持した旅客に対して発売されたものです。

この場合、乗継割引の20円の処理がないことから、単に片道乗車券を発売することで乗越精算をしていました。

京王帝都電鉄 下北沢から90円区間ゆき改札補充券

昭和61年5月に、京王帝都電鉄(現・京王電鉄)井の頭線下北沢駅のホーム上で発行された、下北沢から90円区間ゆきの改札補充券(?)です。

桃色けいおうていと自社旧地紋のA型金額式大人用千切り軟券となっています。

この日は下北沢駅の小田急電鉄との連絡通路を登り切ったところで臨時改札が行われており、小田急線から下北沢までの90円区間(当時)ゆきの原券を所持して京王線90円区間までの区間まで乗越乗車する旅客に対し、同区間には乗継割引が適用されるため、原券90円のうち乗り継ぎ割引分の20円を差し引いた70円を追加領収し発行するものです。

当時、有効区間の定期券を所持していましたので、乗車券をコレクションしている旨を伝え、使用しないことを条件として購入することができました。

同社内部ではこの券が改札補充券に当たるものなのかは確認しておりませんが、国鉄であれば改札補充券に相当いたしますので、改札補充券のカテゴリーに分類させていただきました。

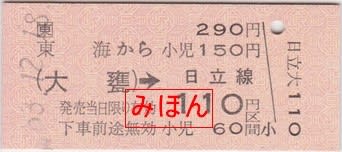

JR東日本 東海駅発行 日立電鉄110円区間ゆき片道連絡乗車券

昭和63年12月に常磐線東海駅で発行された、大甕駅接続日立電鉄線110円区間ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色JRE地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

JRの連絡乗車券は連絡運輸先の名称を略すものが多く見受けられますが、この券についても「日立線」となっており、「日立電鉄線」とはしなかったようです。

日立電鉄は大甕駅構内でJRとつながっている関係だからでしょうか、比較的広範囲に連絡運輸を行っており、社線発の連絡乗車券はよく見かけますが、JRや国鉄から社線への連絡乗車券はあまり見かけません。

もともと利用客が少なくて需要がありませんでしたから、JR側では敢えて常備券による日立電鉄線への連絡乗車券を設備しなかったのかもしれません。

弟子屈駅発行 普通入場券

昭和60年1月に釧網本線弟子屈(てしかが、現・摩周)駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

同駅は昭和4年の開業以来弟子屈駅でしたが、摩周湖観光の振興として玄関口駅であることをアピールするため、平成2年に摩周駅に改称されています。

JR北海道 「釧網本線の旅」入場券セット ~その2

前回エントリーでJR北海道釧路支社から発行された「釧網本線の旅」入場券セットの台紙を御紹介いたしましたので、今回は中の券を御紹介致しましょう。

5枚とも白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

まずは釧路湿原駅です。

釧路湿原駅は国鉄民営化以後の昭和63年に臨時駅として開業した歴史の浅い駅で、平成8年に旅客駅に格上げされていますが、開業当初より無人駅となっています。同駅の硬券入場券をどこかで見た記憶がありますので、無人駅ですが、観光用として発売されていた可能性があります。

次は塘路駅分です。

塘路駅はもともと一般駅として開業していますが、貨物の取扱いが廃止されると運転要員のみ配置の駅となり、国鉄末期には簡易委託駅となっています。しかし、現在は簡易委託も廃止され、無人駅となっているようです。

次は摩周駅分です。

摩周駅は弟子屈(てしかが)駅として開業していますが、国鉄民営化以降の平成2年に摩周駅に改称されています。現在でも摩周湖観光の玄関駅として駅員配置の直営駅となっています。

次は緑駅分です。

緑駅は昭和6年に上札鶴(かみさっつる)駅として開業し、昭和31年に緑駅に改称されています。

国鉄末期の昭和61年に無人化されてしまっていますので、JRとなってからの硬券入場券の通常発売は無かったのではないかと思います。

「緑」の活字が「綠」と独特な字になっていますが、小児断片の「緑」は通常の文字となっています。

最後は原生花園駅分です。

原生花園駅は昭和30年代末期に原生花園仮乗降場として開業した駅ですが、昭和50年代に一旦廃止されています。しかし、国鉄民営化以後の昭和62年に、JR北海道が小清水原生花園アクセス専用駅臨時駅として再開させています。夏のシーズン中には駅員が派遣され、観光記念入場券などの販売を行っていましたが、現在は行われていないようです。

以上のように見てみますと、塘路駅と緑駅についてはJRとなってからの入場券の通常発売はされていなかった可能性があり、セット発売ならではの存在であったかもしれません。

しかし、コレクターならまだしも、一般の観光客に140円券5枚で700円というセット入場券を購入するという需要がどれだけあったかと考えますと、あまりなかったようにも思えます。

JR北海道 「釧網本線の旅」入場券セット ~その1

頂き物なので発行時期が分かりませんが、JR北海道釧路支社で発行された「釧網本線の旅」入場券セットです。

見開きの台紙に硬券入場券が5枚セットになっているもので、台紙を開けるとこのようになります。

釧路湿原・塘路・摩周・緑・原生花園の各駅分の硬券入場券がセットになっています。

裏表紙には「釧網本線のあらまし」と題して、釧網本線についての説明が書かれています。

各々の券については次回のエントリーで御紹介いたしますが、すべてが140円券であることと摩周駅の券がセットとなっていることから、発行された時期は平成2年以降平成初期頃のあたりかと思われます。

鉄道省 片道乗車券の通用期間記載方法の変化の時期

前回および前々回エントリーで、鉄道省の片道乗車券の様式が、昭和5年から7年の間に変更されていたのではないかと申しあげましたが、やはりそうではないかという券が手元にございましたので御紹介致しましょう。

まずは昭和4年9月に渋(澁)谷駅で発行された、目黒駅および代々木駅ゆきの片道乗車券です。桃色てつだうしやう地紋のB型両矢印式大人・小児用券です。

この券も前々回エントリーの券のように通用期間の表記が「通用2日」となっています。

2枚目は昭和5年10月に品川駅で発行された、田町駅および五反田駅ゆきの片道乗車券です。桃色てつだうしやう地紋のB型両矢印式大人・小児用券です。

この券は前回エントリーの券のように通用期間の表記が「通用発(發)行日共2日」となっています。

前々回エントリーの「通用2日」と表記された券が昭和5年2月に発行され、今回御紹介の「通用2日」と表記された券が昭和4年9月に発行されています。

一方、前回エントリーの「通用発行日共2日」と表記された券が昭和7年3月に発行され、今回御紹介の「通用発行日共2日」と表記された券が昭和5年10月に発行されています。

ということは、これもあくまでも推測ですが、昭和5年2月から昭和5年10月までの間に、通用期間の表記方法に変更があったものと考えることができます。

※ その後の調査の結果、同様式の変更は昭和5年1月に制定され、同年4月より施行されたということが確認できましたので追記させていただきます。

鉄道省 東京駅発行 万世橋・御茶ノ水間ゆき片道乗車券 ~その2

前回エントリーで鉄道省時代の東京駅で発行された、万世橋・御茶ノ水間ゆきの片道乗車券を御紹介いたしましたが、手元にそれより2年ほど後に発行された同区間の券がございましたので御紹介いたしましょう。

昭和7年3月に鉄道省時代の東京駅で発行された、万世橋・御茶ノ水間ゆきの片道乗車券です。

前回エントリーのものと同様、桃色てつだうしやう地紋のB型矢印式大人・小児用券です。今回の券は「〇N」の符号がありますので、前回エントリーの券とは違う窓口で発売されたものと推測されます。

(前回エントリー券)

(前回エントリー券)

前回エントリーの券を再度アップしてみますと、様式としてはほぼ同一ですが、発駅右の矢印が若干細くなったことと、「通用2日」と記載されていたところが「通用発(發)行日共2日」と表記が変わり、それに伴ってスペースの関係上、「下車前途無効(效)」が特活のように細めの文字に変更されています。

当時のことは判りませんが、これら2枚の券が発券された間に、鉄道省の近距離乗車券の様式に変化があったものと思われます。

| « 前ページ |