趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

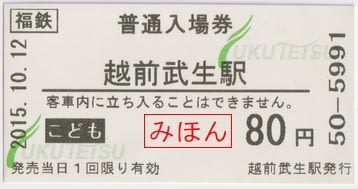

福井鉄道 越前武生駅発行 普通入場券

2015(平成27)年10月に、福井鉄道福武線の越前武生(現・たけふ新)駅で発行された普通入場券です。

福井鉄道自社地紋のA型券で、窓口端末で発券されたものです。

同駅は1924(大正13)年に同社の前身である福武電気鉄道の武生新駅として開業し、1945(昭和20)年に同社と鯖浦電気鉄道が合併して福井鉄道になった際に福井鉄道の駅になっています。

その後、武生市が合併によって越前市になったことから、2010(平成22)年に越前武生駅に改称されましたが、北陸新幹線敦賀延伸の際に新幹線単独駅である越前たけふ駅の開業に伴い、読み方が同じ駅が別々にあるということから混乱を招くと判断され、2023(令和5)年に越前市と福井鉄道が協議の上で再度駅名改称が行われ、現在のたけふ新駅になっています。

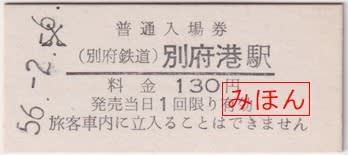

別府鉄道 別府港駅発行 普通入場券

今からちょうど43年前の1981(昭和56)年2月6日に別府鉄道の別府港駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人専用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

別府鉄道(べっぷではなく、べふ)は、かつて 兵庫県加古川市にあった鉄道路線で、御紹介の別府港駅から国鉄高砂線(廃線)の野口駅に至る野口線と、国鉄山陽本線の土山駅に至る土山線の2路線がありましたが、それぞれ営業キロが3.7kmと4.1kmと短い路線でした。もともと 別府港にある多木製肥所(現・多木化学)で製造された化学肥料や製鉄化学工業(現・住友精化)の製品を輸送するために開業していますが、野口線の貨物輸送は早々と終了し、土山線が貨物輸送主体だったようです。

1984(昭和59)年1月末日の営業を以て鉄道事業から撤退し、その後はタクシーや貸切バスの事業者として営業継続していましたが、現在は旅客輸送については他事業者へ譲渡して旅客輸送事業から完全撤退し、不動産管理事業者として事業を継続しているようです。

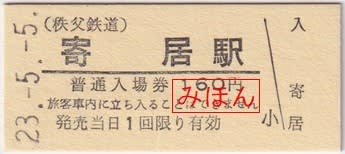

秩父鉄道 寄居駅発行 普通入場券

2011(平成23)年5月に秩父鉄道秩父本線の寄居駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものです。

同駅は秩父鉄道の他、JR東日本八高線と東武鉄道東上線の共同使用駅になっておりますが、秩父鉄道が管理していますので、普通入場券は駅の管理事業者である同社だけが発売しています。

裏面です。券番の他、発行駅名が印刷されています。

同社の普通入場券は大人・小児用券の1種類が通常発売の様式になっておりますが、ほぼ観光記念やコレクション用として発売されているようです。最近の同社硬券では、小児用として発売した際に切断した断片を、売上書類として添付するために綴じる穴が小児断片にありませんが、さほど問題はないように思われます。

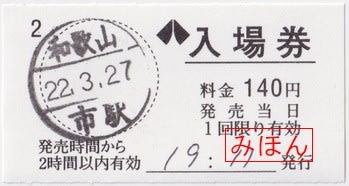

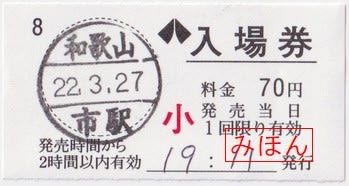

南海電鉄 和歌山市駅発行 入場券

2010(平成22)年10月に南海電鉄本線の和歌山市駅で発行された入場券です。

白色A型駅名記入式千切り軟券で、発売時に丸い点線部分に日付印を捺印のうえ発行されます。

当時の和歌山市駅は同社とJR西日本が一つの改札の中にある共同駅のスタイルになっており、出改札業務は南海電鉄が管理していたことから入場券は南海様式のものしかなく、また、当時の同社の入場料金が150円でありましたが、JR西日本の入場料金に合わせた140円という特殊な取扱いになっていたことから、窓口での発売になっていたと記憶しています。

こちらは小児専用券です。

同社では大人用の入場券を「第1種」、小児用の入場券を「第2種」として区別しており、大人専用券があるということは、当然小児専用券も設備されていることになります。

御紹介の券は同社の旅客営業規則に掲載されていませんので通常発売用ではないものと考えておりますが、

(入場券の様式)

第199条 入場券の様式は、別に定める場合を除いて次のとおりとする。

となっており、「別に定める場合」に該当するものとして様式的には現存するものかも知れません。

昔から、同社の入場券は、券売機で発行されたものにしても「入場券」としか記載されておらず、旅客営業規則を見ても「入場券」としか記載されていないことと、定期入場券のようなと特殊な入場券がないことから、「普通入場券」ではなく「入場券」が正式な呼び方であるものと判断し、こちらでは「入場券」と表現いたしました。

昨日2023年8月17日に千葉県の銚子電鉄が南海電鉄2200系車両のうち、車両番号モハ2202号車とモハ2252号車の2両を15日付けで譲渡を受けたことを公表しました。同時に、南海電鉄でも同じ内容が公表されています。

いままであまり無かったことですが、関西地区を走っていた南海の車両が、銚子電鉄で走る姿が見られるようになります。

なかなか関西圏の私鉄をゆっくり堪能できない関東圏の関西私鉄ファンには待ちきれないニュースです。

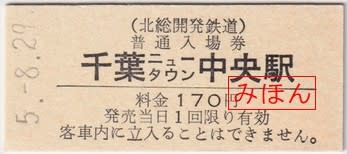

北総開発鉄道 千葉ニュータウン中央駅発行 普通入場券

1993(平成5)年8月に、北総開発鉄道(現、北総鉄道)千葉ニュータウン中央駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人専用券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

同駅は「千葉ニュータウン中央」駅と10文字の長い駅名のため、一行で表記するにはスペースに限界があることから、「ニュータウン」の部分が小さな活字になり、2段書きされています。

乗車券以外にも、同社では同駅を「千葉NT中央」駅と表記することもあるようです。

同駅には北総鉄道北総線と京成電鉄成田空港線(成田スカイアクセス線)が乗り入れておりますが、北総鉄道は京成高砂 駅~小室駅間を第1種鉄道事業者として、小室駅~千葉ニュータウン中央駅~印旛日本医大駅間は千葉ニュータウン鉄道が保有し、線路や施設を保有しない第2種鉄道事業者として運営されています。

また、京成高砂駅~千葉ニュータウン中央駅間は京成電鉄も成田空港線として運営しており、線路は同じですが、2社がそれぞれの路線を運営しているという特殊な区間になっています。

そして、同駅は北総鉄道北総線と京成電鉄成田空港線の共同使用駅になっていますが、駅務は北総鉄道が担当しています。

西武鉄道 練馬駅発行 普通入場券

1990(平成2)年10月に西武鉄道池袋線の練馬駅で発行された普通入場券です。

黄色せいぶてつどう自社地紋のA型券売機券で、サーマル印字のタイプの券になります。

様式としては現行券とは券紙の地紋や発売日付の西暦表記、券番横に発売時刻の印字などの変更はありますが、様式としては変更はありません。

再掲いたしますが、前回エントリーで御紹介いたしました同社の特急券も同様で、かつての同社の乗車券券紙は自社地紋のものが使用されておりましたが、平成17年頃から桃色のPJRてつどう地紋の汎用用紙に変更され、現在では特別補充券などの特殊な券以外で見ることはできなくなっています。

同様のことは東武鉄道でも行われており、これは自社地紋券紙を印刷するコストの削減によるものと思われます。

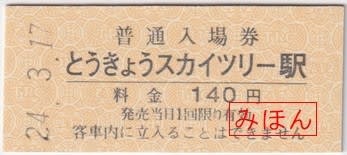

東武鉄道 業平橋駅発行 普通入場券

いまから11年前の本日である2012(平成24)年3月16日、東武鉄道伊勢崎線(スカイツリーライン)の業平橋駅が、1931(昭和6)年に浅草駅から業平橋駅に駅名改称されて以来81年間営業してきましたが、翌3月17日に隣接する東京スカイツリー®および東京スカイツリータウン®の開業にあわせ、業平橋駅としての営業は3月16日を以て終了し、3月17日からは東京スカイツリー駅に改称されました。

大人専用券

大人専用券

小児専用券

小児専用券

御紹介の券は業平橋駅最終日に発行された普通入場券です。

黄褐色TRCとぶてつ自社地紋のB型大人専用および小児専用券で、同社系列の足利印刷で調製されたものになります。

同社の硬券入場券は大人専用券と小児専用券に分かれており、大人・小児用券は存在しませんでしたので、購入するときは双方欲しくなってしまいますので、1駅あたりの購入価格が跳ね上がりました・・・。

先ほど、同駅は「3月16日を以て業平橋駅としての営業を終了した」と申し上げましたが、この券は翌17日付けにて発行されています。

当時、「最終日付」として3月16日に発行された券がオークションサイトなどで高価で取引されていたように記憶しており、確かに最終営業日は3月16日なのですが、同駅は夜の24時を超え、24時台の15分頃に終電車が発車する関係で、日を跨いでから約15分程度の間に発行された入場券は3月17日付にて発行されています。

そのため、同駅では、3月17日に限り、終電車から始発電車までの間は一旦駅を閉めてはいたものの、業平橋駅と東京スカイツリー駅双方の入場券や乗車券類が発売されたことになります。

大人専用券

大人専用券

小児専用券

小児専用券

ちなみに、改称初日である3月17日に発行された東京スカイツリー駅の普通入場券です。

重ねてみると分かりますが、駅名は違えど同じ駅で同じ日に発売された券になりますので、ダッチングの印字を見ると、同じ機器で刻印されたように見えます。

西武鉄道 正丸駅発行 普通入場券

1989(平成元)年8月に西武鉄道秩父線の正丸駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

正丸駅は西武秩父線が開通した1969(昭和44)年10月に開業した駅で、同社にある全駅(92駅)中で最も乗降人員の少ない駅になります。

この券が発売されていた当時は券売機がなく、乗車券は窓口で購入するスタイルになっており、当時の西武鉄道には秩父線だけではなく、池袋線と新宿線を除いた支線区にはそのような駅が点在していました。

同駅は正丸峠の麓にあり、西武秩父方面に出発すると全長4,811mの正丸トンネルに入ります。このトンネルは近鉄大阪線の新青山トンネルが開通するまでは私鉄最長の山岳用トンネルで、単線トンネルですが、途中に正丸トンネル信号場という複線区間があり、列車の交換が行われています。

同社では、昨日の3月1日より、正丸駅と同じく秩父線の西吾野駅および芦ヶ久保駅、池袋線の武蔵横手駅と東吾野駅の5駅の駅員の常駐を止め、窓口や券売機を廃止し、乗車券類の発売を終了しています。ただし、完全に無人化されるという訳では無く、駅員は常駐しないものの、管理駅の駅員が定期的に巡回する体制になるということで、同社としては駅の無人化ではなく、「巡回駅化」と案内しています。

東武鉄道 川越市駅発行 普通入場券

ちょうど1年前の2022(令和4)年2月22日に、東武鉄道東上線の川越市駅で発行された普通入場券です。

黄褐色PJRてつどう地紋のA型券売機券で、現行の様式となります。

当日は2022年2月22日と「2並びの日」ということで話題になった日で、記念に乗車券や入場券を購入された方も多かったのでは無いかと思います。

ただ、最近のきっぷ類は発行日が西暦表示になり、最初の「20」が何となく邪魔な感じがします。

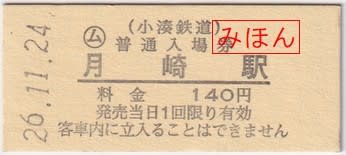

小湊鉄道 ◯ム 月崎駅発行 普通入場券

2014(平成26)年11月に小湊鉄道の月崎駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人専用券です。

同駅は1960年代末期頃に無人化され、以後は乗車券類の発売が行われていませんでしたが、この券が発売された8月に駅前商店(ヤマザキショップ)にて乗車券の委託発売が開始され、御紹介の入場券の他、自社線内完結の乗車券が硬券で発売されています。

本来無人駅ですので普通入場券を発売する必要はないですが、恐らくコレクター向けに設備されているものと思われ、「◯ム」表示の券になっています。

同社には入場料金の小児料金の設定もありますが、同駅には設備されなかったようです。

裏面です。券番のほかに発行駅名が印刷されています。同駅は簡易委託駅になりますので、「◯簡」の符号が付けられています。

| « 前ページ |