趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

くびきのお宝のこす会発行 頸城鉄道車両走行乗車体験記念券

平成25年10月に「くびきのお宝のこす会」が発行した、頸城鉄道車両走行乗車体験記念券です。

桃色PJRてつどう地紋のB型券です。

くびきのお宝のこす会ではかつて頸城鉄道で走っていた車両を旧百間町駅跡にある車庫に集めて動態保存をし、不定期に一般公開をして体験乗車を実施しています。

体験乗車は基本無料となっていますが、実態としてはNPO法人である同会への寄付金を支払って乗車するようになっており、一口200円の寄付金を支払うとこちらの記念券を戴くことができます。

(頸城鉄道ホジ3)

(頸城鉄道ホジ3)

頸城鉄道は新潟県上越市にある信越本線黒井駅に隣接した新黒井から浦川原に至る軽便鉄道線で、昭和46年に全線廃止されてしまっています。

40年以上前に廃止された軽便鉄道の車両達ですが、どれも大変個性的で愛嬌あるものばかりです。有志の手によって大変綺麗に整備されており、エンジンは当時のものではありませんが、重々しい音を響かせて走る姿は、タイムスリップしたようなのんびりとした気分になります。

来年も何回か体験乗車が実施されるようですので、ぜひ参加されて乗車体験記念券をゲットされてはいかがでしょう?

本エントリーで、拙ブログは1,300回目の更新をさせていただくことができました。今まで拙ブログを御贔屓くださいましてありがとうございました。

本年の更新は本日で終了させていただき、新年は正月期間から更新させていただきます。

内容的には皆様のご満足いただけるものではないかもしれませんが、来年も拙ブログを御贔屓くださいますよう、よろしくお願いいたします。

それでは皆様、来年も良いお年をお迎えくださいませ。

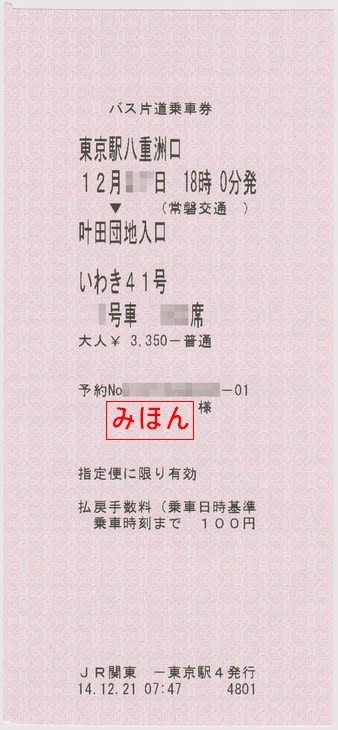

JRバス関東 東京駅発行 いわき41号乗車券

ことしもあと2日で終わりという年の瀬となり、そろそろ帰省をされる方も多いかと思います。

JRバス関東の東京駅で発売されました、いわき41号の片道乗車券です。

桃色JRB地紋の印発券となっています。

発時間の下に「常磐交通」と印刷されていることから、新常磐交通が運行する便であることが分かります。

かつてJRバスの乗車券は駅の窓口で購入するということが一般的で、マルスで発行された券や硬券・補充券が一般的でしたが、JR旅客鉄道会社がバス部門を分離して以降、JR線窓口で発券されたバス乗車券は激減し、今では分社化されたJRバス会社が独自で発券したものや高速バスネットで発券された乗車券を所持する旅客が大半を占めているようです。

JRバス関東の乗車券券紙にはJR旅客鉄道会社と殆ど同様の地紋が印刷されていますが、良く見るとアルファベット(JR北海道のみ漢字)部分が「B」となっていて、バスの券であることを主張しています。

裏面です。

裏面にはご案内文が印刷されていますが、発券される券がさまさまな長さとなるため、比較的短い券として発券されても文面が分かるよう、かなり小さな文字で印刷されています。

ご案内文の部分を拡大してみました。

鉄道のものとは違い、バス独自の文面となっています。

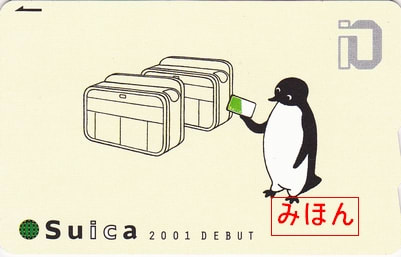

JR東日本 Suicaの躍進

本年12月20日、東京駅が開業100周年を迎え、それを記念する記念Suicaに9,000人以上の購入客が集まって大変な混雑となり、日本一の大駅の記念事業に水を差してしまったことは記憶に新しい事件ですが、今から13年前の2001年11月にJR東日本からSuicaが発売された時は、Suicaがここまで成長するものとは正直思いませんでした。

こちらは2001年当時、Suicaのデビューを記念して100,000枚限定で発売されたもので、発売駅が限定されていなかったことと、Suicaの人気そのものがまだ無い時代でしたので、その日の夕方でも購入することができました。

Suicaは当初、自社線専用として導入した非接触型ICカード型乗車券で、将来的には全国展開等の目論見があったものの、当時はオレンジカードやIO(イオ)カードが健在でしたので、どこまで便利なものになるのか、その可能性は未知なものでした。

Suica発売当日に購入した通常発売用のカードです。

現在のものとは異なり、ペンギンのキャラクターはカード表面には居ませんでしたので、ちょっと寂しく、さほど購入意欲の湧くものではありませんでした。

右上には「IO」というイオカードのロゴがあり、「Suicaイオカード」という名称となっており、自動改札機に磁気カードを通すイオカードのICカード版といった位置付けです。

裏面です。

まだこの頃は「JR東日本専用」と記載されており、当初の位置付けが良く分かります。

話は戻りますが、東京駅の記念Suicaは増刷のうえ、希望者全員に渡るような方法が採られるということが発表され、この発売方法は今後の記念カードの発売方法にも影響が出そうです。

東京駅の復元については鉄道ファンのみならず一般の利用客にも関心のある出来事であり、限定枚数をもう少し多めにしたり、発売期間も余裕を取って長く設定したりして、発売期間内に売り切れる場合は増刷をすることも視野に入れた余裕のある発売方法を採った方が良かったと言うことが、今となっては言えることなのかも知れません。

過去にも西武鉄道が発行した「銀河鉄道999」の記念乗車券の時も同じような現象が起きましたが、記念カードや乗車券を数量限定とすることは少なからず必要でも、鉄道会社は数量を少なく発行してプレミアを付けることが目的ではありませんし、転売を目的とするグループがそのかなりの数量を買い占め、一般の購買者が入手しづらいという状況が毎度となっているのが実態となっており、別にJRを揶揄するものではありませんし、他の私鉄各社にも言える事ですが、そろそろ発売方法を見直す時期になってきているのではないかと考えてしまいます。

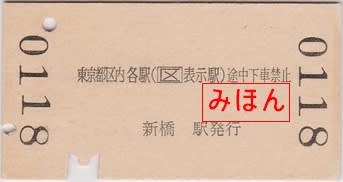

新橋駅発行 東京都区内から尼崎・西ノ宮・芦屋間ゆき乗車券

昭和59年10月に新橋駅で発行された、東京都区内から尼崎・西ノ宮・芦屋間ゆき乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式券で、東京印刷場で調製されたものです。

発駅である「東京都区内から」の右側には「(223)」の番号が振られており、東京印刷場で採用されていましたパターン口座券であることが分かります。

東京印刷場では東京都区内や東京山手線内を発駅とする券は発売駅がどこであっても金額が同じことからパターン化されており、各駅の出札現場では券を請求する際にパターン番号を利用して請求し、請求業務を簡素化するとともに券の標準化を図っていました。

裏面です。

パターン化された券は表面に駅ごとの加工はせず、発行箇所名は裏面に記載されていました。

ところで、着駅である西ノ宮駅は平成19年3月に駅名が改称され、現在では西宮駅となっています。

真岡鉄道 JR線精算済証

平成25年11月に真岡鉄道下館駅で発行された、JR線精算済証です。

桃色PJRてつどう地紋の券売機用券紙をカットし、ゴム印で捺印されたものとなっています。

これは真岡鉄道下館駅のホームがJR水戸線下館駅と同一構内・同一ホームとなっていますため、真岡鉄道ホーム上にてJR線区間の精算が行われ、精算を終えた旅客に対して交付される精算済証です。

同社はSL列車を除いてワンマン運転となっていますが、JRの精算を行っても自社線の乗車券をここで発売するわけではなく、下車の際に車内もしくは有人駅改札で精算するようになっており、他社線の運賃を精算しても自社線の運賃は収受しないという大変珍しい方式が採られています。

なぜ、ここで自社線の乗車券を発売しないのか、方法として少々疑問の残るところです。

また、「JR線精算済証」でなくて「JR線精算済」であるのはまだいいとしても、「真岡線内の運賃は、下車の際にお支払いしてください。」という言い回しであったり、かなり不自然な券面であると感じますが、いかがでしょう?

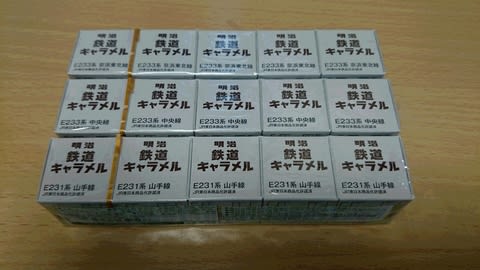

JR東日本 駅売店限定の鉄道キャラメル

JR東日本の駅構内にあるKIOSKとNEWDAYSでは、12月1日から「鉄道キャラメル」というオリジナルのキャラメル菓子を限定発売しています。

これが鉄道キャラメルのコンプリートです。

左から山手線E231系500番台、京浜東北線E233系1000番台、中央線E233系基本番台です。

裏返すとこんな感じになっていて、明治のサイコロキャラメルのパッケージを電車にしたバージョンです。

山手線E231系500番台です。

京浜東北線E233系1000番台です。

中央線E233系基本番台です。

現在発売されているのはこれら3種類のみで、中央・総武緩行線の209系500番台やE231系基本番台およびE231系500番台、常磐快速線のE231系基本番台、南武線や横浜線といったレパートリーは無いようです。

正面から見るとこんな感じです。

あくまでも個人がアップしたものですが、商品を紹介したこんな動画もアップされています。

商品を企画したKIOSKとNEWDAYS運営するJR東日本リテールネットのサイトでは、関東および新潟・東北エリアのKIOSKとNEWDAYSだけの数量限定商品ということです。

どこの店舗もレジ近くの比較的目立つところに陳列されているようですから、案外早く売り切れてしまうかもしれませんね。

さぁ、欲しい人は駅で見かけたら、躊躇わず買うべし。(別に、東日本リテールネットや明治から宣伝を頼まれているわけではありませんよ。)

JR東日本 羽後本荘駅発行 乗車券・出羽号立席扱いB特急券 連綴券

昭和62年5月に羽後本荘駅で発行された、秋田ゆきの乗車券・出羽号立席扱いB特急券の連綴券です。

青色こくてつ地紋のD型券で、こくてつ時代に新潟印刷場で調製されていた残券が使用されているようです。

当時、羽後本荘駅では7時39分発の出羽号が秋田までの朝の優等列車になります。6時を過ぎますと途中で寝台特急の旅客が下車して空席が出てくることと、逆に、朝7時台に運転される特急には近距離利用客でそれなりの需要が見込めるため、空席が出ることを前提として自由席特急券相当額で乗車できる立席特急券が発売されました。

立席特急券で乗車する旅客は予め指定された号車に乗り、B寝台の下段の空寝台を座席代わりとして使用することができ、リネン類を使用して横になることはできませんでした。

大抵、このような立席特急券はD型の専用券が発売されるのが一般的ですが、それなりの需要があったのでしょう、ここでは乗車券も一緒になった連綴券として発行されていました。

また、通常は「立席特急券」として発売されていますが、敢えて「立席特急券」とはせずに「B特急券」となっており、「(立席扱い)」という表記を追記することで「立席扱いの特急券」として発行されています。

立席特急券は自由席の設定がない全席指定の特急列車が混雑していて「着席できない」時に発行するもので、原則着席できないもののため、敢えてこのような表記にしたのでしょうか?

十和田観光電鉄バス 1100円区間ゆき乗車券

昭和59年に十和田観光電鉄バス八戸営業所で発行された、三沢ゆきの乗車券です。

緑色十和田観光電鉄自社地紋のB型金額式半硬券で、日本交通印刷で調製されたものと思われます。

本来は左側の余白に発停留所名を記載して発売するものと思われますが、この券の場合は「八戸⇔三沢」という区間印と「発売日共1ヶ月通用」という印を捺して発売されています。

現在も同社では八戸~三沢間の路線バスの運行はあるようですが、途中の百石案内所という停留所での乗換が必要となっているようで、直通の便は無くなってしまっているようです。

裏面です。

裏面には料金機対策として金額が印字され、その上に券番が打たれています。下に捺されている日付印は発行日で、同年9月24日まで有効ということになります。

JR西日本 糸魚川駅発行南小谷ゆき片道乗車券

平成21年12月に糸魚川駅で発行された、南小谷駅ゆきの片道乗車券です。

桃色JRW地紋のB型一般式券で、印刷場は不明の券です。

平成21年と言いますとJR西日本では既に硬券乗車券は廃止されてしまっておりますが、この券は大糸線のキハ52が引退する際、同社がファンサービスとして発行した復刻乗車券ですあり、実際に乗車することもできました。

発行駅は違いますが、比較のためにJR西日本が硬券を使用していた当時の南小谷ゆきの一般式硬券乗車券を御紹介いたしましょう。

桃色JRW地紋のA型券で、大阪印刷場で調製されたものとなっています。JR西日本では一般式乗車券は近距離用であってもA型券とされており、実に堂々としておりました。

キハ52型気動車は昭和40年頃に製造されたキハ20系列の2エンジンタイプの車両です。大糸線を走っていた125号車がいすみ鉄道の観光急行として運転されているのが有名です。

キハ20系列気動車は1,000両近くが製造されて日本全国を走っていましたが、現在ではいすみ鉄道を始め、ひたちなか海浜鉄道など、数社に残るのみとなっています。

いすみ鉄道のキハ52は一般色で運転されていましたが、昨年、タラコ色に塗り替えられてしまっています。

JR東日本 南小谷駅発行 隣駅ゆき乗車券

平成元年1月にJR大糸線南小谷駅で発行された、140円区間ゆきの乗車券です。

桃色JRE地紋のB型金額式券で、東京印刷場にて調製されたものです。

首都圏で良く見かけた東京印刷場の大人・小児用の金額式券です。国鉄時代の同駅は長野鉄道管理局管内でありましたために新潟印刷場(末期は民間印刷)の券が発行されておりましたが、うろ覚えですが、近距離券は金額式券ではなかったように記憶しています。

当時、同駅から隣駅の千国(ちくに)駅までの乗車券を請求するとこちらの金額式券が発券されておりましたが、反対側の中土(なかつち)駅までの乗車券を請求すると、様式の異なる券が発券されました。

同日に南小谷駅で発券された、中土駅ゆきの乗車券です。140円区間ゆき同様に東京印刷場で調製されたものですが、こちらは桃色JRE地紋のB型一般式券となっております。

同駅はJR東日本とJR西日本の会社境界駅となっており、駅務管理はJR東日本が行っています。そのため、JR東日本の自社完結である千国方面の乗車券は汎用的な金額式券で発券されておりましたが、JR西日本の乗車券となる中土方面の乗車券については乗車券収入の精算事務の関係から一般式券となっており、自社完結券とは別口座を設けて管理されておりました。

| « 前ページ |