趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

JR北海道 武佐駅誕生記念 釧路から武佐ゆき 片道乗車券

1989(平成元)年2月にJR北海道根室本線の釧路駅で発行された、同じく根室本線の武佐駅ゆきの片道乗車券です。

桃色JR北地紋のD型一般式大人専用券で、札幌印刷場で調製された硬券式の記念乗車券になっています。

当時のJR北海道では、観光入場券や記念入場券・記念乗車券などを各駅でこぞって発売して増収を確保していた時期があり、御紹介の券はその時代のものになります。

この頃の券の特徴として、通常の記念乗車券のように前売りで有効期間が長いものではなく、普通の乗車券と同じく発売当日限り有効となっており、発売の都度日付を刻印しての発売となっていました。

裏面です。

武佐駅はこの券が発売された前年の1988(昭和63)年3月に開業した駅で釧路駅から4.1kmのところにあることが記載されています。なので、恐らくこの券が発売されたのは開業当日であろうと思われますので、発売開始から約11ヶ月が過ぎたものと思われ、券番2023というところから、実際には発売された当初が一番枚数が出たものと思われますが、平均すれば1ヶ月あたり183枚、1日あたり6枚程度が発売されていたことになります。

券に記載されております星園高校は釧路市立の女子高で、同駅は同校の最寄り駅として開業したようですが、同校は2000年代になって閉校されてしまっており、乗降客数の減少は相当数であったものと推測されます。

JR九州 門司乗車券管理センター 開設100周年記念オレンジカード ~その5

JR九州 門司乗車券管理センターで発行された開設100周年記念オレンジカードの話題が続きますが、もう少々おつきあいください。

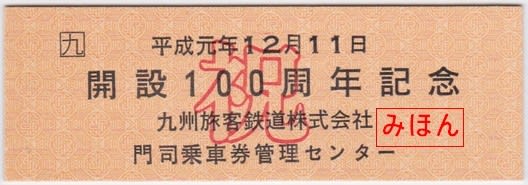

セットの中に入れられていた記念券になります。

黄褐色JR九州JRK地紋のD型券です。

これは乗車券ではなく、全くの記念券として作成されています。裏面の画像はアップいたしませんが、券番のみとなっており、この券番がセットの券番になっているものと思われます。

もうひとつ、このセットには乗車券蒐集家が唸るようなものが付いていました。

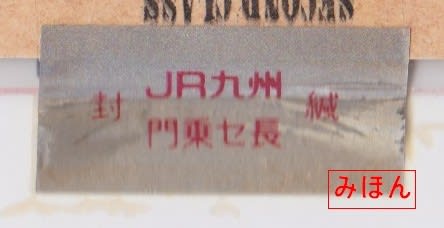

このセットは国鉄時代の見本券とは違って券を台紙に直接セロハンテープで留めるようなことはせず、ビニールの袋に入れ、ビニール袋と台紙をテープで留めるようになっていますが、そのテープに注目です。

銀色のテープで、赤字で文字が印刷されています。

拡大してみました。これは門司乗車券管理センターが硬券などを出荷する際に紙で包んで留める封印テープです。「JR九州・封緘・門乗セ長」と印刷されています。

こういう部分も含め、このセットは乗車券蒐集家にとって大変価値のあるものと思います。

JR九州 門司乗車券管理センター 開設100周年記念オレンジカード ~その4

前回および前々回で大正時代と明治時代の模擬券を御紹介いたしましたので、門司から大阪市内ゆきの昭和および平成の券を御紹介致しましょう。

説明に拠りますと、1952(昭和27)年当時の門司から大阪市内ゆきの片道乗車券になります。

桃色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券となっています。まだ「北九州市内」という特定都市区内の設定がなかったため、発駅である門司駅の単一表記になります。

画像をアップいたしませんが、裏面には券番しかありません。

こちらは平成になってからの片道乗車券の見本券になります。

青色JRK地紋のA型一般式大人・小児用券となります。

門司駅発行券ではありますが、門司駅は特定都区市内制度によって「北九州市内」のエリアに入りますので、発駅は「北九州市内から」となっています。

裏面です。昭和20年代では「大阪市内下車前途無効」の文言が表面に表記されていますが、平成の券は北九州市内に関する表記が加わり、裏面に印刷されるようになっています。

JR九州 門司乗車券管理センター 開設100周年記念オレンジカード ~その3

前回、JR九州 門司乗車券管理センターで発行された開設100周年記念オレンジカードの中にセットされていた明治時代の乗車券を御紹介いたしましたので今回は大正時代の乗車券を御紹介致しましょう。

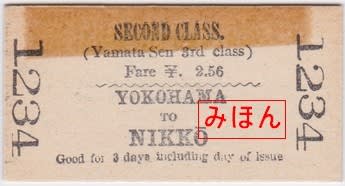

横浜から日光ゆきの片道乗車券のレプリカになります。青色GJRてつだうしやう地紋の一般式A型券となっています。

大正時代の「官割」に対応したバッテン型の断片が特徴になります。

裏面です。上から、「2等・ヤマタ(?)山手線は3等・運賃2円56銭・横浜から日光。発行日共3日間有効」となっており、山手線が「Yamata」という印刷ミスがあります。

こちらの券も国鉄東京印刷場が1974(昭和47)年の鉄道記念日の時にレプリカ券を出しておりました。

東京印刷場で発行された券になります。

前回御紹介いたしました明治時代の券同様、全く同じ券が元になっているようです。

東京印刷場で発行された券の裏面です。山手線のミス印刷も同じようにミスっています。

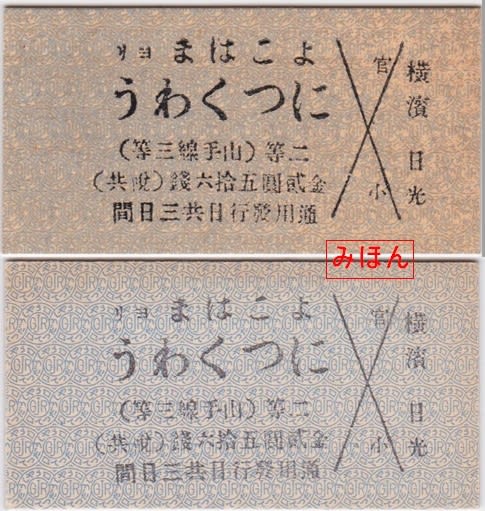

こちらも2枚並べてみました。上が門司乗車券管理センターのもので、下が東京印刷場のものになります。復刻された時期や印刷場は異なりますが、同じ版を使用しているようです。

しかし、JR九州の記念乗車券なのに、関東地方の券がレプリカとして付いているのは疑問です。明治時代の券については仕方ありませんが、大正時代の券について、九州で発行された券の史料は無かったのでしょうか?

JR九州 門司乗車券管理センター 開設100周年記念オレンジカード ~その2

本日は鉄道の日です。

1872(明治5)年10月14日、新橋~横浜間に日本で最初の鉄道が開通したことを受け、それから122年後の1994(平成6)年にその誕生と発展を記念し、毎年10月14日を今までの国鉄~JRグループの記念日であった「鉄道記念日」からJRグループだけでなく、すべての事業者の記念日としての「鉄道の日」が制定されています。

前回エントリーより御紹介させていただいております「JR九州 門司乗車券管理センター 開設100周年記念オレンジカード」のなかに、鉄道の日にふさわしい(?)模擬券が入っておりましたので御紹介致しましょう。

1872(明治5)年、日本で鉄道が開業ときに使用された乗車券のレプリカになります。

新橋駅から横浜駅までの2等車用の乗車券となっています。青色無地紋の券紙が使用されたA型券で、恐らく門司乗車券管理センター(旧・門司印刷場)で調製されたものと思われます。

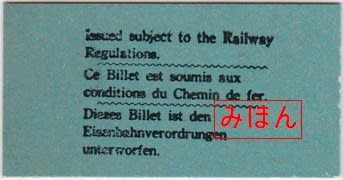

裏面です。上から英語・フランス語・ドイツ語の文面があり、「Issued subject to the Railway Regulations.」を和訳すると「鉄道規則に基づいて発行されています」となります。

この乗車券は国鉄時代より何度か使用されており、1972(昭和47)年の鉄道記念日の時、国鉄東京印刷場がレプリカを出したことがあります。

東京印刷場で発行されたものです。内容と券番が同一ですので、恐らく資料として残されている券を使用しているものと思われますが、東京印刷場の券には、右下に「復刻版」という文字が追加されています。

裏面です。門司乗車券管理センターのものと同じですが、こちらの方が印刷が真っ直ぐです。

2枚並べてみました。上が門司乗車券管理センターのもので、下が東京印刷場のものになります。

JR九州 門司乗車券管理センター 開設100周年記念オレンジカード ~その1

1989(平成元)年12月にJR九州門司乗車券管理センター(旧・門司印刷場)で発行された、開設100周年記念オレンジカードです。

現在はオレンジカードの時代ではありませんから新たなカードの発行は無いと思いますが、JRが乗車券管理センターというマニアックな部署の開設100周年ということで記念のカードを出したというのは比較的珍しいことであったように感じます。

カードはこのような台紙にセットされており、これを見開くと中にオレンジカードが付けられています。

オレンジカードの他に模擬硬券が5枚付いており、額面通りの1000円というのは蒐集家の立場からすればかなりお得感がありました。

では次回、硬券の仔細について御紹介いたしたいと思います。

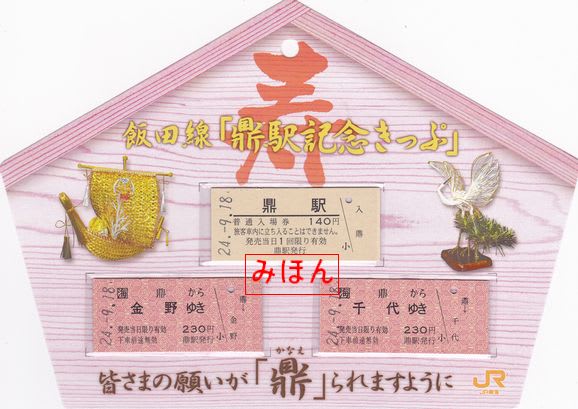

JR東海 鼎駅発行 「飯田線鼎駅記念きっぷ」

飯田線の鼎(かなえ)駅では、「願いを叶え(鼎)られる」ということから国鉄時代より縁起きっぷとして記念に入場券を購入されてきた経緯がありますが、JR東海では硬券類が廃止されている現在、同社では唯一の硬券として「飯田線鼎駅記念きっぷ」という硬券の入場券および乗車券を通年発売しています。

B型硬券の入場券1枚と乗車券2枚の計3枚がセットされたもので、台紙はこの他にも2種類(合格祈願および祈願内容記入式)の3種類があります。

まずは入場券です。B型無地紋の券で、JR末期の時間制限が無かった頃の硬券入場券とほぼ様式は同じです。記念入場券にありがちな「呪文」の類は一切なく、発売都度ダッチングで日付を打印する好ましい様式です。

名古屋印刷場時代のものとはかなり活字フォントが異なっており、名古屋印刷場調製とは言い難い様相で印刷場は不明です。小児断片の「小」の文字が日本交通印刷の新券のものによく似ていますが、券紙が黄色っぽくない国鉄→JRで使用していたようなものであることと、JRが日本交通印刷に乗車券類の印刷を発注するかという疑問から、印刷場の特定はできません。

下段左側にあるのは金野駅ゆきの片道乗車券です。

桃色JRC地紋のB型一般式券です。入場券同様に活字フォントから名古屋印刷場のものとは思えない様相ですが、発駅右の「から」のフォントは、名古屋印刷場の券を彷彿させる字体です。

やはり、入場券同様「呪文」の類はなく、大変好ましい様式です。

裏面も御覧のとおり、すっきりしています。

下段右側は千代ゆきの片道乗車券です。

様式は千代ゆきのものと同一です。

このきっぷが発売されたばかりの頃は昨年の8月1日から本年3月31日までの期間限定の発売とされており、伊那福岡ゆきの券もある4枚セットでしたが、伊那福岡ゆきが740円と高額であることと、「福」の文字があってもあまり「おめでたい」感じがしなかったからでしょうか、4月1日からは4枚セット1,340円から伊那福岡ゆきを抜いた3枚セット600円として価格を改定し、期間限定ではなく通年発売となっています。

参考までに、国鉄時代の昭和58年に購入した、名古屋印刷場で調製された同駅の硬券入場券がありますので、活字の比較のために現行券と並べてみました。

だいぶ活字の雰囲気が違うことが感じられるでしょうか?

また、区間などは全く関係のないものですが、硬券が現役時代に同じ飯田線の三河一宮駅で発行された、名古屋印刷場調製のJR東海の近距離用B型一般式乗車券を参考に御紹介いたします。雰囲気的には今回の乗車券と似たものが感じられます。

活字のフォントが違うことがわかりますが、何となく雰囲気は漂っていますね。