趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

富山地方鉄道 立山から京都市内ゆき連絡乗車券

富山地方鉄道立山駅発行のJR京都市内ゆき連絡乗車券です。

私鉄各社が連絡運輸を縮小している中、「取り敢えず」生きながらえている長距離硬券連絡乗車券です。

日本交通印刷調整のA型硬券で、青い自社地紋の好ましい券です。

立山駅からのJR連絡運輸発売可能区間は比較的広く、東は東京都区内、西は神戸市内まで発売可能で、しかも、書類上では北越急行経由の3社連絡で東京都区内ゆきも発売可能となっているようですが、実態として取り扱いはされておらず、旅客から請求があれば常備硬券の設備されている高岡・金沢・福井・京都市内・大阪市内の各駅のみは発売するようです。しかし、決して積極的に発売しているような感じではなさそうです。

それ以外の駅については、補充券での対応等は一切しないようで、JR富山駅で改めて購入するよう、運賃表に案内が書かれています。

券番は0717となっていますが、さほど発売実績はないようで、設備されてから長い年月が経過しているのか、表面にはかなりの「しみ」が涌いている状態です。

実際に使用してみますと、富山駅で乗換の際にはスムースに改札口を通ることが出来たのですが、途中の福井駅で途中下車したとき、改札掛のお姉さんとのやり取りが滑稽でした。

改札掛のお姉さん: 「乗車券はお持ちですか?」

私: 今まさに提示しているんだけどなぁ、と思いつつ、「これです…」

改札掛のお姉さん: 「富山地方鉄道立山駅から京都市内…?。これ乗車券ですか??」

私: 「そうです…」

改札掛のお姉さん: 納得できない様子で、「はぁっ・・・。じゃっ、どうぞ…」

よっぽど硬券の乗車券を目にする機会がないようです。

つくづく、硬券がもはや「過去の遺物」なんだということを実感しました。

西武鉄道 2009.9.9記念乗車券

西武鉄道では今年の9月9日、練馬区内12駅にて「2009.9.9記念乗車券」を2,999セット発売したところ、早朝に完売になってしまい、楽しみにしていたので再度発売して欲しいという要望に応え、11月に再発売されました。

HP: http://www.seibu-group.co.jp/railways/kouhou/news/2009/1022.2.pdf

今回の再発売では、前回の反省を教訓に事前申し込み制とし、申し込めば必ず購入できる方法が採られました。

各駅には3枚制ノンカーボンの申込書が備え付けられており、これに必要事項を記入して、代金を支払います。

すると、控片が渡され、あとは引渡しの指定日に控片を駅へ持参して記念乗車券と引き換えます。

では、記念乗車券の中身について詳しく御紹介いたしましょう。

これが記念乗車券の表紙です。

メーテルの描かれたスケッチブック風のデザインで、いかにも「描き下ろしイラスト」のイメージです。

裏表紙は車掌さんです。

何気なく、帽子の徽章には西武鉄道のマークが入っています。

また、券番が確認しやすいように、覗き窓がついています。

見開きページは鉄郎じゃなく、トチローでした。

「4面目」と言ったらよいのかわかりませんが、このページに硬券乗車券が6枚挟まっています。

図柄はメーテル・車掌さん・トチローの3種類で、2枚づつ同じものになっており、発駅・着駅共に、西武線の練馬区内の駅となっています。

では、券を1枚づつ御紹介していきましょう。

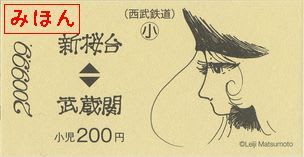

1枚目は、新桜台駅~武蔵関駅ゆきの小児券です。

2枚めは、豊島園駅~上石神井駅ゆきの小児券です。

3枚目は、桜台駅~大泉学園駅ゆきの大人券です。

4枚目は、江古田駅~練馬駅ゆきの大人券です。

5枚目は、中村橋駅~富士見台駅ゆきの大人券です。

6枚目は、練馬高野台駅~石神井公園駅ゆきの大人券です。

裏面には券番のほか、有効期限と自動改札は使用できない旨の注意書きが印刷されています。

では最後に、硬券をはずした4面目の写真の全容を御紹介いたしましょう。

999のイメージにラッピングされた電車2編成の写真が印刷されています。

国鉄四国総局 乗車券・急行券連綴券

国鉄時代の四国総局管内で発行されていた、乗車券・急行券の連綴券です。

四国の連綴券の様式は独特で、急行券部分について三角矢印が制定された以降も頑なに矢印が使用されており、これはJR四国になっても受け継がれています。

また、全国的に、連綴券は左側に乗車券・右側に急行券等という並びが一般的ですが、四国の連綴券だけは、通常左側についている乗車券が右側で、急行券等が左側にあるという独特な並びになっています。

これは、高松駅の改札口で急行券のみを回収する際、改札掛が旅客から預かった連綴券を二つに折って真ん中の点線から千切り、そのまま持ったままの右手で旅客に渡しやすいように工夫されたためであると先輩コレクター氏より聞いたことがありますが、その真偽のほどは不明です。

長野原から、太子・川原湯ゆき乗車券

吾妻線長野原駅発行の、太子・川原湯駅ゆき矢印式乗車券です。

長野原駅は平成3年12月に長野原草津口駅と改称され、同日、川原湯駅も川原湯温泉駅と改称されています。

反対側には、あまり馴染みのない、「太子」という駅名があります。太子駅は「おおし」駅と読みます。

もともと吾妻線は、群馬鉄山がら採掘される鉄鉱石の運搬を目的として、昭和20年1月に長野原線という貨物線として渋川駅~長野原駅間が開業し、同時に現在のJFEエンジニアリングの前身である日本鋼管群馬鉄山専用線が長野原駅~太子駅間が開業しました。

その後、同年8月には渋川駅~中之条駅間の旅客営業が開始され、11月には岩島駅、翌年4月には長野原駅までの旅客営業が開始されました。

その後、昭和27年10月には日本鋼管専用線が国鉄に移管され、昭和29年6月には太子駅までの旅客営業が開始されます。

しかし、昭和38年に群馬鉄山が閉山されると貨物列車の運行が廃止され、長野原駅~太子駅間は長野原線電化から除外されたまま、昭和45年11月に休止されてしまいます。

そして、昭和46年3月には長野原駅~大前駅間の開業と同時に吾妻線と改称され、同年5月、長野原駅~太子駅間は廃止されてしまいました。

この券が発行された昭和35年はまだ鉄山が操業されていたころで、まだ太子駅周辺は賑わっていたという話を聞いたことがあります。現在の太子駅は鉄鉱石積み出し用の施設の残る公園となっているようです。

今では近距離用の矢印式硬券乗車券が通常用として発売されることはありませんが、もし今でも発行されているとしたら、太子駅ではなく、羽根尾駅という表記になっていることでしょう。

穴水駅発行 急行連綴券

穴水駅発行の金沢駅ゆき乗車券・急行券連綴券です。

穴水駅はかつてJR(国鉄)七尾線の駅で、ここから七尾線輪島駅方面と能登線蛸島駅方面へと分かれる分岐駅でした。

しかし、昭和63年3月に穴水駅~蛸島駅間がのと鉄道に移管され、次いで平成3年9月には七尾駅~輪島駅間が移管されますが、平成13年4月には穴水駅~輪島駅間が廃止され、平成17年4月には穴水駅~蛸島駅間も廃止され、現在は穴水駅が終着駅となっています。

穴水駅は穴水町の中心地で、JR西日本の急行「能登路」号が運転されていました。

金沢駅までの需要はそこそこ多かったようで、連綴券が設備されていたものと思われます。

乗車区間が100km以内のため、乗車券は発売当日限り有効ですが、急行券については発売日共2日間有効となっており、真ん中の裏面に点線がついていて乗車券と急行券が切り離せるようになっているものの、一枚の券でありながら有効期間が異なった券となっています。

新横浜駅 JR東海発行のJR東日本用硬券乗車券

JR東海新横浜駅発行のJR東日本線120円区間ゆき硬券乗車券です。

新横浜駅は現在ではJR東海とJR東日本の共同管理駅となっていますが、民営化時から1990年代半ばころまではJR東海のみの管理駅となっていたため、JR東日本の乗車券ではあっても、JR東海のJRC地紋・JR東海発行であることを示す「□海」マークのついた乗車券が発行されました。

また、JR東日本の硬券は東京印刷場調製のものですが、これは名古屋印刷場調製のものとなっています。

硬券乗車券は多客時の臨時発売の時に発行されたもので、通常は自動券売機によるものしかなかったように記憶しています。

こちらが通常発売されている券売機で発券されたものです。

硬券同様、JR東海のJRC地紋・JR東海発行であることを示す「□海」マークがついています。

万葉線 特殊補充券

万葉線株式会社は、平成14年4月に高岡駅前~越ノ潟駅間を結んでいた加越能鉄道(高岡軌道線・新湊港線)の路線を引き継ぎ、路面電車初の第三セクター路線として開業した路線です。

(MLRV1000型電車)

(MLRV1000型電車)

電車は赤い2両連接の新型車である「アイトラム」と呼ばれるMLRV1000型電車が主力として走り、斬新なイメージを受けます。

乗車方法は後ろの車両から乗車して整理券を取り、前の車両にて運賃を支払って降車する方法が採られており、乗車券の類としては、回数券や定期券、一日乗車券といったものしかありません。

(特殊補充券)

(特殊補充券)

ところが、通常は使用されていないようですが、同社には特殊補充券が設備されています。

黄色い自社地紋の券で、現在でも富山地方鉄道で使用されているような、昭和40年代前半に国鉄で使用されていた特殊補充券のような様式です。

北陸鉄道 浅野川線用車内補充券

北陸鉄道浅野川線で使用されていた車内補充券です。

浅野川線は北鉄金沢駅~内灘駅間を結ぶ、全長6.8㎞の路線で、20~30分間隔で電車が運転されている生活路線です。

(浅野川線の電車)

(浅野川線の電車)

石川線同様、以前は車掌さんが乗務している電車でしたが、今はワンマン運転されています。

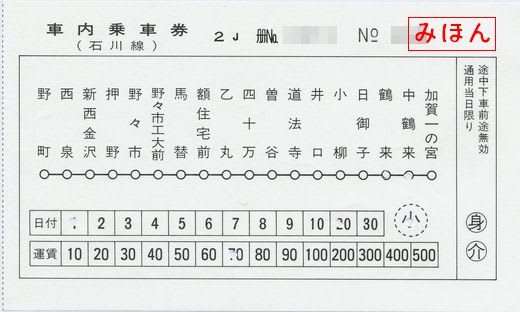

北陸鉄道 石川線用車内補充券

先日鶴来駅~加賀一の宮駅間が廃止されてしまった北陸鉄道石川線ですが、国が支援する緊急雇用対策により、列車内でのお年寄りや障害を持つ乗客の手助けや案内等をおこなう女性アテンダントさんが日中乗務しています。

アテンダントさんは車内補充券を持っており、無人駅からの乗客に対し、乗車券の発売も行っています。

これがアテンダントさんから購入した車内乗車券です。

北陸鉄道伝統(?)の白い無地紋のペラペラ券で、間違えて控片を渡されてしまったような券です。

乗車券のヘッダーには「(石川線)」と書かれており、かつての車掌さんが乗務していたころの車内補充券を彷彿させる様式です。

これまで合理化によりワンマン運転が基本となっていたため、再び補充券が容易に購入できるようになったのは、乗車券蒐集家の立場として嬉しい限りです。

ただ、無人駅から乗車したら整理券を取り、降車時は運賃箱に整理券と運賃を入れるという乗車方法が浸透しているせいか、平日の車内では、残念ながら、わざわざアテンダントさんから乗車券を購入する乗客は多くはないようです。

2枚目の券は、20年くらい前の金名線が廃止された後に乗車した際に購入したものです。

現行のものとレイアウトは違っていますが、雰囲気は良く似ています。

3枚目のものは、現在の石川線の他、金名線(加賀一の宮~白山下間)と能美線(鶴来駅~新寺井駅間)の廃止前のもので、当時は石川線・金名線・能美線の3路線をひっくるめて「石川総線」と呼ばれていた頃のものです。

金名線は利用客の減少によって昭和45年4月に日中の電車の運転が休止されたまま朝夕のみの運転となり、昭和58年10月に大日川橋梁の破損により大日川駅~白山下駅間が不通になる苦難を乗り越えましたが、昭和59年3月に復旧したものの、9ヶ月後の同年12月には全線休止状態となり、昭和62年4月、正式に廃止されてしまいました。

能美線も昭和45年4月、金名線同様に日中の電車の運転が休止され、昭和55年9月には廃止されてしまっています。

(元京王3000系の7700系)

(元京王3000系の7700系)

(元東急7000系の7000系)

(元東急7000系の7000系)

石川総線時代は雑多な旧型電車が走っていた石川線ですが、今や電車は元京王や東急を走っていたステンレスカー2車種に絞られています。

(旧型電車)

(旧型電車)

現在でも、鶴来駅構内にはこのような旧型電車が1両残されていますが、かつて日中の電車の運転が休止されていたような支線が存在したなんて思えないほど車両の近代化が図られています。

青函連絡船のオレンジカード ~その③

青函連絡船シリーズの最終回です。

● 石狩丸

(石狩丸)

(石狩丸)

石狩丸は昭和52年5月に就航した貨車運搬船で、青函航路では最も新しい船です。昭和57年3月に桧山丸ともに客貨船に改造されました。

終航後は香港・キプロス・ギリシアへ転売され、現存していない模様です。

● 空知丸

(空知丸)

(空知丸)

空知丸は石狩丸同様の貨車運搬船で、昭和51年4月に就航しました。

ただ、石狩丸や桧山丸とは違い、客貨船に改造されることなく貨車運搬船として運航され、青函航路廃止前日の昭和63年3月12日に終航しました。

終航後はギリシアの海運会社に売船され、客船として地中海航路で運航され、その後は韓国へ転売されているようです。

● 補助汽船(ふくうら丸)

(ふくうら丸)

(ふくうら丸)

補助汽船というのは青函連絡船内部での呼称のようで、一般的にはタグボートと言います。

今回のオレンジカードには補助汽船のカードはありませんでしたが、連絡船の運航上なくてはならない存在ですので、「補足」として御紹介いたします。

本船が桟橋に接岸・離岸するのを補助する補助汽船は、写真のように、本船を舳先で押して船体の向きを変える作業をしていました。

ふくうら丸は、函館ドックで建造された青函航路最後の補助汽船で、昭和53年6月に就航し、青森港で使用されました。

昭和53年5月には同型のひうら丸も就航し、こちらは函館港で使用されています。

御紹介の写真は、私が青函連絡船に乗船した際、青森港での接岸時に甲板から撮影したものですが、残念ながら、函館港で僚船であるひうら丸の撮影を失念し、写真がありません。

両船共に昭和63年3月13日の青函連絡船廃止当日まで使用された後売船され、ふくうら丸は苫小牧港で、ひうら丸は石狩新港および小樽港でタグボートとして使用されましたが、現存していないようです。

以上、3回に亘って青函連絡船の船を御紹介して参りました。

青函連絡船関連の「きっぷ」の蒐集をしていると、船内で発行された乗車券類の発行箇所名が本船名となっているため、目に留まる機会は多いと思います。

参考にしていただければ幸甚です。

| « 前ページ |