趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

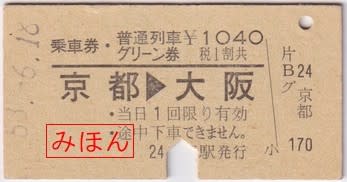

京都駅発行 大阪駅ゆき 普通乗車券・普通列車グリーン券 一葉券

いままで数回にわたって、東京印刷場で調整されておりました普通乗車券と普通列車(用)グリーン券の一葉券を御紹介いたしてまいりました。この様式は、普通列車のグリーン車の需要が多く、また運転されている列車の本数が格段に多いという東京近郊区間特有の事情によって登場したもので、東京印刷場で調製されたものが一般的に知られていました。

かつて、東京近郊区間同様、大阪近郊区間においても東海道本線で運転されている普通列車にグリーン車が連結されていた時期がありましたが、大阪近郊区間では東京近郊区間ほどグリーン車の需要は多くは無かったようで、殆どの場合、乗車券とグリーン券の2枚は別々に発券されていました。しかし、ごく希に普通乗車券・普通列車グリーン券の一葉券も存在していました。

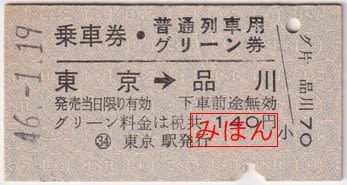

1978(昭和53)年6月に東海道本線の京都駅で発行された、大阪駅ゆきの普通乗車券・普通列車グリーン券の一葉券です。

若草色国鉄地紋のA型大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。

東京印刷場で調製された券を再掲いたします。印刷場が異なるため、雰囲気はかなり変わっていますが、基本的なレイアウトは東京印刷場のものと同一です。

京都駅の一葉券はかなり特殊なもののようで、管理人は他に、近郊近郊区間用の普通乗車券と普通列車グリーン券の一葉券は見たことがありません。

尤も、大阪近郊区間では平行する私鉄線である阪急電鉄・京阪電鉄・阪神電鉄などと競合して旅客を奪い合っているという地域的な事情が戦前からあり、私鉄各社が運賃だけで乗車できるデラックスな設備の速達列車を運転させているのに対し、国鉄の運賃にグリーン料金をプラスする普通列車のグリーン車はニーズと合致しているとは言えませんでした。

また、1974(昭和49)年の運賃改定によってグリーン料金の値上げと料金区分の簡素化、大人・小児料金が同一になったことにより普通列車のグリーン料金は割高になり、次第に大阪近郊区間の普通列車のグリーン車では空席が目立つようになったことから、1980(昭和55)年に新快速に転換クロスシートを備えた117系電車が登場したタイミングで廃止され、以後、大阪近郊区間の路線では、普通列車グリーン車を連結した定期列車は運転されていません。

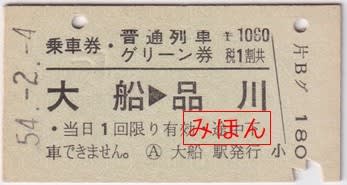

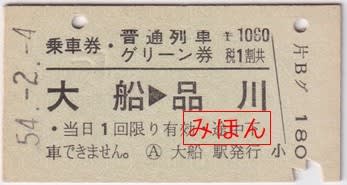

大船駅発行 品川駅ゆき 普通乗車券・普通列車グリーン券 一葉券

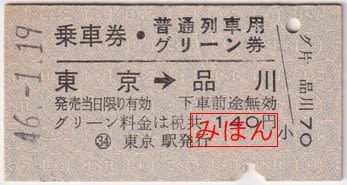

1979(昭和54)年2月に東海道本線の大船駅で発行された、品川駅ゆきの普通乗車券・普通列車グリーン券の一葉券です。

若草色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この様式は新幹線博多開業以降、料金券の区間については文字を大きくし、矢印(➡)から三角矢印(▶)を使用することになり、それに合わせた形で登場しています。

また、表題は「乗車券・普通列車グリーン券」という形になり、一葉券登場当初のレイアウトにもどりましたが、このときから「普通列車用グリーン券」から「普通列車グリーン券」に名称が変更され、さらに右側に少し余白を作り、余白部分に発売額の表記がなされることになりました。

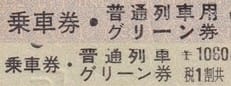

表題部分を比べてみました。上段が初代の表題で、下段が今回御紹介のものになります。初代の方が「乗車券」の文字が大きいですが、「普通列車」の文字は同じ大きさで、「グリーン券」の文字も大きさは同一ですが、字間が詰められています。

その他、乗車区間の表記については明らかに異なるところですが、「発売当日限り有効 下車前途無効」と表記されていた文言は「・当日1回限り有効 途中下車できません。」という表現に変更されています。

この様式は国鉄が民営化された以降もJR東日本の東京乗車券管理センター(旧・東京印刷場)に継承され、「ロ東」符号の追記や若草色JRE地紋への変更が行われましたが、基本的なレイアウトは硬券末期まで使用されています。

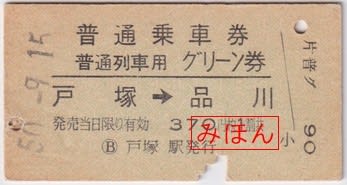

戸塚駅発行 品川駅ゆき 普通乗車券・普通列車用グリーン券 一葉券

1975(昭和50)年7月に、東海道本線戸塚駅で発行された、品川駅ゆきの普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券です。

若草色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この様式は1974(昭和49)年の料金改定の時に登場した様式で、いままで小児料金が大人料金の半額であった普通列車用グリーン料金が大人と小児が同額となり、かなり体系が変わっています。

様式としても従来のものとはかなり異なっており、いままでは「乗車券・普通列車用グリーン券」となっていたものが「普通乗車券 普通列車用 グリーン券」となり、発売額の左側に「グリーン料金は税共」の表記はなくなり、代わりに発売額の右側に「税1割共」という表記に変更されています。

また、小児断片の表記が再度変更され、いままで「片グ」と表記されていたところ、「片普グ」になっています。

もともとグリーン車は、1969(昭和44)年5月10日の運賃・料金改定で等級制が廃止されたことで、それまで1等車の2.2倍の料金(通行税10%含む)から料金上乗せ分を分離したのが始まりだったためか小児用料金が設定されていましたが、5年の調整期間が終了したという感じなのでしょうか、小児用料金が廃止されて大人・小児同額の一本に大きく変更されています。

そのため、今までは小児用としての発売額が大人用の運賃・料金のおよそ半額になっていましたが、大人・小児一本の料金(50kmまで:200円)が適用されたため、370円からグリーン料金の200円を差し引いた170円の運賃部分だけに小児運賃が適用されることになり、差額が90円しかないということになり、かなり割高な感じになってしまいました。

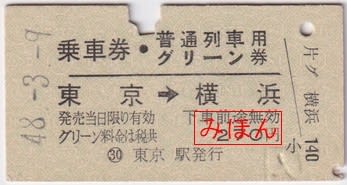

東京駅発行 横浜駅ゆき 普通乗車券・普通列車用グリーン券 一葉券

1973(昭和48)年3月に、東海道本線東京駅で発行された、横浜駅ゆきの普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券です。

若草色こくてつ地紋のA型券で、東京印刷場で調製されたものです。

御紹介の一葉券の様式は青地紋で登場していますが、1972(昭和47)年後半ごろから若草色の地紋変更されています。

前回御紹介いたしましたように、普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券はすでに1回様式が改訂されていますので、数年の間に3回目の改訂が行われたことになります。

いままでの青地紋の様式では、普通乗車券に普通列車用グリーン券を付加したような意味合いでしたが、意味合いは変わらないものの、若草色地紋になりますと、普通列車用グリーン券に普通乗車券を付加したような感じです。モノクラス化以前は1等車用の乗車券が若草色になっていましたので、そのようなイメージで若草色に変更されたのかも知れません。

再掲いたしますが、前回御紹介いたしました、一世代前の青地紋時代の券です。

小児断片の表記の「片グ」のままで、様式的には地紋が変更されただけのように見えますが、「グリーン料金は税共」の表記が、青地紋の時には通常の活字が組まれていましたが、若草色地紋の券になりますと、発売当日限り有効の文言とほぼ同じ幅の特活になっており、発売額との間に隙間ができて、視認性が向上したように思います。

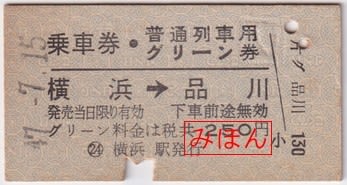

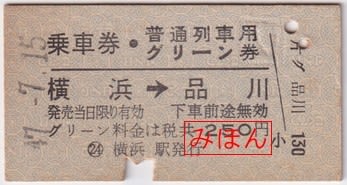

横浜駅発行 品川駅ゆき 普通乗車券・普通列車用グリーン券 一葉券

1972(昭和47)年7月に東海道本線横浜駅で発行された、品川駅ゆきの普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券です。

青色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

前回御紹介いたしました、東京駅から品川駅ゆきの普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券とあまり変わりませんが、小さなところに変化がありました。

再掲いたしますが、前回御紹介いたしました東京駅から品川駅ゆきの普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券です。区間の他はあまり差違が無いように見えますが、小児断片の表記に変化が出ています。

東京駅から品川駅ゆきの券は一葉券登場当初の様式になりますが、小児断片にあります券の呼称がクリーン車と片道乗車券という意味と思われますが、「グ片」と表記されておりました。

ところが、1972(昭和47)年頃になりますと、今回御紹介の券のように、「片グ」と言う表記に変更されています。

東京駅発行 品川駅ゆき普通乗車券・普通列車用グリーン券 一葉券

大型連休も終盤に差し掛かりました。拙ブログにご訪問いただいていらっしゃる方の中には、連休中はどこか遠くへ行かれた方もいらっしゃるかと思います。長距離の旅行のグリーン車は魅力ですね。

今回は、かつて東京印刷場管内の需要のある区間で発行されておりました、普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券を御紹介いたしたいと思います。

1971(昭和46)年1月に、東海道本線東京駅で発行された、品川駅までの普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券です。

青色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

普通列車のグリーン車は特急・急行のグリーン車と異なり、どの時期においてもグリーン車指定席とグリーン車自由席の料金は同一となっています。また、特急・急行のグリーン料金より普通列車グリーン料金の方が安いのは、国鉄時代の統一規格で、シートピッチの違いであり、特急・急行が1,160mmだったのに対し、普通列車は970mmしかなかったことに由来するようです。

普通列車のグリーン車を利用する際には普通乗車券の他に普通列車用のグリーン券が必要で、窓口で発券する際には普通乗車券と普通列車用グリーン券をそれぞれ1枚ずつ発券する必要がありました。

こうなりますと普通乗車券と普通列車用グリーン券の口座をそれぞれ設備しなければならないことと、いちいち2枚発券する手間が煩わしかったのでしょうか、1970(昭和45)年ごろから、それら2枚を1枚にまとめた一葉券の様式が登場しています。

記載されております券名の表記は「乗車券・普通列車用グリーン券」となっており、アンダーラインの下に乗車区間が明記されています。

そして、近距離でありますため、発売当日限り有効 下車前途無効になりますので、その旨が記載されています。

そして、当時のグリーン料金には通行税という税金が1割含まれておりましたため、「グリーン料金は税共」と表記され、その右側に運賃とグリーン料金の合算額(=発売額)が記載されています。

小児断片の部分については、クリーン券・片道乗車券を示すと思われる「グ片」という券の名称および、品川ゆきである旨を示す「品川」と、運賃料金140円から小児用の運賃料金である70円との差額が記載されています。

裏面です。券番の他、普通列車のグリーン車に乗車できることと、急行列車のグリーン車は利用できないことが明記されています。

普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券は画期的な様式ではありましたが、その後、何回かの様式改定が行われていましたが、IC乗車券が主流になった現在、このような発行形態は行われていないようです。

それにしても、東京駅から品川駅までの2駅(新橋・品川)の、営業キロがわずか6.8 km、所要時間7~8分という区間において、普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券が設備されるほどの需要があることに驚きです。

南鹿児島駅発行 西鹿児島・谷山ゆき 片道乗車券

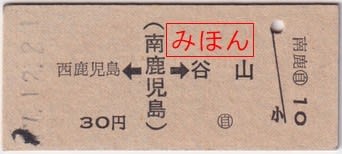

1972(昭和47)年12月に指宿枕崎線の南鹿児島駅で発行された西鹿児島(現・鹿児島中央)駅、谷山駅ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のB型矢印式大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものです。

御紹介の券は硬券ではありますが、日付印の文字を見ると普通のダッチングによるものではなく、硬券式の券売機で発売されています。小児断片の左横には「◯自」の符号があり、自動券売機用の券であったことが分かります。

着駅の「谷山」についてはゴシック体になっていますが、「西鹿児島」活字はポイントの小さな明朝体になっており、特活でなければスペース的に足らなかったところ無理矢理押し込んだ感があります。

裏面です。券番の他に「表面矢印の1駅ゆき」と「発売当日限り有効 下車前途無効」の文言があり、窓口売りの券との相違はありません。

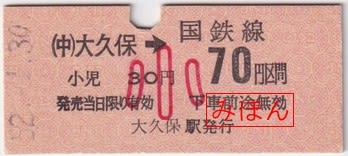

(中)大久保駅発行 70円区間ゆき片道乗車券

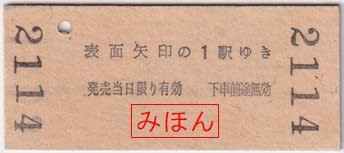

1977(昭和52)年1月に中央本線大久保駅で発行された、同駅から70(小児30)円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式小児専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券は当時、管理人が習い事で週1回ほど同駅まで通っていたのですが、通常は券売機で乗車券を購入していましたが、窓口でも硬券を発売していることを知って購入したものです。

大久保駅のように国鉄線に同名の駅が複数ある場合、発売する乗車券の頭に所属線名を示す文字が冠されており、同駅の場合は中央本線の「(中)」の文字が冠されていました。しかし、東京地区では近距離乗車券への所属線名符号は、有効区間内に同名の駅が存在しないことから省略されていることが多く、券売機券については「(中)」の文字は省略されていました。

再掲いたしますが、民間印刷券(旧新潟印刷場所管管内)では発行駅名にも所属線名を示す「(奥)」の文字が冠されていますが、中央本線の大久保駅の場合、発行駅名には所属線名を示す「(中)」の文字が冠されていませんでした。

(奥)大久保駅発行 200円区間ゆき 片道乗車券

1986(昭和61)年7月に奥羽本線大久保駅で発行された、同駅から200円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、国鉄末期に登場した民間印刷券になります。

民間印刷券はオフセット印刷方式が採られており、活版印刷で作成された券よりもスッキリとした感じを受けます。

奥羽本線の大久保駅は秋田県内の駅で、国鉄線には他に、中央本線と山陽本線にも同名の駅が存在するため、奥羽本線の駅であることを示す「(奥)」の文字が駅名の頭に冠されています。

尾久駅発行 120円区間ゆき片道乗車券

1984(昭和59)年3月に、東北本線尾久駅で発行された、同駅から120円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅はさほど混雑のある駅ではなく、券売機も設備されている駅ではありますが、窓口の券箱には120円区間ゆきの硬券が設備されており、特に発売制限があるわけでもなく、お願いすれば普通に出してもらうことができました。

恐らくは券売機故障時の非常用として設備されていたものと思われますが、東京都区内の駅で、近距離用の硬券を常時発売している珍しい駅でした。

この当時では池袋駅が日常的に硬券の近距離券を発売している駅としての例がありましたが、日常的に硬券を発売してはいないものの、お願いすれば発売してもらえた駅としては、同駅の他、原宿駅の本屋口が挙げられます。

| « 前ページ |