趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

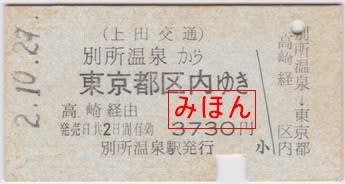

上田交通 別所温泉から東京都区内ゆき片道連絡乗車券

前回エントリーで上田交通別所温泉駅で発行された東京山手線内ゆきの片道連絡乗車券を御紹介いたしましたが、先日、同区間の平成になってからの新券と思われる券を先輩コレクター氏から頂いたので、そちらを御紹介致しましょう。

平成2年10月に別所温泉駅で発行された東京都区内ゆきの片道連絡乗車券です。

青色BJRてつどうじどうしゃ地紋のA型一般式大人・小児用券で、やはり日本交通印刷で調製されたものです。

前回エントリーの昭和61年に発行された同区間の券を比べてみましょう。経由欄が「熊谷経由」から「高崎経由」に変わっていて、着駅が東京山手線内から東京都区内に変わっています。

昭和61年当時は上田駅からは信越本線・高崎線・東北本線経由で東京山手線内へ向かいました。当日乗車したのはまだEF62型機関車が12系客車を牽引していた臨時急行列車だったと思います。当時の営業キロは別所温泉駅~上田駅間が11.6(12)km、上田駅~東京駅間が186.3(187)kmで合計197.9(199)kmになりますので、東京までの乗車券は東京山手線内ゆきとなり、有効期間2日間となります。

では平成2年になったらどうでしょう。

仮に北陸新幹線(開業当時は長野行新幹線)が開業していれば、信越本線から長野行新幹線にルートが変更となるため、営業キロは別所温泉駅~上田駅間が11.6(12)km、上田駅~東京駅間が189.2(190)kmで合計200.8(202)kmに変更となり、東京までの乗車券は東京都区内ゆきになるやに思われます。

しかし、この券が発行されたのは平成2年10月であり、長野行新幹線の高崎駅~長野駅間が開業するのは7年後の平成9年10月ですので、未来を予想したかなりの「フライング」です。それ以前に、旅客鉄道会社線区間が189.2kmしかないわけです。

ということは本来東京山手線内ゆきとするべきところを東京都区内ゆきとして調製してしまったことになり、この「ミス」のおかげで東京山手線内出口駅以遠の東京都区内各駅までの精算が不要となって「徳して」しまった旅客が少なからず居たものと思われます。

ちなみに、この券の着駅が東京都区内ゆきで正当であれば、営業キロが201km以上の運賃帯ということになりますので、有効期間は3日間となるのでは、とも思いますので、仮に長野行新幹線開業後のものとしても、結局はミス券になってしまう運命にあるものと思われます。

上田交通 別所温泉から東京山手線内ゆき片道連絡乗車券

2013年2月17日の拙ブログ「上田交通 国鉄連絡乗車券」において一度御紹介いたしております券ではございますが、面白いものを頂きましたので再度一部をエントリーさせていただきます。

昭和61年3月に別所温泉駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道連絡乗車券です。

青色TTDてつどう地紋のA型大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。「東京山手線内」の文字は特活を使用していませんで、発駅と同じポイントのゴシック体活字を組んで作成されています。当時、東京駅から半径200km以内の関東圏の私鉄では日本交通印刷に硬券の調製を依頼している事業者は同社の他に鹿島臨海鉄道くらいしかなく、しかも東京山手線内ゆきの硬券を納品していた事業者もこれら2社のみであり、敢えて特活を作成するよりも活字を組んでしまったほうがコスト的に安かったのでしょうか、2社とも特活を使用していない券となっていました。

上田駅接続となっておりますので一般的には経由欄は「上田経由」もしくは「上田・熊谷経由」等になると思われますが、この券の経由欄は「熊谷経由」となっており、接続駅の表記がありません。

当時の国鉄上田駅で発行されていた東京山手線内ゆき片道乗車券の経由が「熊谷経由」となっていましたので、それに合わせたのかも知れません。

では、今回はここまでにして、次回に持ち込むことと致しましょう。

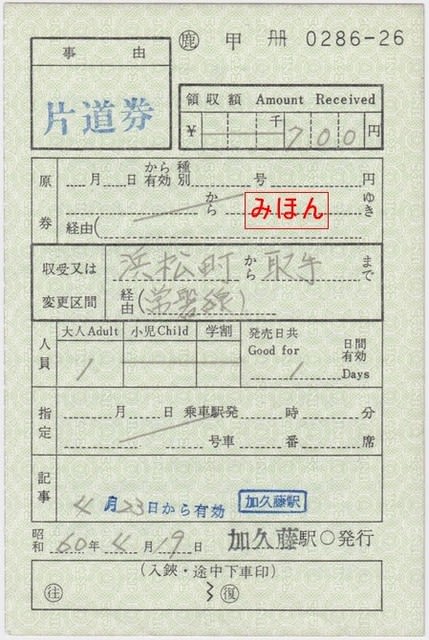

加久藤駅発行 浜松町から取手ゆき片道乗車券

新橋にあるチケットショップのジャンク箱の中を何気なく見ていたら見つけた1枚で、昭和60年4月に吉都線加久藤(現・えびの)駅で発行された、浜松町から取手ゆきの片道乗車券です。

若草色こくてつ地紋の特別補充券で、ノンカーボンタイプの様式です。

鹿児島鉄道管理局を示す「〇鹿」の符号のある九州で使用されていたタイプの特別補充券で、下の「(入鋏・途中下車印)」欄が四角く囲まれている、九州独自の仕様です。

先ほど申し上げました通り、この券はチケットショップで見つけたものですのでどのような経緯で発行されたものか分かりませんが、区間から想像するに、航空機で鹿児島空港から羽田空港に降りる予定の旅客が、モノレールで浜松町に出た後に取手までの国鉄線の乗車券として使用するために買い求めたものと推測されます。

入鋏がないことから、何らかの理由で使用されることなく終わってしまったのかも知れません。

加久藤駅は昭和61年に吉都線の信号設備が自動閉塞に切替えられた頃に無人化され、民営化されてJR九州に移管された後の平成2年にえびの駅に改称されています。

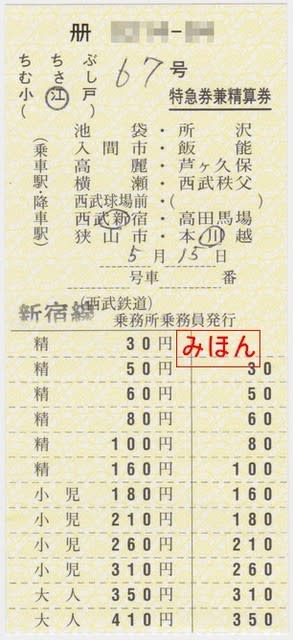

西武鉄道 特急券兼精算券

購入した年を失念してしまいましたが、券面の日付でわかることとして5月15日に購入した、西武鉄道新宿線乗務所乗務員発行の車内用特急券兼精算券です。

不確かですが、今から5年くらい前に購入したと思います。

黄色せいぶてつどう自社地紋の車急式券でとなっています。

「特急券兼精算券」という名称は少々珍しいですが、無札の旅客に発売するのであれば特急券ですが、特急券を持っている旅客で、乗り越しや区間変更などの取扱いをする場合には精算券となりますので、このような名称となったものと考えられます。

新宿線の他に池袋線系統でも使用できるようになっていますので、池袋から西武秩父までの最高額(当時は650円だったように記憶していますが・・・違っていたらスミマセン。)まで対応できる様式にはなっているものの、新宿線特急小江戸号の特急料金は410円が最高額になりますし、この券を購入した時点では池袋線系統では車発機が導入され、車急式券は使用されていなかったことから、この券で650円の最高額の特急券が発売される機会は殆どなさそうです。

同社では、本年(平成30年)3月10日にダイヤ改正を実施し、既に制度が導入されている「S-TRAIN」の他、「特急レッドアロー号」や新しく誕生した「拝島ライナー」でも、特急券および指定券を事前購入せずに乗車した場合は車内発券料金を追加徴収することとなっています。

東京急行電鉄 五反田駅発行 来駅記念入場券

平成17年3月に東京急行電鉄(現・東急電鉄)五反田駅で発行された、来駅記念入場券です。

白色無地紋のD型大人専用券となっています。調製印刷場は不明ですが、雰囲気から山口証券印刷あたりではないかと思いますが、確証はありません。

購入した時から券紙には無数のシミが発生しており、設備されてからかなり時間が経過していた可能性があります。

左側には池上線の前身である池上電気鉄道のモハ100型電車の写真があり、「ご当地」感はありませんが、取り敢えず五反田駅に所縁があると言えばあると言った内容です。

当時、東急では主要駅でこのようなD型の来駅記念入場券を発行していましたが、見つけていないだけかもしれませんが、最近はあまり見かけないような気がします。

もしかすると、この券が私が購入した一番最後の来駅記念入場券であるかも知れません。

千倉駅発行 東京電環ゆき 乗車券・急行券一葉券

乗車券・急行券一葉券の話題が続いておりますが、あと1回おつきあいください。

昭和45年12月に千倉駅で発売された、東京電環ゆきの乗車券・急行券一葉券です。青色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券は前回御紹介いたしました様式の一世代前の様式で、発着駅の表記が矢印「➡」式ではなく、一般式の様式となっています。

裏面です。

やはり、「発売日共2日間有効」の文言は表面にありますが、「東京電環内 下車前途無効」の文言は裏面になります。

当時はまだ、特別急行(特急)列車は「特別な急行列車」として庶民はなかなか利用できませんでしたが、普通急行列車であればかなり一般的で需要が多く、この様式は、当時の国鉄が出改札業務の合理化の意味で乗車券と普通急行券の2枚の切符を1枚にまとめた「普通乗車券・急行券」という一葉券を発売した初期のものであったと思われます。

銚子駅発行 東京電環ゆき 乗車券・急行券一葉券

昭和47年8月に銚子駅で発行された、東京電環(電環)ゆきの乗車券・急行券一葉券です。

青色こくてつ地紋のA型大人。小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

様式的には前回および前々回に御紹介いたしました乗車券・急行券一葉券と同じ様式ですが、この券はまだ「東京山手線内」ゆきではなく「東京電環」ゆきの時代のものです。

「東京電環」が「東京山手線内」に変わって電環という名称が無くなったのは昭和47年7月15日で赤羽線を正式に分離した時であったかと思いますが、この券が発行されたのはそれからちょうど1か月後の昭和47年8月15日です。

ということは、既に電環が「東京山手線内」に変わった後も、電環時代の券を引き続き発売していたことになろうかと思います。

木更津駅発行 東京山手線内ゆき 乗車券・急行券一葉券

東京山手線内ゆきの乗車券・急行券一葉券の話題ですが、もう少しおつきあいください。

昭和51年8月に木更津駅で発行された、東京山手線内ゆきの乗車券・急行券一葉券です。

青色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

様式としては前回御紹介いたしました銚子駅発行のものと同年代ですが、この券は乗車券部分が100kmに満たない中・近距離用となります。木更津駅から東京山手線内までの営業キロは着駅を東京駅とした区間で計算されますから74.3kmとなります。

当時、昭和55年4月の運賃改定までは東京駅から51km以上の区間については東京山手線内が適用されておりましたため、着駅は単駅ではなく、東京山手線内ゆきとなります。

しかし、営業キロ100kmまでの大都市近郊区間相互内での途中下車はできませんから、「発売当日限り有効 下車前途無効」ということになります。

裏面です。

「発売当日限り有効」の文言は表面に記載されておりますが、スペースの関係上なのでしょうか、「下車前途無効」の文言は裏面に印刷されています。

そして、「急行券は発売日共2日間有効」となっておりますため、何らかの事情で購入された翌日に使用することになったとしても急行券部分は使用できますが、乗車券は期限切れになってしまって使用できないことになります。

銚子駅発行 東京山手線内ゆき 乗車券・急行券一葉券

前回エントリーで常陸太田駅で発行された、東京山手線内ゆきの乗車券・急行券一葉券を御紹介いたしましたが、様式改定以前の券がございましたので御紹介いたします。

昭和51年10月に総武本線銚子駅で発行された、東京山手線内ゆきの乗車券・急行券一葉券です。

青色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、やはり東京印刷場で調製されたものです。

前回および前々回に御紹介いたしました券と比べますと、発着駅の活字フォントや三角矢印「▶」と矢印「➡」、急行券のキロ数の表記等、かなり様式が違っております。

裏面です。

新様式では表面に「1回限り/2日間有効」の文言がありましたが、こちらの旧様式では表面に「発売日共2日間有効」の表記があり、「2日間有効」については裏面に、「急行券は御乗車される普通急行列車に1回限り有効です。」と文章による表記となっています。

常陸太田駅発行 東京山手線内ゆき 乗車券・急行券一葉券

前回エントリーで白河駅で発行された、東京山手線内ゆきの乗車券・急行券一葉券を御紹介いたしました。様式としては同じですが、昭和52年1月に水郡線常陸太田駅で発行された東京山手線内ゆきの乗車券・急行券一葉券がございましたので御紹介致しましょう。

青色こくてつ地紋のA型大人・小児用券です。

常陸太田駅は水郡線の「本線」内の駅ではなく、途中上菅谷駅で分岐する通称「常陸太田支線」の終着駅です。

今では普通列車しか運転されておりませんが、この券が発行された昭和52年当時は、上野駅から平・磐城石川経由常陸太田ゆきの、下り「ときわ」8号と下り「奥久慈」2号という気動車急行が運転されており、この券はそれらの列車用として設備されていたものと思われます。

ところで、この券は前回御紹介いたしました券とくらべ、発着駅の活字が小さいフォントで構成されているので、イメージがかなり違います。

前回御紹介した券です。

発着駅の活字部分を比べてみますと、

このように違いますが、三角矢印(▶)だけは同じ大きさのものが使用されているようです。

| « 前ページ |