趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

京王電鉄 新宿駅乗換改札に於ける乗車券の発売終了 ~その1

平成25年8月にJRと京王電鉄の乗換改札口にあった精算機にて発行された、新宿から120円区間ゆきの金額式乗車券です。

精算機はJRの精算機ですが、精算機能の他に京王電鉄の乗車券を発券する機能のあるものが設置されていました。JR東日本が設置しているものと思われますが、券紙の交換などのメンテナンスは京王電鉄にて行われており、事実上京王電鉄への委託業務と思われます。

券は桃色JRE地紋の券紙が使用されており、JR地紋の京王電鉄乗車券として貴重な存在の券です。

当該精算機です。

「のりつぎ精算」と書かれており、精算機ではありますが、京王電鉄への乗継を前提とした精算機となっています。JR東日本では精算機は黄色の機械ですが、ここでは乗車券を発券する緑色となっており、市ヶ谷駅のJR側に設備されているものと同じ位置付けのものと思われます。

たまたま8月末の休暇の時に通りがかった時に気づいたのですが、「9月13日以降~」というお知らせが貼られているのに気付きました。

どうやら券売機の機種変更に伴い、乗継精算機能の無い通常の精算機に代替され、JR地紋の京王電鉄乗車券は終焉を迎える時が来たようです。

JR東海ツアーズ ぷらっとこだま乗車票 ~その3

前回エントリーでぷらっとこだま乗車票は通販で購入するとマルス端末のような体裁の旅行端末で発券されるということを御紹介いたしました。

これは店舗と通信販売部という部署に設置されている端末が異なることに起因するものと考えておりますが、ひとつ腑に落ちないことがあります。それは、「ぷらっとフリーク―ポン」というドリンク引換券です。

ぷらっとフリークーポンです。

これは、ぷらっとこだま商品に付属するドリンク引換券で、東海キヨスクなどの指定売店において500ml以下のソフトドリンクか350ml以下の缶ビール・酎ハイ等と引き換えのできるクーポンです。

私が不思議に思っているのは、このクーポンの発行箇所です。「D通信販売部」となっていますように、マルス風の乗車票と同じ通信販売部で発券されているのにそれぞれ様式が異なるのです。

これは前回エントリーの通販の乗車票と一緒に送られてきたものなのですが、乗車票がマルスタイプの券であるのに対し、フリークーポンはクーポン様式の券となっているのです。

店舗で購入した時は乗車票とクーポンが同じ券紙で発券されていましたので別段違和感を感じませんでしたが、通販の場合、なぜ乗車票とクーポンの券紙が異なるかということです。

素人目で見れば、フリークーポンもマルス様式で発券できると思いますし、乗車票と見分けがつきやすいようにするのであれば、フリークーポンを120mm券として発券すれば問題は解決されると思うのですが、この拘りが良く分かりません。

JR東海ツアーズ ぷらっとこだま乗車票 ~その2

前回エントリーでJR東海ツアーズ窓口で引き取ったクーポン様式の乗車票を御紹介いたしましたが、ネット通販で購入すると、様式の違う乗車票が送られてきます。

最近その事実を知りましたので、敢えてネット通販で購入してみました。

通販で購入した乗車票です。上段が普通車用で下段がグリーン車用です。肌色のJR TOKAI TOURS地紋の券で、85mmの磁気券となっています。裏面は真っ黒の無地の磁気面となっています。新幹線の自動改札対応となっており、使用した感じは全くの乗車券です。

地紋部分を拡大して見ました。画像では見づらいかも知れませんが、マルス券用の券紙と同様にコピーガードの透かしが入っています。ただし、こちらは「JR TOURS」となっています。

様式や字体は全くマルスのものと同一であり、一見するマルス端末を使用して特殊な券紙に印字したもののように見えます。印字は赤茶色っぽい文字色から、感熱式と思われます。JR東日本のびゅうプラザの旅行端末で発券される乗車票とよく似ています。

JR東海ツアーズの通信販売部という部署が東京の京橋にあるようで、どうやらこの部署の端末が店舗の端末と異なっていることで双方の様式が異なっているものと考えられます。

しかし、そう考えますと新たな疑問が湧きます。それについては次回エントリーさせていただきます。

JR東海ツアーズ ぷらっとこだま乗車票 ~その1

JR東海ツアーズはJR東海が7割・JTBが3割の株を保有するJR東海系列の旅行会社です。そのため、JR東海の駅構内に店舗を構えています。

同社では「ぷらっとこだまエコノミープラン」というこだま号の指定列車を利用した格安な旅行商品を発売しており、その効果が出ているのでしょう、東海道新幹線こだま号の指定席やグリーン車が満席でも、自由席はガラガラという事象が生じています。

これを私は勝手に「ぷらっと効果」と言っています。

JR東海の窓口で購入した、ぷらっとこだまの乗車票です。体裁は乗車券ではなく、色が薄くて大変見づらいですが、桃色および水色のJR TOKAI TOURS地紋のカードのようなクーポン券が使用されています。これは同社ホームページでも再三記載されているように乗車券ではなく、あくまでも旅行商品の乗車票であることに起因するのかと思われます。

裏面です。全くのクーポン券スタイルで、チケットぴあといったプレイガイドで渡されるようなものと良く似ています。

列車の変更や途中からの乗車や途中下車、自由席への変更等は一切できないという制約がありますが、東京~名古屋間の通常期で通常運賃より2,680円(約25%)、東京~新大阪間については3,750円(約27%)安くなるため、かなりの需要があります。

東京急行電鉄 武蔵小杉駅発行沼津ゆき連絡乗車券

昭和54年3月に東急東横線武蔵小杉駅で発行された、横浜接続国鉄沼津ゆきの一般式連絡乗車券です。

桃色PJRてつどう地紋のA型券で、山口証券印刷によって調製されたものと思われます。

発行駅名の前に「〇東」とあることから、東横線の駅改築に伴って廃止された中間改札が存在していた頃、東急と国鉄の双方の改札口から乗車できる構造となっていたことから、国鉄の窓口で購入した旅客が使用したものと推測されます。

「〇東」はかつて東京鉄道管理局(東鉄局)時代に使用されていたもので、東鉄局が南・北・西各局に分割された以降は一般的には使用されていませんが、なぜか東急の券だけは「〇東」表記がいつまでも残されていたように思います。(他にもあったらゴメンナサイ。)

昭和50年代前半ごろまでは首都圏の大手私鉄から国鉄への連絡運輸が広く行われており、需要のある区間については御紹介のような中距離の連絡乗車券も常備券として設備されていた例が多々ありましたが、昭和60年前後になりますと連絡運輸の縮小により、このような券にお目にかかることは殆ど無くなってしまいました。

現在、東京急行電鉄はJR東海との連絡運輸を行っていませんので、沼津方面への連絡乗車券は東海道本線の最遠が熱海駅までとなり、その先は伊東線方面のみとなりますので、沼津までの連絡乗車券を購入することはできなくなっています。

伊賀鉄道 伊賀上野駅発行券売機券

伊賀鉄道伊賀上野駅で発行されました券売機券です。

伊賀上野駅はJR関西本線と伊賀鉄道の共同使用駅となっていますが、JR西日本の管理駅となっており、伊賀鉄道の出札業務はJR西日本に業務委託されています。そのため、同駅での伊賀鉄道の乗車券はJRの券売機によって発券され、JR地紋の券となっています。

桃色JRW地紋の券売機券で、裏面には磁気のある券紙が使用されています。左上に「口西」の符号があり、JR西日本で発券したことが表示されています。

同社では有人駅に於いても自動改札は導入されておらず、自社の券売機券は磁気の無い券紙が使用されていますので、伊賀上野駅の券が唯一の磁気券となっています。

伊賀鉄道は大正5年に伊賀軌道として伊賀上野~上野市間が開業したことに始まる路線で、開業翌年に伊賀鉄道と社名が変更され、大正15年には再度伊賀電気鉄道に社名が変更されます。しかし、昭和4年には大阪電気軌道と合併して伊賀線となり、参宮急行電鉄が大阪電気軌道から路線を賃借しての営業形態となります。その後、昭和16年には参宮急行電鉄が大阪電気軌道と合併して関西急行鉄道となり、昭和19年には近畿日本鉄道(近鉄)伊賀線に社名変更となります。

このように幾重にも改称や合併を繰り返して運転されていた伊賀線でしたが、平成19年に近鉄傘下の伊賀鉄道に継承されて現在に至り、開業間もない頃に名乗っていたのと同じ「伊賀鉄道」が誕生することになったことになります。

遠州鉄道 車内補充券

平成23年9月に購入した、遠州鉄道の車内補充券です。

黄色遠州鉄道自社地紋の図補となっています。

発行の際にはパンチで穴を開ける方法が採られています。右から発行日・金額・乗車区間の順になっていますが、なぜか発行日についてはパンチを入れず、金額および発駅のみに入鋏します。

購入した際に車掌氏に聞くのを失念しましたが、右上にある「割」「IC」「運賃」という欄は、恐らく「割」は割引運賃の場合に、「IC」は原券がICカードの場合に入鋏するものと思われ、「運賃」の部分には原券控除額を記入するのではないかと勝手に考えています。

地方私鉄の車内補充券において、「IC」の記載があるものは他に例がないかも知れません。

同線は路線延長17.8km、駅数18、全線単線の小じんまりとした路線ですが、早朝深夜を除いて12分間隔での列車運行を実現し、自動改札機は無いものの、無人駅を含む各駅に自動券売機が設置されているほか、同社オリジナルのIC乗車券である「ナイスパス」を導入するなど、比較的近代化が行われている路線です。

その反面、列車はワンマン化されておらず、全列車に車掌が乗務し、車内補充券も健在なのが面白いところです。

おかげさまで8年目に突入です。

ちょうど7年前の平成18(2006)年9月15日、あまりPCスキルのない私が試行錯誤を重ねてブログを立ち上げました。それから7年が経過し、今回のエントリーが1,061番目となります。

7年間の間にいろいろな記事や出来事がありました。だいたい隔日の更新ペースを維持し、これまで何とか運営をして参りましたが、自分のことながら、良くもこれだけ継続できたものだと自画自賛しております。これは偏に、御訪問者様がいらっしゃるからこそと思っております。

開設当初、拙ブログには1日あたり3~40名様のアクセス(御訪問)しかありませんでしたが、今では連日のように1,300名ほどの方にアクセスをいただき、本当に感謝しています。そして、この7年間の間に、開設当初にはまだ数えるほどしかなかったきっぷ系のブログが今やかなりの数になっており、同じような趣味を持たれている人口の多さに驚かされる次第です。

私はさほどの知識もないですから、拙ブログは専門的な難しい内容ではありませんので、決してすべての皆様に満足行くものではないかと思いますが、僭越ながら本日より8年目に突入いたします。

今後とも拙ブログを御贔屓の程、よろしくお願いいたします。

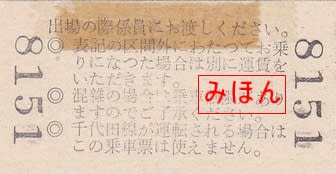

さて、1回目エントリーでは綾瀬駅の硬券入場券を御紹介していたようですが、前回まで、同駅を境に存在した東日本会社線乗車票について御紹介いたしましたので、「初心に帰り(?)」綾瀬関連である、国鉄時代の乗車票を御紹介いたしましょう。

見本券ですが、我孫子駅発行分の国鉄時代の乗車票です。A型無地紋の東京印刷場で調製されたものです。

JRのものと様式は同一であり、この様式が国鉄時代から継承されていることが分かります。また、昭和47年に発行された見本帳にあることから、同区間が複々線化された昭和46年当時より存在したものと考えられます。

JRになってからのものと比べますと、「国鉄線」の部分が「東日本会社線」に差し替えられ、「乗車票」の文字が明朝体になったこと以外、ほぼ原型を留めています。

「国鉄線乗車票」部分を変えるために元のスペースに活字を組み入れようとした際、ちょうど「東日本会社線」の特活が利用できそうだったので使ってみたら、乗車票の文字がゴシック体でバランスが取れず、「これでいいや」的に明朝体に差し替えたようなノリで改版されたような雰囲気です。

注目すべきは裏面です。

(国鉄時代のもの)

(国鉄時代のもの)

JR化以後のものでは一番下の行に「この乗車券」と記載されていましたが、国鉄時代のものは「この乗車票」と記載されています。参考までに、JRのものも再度掲載します。

(JRになってからのもの)

(JRになってからのもの)

国鉄時代には、これはあくまでも乗車票であって乗車券ではないから、規則の厳しい国鉄という組織において、乗客に対して分かり難かろうと乗車券とすることが許されなかったのかもしれません。

もしくは、それは考え過ぎであり、JRになってからのものを作成するとき、「乗車票」とするところを単に「乗車券」としてしまっただけのミス券だったのかもしれません。

今後も拙ブログをよろしくお願いいたします。

管理人: isaburou_shinpei

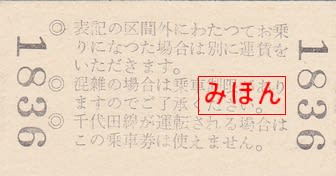

JR東日本 東日本会社線乗車票 ~その2

前回のエントリーで東日本会社線乗車票を御紹介いたしましたが、どう見ても「東日本会社線」部分の活字が、同社の金額式硬券のものと同一のものと思われる字体でしたので検証してみました。

前回エントリーした乗車票です。左上にある「東日本会社線」の部分がそうです。「乗車票」の文字に対して明らかに字体が細くバランス的にはいただけません。

こちらが同社の金額式硬券乗車券です。何となく、右上にある「東日本会社線」の特活が、乗車票のものと同一のように感じられます。

では、両者を上下に並べてみましょう。

上が金額式券のもので、下が乗車票のものです。大きさといい字体といい、ほぼ一致します。

恐らく、同じ活字が用いられているのでしょう。

以上、大変くだらない推測でした…

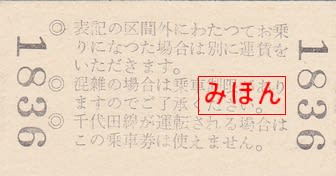

JR東日本 東日本会社線乗車票

発行された時期が特定できませんが、北柏駅で発行された東日本会社線乗車票です。

A型無地紋の硬券で、東京印刷場にて調製されたものです。

この乗車票は東京メトロ千代田線が不通時、北千住~西日暮里間の定期券利用客をJR常磐線の北千住~日暮里間を迂回乗車する必要があるときに交付される乗車票で、綾瀬~日暮里間が乗車できるようになっています。

東京メトロ千代田線と相互乗り入れを行っているJR東日本常磐緩行線は、北千住~綾瀬間において運賃計算面で特殊な取扱いとなっています。

これは昭和46年4月20日に帝都高速度交通営団(=営団。現・東京メトロ)千代田線の当該区間が開業した際、常磐線における複々線化が完成したことで快速線と緩行線とが分離されましたが、当時、営団が綾瀬に車両基地を確保することと国鉄の建設費抑制の利害が一致したため、この区間を国鉄から営団へと移管されたことが発端となっています。快速線が綾瀬駅を通過してしまったことからが運賃計算や運行上など問題となっていますが、綾瀬駅に快速線ホームの敷地が確保できなかった事情により、このような状態が続けられています。

裏面の注意書きです。

少々印刷が薄めで見づらいですが、迂回(振替)乗車の際に発行される前提であるためか、混雑時には乗車制限がある旨が予め記載されています。また、千代田線が運転されれば迂回乗車の必要がなくなるため、この券は使用できない旨も記載されています。

面白いことに、一番下の行に「この乗車券」という記載があります。この券は「乗車票」であり、本来は「乗車券」ではないのですが、これは単なる記述ミスなのでしょうか?それとも、一般の利用客が分かりやすいよう、敢えて「乗車券」と記載されているのでしょうか?

| « 前ページ |