趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

印字のずれた券売機券

菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」11月24日エントリーの「京王帝都電鉄 国領駅券売機券」にて印版のずれた券売機券が紹介されておりますが、当方も同じようにずれちゃった券を所持しておりましたので御紹介いたします。

これは昭和51年に営団地下鉄の中野坂上駅で発行された券です。

小学生の頃、学校帰りにしょっちゅう寄り道しに来る「きっぷ集め小僧」のため、営団地下鉄某駅の改札掛の駅員氏が、いろいろな面白い券をとっておいてくれた中の1枚です。

菅沼天虎様のものとは反対に、上にずれてしまっており、ヘッドの「(帝都高速度交通営団)」の文字が消えてしまっていますが、注意書きは残っています。

やはり、日付と券番は別に印字される関係で、こちらの方はきちんと印字されています。

実際に電車に乗る時、何気なくきっぷを購入してこのような券や、ゾロ目番号や0001なんてものが券売機から吐き出されてしまうと、手元に残したいが為にもう1枚購入してしまう癖があります。「もったいない」と思いつつもそうしてしまうのは、きっぷに魅せられた「ばか者の証」でしょう…

この記事は菅沼天虎様の「菅沼天虎の紙屑談義」11月24日エントリーの「京王帝都電鉄 国領駅券売機券」にトラックバックさせていただきました。

大阪万博期間中の国鉄長距離券

日本万国博覧会(大阪万博)は昭和45(1970)年3月14日から9月13日までの183日間、大阪府吹田市の大阪千里丘陵で、アジア初の国際博覧会として開催されました。

当時まだ幼稚園児であった私は、大阪万博はそれは大きな出来事として記憶しています。

大阪万博期間中、東海道新幹線は万博輸送で輸送人員が増加し、特に東京駅や大阪駅などのターミナル駅の混雑は相当なものでした。

そのため国鉄では、東京着の長距離乗車券の地紋を通常の青色から若草色の特殊な地紋にし、改札掛員の業務を簡素化する方法を採用しました。

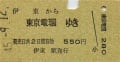

これは万博最終日の1日前に伊東駅で発行された、東京電環(現在の東京山手線内)ゆき乗車券です。若草色地紋の乗車券は、昭和44(1969)年5月10日にモノクラス制が開始されて以来の登場となります。

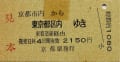

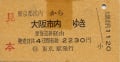

次に御紹介いたします2枚の券は、東京印刷場で作成された、大阪万博用の特殊地紋の見本券です。

1枚目のものは京都市内から東京都区内ゆきの乗車券で、東京山手線内着と同じ若草色の地紋になっています。

しかし、あくまでも見本券として作製されたものであるため、東京印刷場製であるにも拘らず、京都駅発行となった「ありえない」券となっています。

2枚目のものは東京都区内から大阪市内ゆきの見本券で、こちらは黄褐色地紋の券となっています。

おそらく、黄褐色地紋の乗車券は、国鉄の乗車券史上で最初で最後のものではないかと思われます。

こどもイコカ

JR西日本のICカードICOKA(イコカ)には「こどもイコカ」という記名式のこども専用カードが存在します。

こどもイコカのカードは大人用のものとはデザインが異なり、ICOKAのキャラクターであるカモノハシのイコ太が描かれています。

また、購入時に「こどもICOCA がいどぶっく」という冊子がついており、こどもにもわかりやすいようにカードの使用方法が説明されています。

当初、JR東日本の「Suica(スイカ)」にはこども専用カードは存在しませんでしたが、本年3月の「PASMO(パスモ)」との相互利用が開始された時にこども用カードが発売されています。

Suicaの場合、ICOCAのようなこども専用カードは存在せず、あくまでも記名式カードに「こども用」である情報を入れるだけのもののようです。

上信電鉄の団体乗車券

前回拙ブログ11月14日エントリーの「JR東日本の団体乗車券」に引き続き、今度は手許にありました上信電鉄の団体乗車券を御紹介いたします。

行程欄の行数が異なるなどしていますが、大まかなレイアウトはJRのものと殆ど変わりません。

ただ、一つだけ表現が大きく違っている箇所があります。

それは人員種別の欄において、JRの券では「旅行業者(業者)」という表現が用いられていますが、上信電鉄の券では「あつ旋人(あつ)」という表現となっている点です。

それにしても、「斡旋(あっせん)」とはいささか時代を感じさせる表現ですね。

JR東日本の団体乗車券

廃札券ですが、JR東日本の団体乗車券です。

一番下に穴あけパンチで穴が開けられていますが、無効印などは無く、比較的綺麗な状態で残っています。

JRグループは「8名以上の団体」ということになっているようですが、事前の申し込みが必要ですから、簡単に窓口で購入しようというわけにはいかないようです。

他の民鉄においても「15名以上」や「25名以上」という人数の下限があり、実乗しないで購入するにはいささかハードルが高いものになっているようです。また、会社によっては今や機械発券になっているところもあるようです。

「団体乗車券」という表題の通り、あくまでも乗車券ですが、急行料金や指定席・寝台料金なども一枚の券に纏めることができ、さながら「料金併用券」のような券です。

青函連絡船旅客名簿

拙ブログ前回エントリーの「青函連絡船の出札補充券」の記事のコメントに、(4-タ)さまより、

>最も、船というのは乗船人員のチェックを確実にしなければならない性質上、…

というコメントを戴きましたので、今回はこれに関連しての記事にしました。

当時、上野方面からの列車が青森に近づくころや札幌方面からの列車が函館に近づくころ、車掌さんが青函連絡船に乗継ぐ乗客に「青函連絡船旅客名簿」なる用紙を配っていました。

これを受け取った乗客は住所・氏名・年齢・性別を記入し、乗船口の回収箱に投函してから乗船しました。

これは、乗船人員のチェックをするのが目的ですが、1,200名弱の乗員・乗客の命が奪われた洞爺丸事故のような万一の時に乗船していた旅客の身元を明らかにするためのものであり、臆病者の私は「沈没したらどうしよう…」と複雑な気持ちになって箱へ投函したものです。

一般用は普通列車および快速列車の車内で配布されるものと、乗継客でない旅客のために乗船口に置かれているものがありました。

普通の上質紙に「リソグラフ」のようなもので印刷して裁断したもので、写真のもののように曲がっていたり、下がちょん切れていたりと、あまり体裁の良いものではありませんでした。

特別列車用は右上に「○特」の表記がありました。これは、乗船前の乗継列車が特急・急行などの優等列車の車内で配布されるもので、乗船口には置かれていませんでした。

この名簿を持っている旅客には優先乗船権があり、普通船室は全席自由席であったため、一般の旅客名簿を持っている乗客より先に乗船することができました。

この用紙も上質紙で一般用と大きさはほぼ同じですが、なぜか印刷場できちんと印刷されていました。

みどり色のグリーン船室用はグリーン船室に乗船する旅客用で、乗継列車車内や乗船口など、すべての場所で配布されていました。

これらの旅客名簿は乗船口で回収された後、毎航海ごとに乗船人員を集計する資料(といっても枚数を勘定するだけ)とされたようです。

青函連絡船の出札補充券

かつて青函連絡船が就航していた頃、函館から東京まで帰京する際、船内の出札口で発行された乗車券を購入したく、わざわざ函館駅の入場券で入場して購入した、羊蹄丸発行の出札補充券による片道乗車券です。

函館から青函航路を経由し、東北本線をひたすら東京都区内まで上るごくありふれた乗車経路ではありますが、船内で東京まで購入する乗客はあまり居ないらしく、期待していた硬券の常備券は設備されていませんでした。

この券はJR化後の昭和62年10月の発行の所謂「過渡期」券で、JR北海道を示す□北の表記はあるものの、国鉄地紋になっています。

当時、JR東日本の出札補充券はカーボンを挟む様式でありましたが、JR北海道の券はノンカーボン紙が使用されています。確か、第一種の車内補充券も、JR東日本がカーボンを挟む様式だったのに対し、JR北海道はノンカーボンだったような気がします。

この手のものは最初は良いのですが、時間が経ってくると化学変化を起こし、文字が見づらくなってきてしまい、あまり保存に適していません。

因みに、これはJR西日本のある第三セクター路線との接続駅で発行していただいた現行の出札補充券です。

事由欄に3と4が追加されたり往復の内訳欄が追加されたりして、なんとなく窮屈なレイアウトになってしまっています。

羊蹄丸は今も東京・台場の船の科学館に係留されてその姿を見ることができます。

そういえば、今月14日には南極観測船「しらせ」が最後の南極航海へ旅立ちます。羊蹄丸の横には先代の南極観測船である「宗谷」が係留されていますが、「しらせ」もどこかに安住の地を見つけることができるのでしょうか?

国鉄印発入場券の微妙な違い

拙ブログ10月25日エントリーの「荒川沖から130円区間」において印発機発行の金額式乗車券を御紹介したところ、水浜軌道様より、「当該券には金額の上に国鉄線の表記がないが、あるものも存在する」というコメントを戴きました。

確かに、吉祥寺駅で発券していただいたものを所持しておりますが、それには国鉄線の表記があります。

恐らく、印発機券の券面も硬券同様、基本的な形が制定されていると思われますが、どうやら、その入力した時期などにより、若干の差異があるようです。

これは昭和60年12月に中央線の荻窪駅で発行された印発入場券です。

上から券番・普通入場券の文字・駅名・発売当日1回限り有効・金額・旅客車内に立ち入ることはできません。・発行日・発行箇所というレイアウトになっており、ごく普通なものだと思います。

ところが、同じ時期に発売された他駅の印発入場券で、券面の表示が微妙に違っているものがありました。

これは同時期の昭和60年7月に東海道本線横浜駅で発行されたものです。

基本形は変わりませんが、注意書きの表現が微妙に違います。

荻窪駅のものが発売当日1回限り有効となっているのに対し、横浜駅のものは当日1回限り有効となっており、発売の文字がありません。

また、荻窪駅のものが旅客車内に立ち入ることはできません。となっているのに対し、横浜駅のものは車内に入ることはできませんと、いずれも省略気味の表現になり、最後の「。」さえありません。

次に挙げますのは、同じ昭和60年7月に根岸線桜木町駅で発行された印発入場券です。

今度は当日限り有効となり、1回の文字までが省略されてしまっています。

また、その下の文言は横浜駅のものと同じですが、車内に入る事はできませんと漢字表記になっています。

これらは最近になって気づいたのですが、当時気づいていれば、まだまだもっと変わったものを探し出せたかもしてません。

茨城交通の東京山手線内ゆき補充券

拙ブログ10月30日エントリーの「茨城交通の東京山手線内ゆき常備券」にて、茨城交通那珂湊駅で、かつて設備されていた常備券を御紹介いたしましたが、水浜軌道様より、その券は現在に至るまで欠札のままであるとのコメントをいただきました。

本年の1月に訪問した際には既に欠札状態となっており、11月に至るまでの長期に亘って補充しないということは、水浜軌道様のコメントにありますように欠札のまま来春の別会社化を迎えてしまうように思えます。

これは、本年1月に訪問した際、「もしかすると有効期間が修正された新券が出ているかもしれない」という期待(?)を胸に東京山手線内までの乗車券を求めたところ、欠札であることを告げられました。どうやら、その他北小金ゆきなどの途中駅までの常備券は残っているものの、一番売れる(?)東京山手線内ゆきだけが欠札していたようです。

駅員氏によれば、東京山手線内ゆきは券売機にて対応しているので欠札していて特に困ることはなく、むしろ、自動改札対応のことを考えれば、その方が旅客の側からしても便利なわけであり、あえて補充はしない方向であると教えていただきました。

「そうですか…」と残念そうに言ったところ、駅員氏は「券売機の券は字がすぐ消えちゃうから、補充券でお作りしましょうか?」と言ってくださり、作っていただいたのがこの券です。

JPR地紋の比較的一般的な補片(補充片道乗車券)です。

裏面を見ますと比較的新しい券であることがわかりますが、JRとの連絡運輸区間を勝田駅接続の東京(都区内)および松戸~日立間と縮小している現在、裏面にあるJR全線対応の一般的な注意書きは、ちょっと大げさな感じがします。