趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

新幹線経由

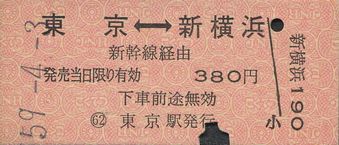

これは、東京駅発行の新横浜ゆきの新幹線経由の乗車券です。

確か地下中央口のみどりの窓口に設備されていた口座であったと記憶しています。たまたま券箱を覗き込んだら見つけたもので、東京駅で通常発売されている硬券口座としては比較的安価で購入し易いものでした。

これは、新幹線に乗るときは「きっぷは窓口で買う」という時代、東京駅から新横浜駅までの新幹線利用客へ新幹線特定特急券と抱き合わせで発売するために設備されていたものと思われます。

国鉄の会計において新幹線は在来線とは別会計になっており、在来線と並走している新幹線は同じ駅間であっても在来線とは別線として運賃計算されます。

なんとなく意外ですが、当時の運賃(昭和57年4月20日改定)において、東京~新横浜間を在来線を乗り継いで行くと33.1km440円に対して、新幹線を利用する場合28.8km380円と60円安くなっていました。

現在でもこの現象は継続しており、在来線利用だと540円に対し、新幹線利用だと480円と60円安くなっています。

営団地下鉄乗車券における国鉄窓口発売券の記号表示

菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」4月13日エントリーの「夕張鉄道 国鉄窓口発売券の記号表示」および4月14日エントリーの「三菱鉱業美唄鉄道 国鉄窓口発売券の記号表示」に関連し、同じような「○囲み」の記号表示が営団地下鉄の乗車券でも見られることがわかりましたので御紹介いたします。

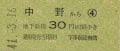

こちらは営団地下鉄(現・東京メトロ)東西線中野駅発行の最短区間の乗車券です。東西線の中野駅は国鉄(現・JR東日本)中央線の構内にあり、開業時より出札業務および改札業務については国鉄に委託されています。

御紹介の券は、昭和41年3月16日の高田馬場~中野間が開通した初日に国鉄中野駅で買い求めたものです。

表面を見ますと、「中野から」の右側に「④」という記号が表示されています。一瞬循環番号のように思えますが、開通初日に循環番号が4回転回ったというのは少々考えにくいものがあります。

裏面を見てみますと、活字は同じフォントのものが使用されていますが、「中野駅発行」の左側に「①」という数字が印刷されています。こちらの方が循環番号であると考えた方がよろしいかと思います。

では、同時代の営団地下鉄乗車券を見てみましょう。こちらは活字が違いますが様式は同じもので、昭和39年に丸ノ内線荻窪駅で発行されたものです。

表面には○囲みの数字は無く、裏面の発行駅名の左側に「④」という循環番号と思われるものがあります。

次に、「通用発売当日限り」から「発売当日限り有効」と表記の変わった昭和44年以降の券を見てみましょう。

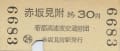

これは昭和45年に銀座線および丸ノ内線の赤坂見附駅で発行された乗車券です。

表面にはやはり○囲みの数字は無く、裏面の裏面の発行駅名の左側に「○24」という循環番号と思われるものがあります。

以上のことからしても中野駅発行の表面に記載の「④」の数字は東京鉄道管理局関東支社を示す④の記号表示であることが推測されます。

関東支社管轄下の東京鉄道管理局は輸送量急増に対応するために、東西線中野駅開通3年後の昭和44年3月1日、東京北、東京南、東京西の3局(東京3局)に分割され、東京西鉄道管理局を示す「○西」の記号表示をしなくてはならなくなります。

そのため、営団地下鉄の「○囲み」記号表示の券はわずか3年間のみの発行ということになります。

この記事は、菅沼天虎様の「菅沼天虎の紙屑談義」4月13日エントリーの「夕張鉄道 国鉄窓口発売券の記号表示」および4月14日エントリーの「三菱鉱業美唄鉄道 国鉄窓口発売券の記号表示」にトラックバックさせていただきました。

菅沼天虎様より、④の記号は東京鉄道管理局ではなく、関東支社を表している旨のコメントを戴きました。訂正させていただきます。

関東支社の管轄下には東京鉄道管理局・千葉鉄道管理局・水戸鉄道管理局・高崎鉄道管理局(昭和34年までは新潟鉄道管理局も)が該当しましたが、東鉄局3局分割後の昭和45年8月15日に支社制度が廃止され、管理局制に戻されています。

路線バス振替乗車票

今月5日の土曜日、JR中央線の電車は信号トラブルにより半日以上の運休が発生し、ダイヤが終日乱れました。

このような時には振替輸送が実施されますが、振替輸送の範囲は振替乗車そのものが連絡運輸の一部として定められている関係で、振替輸送の起点駅にバス路線など代用可能な交通機関があっても、その事業者との間に連絡運輸の契約がない場合、振替輸送の対象とはならないようです。そのため、振替乗車票では連絡運輸契約のある他社局路線への振替に限られ、連絡運輸契約の無い路線バスは対象外となります。

しかし、振替輸送対象路線との接続の無い駅の場合、混乱を避けるために路線バスへの振替輸送が実施されることがあり、そのような旅客に対しては「路線バス振替乗車票」が配布されます。

これは三鷹駅で配布されたもので、北口からの関東バスと西武バス、南口からの小田急バスと京王バスにそれぞれ振替輸送が行われました。

用紙はA型券よりも大きなもので、どこにも券番はなく、市販のメモ用紙のように糊付けされて束になっています。

他駅で発行されたものも見たことがありますが、発行駅名は補充式で、常備券は未見です。また、いちばん下にはパンチで発行日に印を付けるようになっていますが、パンチが廃止された現在では省略されているようです。

このようなものは国鉄時代から存在していましたが、振替乗車票が硬券の時代には赤字印刷の「連絡乗車票」として配布されていました。

これは宇都宮駅で発行された連絡乗車票です。裏面を見ると「◎この票は、降車の際にお渡しください。」とあり、バスを降りる時(都市部の均一区間では乗車する時ですが…)に運転手さんに渡すことを前提とした注意書きが印刷されています。

この券の表題はあくまでも「連絡乗車票」であり、「振替輸送」という言葉はどこにも書かれていません。その理由は旅客営業規則の定めに拠るもののようです。

JR(国鉄)では、JR(国鉄)線の不通区間を他のJR(国鉄)線を使って迂回する扱いを旅客営業規則第7章 「乗車変更等の取扱い」の中で「他経路乗車船」として定めています。

一方、他社局との連絡運輸の取扱いを定めた「旅客連絡運輸規則」ではこの定めを準用しており、これが振替乗車の根拠となっているようです。

「振替輸送」とは連絡運輸の実際の取扱いについて規定する「旅客連絡運輸取扱細則」の中で「連絡会社線に関係する他経路乗車船の取扱い方法」として「振替乗車票を発行して…」と明記され、取扱い範囲を事前に協議して定めることや、振替乗車票の様式・発行方法などの扱いについて定められているようです。

この取扱細則に拠りますと、路線バスへの振替(迂回)乗車は振替乗車として定められているものではなく、むしろ「代行輸送」の部類に当たるようであり、敢えて「振替乗車票」という言葉が使用されていないものと思われます。

しかし、JRとなってから、「連絡乗車票」では旅客に対してあまりに不案内であるためか、敢えて「路線バス振替乗車票」という名前が付けらています。

新潟交通電車線から東京都区内ゆき

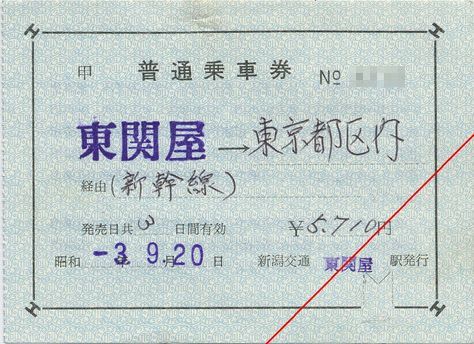

平成3年9月に所用にて新潟へ行った際、そのまま新潟駅からまっすぐ帰京すれば良いものを、かねてより乗ってみたかった新潟交通電車線に乗ってみました。

当時、電車線は白山前(旧、県庁前)から東関屋駅までの2.2kmの区間は軌道線で、県道の真ん中をゴロゴロ走るのどかな路線でした。

軌道線から鉄道線の境界である鉄軌分界点を過ぎると400m程で一つ目の駅である東関屋駅に到着します。

東関屋駅には車庫があり、ここには電動貨車のモワ51型電車やラッセル車のキ100型、元小田急のデハ2220型で小田急塗装のままであったモハ2220型等といった特徴ある車輌が休んでいました。

これらの車輌を見学したあと、東関屋駅の出札にて燕駅接続で東京都区内までの連絡乗車券が発売できるとのことで発券していただきました。

その時に購入したのがこの券です。日本交通印刷製の補片で、紙質は結構しっかりとした様式です。

東関屋~新潟交通電車線経由~燕~弥彦線経由~燕三条~上越新幹線経由~東京都区内という経路で、電車線33.5kmの運賃870円と国鉄線燕駅から東京都区内296.4kmの運賃4,840円を合算した5,710円也でした。

新潟交通電車線と国鉄線との連絡運輸接続駅は燕駅のみの設定となっており、東関屋駅は徒歩5分程度で越後線の関屋駅まで行けるだけでなく、新潟駅まで頻繁に運行されているバスに乗れば20分足らずで新幹線に乗れる立地にあり、わざわざ燕経由で新幹線に乗るような乗客は殆どいなかったものと思われます。

そのため、主要駅ではありますが東京都区内までの常備券の設備はなく、補充券による発売となっていました。

しかし、燕駅寄りの駅からの連絡運輸の需要はそこそこあるようで、平成5年の月潟駅~燕駅間廃線まで、広域の連絡運輸が行われていたようです。

当時はあまり気にしませんでしたが、よくよく見てみますと、経由欄にはただ単に「新幹線」としか書かれていなく、国鉄線との接続駅の表記がありません。接続駅は燕駅しか設定が無かったので殆ど実害はないと思われますが、国鉄線内の乗車経路の指定が少々曖昧です。

これでは営業キロが76.9km伸びますが、燕~弥彦線経由~吉田~越後線経由~新潟~上越新幹線経由~東京都区内という経路を選択しても、自動改札の無かった時代、そのままスルーしてしまうのでしょうか?

学食の食券

鉄道とかの「きっぷ」ではありませんが、「古紙」関係の話題です。

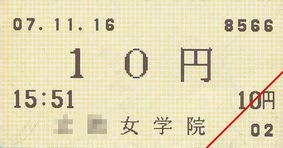

これは都内にあるキリスト教系の短期大学にある学食の食券です。

A型の一般的な券売機券で、黄色の点々地紋のサーマル式券となっています。

近頃は鉄道乗車券の世界でも食券型の券売機が使用されるようになり、中でも、JR西日本や地方私鉄では食券の基本フォームを使用した、日付が左上に印字されているような乗車券まで存在するようです。

この券の特徴は、真ん中に大きく「10円」と書かれているにも拘らず、敢えて右下にも「10円」と発売額が書かれている点です。

なんとなく、鉄道の乗車券に通じるものを感じるのは私だけでしょうか?

小田急藤沢駅発行の普通列車グリーン券

2006(平成18)年2月にて発売終了したようですが、小田急線藤沢駅のJR線との連絡通路にある精算口に、普通列車グリーン券(Bグ)が存在しました。

小田急電鉄の窓口印発機で発券されるタイプで、PJR桃色地紋の券でした。

この半月後3月17日には、都営地下鉄馬喰横山駅の連絡通路にある精算口にあった普通列車グリーン券も発売終了となっており、私鉄線発行の普通列車グリーン券は、東京メトロに委託された綾瀬駅の例を除けば、消滅してしまったと思われます。

双方とも、特に話題になることなく地味ではありましたが、とりわけ、小田急藤沢のものはJRE地紋でない唯一の普通列車グリーン券という貴重な存在でした。

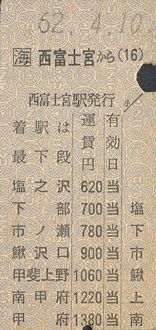

身延線の準常備乗車券

国鉄がJRに分割民営化されてから10日ほどした、昭和62年4月10日、JR東海の西富士宮駅で発売された甲府ゆきの準常備硬券乗車券です。

このころは既に自動券売機はもちろんのこと、硬券による発売でも金額式一般的になっている時代ですが、途中に乗換駅もない一本道で、しかも、最遠区間でも通用1日の区間であるのに、なぜかわざわざ準常備式での設備になっていました。

なにか準常備にする意味があったのでしょうか?

東京駅でみつけたヘンなもの… その2

「券売機型ミルクコーヒーパイ」の話題のつづきです…

中身が気になって気になってしかたがなくなり、思い切って開封してみました。

まず出てきたのがこれです。笑っちゃう小袋です

券売機から吐き出された東京駅から350円区間ゆききっぷのデザインで、ご丁寧に国鉄の地紋までが印刷されています。

マニア的に言えば、 この地紋は硬券などの既に印刷された乗車券類に使用され、券売機券やマルス券などの共通用紙は

この地紋は硬券などの既に印刷された乗車券類に使用され、券売機券やマルス券などの共通用紙は  こちらの地紋が使用されるので、本物と趣が異なります。

こちらの地紋が使用されるので、本物と趣が異なります。

余計なおせっかいかもしれませんが、これが国鉄時代のサーマル式券売機券です。

次に、中身は15枚ということであったので、取り敢えずもう一枚出してみました。

すると、驚くべき事実が発覚しました

東京駅の他、札幌駅・名古屋駅・大阪駅・博多駅の5種類が入っていたのでした

ここまでくると、お菓子そのものが気になります。

一体、どんなお菓子が入っているのでしょうか?

本当に「パイ」だったのでした…