趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

肥薩おれんじ鉄道 水俣駅発行 普通入場券(~その2)

前回エントリーで肥薩おれんじ鉄道水俣駅で発行された大人・小児用普通入場券を御紹介いたしましたので、今回は小児専用券を御紹介致しましょう。

B型白色無地紋の小児専用券で、大人・小児用券同様関東交通印刷で調製されたものと思われます。

この券は前回エントリーで御紹介いたしました、水俣駅リニューアル記念の際に発行されたものです。

これらの券は双方とも、記念入場券として発行されていますが、有効期間等の文言が無く、実にさっぱりとしています。

裏面です。

裏面にも記念券である旨の表記は無く、管理人の好みとしては実に好感度があります。

大人・小児用券の裏面も同様に記念券である旨の表記はありません。

肥薩おれんじ鉄道 水俣駅発行 普通入場券

平成27年4月に肥薩おれんじ鉄道水俣駅で発行された硬券の普通入場券です。

白色無地紋B型大人・小児用券で、関東交通印刷で調製されたものと思われます。

同鉄道では通常硬券入場券の発売は無く、この券は水俣駅がリニューアルされた際に発行された記念入場券になります。この券が発売されたとき、「なるほどな」と思い、購入した次第です。

購入した時の形態は、専用台紙に御紹介の大人・小児用の他、小児専用券がセットされて発売されていました。

それでは次回、小児専用券を御紹介致しましょう。

近江鉄道 日野駅発行往復乗車券

ダッチングが変ですが、平成22年月に近江鉄道日野駅で発行された、290円区間(水口石橋・桜川)までの往復乗車券です。

同社ではダッチング印字環の年号10の位に「2」が印字できない機器が多く存在し、そのような駅では10の位を省略して印字していましたのでこのような体裁になってしまっています。

水色近江鉄道自社地紋のD型往復大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

発行駅である滋賀県蒲生郡日野町のキャラクターである「がもにゃん」が印刷されていることから企画乗車券の位置づけになるのかも知れませんが、往路券は金額式、復路券が一般式という珍しい様式です。往路券の着駅である水口石橋駅は貴生川方面の駅で桜川駅は米原方面の駅ですので使用上の問題は発生しないものと思われますが、往路券と復路券の様式が異なる往復乗車券は極めて珍しく、他に例を見たことがありません。同社の運賃表を見ますと、水口石橋駅の手前にあります水口駅も同じ運賃帯のようです。

裏面です。

同社では当時、営業距離が100km以下の連絡乗車券は途中下車できませんでしたが、社線完結の乗車券については距離にかかわらず途中下車が認められており、目的地と同一運賃は不可という制限や回数制限もなく、途中区間の全駅で途中下車できました。しかしながら、途中駅で折り返して日野駅を超えて反対方向の駅まで乗車することも可能になってしまいますので、悪意ある乗り方をしてしまえば若干の不具合が発生してしまいます。

そのようなことを想定していたのでしょうか、この券については下車前途無効となっています。

ちなみに、同社は平成27年4月より普通乗車券の途中下車が認められなくなっています。

JR西日本 〇日 新大阪発行 東京都区内ゆき片道乗車券

前回エントリーで鶴橋駅中間改札にあります近鉄窓口で発行された大阪市内から東京都区内ゆきの片道乗車券を御紹介いたしましたが、もう一つ発行箇所名が珍しい券がありましたので御紹介いたしましょう。

JR新大阪駅構内にあります日本旅行新大阪支店(TiS新大阪支店)で発行されました東京都区内ゆきの片道乗車券です。青色JRW地紋のA型一般式大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。発行箇所名の頭には、日本旅行を示す「〇日」の符号が付き、「〇日 新大阪発行」となっています。

同社新大阪支店はJR新大阪駅構内の2階にあり、店内のJR券専用カウンターだけは年末年始の店休日でも営業しており、殆ど駅の窓口といった感じになっています。かつては店内にJR券売機も設備されており、JRの券売機が設備されている大変珍しい旅行会社カウンターでもありました。

さらに、当支店はJR専用の発券カウンターが複数窓並んでおり、窓口ごとに売上管理をしていた関係で券の発行箇所名には「03」と窓口番号までが記載されています。さすがに、窓口番号まである旅行会社発行の券の例は他には無いかと思われます。

国鉄時代は旅行会社も硬券などの常備券を多く取り扱っていて発行箇所名に旅行会社の符号が表記されている券をよく見かけましたが、JRとなる頃には旅行会社は旅行端末(旅端)を使用して硬券での発券を行っていないのが殆どで、JRになってからの旅行会社で発行された硬券はあまり見かけなくなっていました。

JR西日本 〇社 鶴橋駅発行 東京都区内ゆき片道乗車券

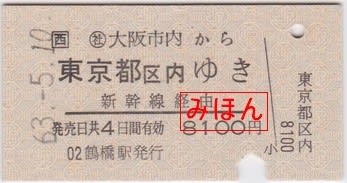

昭和63年5月に、JR西日本大阪環状線鶴橋駅で発行された、大阪市内から東京都区内ゆきの片道乗車券です。

青色JRW地紋のA型一般式大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。新大阪駅から新幹線経由のもので、「 新幹線経由 」とアンダーラインが引かれている硬券末期の様式となります。

発行された鶴橋駅の「02」番窓口は近畿日本鉄道(近鉄)線との乗換改札口にある精算窓口で、現在はJRから近鉄への改札はJRが、近鉄からJRへの改札は近鉄が管轄しているようですが、記憶違いであるかもしれませんが、当時はホーム毎にJRと近鉄の窓口と改札があったように記憶しています。近鉄が管轄している窓口では、JRの近距離区間の他、御紹介のような長距離券も取り扱っていました。

大阪エリアではひとつの改札内で他社線との乗り換えができ、かつ中間改札のある構造の駅は比較的珍しいですが、そのような構造の駅が多い関東でも社線側の精算窓口ではせいぜい100km圏内までの乗車券しか取り扱っていない例が多く、営業キロが550kmを超す長距離券まで取り扱っている例はかなり珍しいかと思われます。

御紹介の券については発行箇所名の頭に「〇社」の符号はありませんが、発駅の前に「〇社」の符号があり、「〇社 大阪市内から」という記載になっています。

裏面です。

裏面には社線で発行された旨を示すような表記は無く、通常の券と特段異なっている点は無さそうです。

近畿日本鉄道 八木西口駅発行特別補充券

前回エントリーで近畿日本鉄道(近鉄)橿原線の八木西口駅は大和八木駅の同一構内扱いであり、同駅の出札窓口が大和八木駅の「〇01」番窓口であると申し上げましたが、現在でもその当時の名残りである券が存在していました。

八木西口駅で発行していただいた、大和八木駅までの同一構内を乗車するための乗車券を、特別補充券で発券していただきました。

灰色近鉄自社地紋の軟券で、発行箇所名が「〇01大和八木駅発行(出)」となっており、かつての大和八木駅「〇01」番窓口のままです。

駅員氏によれば、同駅では殆ど特別補充券を使用することは無いようで、この券は当時の残券のままであるようです。恐らく、在庫を使い切った時には「〇01八木西口駅発行(出)」という新券に切り替わることになるものと思われます。

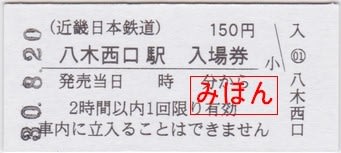

近畿日本鉄道 八木西口駅普通入場券

平成30年8月に近畿日本鉄道(近鉄)橿原線の大和八木駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、新様式の凸版印刷券です。

同駅は大正12年に大阪電気軌道が畝傍線の八木駅として開業しましたが、現在の大阪線の前身となる区間を延伸をした際、二つの路線が交差する部分に新たに八木(現・大和八木)駅を開業し、従来の八木駅が現在の八木西口駅と改称されています。このような理由から、八木西口駅は新たに設置された八木駅の同一駅構内扱いとされたことにより、八木駅から400mほど離れているものの独自の営業キロが設定されていないことや、運賃は大和八木駅発着と同額であること、八木駅発着の乗車券を所持していれば当駅に乗車・下車できること、同駅と八木駅間は同じ駅であるはずなのに初乗り運賃の乗車券で乗車できることなど、営業上の扱いにおいて他の駅にはない特例があります。

Wikipediaに両駅の位置を解り易く示した線路配置図がありましたので引用させていただきました。位置関係はこんな感じです。

このような歴史的背景があることから、制度上は「大和八木駅の同一構内」ということになっていますが、八木西口駅から大和八木駅が派生したという経緯が今も引き継がれていることがあります。

それは入場券の窓口番号で、大和八木駅には「〇01」番窓口は無く、「〇02」および「〇03」窓口の2窓となっており、「〇01」番窓口は欠番となっていることです。しかし、「〇01」番窓口は「無い」のではなく、1窓しかない八木西口駅の「〇01」番窓口が大和八木駅の「〇01」番窓口なのです。

裏面です。

現在では「〇01八木西口駅」と記載されていますが、一昔前は違っていました。

平成元年11月に八木西口駅で発行された普通入場券です。活版印刷様式の券で、「〇01大和八木駅」となっています。この当時は「八木西口」という表記の普通入場券や乗車券は存在していませんでしたが、平成17年ころから「八木西口」表記の券が登場しています。この時にはすでに凸版印刷新様式の券で登場していましたので、活版印刷様式の券は存在していなかったものと思われます。

東京駅発行 東京から30円区間ゆき片道乗車券

昭和47年4月に東京駅で発行された、30円区間ゆき片道乗車券です。

桃色国鉄地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製された集中印刷券です。

管理人がまだ幼稚園に通っていた頃の券ですが、自宅最寄り駅から神田までの定期券を持っていた父が、神田までの区間の乗車券を購入するとき、私がきっぷを集めていたので硬券を買ったようです。当時はまだ、東京駅の近距離券でも硬券が健在でした。

あまり記憶がないのですが、同時期に発行された軟券の券売機券が存在しているということは、当時の東京駅にはスミインク式軟券の券売機がすでにあったはずですが、この券には自動券売機で発売したことを示す「〇自」の符号が付けられており、もしかするとこの頃はまだ、硬券式と軟券式の券売機が混在していたのかも知れません。

もうひとつ考えられることとして、末期の硬券式券売機は日付がインクリボン式で印字される機種がありましたが、この券はダッチングで印字されていますので、券売機ではなく、「〇43」番という窓口で発売していたのかも知れません。

いずれにせよ、集中印刷券は需要の多い券を印刷する手法ですので、同駅ではそれなりの枚数が出ていたほど硬券がバリバリの現役で使用されていたことが窺えます。

裏面です。

集中印刷券のため、券番は片方しかありません。

きょうは鉄道の日

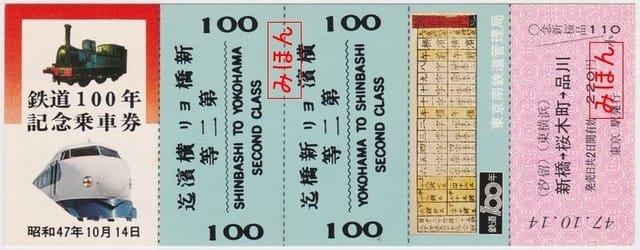

本日10月14日は鉄道記念日、今で言う「鉄道の日」です。

本日、2018年10月14日は鉄道が開業した1872年の今日から数えて146年目となるわけで、ということは、管理人がまだ幼稚園生であった昭和47(1972)年に国鉄の駅に「鉄道100年」のロゴが貼られていたのを見て「そうなんだ」と思ってからはや46年が経過しているわけで、今更だけど歳取ったなと思う今日この頃です。

鉄道記念日(現・鉄道の日)は日本の鉄道開通を記念する日で、明治5(1872)年10月14日とされています。日本で初めて鉄道が開通したのは、明治5年6月12日の品川~横浜間ではありますが、これは仮営業であったそうで、新橋~横浜間全線が開通した同年10月14日に明治天皇の臨席のもと、新橋(後の汐留駅、昭和61年廃止)~横浜(現・桜木町)駅両駅で盛大な開業式典が挙行され、翌日から正式営業に入ったことを記念し、大正11年に鉄道省が10月14日を鉄道記念日に制定し、この日を鉄道が開業した正式な日としたのが始まりだそうです。昭和62年に国鉄は分割民営化されましたが鉄道記念日はそのまま引き継がれ、平成6年に「鉄道の日」と改名されています。

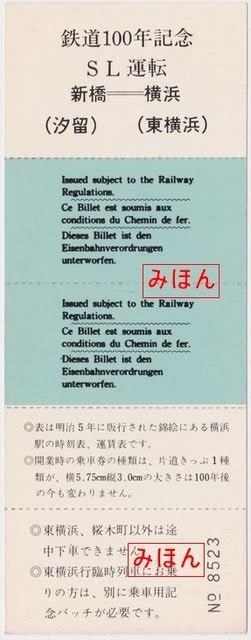

御紹介の券は昭和47年の鉄道記念日の際、国鉄東京印刷場が復刻版として作成した当時の新橋から横浜ゆきの2等片道乗車券です。券紙は国鉄の硬券を作成する硬券用紙が使用されていますので本物とは雰囲気はかなり異なるものと思われます。

裏面です。上から英語は分かりますが、恐らくフランス語・ドイツ語で注意書きが書かれています。管理人はフランス語とドイツ語はできないので和訳しませんが、英語は「Issued subject to the Railway Regulations.」と書かれており、和訳すると「鉄道規則に従う」となりますので、フランス語とドイツ語もそのようなことを意味していると思います。

当時、この版は昨年の鉄道記念日である2017年10月14日エントリーの「きょうは鉄道記念日」で御紹介いたしました昭和47年10月14日に東京駅で発行された、鉄道100年記念の乗車券にもこの版が使用されています。

当時御紹介いたしました券を再掲します。真ん中の青い2枚の券がそうです。

裏面も忠実に再現されていますが、きちんと版を作成したのでしょう、記念乗車券の方が文字が鮮明です。

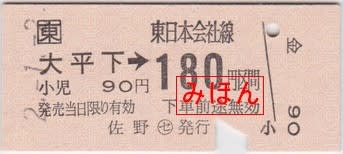

JR東日本 大平下から180円区間ゆき片道乗車券

前回エントリーでJR東日本両毛線の佐野要員機動センターで発行された、(両)富田から180円区間ゆきの片道乗車券を御紹介いたしました。同線内には他にも佐野要員機動センターが乗車券の発売をしている駅がありましたので御紹介いたしましょう。

平成2年1月に佐野要員機動センターが大平下駅で発売した、180円区間ゆきの片道乗車券です。桃色JRE地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅は当初富山(とみやま)駅として開業したようですが、大正時代に大平下駅に改称されています。これは富山県の富山駅と混同しやすいからだったのか分かりませんが、何らかの意味があったものと思われます。

やはり国鉄時代の昭和60年代に無人化された際、富田駅同様に余剰人員対策として佐野要員機動センターの職員が乗車券の発売をするようになり、この取扱いはこの券が発行された平成2年頃まで継続されたようです。

| « 前ページ |