趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

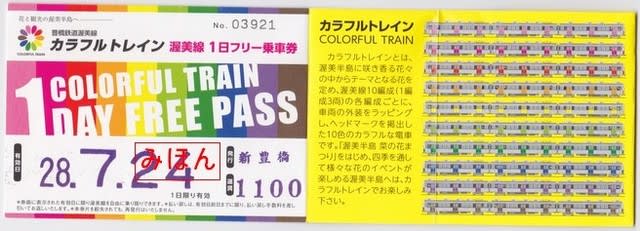

豊橋鉄道 カラフルトレイン渥美線1日フリー乗車券

頂き物ですが、平成28年7月に豊橋鉄道新豊橋駅で発行された、カラフルトレイン渥美線1日フリー乗車券です。

怪しげに折り曲げてあるパンフレットのような体裁で透明のビニール袋に入れられていました。

裏面です。

この券は、渥美線で運転されている1800系電車(旧・東急電鉄7200系)10編成をそれぞれ渥美半島に咲く花をイメージしてデザインした「カラフルトレイン」をテーマにした一日乗車券です。

スキャンがちょっと斜めになってしまいましたが、広げるとこんな感じになります。

ところが、この券はもっと複雑に畳まれており、「展開図」のように広げるとA4サイズより若干大きめのサイズとなり、かなり大きくなります。

平面だと、イメージ沸かないと思いますので、立体写真を撮りました。

表面です。

こっちが裏面。

とにかく斬新な様式の乗車券です。

さぁ、写真をヒントに展開図を折りたたんで、レプリカを作ってみませんか?

北条鉄道 ~長駅~長寿切符 ~その3

前回および前々回にて北条鉄道 ~長駅~長寿切符セットを御紹介いたしておりますが、今回は2枚目にあります片道乗車券を御紹介いたしましょう。

青色北条鉄道自社地紋のA型大人・小児用矢印式券で、普通入場券同様に関東交通印刷で調製されたものと思われます。

比較的珍しいかと思いますが着駅も縦書きとなった矢印式で、左下に「矢印内の1駅ゆき」という注意書きが印刷されています。

券面には普通入場券同様、「寿」の影文字が印刷されています。

裏面です。

裏面には運賃箱対応として表面同様の縦書きの矢印式の発駅および着駅表示と、「発売当日限り有効 下車前途無効」の文言と発行駅名が印刷されています。

よくわからないのが券番で、前々回御紹介いたしました台紙の券番が0988、前回御紹介致しました普通入場券の券番が0088でありましたので乗車券も同じかと思いきや、なぜか0100となっており、セット売りされているにもかかわらず、2枚の券の券番が揃っていないという奇妙な切符セットになっています。

北条鉄道 ~長駅~長寿切符 ~その2

前回エントリーで北条鉄道 ~長駅~長寿切符セットの全容を御紹介いたしましたので、今回は1枚目にあります普通入場券を御紹介いたしましょう。

こちらが普通入場券です。B型無地紋の大人・小児用券で、国鉄大阪印刷場の様式に良く似せてありますが、関東交通印刷で調製されたものと思われます。

台紙の説明にありますように、「寿」の影文字が印刷されています。

裏面です。

大阪印刷場の普通入場券同様、「旅客車内に立ち入ることはできません。」の文言が裏面に印刷されており、プラスアルファで社名および発行駅名が印刷されています。

再掲いたしますが、前回エントリーで券番が0998と申し上げましたが、普通入場券の券番は0088となっており、恐らく88の頭に9を付けて管理しているものと推測されます。

「長寿切符」で券番0088とは、漢字で「八」と書くと下の方が広がる事から「末広がり」を意味し、日本や中国では幸運とされることから、なかなか良い番号の券が当たったと自己満足している次第です。

北条鉄道 ~長駅~長寿切符 ~その1

平成19年9月に、北条鉄道長(おさ)駅で発行の長寿切符セットです。

B型無地紋大人・小児用普通入場券とA型青色北条鉄道自社地紋の大人・小児用矢印式片道乗車券がセットとなって台紙に封入されているもので、終着の北条町駅で350円で発売されていたものです。

台紙の説明によりますと、硬券は普通の切符よりも厚みがあって長持ちすることから、長寿に願いを込めて同駅の切符に「寿」の影文字を入れたものを作成したとのことです。

台紙の左下には券番が記載されており、これが本当であれば0988セット目となるほど売れていることになります。

それでは、次回エントリーにて切符の詳細を御紹介いたしましょう。

桃花台新交通 桃花台センターから250円区間ゆき片道乗車券

頂き物ですが、平成18年9月に桃花台新交通「ピーチライナー」桃花台センターから250円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色ピーチライナー自社地紋のA型金額式券売機券で、サーマル印字式となっています。

同線は正式には「桃花台新交通桃花台(とうかだい)線」と言い、愛知県小牧市の小牧駅から同市東部にある桃花台ニュータウン内にあった桃花台東駅までを結んでいた新交通システムの路線で、「ピーチライナー」という愛称で呼ばれていました。

愛知県と小牧市および名古屋鉄道などの民間会社が出資する第三セクターとして平成3年3月に開業した新しい路線でしたが、建設前に行なわれた需要予測の誤算から、開業以来利用者数が予測を大幅に下回って多額の累積赤字を抱え、新交通システムであるがゆえに車両本体や設備の部品の製造コストが高価で維持費用が掛かることから、愛知県と小牧市は存続を断念し、この券が発行された翌日の平成18年10月1日に廃止されてしまっています。

廃線跡は撤去費用が捻出できないことから放置されたままとなっていましたが、後に愛知県は全線撤去に方針転換をし、中央自動車道を跨ぐ高架橋から撤去工事を開始し、工事は少しづつ進められているようですが、小牧駅やループ線等、まだすべてが撤去されているわけではないようです。

仁山信号場発行 渡島大野・大沼ゆき片道乗車券

昭和59年10月に函館本線仁山信号場(現・仁山駅)で発行された、渡島大野(現・新函館北斗駅)・大沼ゆき片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型大人・小児用矢印式券で、札幌印刷場で調製されたものです。

仁山信号場は、途中での列車交換のために設けられた信号場で、後に仮乗降場(臨時乗降場)として旅客扱いを行う信号場となり、国鉄民営化の際に旅客扱いをする信号場が駅に昇格されたことに伴って駅となっています。

同信号場は戦時中に旅客扱いをする信号場として仁山仮乗降場として旅客取扱いを開始し、以後運転要員の駅員が乗車券を発売していましたが、この券が発行された翌日の昭和59年11月1日付けにて無人化されています。

無人化以後は2年間程度、管理駅となった渡島大野(現・新函館北斗)駅の駅員が出張して渡島大野駅の「B窓口」として発売を継続していたようですが、私はその時代に同駅を訪問することができませんでした。

裏面です。

発行箇所名である「仁山駅発行」の前に、信号所であることを示す「(信)」の符号が付きます。

何となく、信越本線の駅のような表記に見えてしまいます。

大阪駅発行 大阪から201km以上 立席急行券

昭和50年8月に大阪駅で発行された、大阪から201km以上ゆきの立席急行券です。

桃色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。

立席急行券というのはあまり聞かない券種ですが、この券は大阪発出雲市経由大社ゆき夜行急行列車であっただいせん2号用として発券されています。

だいせん2号はA寝台1両・B寝台5両・グリーン座席車1両・普通座席車3両と郵便車(大郵101列車)1両と荷物車(米荷3列車)から組成された列車で、普通座席車3両はすべて指定席という、自由席車を連結しない急行列車でした。

このような全車座席指定の急行列車が満席になった場合、通常の急行券と同額で座席を使用しない条件で立席急行券が発売されていました。立席急行券は座席を使用する他の旅客の迷惑にならないよう、発売枚数を限定して発売していたようです。

裏面です。

急行券ですので発売日共2日間有効ではありますが、使用日および列車名が指定されたうえで発券されています。

この券は昭和50年3月の新幹線博多開業以降の券ではありますが、大阪からの表記が三角矢印「▶」ではない矢印「→」となっています。

銚子電気鉄道 犬吠から銚子ゆき片道乗車券

平成9年3月に銚子電気鉄道の犬吠駅で発行された、銚子ゆきの片道乗車券です。

桃色JPRてつどう地紋のB型大人・小児用一般式券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

同線の有人駅には券売機は設備されておりませんので、自社管理駅ではない銚子駅を除く有人駅全駅では硬券や常備軟券での発売をしており、同口座については硬券での発売となっています。

着駅である銚子駅はJR東日本との共同駅で、出札および改札業務はJR東日本が行っていますため、現在では改札口には自動改札機が設備されていますが、この券を使用した当時は改札口は有人改札でした。そして、銚子電鉄の列車のみが到着する時間は必ずしも駅係員が立っているというわけではなく、出口のラッチに置かれていた缶の中に乗車券を入れて出場するようになっておりました。

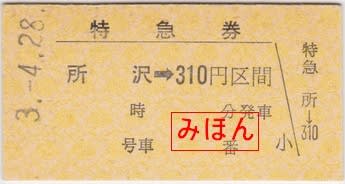

西武鉄道 所沢から310円区間ゆき特急券

頂き物になりますが、平成3年4月に西武鉄道所沢駅で発行された、所沢から310円区間ゆきの特急券です。

黄色せいぶてつどう自社地紋のA型金額式大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

全国的にも珍しい金額式の特急券で、金額式であるにもかかわらず、列車および座席を指定する欄もある独特な券です。

裏面です。

「この券は発券機故障のため発行するもので号車・席番の指定はしておりません。空いている席にお座り下さい。」とあり、この券は特急券窓口に設備されている発券端末に故障等の異常が発生した非常時にのみ発券する、かなりレアな特急券となります。

発券機が故障しているために座席の指定をすることができませんので、列車ごとに予想された空席分の枚数のみを発売していたものと思われます。

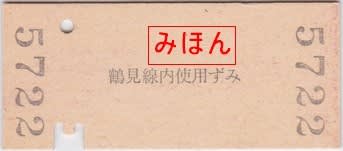

JR東日本 〇T 鶴見駅発行 昭和から150円区間ゆき片道乗車券

前回エントリーで〇T 鶴見駅で発行されました大川から140円区間ゆき片道乗車券を御紹介いたしましたが、手元にJR化後に発行されました券がございましたので御紹介致しましょう。

平成元年11月に〇T 鶴見駅で発行された、昭和から150円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券は国鉄時代より承継された「鶴見線用の特殊金額式乗車券」と制定されたもので、国鉄時代と同様、「〇T」鶴見駅発行限定である他、小児断片には「〇継 発駅 大人運賃」の順で記載することが決められていました。

東京印刷場では金額式の小児断片には「金 小児運賃」の記載をしていますが、特殊金額式乗車券の場合は発駅からの運賃を明確に区別する記載方法も国鉄時代からそのまま変化ありません。

裏面です。

「鶴見線内使用ずみ。」の表記も変化ありません。

(前回エントリー券)

(前回エントリー券)

ただ、前回エントリーの国鉄時代に発行された大川から140円区間ゆきの券を券を見ますと「鶴見線内使用ずみ」と句点「。」が無く、JRとなってからの券には句点があるという仔細な違いがあります。

| « 前ページ |