趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

市ヶ谷駅3社相互連絡精算所の硬券

前回の小ブログにて市ヶ谷駅の3社相互連絡精算所の乗車券を御紹介いたしましたが、硬券時代のものが若干手元にございましたので御紹介いたします。

現在JRが管理していますJR(国鉄)側の精算所と東京メトロ(営団地下鉄)側の精算所は、以前は営団地下鉄が管理していました。

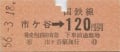

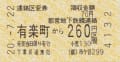

これはその当時の昭和56年に営団地下鉄にて発行された、集中印刷式の国鉄金額式券です。発行箇所が社線発行を示す「○社 市ヶ谷駅」となっており、入鋏の形も営団地下鉄市ヶ谷駅のものになっています。

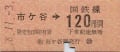

営団地下鉄管理時代に集中印刷式券は廃止され、昭和58年頃には小面印刷式券となります。

その後、昭和60年頃、精算所の管理が営団地下鉄から国鉄に移管されて現在に至ります。

国鉄に移管されてからは、精算所は「○A」窓口となり、発行箇所名が「○A 市ヶ谷駅」と表示され、○社のマークは消えます。

また、入鋏も国鉄市ヶ谷駅のものになり、形が変わっているのがわかります。

国鉄民営化によって国鉄はJRに変わり、市ヶ谷駅「○A窓口」のままJR東日本となります。

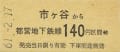

こちらは昭和58年発行営団地下鉄時代の営団地下鉄券です。自社発行の券のため、普通の営団券となっています。

旧様式のため、ヘッダーの社名が(帝都高速度交通営団)表記になっています。

精算所が国鉄移管されますと、営団地下鉄の乗車券は国鉄が発行するようになり、現在に至ります。

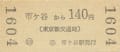

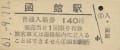

これは昭和61年に国鉄にて発行された営団地下鉄乗車券です。発行駅名の左上に国鉄東京西鉄道管理局委託発行を示す「○西」のマークが印刷されていることから、国鉄発行券であることがわかります。

その後のJR化により、営団地下鉄の乗車券はJR東日本が発行することになります。

これは平成2年にJR東日本にて発行された営団地下鉄乗車券です。国鉄時代同様、発行駅名の左上にJR東日本委託発行を示す「□東」のマークが印刷されています。

東京都交通局の精算所でも営団地下鉄券を発行しています。

平成3年に東京都交通局にて発行された営団地下鉄券を見てみますと、表面には何ら委託発行の表示はありませんが、裏面の発行箇所名が「(都)市ヶ谷駅」となっており、東京都交通局が発行したことがわかります。

それでは、都営地下鉄券を見てみましょう。

これは国鉄発行の都営地下鉄券ですが、裏面の発行箇所に国鉄東京西鉄道管理局委託発行を示す「○西」のマークが印刷されています。

しかし、この券は平成2年に発行されており、JRになってから発行されたものであることがわかります。都営地下鉄券は国鉄時代に相当数が印刷されたようで、JR化後3年が経過しておりますが、国鉄委託のマークがついた券がそのまま引き継がれたことが伺えます。

他にも探してみましたが、残念ながら「□東」のマークの入った券は手元にありませんでした。

こちらは昭和61年に営団地下鉄が発行した都営地下鉄の乗車券です。裏面の発行箇所名が営団地下鉄発行を示す「○エ 市ヶ谷駅」となっています。

ここで一つ、買い漏らしたものがあることに気づきました。

東京都交通局発行の国鉄券はどのようなものであったのでしょうか?

これは同じく馬喰町駅の東京都交通局精算所発行の国鉄券です。発行箇所が東京都交通局委託を示す「○都 馬喰町駅」となっています。

もしかすると同じ法則により、「○都 市ヶ谷駅」というものであったかもしれません。

この記事は菅沼天虎様の「菅沼天虎の紙屑談義」7月30日エントリーの「市ヶ谷駅 東京都交通局発行の乗車券」にトラックバックさせていただきました。

市ヶ谷駅の3社相互連絡精算所

JR中央緩行線・東京メトロ有楽町線・東京都交通局(都営地下鉄)新宿線の乗換駅である市ヶ谷駅には、全国的にも珍しい、3社相互の連絡改札口があり、それぞれ運賃を精算する精算所が設けられています。

JR東日本は自社および東京メトロの委託精算所を運営し、東京都交通局が自局および東京メトロの委託の精算所を運営しています。

整理すると、旅客の流れは次のようになります。

① JRから東京メトロに乗換

JRの精算所にて東京メトロの乗車券を購入し、乗り換える。

② JRから都営地下鉄に乗換

JRの精算所にて東京都交通局の乗車券を購入し、乗り換える。

③ 東京メトロからJRに乗換

JRの精算所にてJRの乗車券を購入し、乗り換える。

④ 東京メトロから都営地下鉄に乗換

東京都交通局の精算所にて東京都交通局の乗車券を購入し、乗り換える。

⑤ 都営地下鉄からJRに乗換

東京都交通局の精算所にてJRの乗車券を購入し、乗り換える。

⑥ 都営地下鉄から東京メトロに乗換

東京都交通局の精算所にて東京メトロの乗車券を購入し、乗り換える。

以上のようになります。

まずはJRから乗換えた場合に発行される乗換先の乗車券です。

JRの精算所にはJRの券売機が設置され、JRの券紙による東京メトロおよび都営地下鉄ゆきの乗車券が発行されます。

①は東京メトロゆきのもので、精算前の原券が過剰であったため、区間変更券として発券されています。

右下にJR東日本が発行した印として「□東」の記号が入っています。

②は都営地下鉄ゆきのもので、精算前の原券が不足していたため、JRの不足分も一緒に精算されていますが、区間変更券にはなっていません。

こちらもやはり、右下にJR東日本が発行した印として「□東」の記号が入っています。

また、なぜか精算券売機は東京メトロ用と都営地下鉄用が向かい合って別々に設置されています。

次は東京メトロから乗換えた場合に発行される乗換先の乗車券です。

東京メトロのJRゆき精算所には委託先であるJRの券売機が設置され、JRの券紙によるJRの乗車券が発行されます。また、都営地下鉄ゆきの精算所には委託先である東京都交通局の券売機が設置され、東京都交通局の券紙による都営地下鉄の乗車券が発行されます。

③はJRゆきのもので、精算前の原券が過剰であったため、区間変更券として発券されています。

左上にJR東日本が発行した印として「□東」の記号が入っており、区間変更券の文字と発駅名のローマ字および領収額欄を除けば、通常の券売機券と似た様式になっています。

④は都営地下鉄ゆきのもので、併設されている窓口にて発券されたチケットプリンターの券です。やはり精算前の原券が過剰であったため、連絡区間変更券として発券されています。

右下にが東京都交通局発行した印として「(都)」の記号が入っています。

JRの精算機は他のJRのものと同一です。東京都交通局の精算機はJRのものとは形が異なっており、PASMOやSuicaを入れるところが後付けのように出っ張っているのが特徴です。

最後は都営地下鉄から乗換えた場合に発行される乗換先の乗車券です。

東京都交通局の精算所には東京都交通局の券売機が設置され、東京都交通局の券紙によるJRおよび東京メトロゆきの乗車券が発行されます。

精算機は双方とも、東京メトロ側に設置されているものと同一です。

⑤はJRゆきのもので、精算前の原券が正当であったため、通常のJR乗車券として発券されています。こちらにも右下にが東京都交通局発行した印として「(都)」の記号が入っています。

この券も窓口のチケットプリンター発券の券です。

⑥は東京メトロゆきのもので、やはり精算前の原券が不足していたため、都営地下鉄の不足分も一緒に精算された、連絡区間変更券として発券されています。

やはりこちらにも右下にが東京都交通局発行した印として「(都)」の記号が入っています。こちらは券売機にて発券されたものです。

東京都交通局の精算所には、都営地下鉄側と東京メトロ側双方に有人窓口が併設されています。窓口の中にはなぜか今は使用されていない硬券用のチケットホルダーのついた券箱が残されたままになっており、硬券を発売していた頃を彷彿させます。

連絡船は1等船室で…

連絡船ネタをもう一つ。

人間の心理は面白いもので、陸を走る鉄道とは違い、海の上に浮かぶ連絡船に乗るとなるといささか抵抗があるようで、1等船室を選択すれば沈まないという「安らぎ」を求める乗客が多いようです。

そのため、行程の大部分である鉄道区間は2等車(現・普通車)に乗り、連絡船だけは1等船室(グリーン船室)という需要が多く、主要な区間についてはそれに対応する常備異級乗車券が設備されていました。

札幌や高松などの主要な区間であれば異級乗車券を設備しても充分需要がありますが、その他のあまり需要の無い着駅の場合、いちいち異級乗車券を設備していては口座がいくつあっても足らなくなります。

そこで、昭和43年10月1日より、片道および往復の常備券もしくは準常備券を発売する時に限り、全区間2等の乗車券を発売し、1等船室の差額分だけを別に収受する「航路1等併用券」というものが登場しました。

航路1等併用券は発駅で申し出た時のみに発売されたもので、あくまでも原乗車券とペアで初めて効力が生まれるものでした。これにより、今までは常備異級乗車券の無い区間については補充券で発券するしかなかったために運賃計算が煩雑化し、航路1等併用券の登場は発券現場では画期的なものであったようです。

しかし、昭和44年5月9日で等級制が廃止されてモノクラス制になると航路1等併用券も廃止されてしまったため、わずか7ヶ月余りの短い期間しか発売されませんでした。

異級乗車券や航路1等併用券の発売は発駅にて出発前に前もって1等船室を指定した場合に限り発売されるものであり、中には連絡船に乗ると「やっぱり1等船室にしよう…」という需要もかなり多かったようです。

そのような「お直り客」には、船内案内所にて連絡船内上級変更券を発売し、1等船室に乗船できるようになっていました。

連絡船内上級変更券は連絡船区間のみの1等船室と2等船室との差額を徴収するものであったため、区間は同じでも原券運賃に対する差額料金がいろいろあった為、大人・小児用や学割用(学)の他、小児用(小)・周遊券用(遊)・職割用(職)・往復割引用(復割)・自衛隊用(衛)など、影文字のオンパレードであったようです。

桟橋を持つ駅の入場券

前回の拙ブログにて函館駅の入場券について御紹介いたしましたが、その中で少々触れさせていただきましたように、函館駅以外の桟橋を持つ駅(=連絡船の発着する駅)の入場券にも、連絡船内への立ち入りを制限する文言が書かれています。

まずは青函連絡船の本州側の駅である、青森駅の入場券についてです。

これは仙台印刷場で調製された、青森駅の入場券です。

「旅客車内に立ち入ることはできません。」の文言に代え、「車・船内に立ち入ることはできません。」という文言が印刷されています。どうしても一行に収めたかったのか、ずいぶんと省略された表現になってしまっています。

ところが、昭和60年頃の仙台印刷場が閉鎖によって、同駅発行の乗車券類の印刷が東京印刷場に移管されるようになりますと、発行駅名の表記を残すといった様式は仙台印刷場のものに近づけてありますが、連絡船関連の表記は消えてしまったまま民営化を迎え、JR東日本になってからも連絡船の文言の入った入場券は発行されなかったようです。

次に、宇高連絡船の駅について見てみましょう。

宇高連絡船の本州側の駅である宇野駅発行の入場券です。

こちらの文言は「旅客車内又は連絡船内に立ち入ることはできません。」となっており、印刷場別の様式上の違いはあるものの、函館駅のものと同じ表現になっています。

次に、反対側の(讃)高松駅のものを見てみましょう。

これは昭和51年頃に発行されたこくてつ地紋入りの小児用入場券です。なぜなのかわかりませんが、この時、高松駅と松山駅の小児用入場券だけが地紋入りで登場しています。

高松印刷場の場合、「旅客車内に立ち入ることはできません。」の文言は裏面に印刷されており、表面にはその記載がないのが特徴です。高松駅のものも「旅客車内又は連絡船内に立ち入ることはできません。」と印刷場別の様式上の違いはあるものの、函館駅や宇野駅のものと同じ表現になっています。

以上のように、青函・宇高連絡船の存在していたころ、桟橋を持つ各駅には、連絡船内への立ち入りを制限する文言が書かれていたことがわかります。

意味合いは若干違いますが、同じ国鉄連絡船である宮島航路の場合、宮島口駅の入場券は宇野駅のものと同じ広島印刷場の調製券ですが、連絡船内への立ち入りを制限する文言はありませんでした。さらには、鉄道路線の無い宮島駅に至っても、宮島口駅同様、連絡船関連の文言は無かったようです。

函館駅の入場券

国鉄時代の昭和61年9月に券売機で購入した、函館駅の入場券です。

昭和61年ともなりますと、国鉄ではキレート式券売機が急速に減っていった時代でしたが、函館駅ではまだまだ現役で活躍していました。

当時、函館駅は青函連絡船の北海道側の玄関口であり、内地へ向かう人を見送るために桟橋まで入場する需要が多く、入場券の発売枚数は比較的多い駅であったようです。そのためか、この時代には珍しく、函館駅には大人用入場券のみを発売する単能式の券売機が設置されていました。

左の券が単能式券売機発行の入場券で、右の券が多能式券売機で発行された入場券です。右の多能式券売機で発行されたものと比べますと、単能式券売機で発行されたものは、料金表示に小児料金が記載されていないところが異なります。

函館駅は青森駅、宇野駅、(讃)高松駅といった連絡船の桟橋を保有する駅とともに、入場券には旅客車内のみならず、連絡船内への立入を制限する文言が記載されていました。そのため、「旅客車内に立ち入ることはできません。」ではなく、「客車船内に立ち入ることはできません。」という独特な文言になっています。

因みに、硬券の場合、「旅客車又は連絡船内に立ち入ることはできません。」と表現が異なっていました。

関東交通印刷券と東京印刷場券を比べてみよう

前回小ブログエントリーの記事にて、国鉄(JR)吉原駅および岳南鉄道吉原駅で発売されている、東京山手線内ゆきの硬券乗車券を御紹介いたしました。

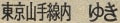

とりわけその中でも、岳南鉄道発行の関東交通印刷券が東京印刷場のものと大変似ているので、今回、両者を比較してみました。

以下の写真は上が国鉄東京印刷場製のもので、下が岳南鉄道関東印刷場製のものです。

まずは発駅の活字からです。

発駅の活字は同じ明朝体で字体の形は似ていますが、大きさが全く違います。

次は着駅の活字です。

双方同じ12ポイントの特活が使用されており、大変にていますが、関東交通印刷のものの方が若干フォントが細めで、最後の「内」の左右バランスに若干の違いが見られます。気のせいかもしれませんが、東京印刷場のものの方が、「人」の部分が左側に寄っているように見えます。

次は経由です。東京印刷場のものは「東海道線経由」、関東交通印刷のものは「新幹線 経由」となっており、比較がしづらいですので、別の東京印刷場製の「新幹線経由」の画像をアップしてみました。

活字の大きさは同じですが、関東交通印刷のものがやはり若干フォントが細く、「由」の文字が若干上下に潰れ気味な感じがします。

有効期間および料金の部分については文言が全く違うため比較対照ができませんが、こんな感じです。関東交通印刷のもののフォントが若干細めでしょうか?

発行箇所につきましても有効期間同様比較するのは難しいですが、活字の大きさはだいたい同一で、関東交通印刷のもののフォントが若干細めです。

では次に小児断線です。

ここでは比較しやすいように、東京印刷場のものの右と下に関東交通印刷のものを並べてみました。

断線の角度はだいたい同じようですが、関東交通印刷の方が若干長めに感じられます。また、「小」の文字について、関東交通印刷のものが若干大きめのような気がします。

最後に裏面の注意書きです。明らかに関東交通印刷のものの方が文字が大きいです。

両者を比べて見ましたが、ぱっと見酷似しているようですが、細かに見ると少しづつ差異があるようです。

以上、大変くだらない比較研究でした…

吉原から東京山手線内ゆきA型硬券乗車券のいろいろ

これは、昭和51年に発行された、東海道本線吉原駅から東京山手線内ゆきのA型硬券乗車券です。

名古屋印刷場製の運賃活字の細い「前期型」の様式で、比較的一般的な券です。

裏面を見ますと、「東京山手線内各駅下車前途無効」の注意書きがあります。

これも名古屋印刷場の標準的なレイアウトであることがわかります。

しかし、昭和59~60年ごろになりますと、静岡地区で発行される硬券乗車券類については東京印刷場に印刷業務が移管され、様式がガラッと変わっています。

ただ、5月31日拙ブログにて御紹介いたしましたように、金額式B型乗車券同様、東京印刷場調整券であるにも拘らず、小児断片の中の文字が縦書きになっているなど、名古屋印刷場様式の雰囲気を随所に残したレイアウトとなっています。

裏面を見ますと、こちらは東京印刷場調整であることがはっきりわかるレイアウトになっており、名古屋印刷場の面影は微塵もありません。

JR化後になりますと、東京印刷場はJR東日本の管轄となり、JR東海の乗車券の印刷は名古屋印刷場に一本化されることになります。

そのため、吉原駅の硬券は、再び名古屋印刷場のものに戻ります。

これはJR化後に暫定的に発売された、国鉄地紋のJR乗車券です。

裏面を見ても、かつての名古屋印刷場のものと同じであることがわかります。

その後、恐らくJR地紋の券に変わって行ったであろうと思われますが、あいにくJR地紋券は所持しておりません。

吉原駅では、JR(国鉄)の窓口のほか、岳南鉄道の吉原駅でも委託発売が行われています。

これは岳南鉄道窓口で発売された東京山手線内ゆきの乗車券です。

ここで発売されている券はJR(国鉄)の券とは似ても似つかぬもので、とてもJRの乗車券であるとは思えないイデタチをしています。しかも、ヘッダーに「(岳南鉄道)」の文字があることから、一瞬「社線→JR(国鉄)線」の連絡乗車券のように見えますが、JR区間のみの乗車券となっています。

印刷は親会社の富士急行と同じ印刷場の調整と思われ、「JPRてつだう」地紋となっています。

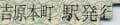

また、岳南鉄道では、吉原駅の管理は吉原本町駅となっているようで、発行駅は吉原本町駅発行となっており、ますます連絡乗車券のような感じです。

(岳南鉄道券・印刷場不明、裏面)

(岳南鉄道券・印刷場不明、裏面)

裏面にはお決まりの注意書きがかかれており、その表現は名古屋印刷場のものに近いですが、私鉄乗車券によくある一般的な表現になっています。

その後、岳南鉄道の乗車券は関東交通印刷のものに仕様変更されました。

関東交通印刷の様式は国鉄東京印刷場のものに良く似ており、まさしく東京印刷場の再来のような格好になっています。

裏面を見ると、まさに東京印刷場のようです。

それでは次回、関東交通印刷のものと東京印刷場のものを比較してみましょう。

埼玉高速鉄道の往復乗車券

7月8日の小ブログで御紹介した東川口駅の券売機は、旧型機は片道券しか出てきませんが、新型機では往復券も発券できます。

埼玉高速の往復券は往路用と復路用の発駅と着駅の並びがそれぞれ逆になっていて、必ず行程が左から右に流れるようになっています。

よくある券売機の往復券は、発駅と着駅が固定され、矢印の向きが逆さまになる場合が多いように感じます。

また、良く見ますと、一つ特徴的なことがあります。

往復券であるにもかかわらず、通用日が当日限りとなっているのです。

近鉄グループなど、往路は当日限りで復路は2日間有効となっている例がありますが、全くもって通用日が当日限りの往復券は、企画乗車券等ではいくつか例があるようですが、通常発売の往復券としては珍しい例ではないでしょうか?

この記事は菅沼天虎様の「菅沼天虎の紙屑談義」7月12日エントリーの「首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)の往復乗車券」にトラックバックさせていただきました。

また、この記事はMV999様の「叩け!マルス 2」7月23日エントリーの「埼玉高速鉄道 出札補充券で発行された往復乗車券」にトラックバックさせていただきました。

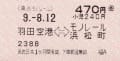

鹿児島空港ターミナル券売機発行 東京モノレール乗車券

菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」7月8日エントリーの「那覇空港ターミナルビル券売機発行 東京モノレール乗車券」にて、那覇空港ターミナルを運営する那覇空港ビルディング株式会社発行の東京モノレール委託船車券が紹介されていますが、手元に鹿児島空港ターミナルを運営する鹿児島空港ビルディング株式会社で委託発行された船車券がありましたので便乗して御紹介させていただきます。

これは平成7年7月に発行された船車券です。

まだ時代はスミインク式が生き残っていたころのもので、黄色TMK自社地紋の券売機券です。

菅沼天虎さまが紹介されていた那覇空港のものと同じく、有効期限は1ヶ月間となり、区間表示は相互式で、浜松町から羽田空港への利用もできるようになっています。また、券の右下には鹿児島空港を示す「○鹿」の文字が入り、右上には委託発売を示す「○委」の文字が入っています。

ところが、この後の運賃改定の際に券面表示に変化が現れます。

これは平成9年10月に鹿児島空港ターミナルの同じ券売機で購入した船車券です。

基本的な表示は変わりませんが、区間表示が相互式から矢印式に変わっています。これでは浜松町から羽田空港への利用が可能なのかよくわかりません。

同じ平成9年に福岡空港ターミナルを運営する福岡空港ビルディング株式会社が委託発行した船車券も買い求めていますが、こちらは相互式になっています。

しかし、さすが都市ターミナルだからなのでしょうか、こちらの券売機はサーマル式になっており、那覇空港のものと同じく有効期限は1ヶ月間となっています。また、券の右下には福岡空港を示す「福」の文字が入り、右上には委託発売を示す「○委」の文字が入っています。

この記事は菅沼天虎様の「菅沼天虎の紙屑談義」7月8日エントリーの「那覇空港ターミナルビル券売機発行 東京モノレール乗車券」にトラックバックさせていただきました。

すばらしき埼玉高速鉄道の地紋

地紋ネタをもう一つ。

これは埼玉高速鉄道の某駅で発券していただいた出札補充券です。

特にレイアウトが素晴らしいというわけではありませんが、埼玉高速鉄道の地紋は個人的に富山地方鉄道の地紋に次ぐ「ヒット作」であり、出札補充券にもその地紋が使用されているというので購入した次第です。

駅で出札補充券発券の可否を訊ねたところ、すんなり「どちらの区間でお作りしましょう?」といった具合で発券してくださいました。

裏面は真っ白で注意書きは何も書かれていませんが、とにかく地紋が目立つ補充券です。

地紋というよりも、何かのイラストのような感じがします。

ついでにJR武蔵野線と接続する東川口駅で券売機券を購入してみました。

旧型の券売機と新型の券売機が仲良く並んでおり、双方比較するためにも一枚づつ購入しました。旧型機券より新型機券のほうがフォントが細く、ちょっと虚弱に見えます。

どちらも印字の乗りはすこぶる良く、そこそこの保存性が期待されそうです。

コスト削減の折、首都圏の大手私鉄では西武鉄道・東武鉄道・京王電鉄など、相次いで券売機券の自社地紋を廃止して汎用のPJR地紋になってしまっていますが、ここは第三セクターが為せる技なのでしょうか?

| « 前ページ |