趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

上野駅発行 とき6号立席特急券

年末の繁忙期に上野駅で発行された、在来線特急とき号の立席特急券です。

立席特急券は、指定席が満席の際、座席の使用を前提としない条件で発売された特急券です。

立席特急券は乗車する列車・区間が指定された自由席特急券で、座席の指定を受けないという点では自由席特急券と同じ効力ですが、乗車する列車が指定されている点が自由席特急券と異なっています。

通常の自由席特急券は、有効の期間・区間内であれば一回に限りどの列車の自由席に乗っても構わないことになっていますが、立席特急券はそれが許されず、どちらかと言えば指定券の一種です。

通常、立席特急券は区間が記入された様式のものが一般的ですが、上野駅のものは、混雑時に素早く捌くために汎用性を重視したのでしょうか、自由席特急券のように距離制の表記となっており、比較的珍しい様式ではないかと思われます。

西武鉄道 補充片道乗車券

西武鉄道新宿線武蔵関駅発行の補充片道乗車券(補片)です。

まだ硬券の補片が存在していたころのもので、経由欄が達筆(?)過ぎて読みづらいですが、中央本線経由の松本までとなっています。

経由欄は「高尾・中央」と読めます。通常であれば接続駅である高田馬場駅や国分寺駅の記載をするのが一般的なように感じられるのですが、敢えて高尾駅が経由駅として記載されているのが少々不思議な感じがします。

近畿日本鉄道 大阪阿部野橋駅入場券

本日は22.-2.22なので、日付遊び的に12.12.12のものを探しました。

近畿日本鉄道(近鉄)大阪阿部野橋駅発行の硬券入場券です。

近鉄ではすべての有人駅で硬券入場券を購入することができます。

ただ、最近の近鉄の入場券は活版印刷の従来券からオフセット印刷のようなすっきりとした券に変わりつつあり、従来型の券がどのくらい残っているのか、定かではありません。

なお、この券は「発売当日 時 分から」とすべきところ、「発売日共 時 分から」と誤植されたミス券となっています。

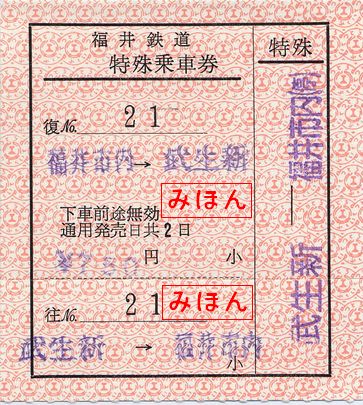

福井鉄道 特殊乗車券

福井鉄道武生新駅発行の特殊乗車券です。

補往のような扱いの乗車券ですが、「特殊乗車券」という名前になっています。

武生新駅から福井市内までの区間は片道運賃390円で往復運賃780円のところ、750円という割引運賃となっていますので、その辺が「特殊」と言われる所以なのかもしれません。

様式は他に類を見ない変わったもので、往路券が下の4分の1くらいの半券のようになっています。

また、小児断片は縦書で記入するようになっていますが、縦書のハンコはなく、横書で捺印されています。

よくよく見ると何かが足りないのに気づきます。「通用発売日共2日」と表記されているものの、発売日を記入する欄がありません。

この券は補片と違って途中駅間では発売しないことになっているとのことであり、予め区間が記入されていました。

福井鉄道 補充片道乗車券

福井鉄道の補充片道乗車券です。

JRなどの補片より小さく、第三セクターの鉄道でよく見かけるようなサイズです。

福井鉄道自社地紋で、経由欄に「駅」、運賃欄に「運賃」と記載されているのが特徴です。

社線完結で発売することが前提となっているようで、予め有効期間が1日と印刷されています。

印発機発行 通過連絡券

高田馬場駅の印発機発行の東急東横線経由、南武線武蔵新城ゆき通過連絡乗車券です。

経由欄には「渋谷・東横線・武蔵小杉・南武経由」と記載されており、通過連絡であることがわかります。

当時、高田馬場駅の券売機には通過連絡券の口座が無く、また既に軟券化が完了されていたため、印発機に通過連絡の口座が存在していたものと思われます。

相互式 通過連絡乗車券

新大久保駅発行の東急東横線経由の武蔵溝ノ口ゆき通過連絡券です。

東京山手線内から東急線もしくは小田急線を経由して南武線に至る通過連絡券には、前回エントリーの地図式券だけではなく、相互式券も存在しました。

地図式と相互式を使い分けていた理由はわかりませんが、東京山手線内発の硬券では、秋葉原駅の地図式券の他は殆どが相互式であったように記憶しています。

この券の経由欄は「渋谷・武蔵小杉経由」としか記載されておらず、一見して東横線経由の通過連絡券であることがわかりにくいです。

武蔵溝ノ口駅へ行くのであれば、渋谷駅から東急田園都市線(当時は新玉川線と田園都市線)に乗れば便利であると思われますが、通過連絡の取扱いがあるため、このような乗車経路も「あり」というわけです。

南武線発 東京山手線内ゆき通過連絡券

今回は、前回エントリの東京山手線内から南武線ゆき通過連絡券と逆ルートで、南武線から東京山手線内ゆきの通過連絡券です。

こちらも社線部分は「+++++」というラインで表記された地図式券ですが、東京山手線内の着駅を示す太線がやや太く、駅名の活字が若干大きい様式となっています。

また、運賃を示す「240」の文字も若干小さめとなっており、様式的にイメージが異なります。

なぜ、東京山手線内からのものと南武線からのものの地図の様式が同じ様式のものでないのか定かではありませんが、この現象はJR東日本に民営化された後も継承されています。

裏面です。

裏面の注意書きは、51㎞以上100km以下の地図式券のものと大差ありませんが、「小田急線経由」という経由表記が追加されています。

東京山手線内発 南武線ゆき通過連絡券

秋葉原駅発行の小田急線経由南武線ゆき通過連絡乗車券です。

前回エントリーの券売機券同様、硬券式のものも地図式となっています。

大人専用の券となっており、小児用は別に小児用券が設備されていました。

一見したところ、51㎞以上100km以下の区間用に設備されていた地図式券と様式は同じものとなっていますが、社線部分については「+++++」という線が使用されている点が特徴です。

こちらが同じ区間の小児用券です。

国鉄・東急 通過連絡券

新宿駅発行の通過連絡券売機券です。

新宿駅~渋谷駅乗換~東急東横線経由~武蔵小杉駅乗換~南武線矢向駅・津田山駅間各駅ゆきの乗車券になります。

まだ、新宿駅東口のきっぷうりばにキレート式券売機が残っていた時代のもので、印字が若干薄れていますが、印面が比較的くっきりと印字された券です。

通過連絡は経路が複雑だからなのか、券売機券であるにもかかわらず、地図式のまま生き延びてきました。

今般、3月の湘南新宿ラインの武蔵小杉駅開業により、東京山手線内各駅から東急線もしくは小田急線を経由して南武線に至る通過連絡の取り扱いが、定期券を除いて廃止されることが発表されました。

この独特な様式の券も、あと1ヶ月で見納めとなります。

| « 前ページ |