趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

関西電力 トロバスラストイヤー 記念乗車券セット ~その1

明日、平成30年11月30日を以って、日本国内でも数少ない無軌条電車(トロリーバス)である関電トンネル無軌条電車が54年の歴史に幕を閉じます。

関電トンネル無軌条電車は長野県大町市の扇沢駅と富山県中新川郡立山町にある黒部ダム駅間5.4kmを結ぶ路線で、ほぼ全線トンネルという事情からトロリーバスによる運行を行っていましたが、施設の老朽化等の事情により、営業最終日翌日の本年12月1日付で鉄道事業を廃止し、今後は充電式電気バスによる運行に変更されます。

トロリーバスの運転席です。見た目は自動車のバスによく似ていますが、計器類は電流計や電圧計など、電車のものがたくさん付いています。

全線単線で途中1か所に行き違いのできる信号場があり、運行は単行もしくは続行方式で運転され、扇沢~信号場間のA閉塞および信号場~黒部ダム間のB閉塞それぞれでスタフを携行し、続行の場合は続行車両が携行して運転されます。

業務用自動車が運転される時間など途中で行き違いのない場合には全区間を一閉塞とした併合閉塞で運行され、この時にはA閉塞およびB閉塞の2種類のスタフを携行して運転されます。

先ほどの運転席写真の真ん中上の方にオレンジ色の札が見えます。

拡大してみました。これが信号場~黒部ダム間のB閉塞用のスタフです。

1枚目の写真のように先頭の車両は屋根上の緑ランプを1灯点灯させ、続行車はオレンジランプを2灯点灯させていました。この灯火により、対向列車はオレンジランプを確認して先の閉塞内に対向列車が無いことを確認します。

オレンジランプが点灯されている続行車両の後部です。2本のトロリーポールが架線に接していることが分かります。

続行車両から見た先頭車両です。お互いにタイフォンで合図しながら、間隔を空けて走行しています。

さて、同社では最後の年を「トロバスラストイヤー」と称してイベントを行っています。

トロリーバスの引退を記念して記念乗車券が発売されています。記念乗車券は券紙の写真が引退に因んだもので、券は3種類ありますが、それぞれ約2か月づつで切り替わっており、すべてを集めるには最低でも3回乗車する必要がありました。

同社では、3種類をコンプリートしたい旅客のため、記念乗車券セットを一部500円で販売しています。

記念乗車券の表紙です。

それでは次回、記念乗車券の中身を御紹介いたしましょう。

東京都交通局 代々木から180円区間ゆき片道乗車券 ~その2

前回エントリーで東京都交通局代々木駅で発行された同駅から180円区間ゆきの片道乗車券を御紹介いたしましたが、今回は同局で最近増えつつある新型券売機で発行された最新様式の券を御紹介いたしましょう。

最近見かける最新の券売機です。画面が大きいため少々幅が広く、遠くから見るとずんぐりむっくりした感じです。何となく2020年の東京オリンピックを意識しているのでしょうか、市松模様のようなデザインとなっています。

画面は日本語の他に英語や中国語などの外国語にも対応し、従来の購入希望ボタンを押して乗車券を購入する方法の他、画面に路線図を表示して目的地をタッチして購入することも可能です。

新型機で発行された、代々木から180円区間ゆきの片道乗車券です。黄色東京都交通局高速鉄道用地紋の券紙は従来機と変わりませんが、発行日付が西暦表示になり、駅名や「東京都交通局」「都営地下鉄線」の部分に英語およびローマ字が併記されている点や、駅コードである「E-26」も表記されており、かなり混雑した券面になっています。

前回エントリーの従来様式と比べますと、かなり余白が無い感じです。

東京都交通局 代々木から180円区間ゆき片道乗車券 ~その1

平成30年10月に東京都交通局(都営地下鉄)大江戸線代々木駅で発行された、180円区間ゆきの片道乗車券です。

黄色東京都交通局高速鉄道用地紋のA型金額式券売機券です。

フォーマットとしては東京メトロ(東京地下鉄)でも使用されている汎用的なもので、首都圏地域では馴染み深い様式です。

東京都交通局では乗車券類の日付を和暦から西暦に切替えているようで、この様式は同局では旧様式となり、券売機機器の代替により、だんだんと姿を消してきているようです。

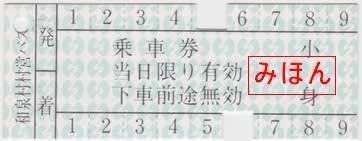

和泉村村営バス 乗車券

戴き物なので詳細が不明ですが、和泉村村営バスの乗車券です。

水色和泉村村章地紋の半硬券で、発着停留所の番号をパンチで入鋏する独特な様式です。

恐らくこの券は、5番停留場(もしくは区)から6番停留場(もしくは区)までの1区間用として発行されたようです。

裏面です。券番も印刷されていますが料金の記載は一切なく、どのように売り上げ管理をしていたのか、興味深いところです。

地紋を拡大しますと、和泉村の村章が分かります。

和泉村はかつて福井県の最東端で岐阜県との境界線の辺りにあった村で、昭和30年代に下穴馬村と大穴馬村が合併して誕生した村のようですが、平成17年に大野市に編入されて消滅しています。村内にある鉄道の駅が越美北線の九頭竜湖駅で、この券は九頭竜湖駅で購入されたものだそうです。

和泉村村営バスはJR九頭竜湖駅を中心として路線があったようで、九頭竜湖駅からぶなの木台、天狗岩、和泉スキー場、家族旅行村を結ぶ「前坂線」、国民休養地、板倉、平成の湯、下山、大納、中竜、板倉を結ぶ「下山中竜線」、板倉、下山、越前大野駅を結ぶ「大野線」の3路線があったようで、現在は大野市に引き継がれて大野市営バス「和泉3線」という名称で存続しており、いずみタクシーという事業者が市から委託されて運転されているようです。

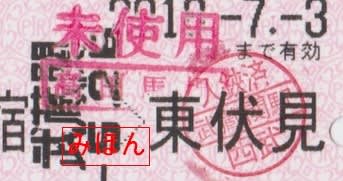

西武鉄道 未使用印

西武鉄道新宿線、西武新宿~東伏見間用の回数乗車券です。

桃色PJRてつどう地紋のA型普通回数券で、西武新宿駅の券売機で発行されたものです。

当初、平成30年5月に武蔵関駅の自動改札口を通って入鋏を受けて高田馬場駅まで利用しましたが、当日、改札を入ったタイミングで平行するJR中央線が事故で運転見合わせとなり、JR東日本は西武鉄道に振替輸送を依頼しました。

管理人は振替輸送に有効なJR東日本の定期券を所持しておりましたため、すでに普通回数券で入場してしまった後に知った振替輸送適用の可否を高田馬場駅の改札口で訊ねてみたところ振替輸送が適用されるとのことで、使用した回数券は「未使用」印を捺印のうえ、有効期間内であれば後日使用することができるとのことでした。

未使用印部分を拡大してみました。上段に「未使用」と記載され、下段に「高田馬場」という駅名小印が一体となった印です。この印を捺印されたとき、一旦自動改札を通ってしまったので、次回使用する時は有人改札を利用してください、とのことでした。

それから数週間後、有人改札を利用して乗車したところ、入鋏印を捺印のうえ、無事に使用することができました。

同社の入鋏印には日付が無いのでこれでは乗車日がわかりませんが、有効期間内である7月3日までに乗車しています。

東武鉄道 大宮駅発行北大宮ゆき連続乗車券

平成30年9月に東武野田線(アーバンパークライン)大宮駅で発行された、北大宮ゆきの連続乗車券です。

若草色東武鉄道自社地紋の特別補充券で作成されています。

同社では首都圏大手私鉄としては珍しく連続乗車券の発売が行われておりますが、券売機や窓口端末では発券することができず、特別補充券での発行となります。

この券の経路は大宮駅から2駅先の大宮公園駅まで行き、1駅戻った北大宮駅までのもので、最短区間運賃である150円の2倍となり、有効期間も2倍となります。

上溝駅発行 (横)橋本までの往復乗車券

昭和61年12月に相模線上溝駅で発行された、横浜線橋本駅までの往復乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型大人・小児用往復券で、東京印刷場で調製されたものです。

昭和61年ころになりますと、首都圏では比較的乗降客の少ない小規模の駅でも窓口業務合理化によって券売機の導入が進み、近距離乗車券の硬券が淘汰されていきましたが、一部の駅では非常用として最短距離の口座を窓口に残す駅もあり、山手線の原宿駅のように最短区間だけは常時硬券を発売している駅もありました。

そのような中で、近距離片道乗車券は設備廃止のうえ券売機のみの対応とし、需要のある区間について、往復乗車券のみ硬券口座を残す駅もかなりあったようです。

これは、当時の券売機に往復乗車券に対応していないものが存在していたことと、国鉄増収策の一環として復路分の運賃も発駅で収受することにより、独立採算制が採られていた駅の売上に貢献させる目的もあったようです。

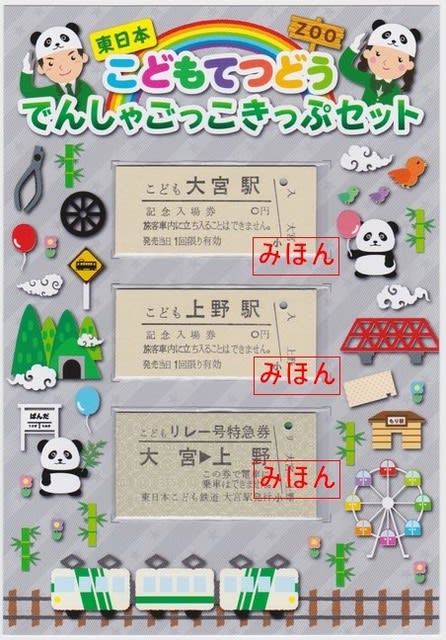

こどもてつどう でんしゃごっこきっぷセット ~その4

「こどもてつどう でんしゃごっこきっぷセット」の連載最終回となります。もう少しお付き合いの程、よろしくお願いいたします。

今回は3セット目の券を御紹介いたしましょう。

3セット目は駅名がまた漢字バージョンの「東日本ことも鉄道大宮」駅となります。台紙にパンダが描かれており、大宮駅の他、上野駅がテーマとなっているようです。

まずはセット1枚目の券です。

こども大宮駅の入場券です。白色無地紋のB型大人・小児用券で、やはり東京印刷場で調製された券によく似ています。

1セット目の入場券がこども大宮駅の入場券でありましたので、これでこども大宮駅の入場券は大人・小児用および小児専用券の双方が揃うことになります。

こちらが1セット目に入っていた小児専用券です。

このセットでは、セット2枚目の券も入場券になります。

こども上野駅の入場券です。白色無地紋のB型大人・小児用券で、やはり東京印刷場で調製された券によく似ています。

前回エントリーの時に御紹介いたしました、平成元年11月に上野駅で発行された普通入場券です。こども上野駅のものと「本家」上野駅のものです。上記2枚は間違いなく東京印刷場で調製された普通入場券がプロトタイプになっているものと思われます。

こども上野駅分入場券の裏面です。あまりに精巧に作成されているからか、「この券で上野駅への入場はできません。」という文言があります。

セット3枚目の券です。

こどもリレー号特急券というものが入っています。青色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製された風になっています。

この券だけが全くの創造された様式で、国鉄・JRを通し、リレー号用の特急券というものは存在しません。

若いコレクター氏は御存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、かつて昭和57年に東北新幹線が開業した時は大宮駅が暫定の始発駅であったため、当時の国鉄は、今までの在来線特急のサービスレベルを確保するため、上野~大宮間に185系電車200番台を使用した「新幹線リレー号」という列車を走らせました。恐らくこの券はその列車用の特急券として作成されたものと思われますが、リレー号自体は快速(もしかすると普通)列車であったために特急券は存在せず、この券は「幻」の特急券です。

リレー号特急券の裏面です。ここにはかつて大宮~上野間に新幹線リレー号という列車が運転されていたことが記されています。

いままで3セットの「こどもてつどう でんしゃごっこきっぷセット」を御紹介してまいりましたが、実際に硬券を印刷している会社が、実際に使用している印刷機と券紙を使用して作成しているのでリアリティがあり、かえってコレクターの興味をそそるものに仕上がってのです。

大宮へお越しの際には、ぜひ実物を手に取ってご覧になり、「いいね」と思われたらお土産に御購入いただきたいと思います。

こどもてつどう でんしゃごっこきっぷセット ~その3

1回連載をパスさせていただいちゃいましたが、「こどもてつどう でんしゃごっこきっぷセット」に戻ろうと思います。

今回御紹介致しますのは2セット目の券になります。

こちらのセットは漢字の「東日本こども鉄道大宮」駅ではなくひらがなの「東日本こども鉄道おおみや」駅となります。

それでは仔細を見て参りましょう。

セット1枚目の券は「おおみや」駅の入場券になります。

白色無地紋B型大人・小児用の券で、やはり東京印刷場の様式に準じています。

大宮駅の券は手元にございませんので、平成元年11月に発行された、上野駅の「本物」の券を図示いたします。「普通入場券」のところが「記念入場券」となっている以外は様式としてほぼ同一ですので、この様式がプロトタイプとなったことは間違いないでしょう。

裏面です。これかの券はすべて券番が「0001」となっています。

セット2枚目の券は「おおみや」駅から東京山手線内ゆきの片道乗車券になります。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券となっています。やはり東京印刷場で調製された券とよく似ています。

A型の青色券ではありますが、「発売当日限り有効 下車前途無効」となっています。

当然同じ区間の券は持ち合わせておりませんが、昭和56年12月に塩山駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道乗車券を図示いたしました。

おそらく、この様式の券がプロトタイプなのだと思われます。

裏面も結構忠実に再現されています。

実物の券はこのような感じになっているので、いかに忠実かがお分かりいただけるかと思います。

では最後にセット3枚目の券を見てみましょう。

桃色こくてつ地紋のA型大人専用特急券です。やはり東京印刷場で調製された券に準じていますが、プロトタイプとなる券が見当たりません。

昭和55年2月に行川アイランド駅で発行された自由席特急券ですが、一番これがプロトタイプとして近いのではと思います。

さて、台紙に券が装填された写真を仔細に見ますと、1枚目の入場券が2枚重なっているように見えます。

どうなっているのか、出してみました。

なんと、「肩たたき券」というものが入っていました。名前を記入する欄があり、全くの「お遊び」ですが、よくよく見ると桃色PJRてつどう地紋の券紙に印刷されている優れモノでした!

裏面はこんな感じです。

というわけで、次回3セット目の券を御紹介したいと思います。

便所 のプレート

どこで手に入れたのかさっぱり覚えていないのですが( ^ω^)・・

なぜか我が家にある「便所」のプレート。

風貌や字体から国鉄時代のそれと分かりますが、いったいどのような経緯で私のコレクションの中に紛れているのか、分かりません・・・(*´Д`)

国鉄車両の便所と言えば、子供の頃にしゃがんだら真下に線路が見えて怖かったし、踏切で急行列車を待っていたら「黄色い水」の洗礼を受けたこともあったし、良い思い出はありません。

新宿駅で165系の急行アルプスが出発して行ったあと、線路に「黄金の山」が残されていたこともありました。

若い世代の方は分からないと思いますが、国鉄の列車便所、今では考えられないくらい劣悪な環境でした。

で、このエントリーは何なんだと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、ただそれだけです (´Д`)

| « 前ページ |