趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

麻績駅発行 硬券入場券

昭和50年3月に発行された、麻績駅の硬券入場券です。

麻績(おみ)駅は篠ノ井線の駅で、この券が発行された約1年後の昭和51年4月、聖高原駅に改称されています。

同駅が位置する場所は長野県東筑摩郡麻績村ですが、近くにある聖高原県立自然公園にちなんで改称されたようです。

券は新潟印刷場調製のB型無地紋の30円券で、小児断線のある大人・小児用券となっています。

竜田口駅発行 南阿蘇鉄道連絡乗車券

平成4年3月に豊肥本線竜田口駅で発行された、南阿蘇鉄道阿蘇白川駅ゆき連絡乗車券です。

南阿蘇鉄道は豊肥本線立野駅から分岐する第三セクター路線で、国鉄高森線を継承して運営されています。

現在でもJR九州とは宮地駅~熊本駅間で連絡運輸が設定されており、連絡乗車券を発売することができます。

さて、この券ですが、門司印刷場調製のB型硬券で、JRK地紋の一般式券で、経由表記が「南阿蘇鉄道経由」となっております。

一般的に見かける連絡乗車券の場合、経由欄は接続駅が記載され、この券の場合では「立野経由」となる例をよく見かけますが、接続駅の表記なしに連絡路線名が表記された例は通過連絡券を除き、比較的レアなケースとであると思われます。

鹿児島車掌区乗務員発行 第1種車内補充券

発行年の記載がありませんが、平成元年10月に鹿児島車掌区の車掌さんに発行して頂いた、第1種車内補充券です。

橙色JRK地紋のノンカーボン式となっています。

当時はまだ携帯用車内乗車券発行機が普及しておらず、このような手書きの車内補充券が健在でしたが、機械化と共に過去帖入りしてしまっています。

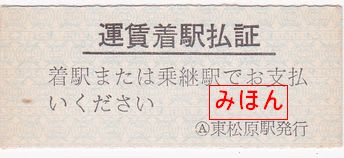

京王帝都電鉄 運賃着駅払証

京王帝都電鉄(現・京王電鉄)東松原駅発行の運賃着駅払証です。

B型の京王帝都自社地紋の半硬券で、千切り式券となっています。

裏面です。

裏面の記載事項を見ますと、この券は自動券売機の故障などの異常時に発行するものと思われ、発車間際に乗車する旅客に交付される無札証明とは性格が違うようです。

頂き物なので、いつ・どのような状況下で発行されたのか不明ですが、自動券売機の故障等で乗車券の発券ができなかったときのものと推測されます。

それにしても、発行駅名が印刷されているものであるにも拘わらず、券売機故障時だけで2629番という発行枚数は、東松原駅の利用客の規模から言って相当なもので、少なからず、券売機故障以外にも、乗車時に何らかの理由によって乗車券を購入できなかった旅客への、無札証明としても発行されていたのかもしれません。

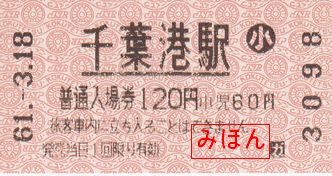

京葉線 千葉港駅入場券

昭和61年3月18日に券売機で発行された、京葉線千葉港(現・千葉みなと)駅の入場券です。

京葉線の各駅は開業当初より自動改札が導入されており、また、首都圏の駅が軟券化されている最中でもあり、国鉄時代に硬券の入場券が発売されたことはなかったと記憶しております。

同駅は、この券の発行された15日前の昭和61年3月3日に千葉港駅として開業しましたが、「ちばこう」と誤読されることが多く(実際に管理人も当初、ちばこう駅と読みました)、「千葉みなと」と表記されることもあったと聞きます。

しかし、JR化後の平成4年3月14日、正式に千葉みなと駅に改称されています。

平成21年2月に、記念入場券として発行された同駅の硬券入場券です。

記念入場券とはいえ、B型で有効期間の書かれた「呪文」のない好ましいスタイルで、一見すると、通常発売の入場券と見間違えるほどの出来です。

同駅の硬券入場券は、もしかするとこれが最初かもしれません。

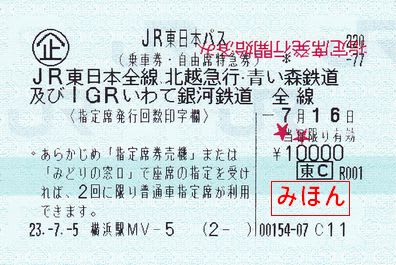

JR東日本 東日本パス

JR東日本は、先の東日本大震災を受け、東北をはじめとした東日本エリアの観光地を元気にするとともに、復興支援・お見舞い・帰省などの様々な移動をサポートすることを目的として東日本パスが発売しました。

これは、JR東日本全線の新幹線・特急列車の普通車自由席が乗り降り自由となり、また、北越急行・青い森鉄道・IGRいわて銀河鉄道も使用でき、さらには、あらかじめ座席の指定を受ければ、「はやぶさ」号を含む、普通車指定席が2回まで利用できるフリーきっぷです。

これだけの内容で10,000円という価格は全国紙の経済面でも話題となり、「このきっぷがあるから日帰り旅行をしよう」というニーズにマッチしたようです。

そんな話題のきっぷですので、1回くらいは使用してみようと思い、この3連休に購入してみました。

連休を控え、みどりの窓口はどこも混んでおりましたので、横浜駅のMVにてセルフ発券です。

自動改札対応の85㎜券です。購入直後に指定席の予約をいたしましたため、「指定席発行開始済み」と赤色で印字されています。そして、赤い★印は指定券の発行回数を示します。

なぜか、指定席発行開始済みの文字がひっくり返っていますが、MVで指定席券を乗変したときも原券に指定券変更済の印字がひっくり返って印字されますので、これはMV特有の何かに起因するようです。

発券された新幹線指定券です。

新幹線特急券ではありませんので、「新幹線指定券」となり、料金の表示はなく、同時発券の切符と同時使用に限り有効である旨と、右下にや「〇特」の表示があります。

今回は山形新幹線の往復を選択いたしました。目的地は一目瞭然ですね。

ご案内文書です。

3枚の120㎜券に分かれて印字されています。

最後に、アンケートがついています。

記入の上、最寄の駅改札口渡すように書かれています。

若桜鉄道 若桜駅発行硬券乗車券

昭和63年9月、若桜鉄道若桜駅で発行された乗車券です。

B型自社地紋の硬券で、印刷工場は不明の券です。

当時、第三セクター各社の硬券乗車券には印刷場の不明のものが存在し、同社の他に秋田内陸縦貫鉄道や由利高原鉄道、山形鉄道などもそうでした。山形鉄道は今でもそのような券を使用しているのではないでしょうか?

平成19年11月に発行された、同区間の乗車券です。

日本交通印刷調製の券に変更されており、視覚的にかなり異なったものになっています。

券紙が通常の硬券用券紙になっていますが、色が薄いながらも自社地紋は引き続き使用されています。

西東京バス バス乗車券

西東京バスは東京都の八王子・青梅・あきる野市を中心として運行されている京王グループ傘下のバス事業者で、JR青梅線の前身である青梅電気鉄道のバス部門として設立された経緯があります。

(表)

(表)

(裏)

(裏)

これは同社が夕やけ小やけ号というボンネットバスを運行していた平成16年に、陣場高原下バス停前の売店で購入した乗車券です。

左上にあるのは同社の社章で、「西東京バス乗車券」の文字や「YEN」という表記が、大変レトロな雰囲気を醸し出しています。

裏面は、運賃箱に投入されたときに裏返しになっても良いように、金額の表記があります。

回数券のように綴られた千切り券式の金券となっており、一見すると回数券のように見えます。

当時運行されていた夕やけ小やけ号です。

ボンネットバスとレトロな感じの乗車券は、小さなバス旅を演出しています。

夕やけ小やけ号は平成19年5月に老朽化と修理部品確保の困難性から営業運転から引退してしまっておりますが、レトロなバス乗車券は今でも健在でしょうか?

糸魚川駅発行 南小谷駅ゆき硬券乗車券

平成21年12月に糸魚川駅で発行された、南小谷駅ゆきの硬券乗車券です。

JRW地紋のB型一般式硬券ですが、この券は通常発売用として設備されていたものではなく、大糸線のキハ52型気動車のさよなら運転に便乗し、同駅で限定発売された「復刻硬券」として発売されました。

同社は硬券乗車券を廃止してから相当な年月が経っており、JR最後の旧型気動車の引退と久しぶりの硬券乗車券の発売ということで、1枚650円という比較的高額な券ではありましたが、相当な枚数が売り捌かれたようです。

区間は異なりますが、硬券が健在であったころの同社の硬券乗車券です。大阪印刷場調製の一般式券で、A型券となっておりました。

最近発行されている復刻硬券はかつてのイメージを変えないようなデザインのものが多いようですが、この券はビジュアル的にかなり雰囲気の異なるものとなっております。

立川駅発行 180円区間ゆき硬券乗車券

昭和59年2月に立川駅で発行された、180円区間ゆき硬券乗車券です。

東京印刷場調製のB型硬券で、大人・小児用の様式となっています。

この券の発行されたD番窓口が特定できていないので真偽は定かではないのですが、当時、立川競輪場場内において競輪開催時に硬券による臨発が行われているという「うわさ」を耳にしていました。

しかしこの当時、私はまだ高校生でしたので競輪場へ足を運ぶことは叶わず、その存在を確認することはできないで歯痒い思いをしておりましたが、この日、たまたまコンコースで足元にこの券が落ちているのを見つけ、見事「ゲット」したわけでした。

ゲットした券は無惨なことに2つに折られて丸められておりましたが、なんとか修復して現在に至っております。

で、結局、競輪場のなかで硬券が臨発されていたのかどうか、本当のことはわかりません。

| « 前ページ |