趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

しなの鉄道 小諸駅硬券入場券

平成24年10月に、しなの鉄道小諸駅で発行された、硬券入場券です。

と言っても、これは通常発売のものではなく、開業15周年を記念して、小諸駅のみで発売されたものです。

しなの鉄道自社地紋のB型券で、日本交通印刷で調製されたものと思われます。

発売時にはこのような台紙がついており、記念入場券として観光客からも結構人気があるようです。

券の裏面です。あまり良く知りませんが、平成24年10月7日に「しなの鉄道開業15周年記念祭」というイベントが開催されたようで、その記念として発売が開始されたようです。

裏面の記載によりますと、平成25年10月31日まで使用できるようになっていますので、在庫が残っていれば、10月までは発売されていそうです。

この券の面白いと感じたところは、表面の「入場時刻から2時間以内1回限り有効」という文言です。通常入場券の時間制限を課している場合は発売時刻を始点として2時間以内としているものが殆どのように思われますが、この券の場合は入場時刻を始点としているのです。であれば、入場さえしなければ発売日1日はいつまででも有効であり、入場をすれば、そこから2時間でタイムオーバーとなるわけです。

細かいことですが、なんか変わっていませんか?

のと鉄道 松波駅発行 硬券入場券・乗車券

前回エントリーに引き続き、のと鉄道に変換後の同駅発行の硬券入場券と乗車券です。

平成元年10月にのと鉄道松波駅で発行された硬券入場券です。日本交通印刷調製のA型無地紋の券です。

のと鉄道では直営有人駅で硬券入場券を発売しており、当時は各駅でこの様式の券が発売されていました。同駅も直営駅であったため、このような券を入手することができたわけです。

のと鉄道転換後も縁起きっぷの発売が継続され、入場券と同じ日本交通印刷で調製されたA型一般式券がありました。

しかし、国鉄時代とは違い、地紋が桃色と青色の2種類あり、出札窓口には2種類の「松波から恋路ゆき」が発売されている旨の張り紙がありました。桃色と青色の意味は恐らく、「女の子用」と「男の子用」として作られたものなのでしょう。

そんな茶目っ気を出したのと鉄道の松波駅でしたが、平成17年4月の能登線廃止の際に廃駅となってしまっています。

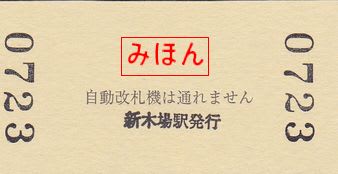

東京臨海高速鉄道 新木場駅発行 硬券入場券

昨年末に東京臨海高速りんかい線の新木場駅で発行された、硬券入場券です。

大人用と小児用の2種類があります。

同社では平成23年の秋ごろからJR管理駅である大崎駅を除く各駅で硬券入場券を発売していますが、なぜか売り切れる度に様式が変更となっています。

第1弾は自社地紋入りのB型大人・小児用が発売されていましたが、第2弾になってからは無地紋のA型券で、大人用および小児用がそれぞれ設備されました。

今回ご紹介のものは恐らく第3弾のもので、レイアウトは第2弾と同じA型の大人用および小児用ですが、自社地紋が追加されています。

しかし、券面を良く見ますと、あることに気づきます。

先ずは表面です。

今までは各駅用に駅名の印刷された券となっていましたが、第3弾では駅名記入式となっており、ゴム印で駅名が捺印されているために、大人用の表記が若干右上がりになっているのが分かります。面白いことに、他社の駅名記入式の入場券とは異なり、最後の「駅」の文字までがゴム印となっているのが特徴です。

そして、相変わらずですが、第2弾同様に小児用の「小」の影文字はゴム印で捺印されたものとなっており、大人専用券に小児料金が、小児専用券に大人料金が表記されているのも特徴です。

要するに、第1弾では大人・小児用券が各駅用1種類であったものが、第2弾では大人用と小児用の2種類となっていますが、小児用は予め「小」の文字を捺印するだけですので、結果的には各駅分が1種類づつであったことになります。第3弾に至っては、大人用・小児用はおろか、駅名までが記入式になっていますので、全社的に1種類しか存在しないことになります。

上から大人用・小児用の裏面です。

裏面には自動改札が使用できない旨と発行駅が表記されていますが、駅名記入式であるのですから、当然ながら発行駅名も記入式でなければなりません。

それぞれの発行駅名の部分を拡大してみました。どうやら、発行駅名の部分もゴム印で捺印されているようで位置が違っていますし、下の小児用のものは若干左側の印圧が強かったようで太くなっています。

やはり裏面も表面同様、「駅発行」の部分までもがゴム印となっており、そのために駅名部分と「駅発行」の部分の間隔があいてしまったりする事象を防ぐことができます。

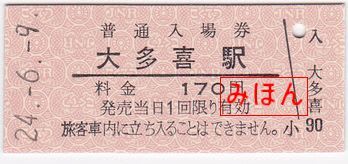

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券 ~いすみ鐵道

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券のラストはいすみ鐵道です。もう少しおつきあいください。

いすみ鐵道の券も本社所在地である大多喜駅のものとなっています。

桃色国鉄地紋のB型券で、各社が無地紋の横一条もしくは自社地紋となっているなかで、唯一国鉄地紋という自社独自のものでない地紋をあしらったものとなっています。

こちらが同社のオリジナル様式の現行券です。同社は数年前までは日本交通印刷調製のA型無地紋券が使用されていましたが、現在は関東交通印刷調製の無地紋赤横一条のB型券です。大多喜駅の他に国吉駅と大原駅にも硬券入場券の設備がありますが、比較のために大多喜駅のものをアップいたしました。

記念入場券と比べますと、地紋と横一条のあるなしの相違がありますが、印刷場が同じところであることもあり、活字製版については全く同じものが使用されているようです。6社の中では千葉モノレールのものが一番通常の様式の券に近い感じが致しますが、いすみ鐵道のものは地紋を除けば全く同一のものとなります。

千葉の2社が「地産地消」なのでしょうか、同じ千葉県にある関東交通印刷の券を使用していることもあり、今回の記念入場券の中で、オリジナル券と記念入場券にあまり相違がなく、「見慣れた」感じを受け、千葉県以外の4社については比較的様式をオリジナルに近づけているものの、印刷場の違いによる活字の違いから、かなり雰囲気を異にする感覚を受けました。

しかし、私個人の感想としては、オリジナルの券がセットされているよりも、このような独特な券がセットされていることに興味を抱いて購入した次第です。

「好き嫌い」は人それぞれですが、個人的には大変気に入っている記念入場券セットのひとつです。

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券 ~千葉モノレール

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券の5番手は千葉モノレールです。

千葉モノレールは動物公園駅の券が入っており、今回の6社の中では唯一通常発売されていない駅のものとなっています。

券はB型の千葉モノレールオリジナル地紋の券で、大人専用券となっています。

料金の横に「発売当日限り有効」と記載されており、同社の硬券入場券は一風変わった様式です。

こちらは同社で通常発売されているオリジナル券で、千葉駅発行のものとなります。同社では通常発売は千葉駅のみとなっていますので、駅名が違いますが、比較のためにこちらをアップいたしました。

B型千葉モノレールオリジナル地紋の大人専用券で、様式的には全く記念入場券と同一です。印刷場も記念入場券と同様に関東交通印刷によるものですので、発行駅名が異なりますが、今までの中では一番オリジナル券に近いものとなります。

オリジナル券の裏面です。

記念入場券にはありませんが、オリジナル券には「懸垂式空中飛行鉄道 千葉モノレール」の表記と発行箇所名の記載があります。

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券 ~ひたちなか海浜鉄道

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券の4番手はひたちなか海浜鉄道です。

ひたちなか海浜鉄道は本社所在地である那珂湊駅分となっています。

関東交通印刷調製のB型無地紋の券で、赤横一条が入っています。同社の硬券入場券には小児断片はなく、大人専用券です。

また、社名が1行目に記載されていたり、「通用発売当日1回限り」や「客車内に立入ることはできません。」などの記載は、今までの3社のものとは異なる表現となっています。

こちらは同社オリジナルの券です。

B型無地紋の大人専用券で赤一条の入った券です。記念入場券はかなりオリジナルに近い感じではありますが、オリジナル券は日本交通印刷による調製となっており、活字の字体に相違があるため、やや雰囲気が異なっています。

同社は入場券の他に一部乗車券も硬券で発売しておりますが、そのいずれも日本交通印刷で調製されています。関東交通印刷調製の券は雰囲気がかなり異なります。

オリジナル性を尊重して作成された券ですが、オリジナル券の一番下の行には読点「。」がありませんが、なぜか記念入場券には読点が付いていたりしています。

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券 ~山形鉄道

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券の3番手は山形鉄道です。

山形鉄道は本社のある長井駅分となっています。

関東交通印刷で調製されたB型券で、桃色山形鉄道オリジナル地紋となっています。

記載事項は由利高原鉄道と同じですが、駅名の活字には今までとは違う少々小さめのフォントが用いられています。また、小児断片の中の記載が横書きとなっており、小児料金(もしくは差額)である70の記載があるなどの特徴があります。

画像はアップ致しませんが、裏面は券番のみの様式です。

こちらは平成23年7月に長井駅で発行された、現行のオリジナル様式の券です。

B型の桃色山形鉄道オリジナル地紋の券ですが、印刷場は不明で、かなりツルツルした券紙が使用されています。

記載されている内容は記念入場券と同一ですが、オリジナル券の一番下の行は左に寄っています。また、小児断片の記載は「入 長井」が縦書き、「70」が横書きとなっており、この部分については記念入場券はオリジナルに準じていないこととなります。

裏面です。

白一色の券です。なんと券番はゴム印による捺印で、手作り感満点です。ゴム印ですとナンバーリングと違って番号が変わる度にいちいち印面を手で回さなければなりませんので、かなり手間のかかる作業であると思われます。

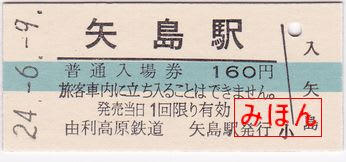

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券 ~由利高原鉄道

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券の2番手は由利高原鉄道です。

由利高原鉄道分は矢島駅のもので、B型無地紋の青横一条のすっきりとした色合いです。

関東交通印刷調製であるこの券は、青横一条を省くと、国鉄時代の入場券を思わせるようなデザインです。

秋田内陸縦貫鉄道のものは一番下の行には会社名の記載しかありませんでしたが、同社のものは左側に会社名が入り、その次に発行箇所名が入っています。画像はアップいたしませんが、裏面は券番のみとなっています。

では、同社のオリジナル券を見てみましょう。

昭和62年9月に発行された、矢島駅の硬券入場券です。

B型無地紋の硬券で、印刷場は不明ですが、横一条のないシンプルな様式です。

記念入場券と比べてみますと、秋田内陸縦貫鉄道のものと同じく記載事項はオリジナルに準じており、小児断片に至ってもオリジナル同様の内容となっています。しかし、印刷場の違いから、趣はかなり異なります。

裏面です。

裏面には券番以外に記載事項はなく、記念入場券はオリジナルに準じています。しかし、オリジナル券は硬券ではあるものの、券番は秋田内陸縦貫鉄道同様に、ナンバーリングによる捺印と思われます。