趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

きょうで「昭和」が終わります

前回エントリーで「昭和最後」である昭和64年1月7日に西武鉄道東飯能駅で発行された普通入場券を御紹介いたしましたが、きっぷの世界にはあと1日「昭和」が存在しておりました。

昭和64年1月8日に豊島園駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、詳細は不明ですが、前回エントリーの山口証券印刷のものとは違う印刷場で調製されたものです。

同社の硬券は、普通入場券の他に普通乗車券・特急券共に2つの印刷場が受け持っておりました。「どの駅が」とか「どの線が」という明確な区分はありませんでしたが、雑駁に山口証券印刷のものは池袋線系統の駅に、もう一つのものは新宿線系統と分かれていた感じでした。ただし、新宿線系統である多摩湖線や国分寺線の駅に山口証券印刷の券が設備されていたり、その逆で、今回御紹介の池袋線系統の駅であってもこちらの券が設備されていたこともありました。ただ、硬券末期は山口証券印刷に纏められていったような気がします。

この券は「昭和最後」の日であった昭和64年1月7日の営業日に発行されたものではありますが、夜12時を回るとカレンダーは1月8日になるわけであり、乗車券類の発行日は翌日の日付に変わります。しかし、まだどこも「平成」を使用していなかったこの日の夜中は、昭和64年1月7日の営業日の一部であったと考えられていたのでしょうか、カレンダー上では存在しない「昭和64年1月8日」となっています。

本日を以って、30年以上続いてきた「平成」が幕を閉じ、明日からは「令和」という新しい元号になります。当然乗車券類の日付についてはコレクター的に大変興味深いものではあったのですが、残念ながら最近の乗車券類の日付は西暦表示になっている事業者が多くなっており、少数派ながら今でも元号表示を行っている事業者が今後どのような表示を行うのか、興味深いところであります。

西武鉄道 東飯能駅発行普通入場券

前回エントリーで「〇社」東飯能駅で発行されたJR東日本の片道乗車券を御紹介いたしましたが、同時に普通入場券も購入しておりましたので御紹介致しましょう。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、山口証券印刷で調整されたものです。

前回申し上げました通り、当時の同駅の駅業務は西武鉄道が行っていましたため、乗車券や急行券、指定券などについてはJRとの委託契約で発売できることになっていましたが、普通入場券については管理事業者である社線側のみで発売されておりました。そのため、同じ窓口ではありますが、普通入場券は西武鉄道の券が出て来ました。

現在の同駅は改札が分離されており、西武鉄道の入場券ではJR東日本のホームへ入場することはできません。

あと3日で「平成」時代が終わって「令和」という時代が始まります。そういった意味で「昭和最後」の日に発行された券を御紹介いたしました。

JR東日本 〇社 東飯能駅から300円区間ゆき片道乗車券

前回エントリーで昭和64年1月1日に発行された乗車券を御紹介いたしましたが、今回はその1週間後に発行された乗車券を御紹介致しましょう。

一度どこかで御紹介したかも知れませんが、昭和64年1月7日にJR東日本八高線の「〇社」東飯能駅で発行された、300円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅は西武鉄道との共同使用駅となっており、当時はJR東日本と西武鉄道の改札は分離されておらず、駅業務は西武鉄道が行っておりました。そのため、発行箇所名の頭に社線発行である「〇社」の符号が付きます。

この券が発行された昭和64年1月7日は昭和天皇が崩御された日で、「昭和」という時代の最終日となった日でした。この日の午後には次の元号である「平成」が発表され、翌日は平成元年1月8日となっています。

JR東日本 〇簡 那古船形駅から140円区間ゆき片道乗車券

昭和64年1月1日にJR東日本内房線の「〇簡」那古船形駅で発行された、140円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券は国鉄時代から続いている千葉支社管内簡易委託駅用の様式で、那古船形の他、行川アイランド・江見・下総橘の各駅用として設備されており、特急券と急行券を除いて「〇ム」と「〇簡」を券面に表示し、小児断片を不要とすることになっておりました。このほか、八王子支社管内用として穴山駅用のものも同じ様式で定められていました。

ただし、国鉄時代には発行駅名が「〇簡 那古船形発行」と「駅」の文字を入れないで表示されていましたが、民営化以降でしょうか、末期には「駅」の文字が入っているものが散見されました。

昭和64年1月1日は「昭和」最後の正月で、あと1週間後に現在の「平成」に変わる時でございました。

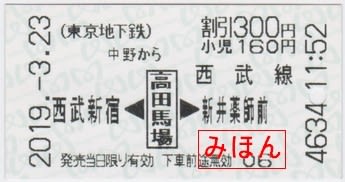

東京メトロ 中野駅発行 高田馬場接続西武線連絡乗車券

2019年3月に東京メトロ中野駅で発行された、高田馬場駅接続、西武新宿線西武新宿駅~新井薬師前駅間ゆきの片道連絡乗車券です。

青色東京メトロ自社地紋の矢印式券で、券売機で発行されたものです。

東京メトロの中野駅はJR東日本との共同使用駅で、駅業務はJR東日本に委託されていますので、この券はJRが受託して発行した券ということになります。

東京メトロは路線が複雑なためか普通乗車券での連絡運輸にかなり制限があり、基本的に直通乗り入れをしている区間に関連するものを中心に設定されおり、連絡乗車券はさほど多く設定されていません。直通乗り入れをしていない区間は、乗継割引が適用されたものが多いように感じます。

大抵の連絡乗車券は金額式が使用されていますが、御紹介のような乗継割引が適用された区間の場合、御紹介のような両矢印の矢印式か、三角矢印(►)を利用した矢印式が使用されているようです。

JR東海 市川本町駅発行 甲府から新宿まで 自由席特急券

昭和63年1月にJR東海身延線市川本町駅で発行された、甲府から新宿までの自由席特急券です。

桃色こくてつ過渡期暫定地紋のA型大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

有効区間は全区間がJR東日本の区間である他社完結の券で、同駅で東京山手線内ゆきの乗車券と共に同時発売されたものです。

同区間の自由席特急券は東京印刷場で調製されたものを良く見かけますが、甲府駅から接続している身延線は1駅目の金手駅からJR東海の区間となりますため、このような券が存在したことになります。

鹿児島交通 加世田から西鹿児島ゆき 片道連絡乗車券

昭和52年10月に鹿児島交通加世田駅で発行された、西鹿児島駅ゆき片道連絡乗車券です。

桃色しようけんTICKET地紋のA型一般式大人・小児用券です。

前回エントリーで鹿児島交通枕崎線と国鉄鹿児島本線が伊集院駅で接続すると申し上げましたが、1日2往復程度、鹿児島交通の列車が国鉄鹿児島本線に乗り入れていた時代がありました。同社では、国鉄乗入れ用としてキハ16形気動車を両運化したようなキハ300型という専用車両を設備したうえで社線からの片乗入れを実施しており、当然ながら、同区間用としての常備の連絡乗車券が設備され、その需要の高さが窺われます。

鹿児島本線を走行する、鹿児島交通キハ300型303号の写真です。

見た目は国鉄キハ10形に似ておりますが、この車両が落成した時には国鉄では片運転台のキハ16形しかなく、両運転台のキハ10形より若干早く誕生したようです。

鹿児島交通 伊集院から薩摩湖ゆき 片道乗車券

昭和54年2月に鹿児島交通枕崎線(廃止線)伊集院駅で発行された、薩摩湖ゆきの片道乗車券です。

桃色しようけんTICKET地紋のB型一般式大人・小児用券です。印刷場は不明ですが、九州地方で良く見られるように感じます。ただし、マークは同じですが地紋文字が「てつだう」となっているものも存在しているようです。

地紋部分を拡大してみました。

発駅である伊集院駅は国鉄鹿児島本線の伊集院駅で、鹿児島交通は国鉄に駅業務を委託しておりましたので、この券は国鉄の出札窓口で発売されています。そのため、発駅の左側に、鹿児島鉄道管理局を示す「〇鹿」の符号があります。

鹿児島交通枕崎線は、昭和58年の豪雨による施設被害によって全線(のちに日置駅~加世田駅間が運転再開)が休止状態になり、昭和59年3月に廃止されてしまっています。

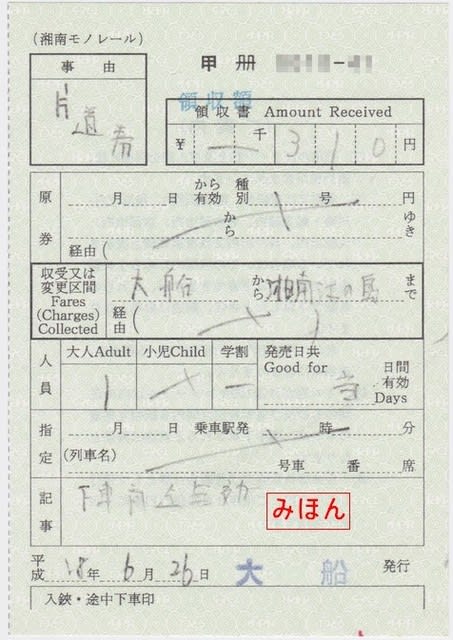

湘南モノレール 乗務員発行 車内補充券

平成30年9月に湘南モノレール乗務員により発行された、湘南深沢駅から大船駅までの車内補充券です。

前回エントリーの出札補充券のものとは異なり、桃色PJRてつどう地紋となっています。

JRや江ノ島電鉄といった他業者との連絡運輸を行っていない同社の乗車券は自社完結のみの発行となるため、領収額欄の金額の最高額が300円と、さほど高くはありません。片道の他、往復乗車券や普通手回り品切符としても発行できるようになっているようです。

同社では各駅に自動券売機の設備や交通系ICカード乗車券用の改札機が導入されていますが、大船駅と湘南江の島駅以外の中間駅は駅員無配置となっている理由からか、首都圏私鉄では珍しく全列車に車掌が乗務して車内精算をしており、概算鋏を使用して、発駅は駅名の上に、着駅は地図の〇印に穿孔して発行します。

湘南モノレール 大船駅発行出札補充券 ~その2

前回エントリーで湘南モノレールの出札補充券を御紹介いたしました。

記事の中で「領収額」と表記すべきところを「領収書」と誤植されたミス券である旨を御紹介いたしましたが、御紹介の券が訂正漏れであったのかも知れませんが、以前購入した券には誤植部分が訂正されておりました。

平成18年6月に大船駅で発行されたものです。領収書という誤植部分に「領収額」というゴム印で訂正してあります。

訂正部分の拡大です。

印刷場から納品される前に気づいたのであれば刷り直しされると思いますので、恐らく設備されてから誤植に気づいたのだろうと推測されますが、コム印を誂えて捺印訂正されています。

| « 前ページ |