趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

JR東日本 〇ム信濃境駅発行 立川・荻窪間ゆき片道乗車券

前回エントリーでJR東日本中央本線信濃境駅で発行された東京山手線内ゆきの片道乗車券を御紹介いたしましたが、同駅には東京山手線内より手前の区間までの乗車券もございましたので御紹介いたしましょう。

平成28年3月に信濃境駅で発行された、立川・吉祥寺・荻窪間ゆきの片道乗車券です。やはり桃色JRE地紋のA型一般式大人・小児用券となっています。

JR東日本では常備軟券による乗車券の発売はほぼ無くなってきており、当時の東京近郊区間内での発売駅は同駅のほか、小野駅および鹿島サッカースタジアム駅くらいしかありませんでした。小野駅には唯一と思われる東京都区内ゆきの桃色地紋の一般式券が存在していましたが、東京山手線内ゆきであれば現在でも発売されているかどうかは不明ですが、鹿島サッカースタジアム駅にもあったかと思います。

しかし、桃色一般式の特定都区市内ゆきでない長距離券となりますと意外と珍しい存在であったような気がします。

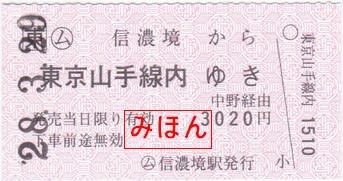

JR東日本 〇ム信濃境駅発行 東京山手線内ゆき片道乗車券

平成28年3月に、JR東日本中央本線信濃境駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のA型一般式大人・小児用券で、常備軟券式の千切り券となっています。

同駅は東京駅起点の営業キロが178.2kmありますので、東京山手線内にある駅から片道の営業キロが100kmを超え200km以下の区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、東京駅を起点または終点として計算します。

ただし、同駅は東京近郊区間内の駅であることから乗車券の通用日は当日限りとなり、しかも途中下車すると前途無効になります。

同駅が東京近郊区間内に含まれなかった時代では途中下車ができる通用2日の青色地紋の券でしたが、区間内に含まれた時期より桃色地紋となっていましたが、この券が発行された翌月にはPOS端末が導入されて常備軟券での発売が終了し、さらに、現在は簡易委託そのものが廃止され、乗車券の発売自体がなくなっています。

ジェイアールバス東北「〇自」青森駅発行 バス指定券

前回エントリーでJR東日本時代の「〇自」青森駅で発行されたバス指定券を御紹介いたしましたので、購入箇所は違いますが、それから約6年後の平成5年10月に購入したバス指定券がありましたので御紹介いたしましょう。

平成5年10月に十和田南営業所で発行された、「とわだこ」号のバス指定券です。桃色JRB地紋のA型千切り軟券となっています。

様式としては前回エントリーの硬券のバス指定券と似ていますが、裏面にあったご案内文が表面に移動し、図示いたしませんが、裏面は券番のみとなっています。

とわだこ号は十和田南線盛岡駅から十和田湖間を走る季節運行の高速バスで、JRバスの他に岩手県北自動車と秋北バス・岩手県交通の共同運行となっていましたが、平成14年に秋北バスが撤退し、平成18年にJRバスと岩手県交通が撤退したため、現在では岩手県北自動車のみでの運行となっているようです。

この券を購入した十和田南営業所は花輪線十和田南駅にありましたが、平成15年に十和田南線が廃止された時に同時に廃止されてしまっています。

JR東日本「〇自」青森駅発行 バス指定券

昭和62年9月にJR東日本「〇自」青森駅で発行されたバス指定券です。

若草色こくてつ地紋の過渡期のA型大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

当時、青森駅前にあった案内所のような出札窓口で購入しました。

この頃はまだ現在のような待合所のようなものではなく、掘建て小屋のような窓口だったような気がします。

裏面です。

この券はあくまでも指定券ですので、別途乗車券が必要である旨の記載があります。

「みずうみ」号は青森駅から十和田湖駅(共に自動車駅)を結ぶ便で、蔦温泉や谷地温泉・酸ヶ湯温泉・城ヶ倉温泉および三内丸山遺跡などを経由していたと記憶していますが、記憶が曖昧なのではっきりしませんが、もしかすると現在とはルートが異なっているかもしれません。

同線は現在ではジェイアールバス東北というJR東日本から分社化した会社となっていますが、当時は国鉄分割民営化によって国鉄東北地方自動車部が東日本旅客鉄道(JR東日本)東北自動車部となり、「JR東日本バス」と呼ばれる、JR東日本直営のバス部門でした。そのため、JR東日本を示す「ロ東」の符号が左上にあります。

あいの風とやま鉄道 富山から西富山ゆきJR完結乗車券 ~その2

前回エントリーと同じ、平成28年9月にあいの風とやま鉄道富山駅で発行された、JR西日本高山本線の西富山ゆき片道乗車券です。

緑色あいの風とやま鉄道自社地紋のA型券売機券で、前回エントリーの端末券とは異なり、金額式券となっています。

発駅の「富山」の文字が離れてしまったレイアウトになっており、何となく「か弱さ」を感じてしまいます。

こちらの券には「西日本会社線」の表記があるのでJR区間の乗車券であることが分かりますが、左上に「(あいの風とやま鉄道)」の表記があり、一見するとJR線への連絡乗車券に見えてしまいます。

あいの風とやま鉄道 富山から西富山ゆきJR完結乗車券 ~その1

平成28年9月にあいの風とやま鉄道富山駅で発行された、JR西日本高山本線西富山ゆきの片道乗車券です。

緑色あいの風とやま鉄道自社地紋の85mm定期券サイズ端末券で、最近の第3セクター各社に見られる様式です。

経由表記やJRの表記が一切無いため、一見するとあいの風とやま鉄道の乗車券のように見えますが、JR富山駅の在来線駅の業務が同社に委託されている関係から、JR完結の乗車券でもこのような様式になります。

士幌駅発行 上士幌ゆき片道乗車券

昭和62年3月に士幌線士幌駅で発行された、上士幌ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型一般式大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

士幌駅は相対式ホーム2面2線と複数の側線のある士幌線内では中心的な存在で、士幌農協の施設への専用線が2本分岐していました。

士幌線は根室本線の帯広駅から、河東郡上士幌町の十勝三股駅までを結んでいた国鉄路線でしたが、国鉄再建法に伴って昭和59年に第2次特定地方交通線に指定され、この券が発行された翌日、国鉄民営化直前の昭和62年3月23日に廃止されてしまっています。

JR東日本 松本駅精算所発行 自由席特急券

平成29年10月にJR東日本松本駅改札内の精算所で発行された、松本駅乗車分の自由席特急券です。

桃色JRE地紋の車急式券で、同駅から200km(八王子駅まで)用として発行されています。

同駅精算所では、新宿・名古屋方面や長野方面・大糸線・松本電鉄線からの乗継客用として自由席特急券が設備されています。かつては急行券や中央西線しなの号名古屋方面用といった券も設備されていましたが、それらの券は平成10年代に設備廃止となっており、この券だけが残されています。

当日は大糸線からの乗継の際に購入し、実際に八王子まで乗車しておりますが、窓口氏の話では、この券は精算業務が煩雑で、設備するほど需要がないことから、当該册番が最後の一冊となっており、今後増刷の予定はないとのことでした。

御紹介の第0030册は100枚綴りですので、現時点で残りはもうあと数枚、もしくは設備終了というところかもしれません。

江ノ島鎌倉観光 湘南海岸公園駅から60円区間ゆき片道乗車券

昭和51年1月に江ノ島鎌倉観光(現・江ノ島電鉄)湘南海岸公園駅で発行された、60円区間ゆき片道乗車券です。

緑色PJRてつどう地紋のB型金額式大人専用券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

同駅は同線開通時に設置された単式ホーム1面1線の駅で、かつては有人駅でしたが、いつの頃からか、江ノ島花火大会などの混雑時を除き、終日無人駅になっています。

現在では駅入口がホームの両端にありますが、自動券売機が鎌倉方のみに設備されています。

同駅はホームがカーブ上にあるため、ホームと線路の間には転落感知シートが装備され、ホームから旅客が転落した際には非常信号が発光するようになっているようです。

奈良交通 近鉄桜井駅から50円 片道乗車券

昭和60年8月に奈良交通近鉄桜井駅案内所で購入した、近鉄桜井駅から50円の片道乗車券です。

鼠色無地紋のA型金額式キレート券売機券で、当時、全国のバスターミナルで良く見かけた様式の乗車券です。

金額式券のような体裁ですが、当時最短区間でも50円という区間は無く、旅客は必要な金額分の乗車券を券売機で購入する仕組みになっていました。区間によっては券売機に必要な金額の券が無く、その金額に到達するまで複数枚の券を購入する必要があることもあります。

ですから、50円というのは当時の最安券ではありましたが、単独で使用することもあるかもしれませんが、小児運賃用もしくは端数用の券であったものと思われます。

裏面です。

料金機対応として金額が印字されていますが、実は裏返すと上下逆(天地逆さま)に印字されており、表面の金額の真裏に捺印されています。

この券売機は金額以外の部分がまず印版で印字され、金額部分(ここでは¥50)は第2段階で印字される仕組みとなっており、金額部分が印字される際に裏面も同時に捺印されていたようです。

| « 前ページ |