趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

長野電鉄 松代駅発行 自社線内用硬券特急券

長野電鉄松代駅発行の、自社線内用特急券です。

屋代線には特急列車の運転はありませんが、須坂駅からの長野線を走る特急列車用として設備されています。

B型黄色自社地紋の券で、乗車券同様、日本交通印刷調製となっています。同社の標準的な硬券特急券の様式ですが、特急停車駅ではないため、他駅発となっており、乗車駅欄には予め「須坂から乗車」と印刷されています。

長野もしくは湯田中へ行く旅客の需要のために設備されているものと思われます。

あまり需要が見込まれないためか、小児専用券の設備はありません。

長野電鉄 松代駅発行 自社線完結用硬券乗車券

前回にひきつづき、松代駅の話題です。

今回は同駅発行の自社線完結用の硬券乗車券を御紹介いたします。

長野電鉄の標準的な様式のB型矢印式券で、入場券同様、日本交通印刷調製の券です。

象山口駅ゆきは同駅の最短区間用のもので、この区間は小児専用券の設備はありませんでした。

次は、金井山駅および岩野駅ゆきの小児専用券です。

着駅が2駅あるタイプの同社の標準的な様式の小児用硬券乗車券です。

同社の小児用硬券は「小」の表示方法が独特で、赤い影文字ではなく、黒印刷の「〇小」という表示となっています。赤影文字と比較すると認視性は落ちますが、最近の券売機券も赤陰文字が使用されていないことや、都会のように一度に大量の乗客を捌くわけではないことを考えますと、わざわざ費用をかけて2色刷りにするより、1色で済ませた方が印刷コストが低く抑えられますので、この方が良いのかもしれません。

長野電鉄 松代駅発行 硬券入場券

長野電鉄屋代線松代駅発行の入場券です。

日本交通印刷調製の券です。最近補充されたのか、状態の大変良い券となっています。

(松代駅)

(松代駅)

松代駅は屋代線内で、長野線接続駅の須坂駅としなの鉄道管理駅である屋代駅を除いて唯一の有人駅となっており、開業時のままと思われる、大きな古い駅舎が建つ駅です。

周辺には松代城や松代大本営跡といった観光資源があって多くの観光客が訪れますが、その殆どは鉄道利用よりもバス利用が主となってしまっているようです。

屋代線は河東鉄道によって屋代駅~木島駅間が開業していますが、大正15年に河東鉄道は長野電鉄と合併して長野電鉄河東線となっています。

しかし、平成14年に信州中野駅~木島駅間が廃止された際に須坂駅から信州中野駅間は長野線に編入され、残された屋代駅~須坂駅間は屋代線と改称されています。

かつては国鉄から湯田中温泉への直通急行列車が走る観光路線であった屋代線ですが、長野線の長野駅口が地下鉄化されるとこちらの方が主力路線となり、現在は利用客数は激減しており、来年4月を以って廃線となることになっています。

普代駅前駅発行 普代から140円区間乗車券

昭和59年3月31日に発行された、普代から140円区間ゆき乗車券です。

普代駅は国鉄久慈線の駅として昭和50年7月に開業しましたが、久慈線は国鉄再建法の施行により特定地方交通線に指定され、、この券の発行された翌4月1日に第三セクターである三陸鉄道へ引き継がれました。

仙台印刷場調製のB型硬券で、当時、仙台・盛岡・青森地区では一般的な様式の券でしたが、仙台印刷場は昭和60年代には閉鎖され、国鉄末期にはこの様式は存在しておりません。

当時の普代駅は国鉄バス路線も発着する鉄道とバスの駅でしたが、自動車線の駅という性格が強かったのでしょう、「普代駅前」という名称が本来の駅名のようです。したがって、この乗車券の発行箇所名は「普代駅前駅」となっています。

国鉄バス路線はJRバス東北に引き継がれたものの撤退してしまい、現在は普代村営バスが引き継いでいます。

JR東日本 クーポン券型クレジットカードご利用票

JR東日本の旅行センター「びゅうプラザ」にあった、旅行業端末(旅端)で発行された、クレジットカードご利用票です。

旅端はびゅう商品等のクーポン券類を発券する端末で、クレジット決済機能(CS機能)も付いているため、クレジットカードご利用票もクーポン券紙が使用されました。

当時の飛行機の搭乗券に似た様式で、JRE地紋と藤色枠は、マルス105までのドットプリンター用券紙を彷彿させます。

裏面です。

コンサートや観劇をはじめとしたイベント用チケットとして使用されるのでいろいろな案内文がぎっしりと書かれています。

現在の旅端はマルスと同じ用紙が使用されており、クーポン券様式のご利用票は過去のものとなってしまっています。

イトーヨーカドー お帰りきっぷ ~その後の顛末

拙ブログ5月4日に「イトーヨーカドーお帰りきっぷ 配布終了」の記事をエントリーさせていただきましたが、同社のHPを見たら新たな展開が…

アリオ上田・イトーヨーカドー上田店「別所線お帰りきっぷ」サービス開始

こんなお知らせを発見…

またまた始まったようです。しかも、今回は「居酒屋バージョン」までも…

いったい、どんなきっぷが出たんだろうと思うと、気になって気になって、仕方ありません。

イトーヨーカドーのきっぷには、「アリオ上田」なんてコトバが入っているのかな、とか、居酒屋のなんて、きっぷに「居酒屋」なんて書かれてあるんだろうとか…

また硬券なのかな、とか、いろいろです。

これが移転前の「イトーヨーカドー上田店 別所線お帰りきっぷ」の最終形だったのですが、すごく気になります。

これじゃ、また2,000円の買い物をしなければなりません…

しかも、居酒屋バージョンを手に入れるには、実際に飲食もしなければなりません。またまた、長野に「お泊り」コースで出かけちゃいそうです。

まるで、丸窓電車が呼んでいるようです。

これも、仲間が運営しているブログ「鉄のぼやき~Rev.2~」5月16日エントリーの「長野鉄道忘備録(11:番外編)」にトラックバックを送り、上田電鉄のホームページを見たら見つけてしまったもので…

この記事は、passengerさまのブログ「鉄のぼやき~Rev.2~」5月16日エントリーの、「長野鉄道忘備録(11:番外編)」にトラックバックさせていただきました。

コピー式券売機券

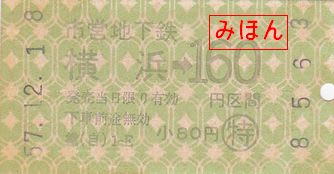

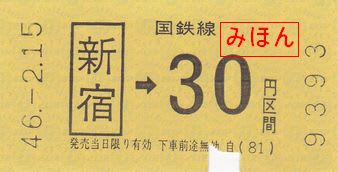

昭和46年2月に新宿駅で発行された、30円区間ゆき券売機券です。

40代後半以上の方には懐かしい、サーマル印字になる前の券売機券ですが、この黄色っぽい券は少々特殊なものでした。

こちらが当時の一般的な券で、桃色連続地紋のロール紙に、発売都度ゴム印で券面がポンと捺されてから裁断されて発行されていました。

黒いインクを券紙に捺印していたためにスミインク式といわれており、ゴム印式の券売機では一番初期のモデルでした。

インクが黒く、時間の経過に伴って変色や退色することない万能選手のように見受けられますが、インクがどっぷり付いてしまうと乾ききっていない場合が多く、インクが手に付いてしまったり、最悪の場合は服に付いてしまったりで、国鉄にはかなりの苦情が寄せられたそうです。

実際、御紹介の券も、発行駅名の「新」の上の四角枠の辺りが擦れており、インクが手についてしまった時の名残が残っています。

国鉄は多くの苦情に対応すべく、従来のスミインク式に替わるものとして、ジアゾコピー式券売機を開発しました。1枚目の券がそのコピー式券です。

コピー式券は、ジアゾ紙と呼ばれる感光紙に印面を密着させ、機械内で紫外線を照射させて感光紙上にあるジアゾ化合物を分解させることによって印影を形成させる方式でした。小生が小学生くらいの時、大人たちはコピー機のことを「リコピー」と呼び、「湿式」「乾式」と「青焼き」「白焼き」という言葉があったことが思い出されます。

コピー式券は黄色っぽい券紙に黄色い地紋が特徴で、一般的な券と比べればすぐにわかります。

昭和45年1月ごろより新宿駅の他に東京駅や上野駅などのターミナル駅に設備されたようですが、コストが高かったためにあまり現実的ではなかったようで、3年くらいで姿を消してしまっているようです。

ちほく高原鉄道 足寄から愛冠ゆき乗車券

平成元年7月に足寄駅で発行された、愛冠駅ゆき乗車券です。

B型自社地紋の一般式券で、北海道交通印刷調製のものです。

北海道交通印刷調製の硬券の特徴として、旧国鉄の札幌印刷場の流れを汲むためか、活字体は札幌印刷場のものに似ておりますが、券紙の表面はツルツルでインクの乗りが悪そうなもので、「ゆき」の文字は太い毛書体のような活字になっています。また、小児断線が中程で途切れており、金額を表すアラビア数字が太いゴシック体になっています。

かつて、道内の私鉄各社の乗車券を印刷していましたが、路線の廃止に伴い、バス会社での採用例が残されていましたが、鉄道乗車券としてはちほく高原鉄道が最後の例となってしまっています。

そのようなちほく高原鉄道の北海道交通印刷券ですが、最後まで安泰ではなかったようです。

こちらは、同鉄道廃止日の平成18年4月に発行された、同じ区間の乗車券です。

特徴的な自社地紋やレイアウトはほぼ同じですが、券紙といい、活字といい、最初のものとは様子が違います。

名古屋にあります日本交通印刷調製のものにきりかえられてしまっています。

川崎駅発行 200kmまでの急行券

昭和57年に川崎駅で発行された、200kmまでの発駅記入式急行券(記急)です。

川崎駅は急行列車の停車する大きな駅ですが、自駅発の急行券であるにも拘わらず、発駅常備券ではなく、発駅記入式の券が使用されています。

今となっては、発駅常備券の設備がなかったのか、たまたま欠札となっていたのかわかりませんが、普通に考えても、もし発駅常備券があるのであれば、わざわざ「川崎」という駅名印を捺してまでこの券が使用された可能性は低いと思われます。

同駅に停車する急行伊豆号は国鉄区間は伊東までであり、営業キロが126kmですから、「150kmまで」の急行券までしか使用されることはありません。また、同じく同駅に停車する急行東海号の場合では、川崎から151km以上200kmまでの区間を乗車するとなると、富士駅(150.8km)以遠の区間に限られるため、発駅常備券を設備するほどの需要がなかったかもしれません。

そのため、同駅には、発駅常備券の200kmまでの急行券は設備されていなかった可能性があります。

| « 前ページ |