趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

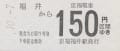

駅蕎麦屋の領収証

富士急行ネタが続きましたのでここで一服。

千葉県内のJR駅構内の駅蕎麦屋で蕎麦を注文した時のこと。

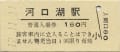

食券券売機から出てきた領収書です。

確かに「領収書」とはなっていますが、あまりにシンプル過ぎて、領収金額しか記載されておらず、領収日とか品名などの但し書きってものが一切ありません。しかも、致命的なこととして、どこの店の領収書だかさえ記載されていません。

これって一体…

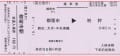

ふじやま号特急券

富士急行印発機ネタの第五弾は特急券です。

これは「ふじやま号」用の特急券です。この他、「フジサン特急」用の特急券や「着席券」等の類も発券できるようです。

今の時代に裏面が磁気処理されていない富士急行の印発機券ですが、乗車券以外も発券できるよう、機能は充実しているようです。

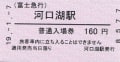

富士急行の入場券はなぜ切れちゃうの?

前回の富士急行入場券ネタの続きで、なぜ、入場券の券番がちょん切れちゃうかです。

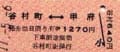

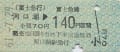

まず、上の写真で検証してみましょう。

上は田野倉駅の入場券で、下はJR連絡券です。

券番を見てもわかるように、これらは連番で発行された2枚を繋いでみます。すると、地紋はきちんと繋がりましたが、券番の位置が相当ずれていることがわかります。

要は、入場券のレイアウトがあまりに広すぎて、印発機への用紙の装填具合によって券番がちょん切れてしまうのだそうです。

理由は簡単なのですが、これに気づいているのかいないのかわかりませんが、修正していないことが原因であることは明白です。

85㎜券と繋いでみても明らかですが、日付部分はヘッダーのラインに高さが合っていますが、券番の部分はあまりに下すぎて印字範囲に収まっていないような感じを受けます。

富士急行の入場券って、なんだか謎めいていますね。

では、続きは次回へ…

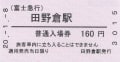

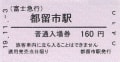

富士急行の入場券

富士急行ネタ第四弾は入場券です。

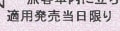

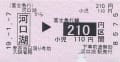

上から、田野倉駅・都留市駅・河口湖駅発行の印発機による入場券です。

どれも様式は同一ですが、注意書きの表現が独特です。

「旅客車内に立ち入ることはできません」というのはごく平凡な表現ですが、問題はその下です。

「発売当日1回限り有効」とか「通用発売当日1回限り」というのは良く見かけますが、「適用」という表現はあまり他に例はありません。また、「1回限り」という文言が無いと、屁理屈こねますと、何回でも入場可能のようにも取れてしまいます。

角川の国語辞典によりますと、

適用…法律・規則などをあてはめて使うこと。

とあります。入場券の注意書きの意味合いとしてちょっと違うような気がします。

これが意味あってのものなのかミス印字なのかはわかりません。

ちなみに、硬券時代は「発売当日1回限り有効」という表現になっていました。

また、これらの入場券にはもう一つ、特徴的なことがあります。

上記3枚を比較してみますと、田野倉駅のものは比較的左右均等に揃っており、富士急行の入場券としては状態の良い発券状況ですが、二つ目の都留市駅を見てみますと、券番が半分切れてしまっています。しかし、用紙右側にはまだ余白があります。

さらに、三つ目の河口湖駅を見てみますと、券番が完璧に券紙からはみ出してちょん切れてしまっています。

これら、券番がうまく印刷できない理由には、入場券の印字レイアウトに原因があるかもしれません。

その検証は次回へ…

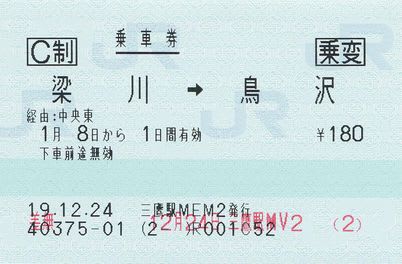

富士急行の連絡乗車券

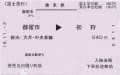

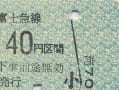

富士急行ネタの第三弾はJR線への連絡乗車券(上り方面用)です。

これは田野倉駅発行の上り方面用JR線連絡乗車券です。社線内完結のものと大変様式が似ていますが、完結のものは金額部分が白抜きになっているのに対し、連絡乗車券については一般的な黒数字になっています。

なぜ敢えて「上り方面用」と表現したかと言いますと、なぜか富士急では接続駅である大月駅より上り方面ゆきと下り方面ゆきとで異なった様式を採用しているからです。

次の券が都留市駅発行の下り方面用のJR線連絡乗車券です。こちらは85㎜サイズの大型券で、JRのマルス券と同じ大きさになっています。

この大月駅から上りと下りに分ける習慣は硬券時代からあったようで、着駅数の多い上り用は地図式で、着駅数の少ない下り用は相互式となっていたようです。

それでは、また次回…

富士急行の印発機券の裏

またまた富士急ネタです。

前回「てつだう」地紋の印発機券を御紹介いたしましたが、今回はその裏面を見てみましょう。

印発機券だし、JRとの直通運転を実施している会社だし、当然磁気券になっていると思いきや、裏は真っ白で、磁気加工はされていませんでした。

そのため、JRの新宿駅などの自動改札に挿入されてエラーになった、富士急の乗車券が落っこちているのを見かけます。素人目でみれば、自動改札に対応していると思いますもんね。

しかしながら、富士急行の印発機には、いろんなバージョンの券を出す機能があります。

続きは次回へ…

富士急行の地紋

富士急行線の社線完結の普通乗車券です。

これは有人駅各駅に設備された印発機によるもので、紙質はプラスチックみたいにつるつるしているPJR地紋の券です。金額部分が黒地に白抜きの文字になっていて特徴的です。

普通乗車券類の硬券は平成11年ごろに廃止されていますが、有人駅すべてに券売機が設備されているわけではなく、この印発機による手売り券が幅を利かせています。

この券の地紋をよく見てみますと、新しいようで古臭い、一種独特なものであることに気づきます。

地紋の部分を拡大してみますと、通常のPJR地紋の場合、PJRの文字のまわりに「てつどう・てつどう」という平仮名が書かれていますが、富士急行の場合は「てつだう てつだう」と旧仮名遣いで書かれていることがわかります。

決して古い様式の券ではないのに、なぜ今の時代に「てつだう」なのか、不思議なところです。

この現象は硬券時代からそのようになっており、硬券の地紋を拡大してみて見ますと、

やはり「てつだう てつだう」と旧仮名遣いで書かれていることがわかります。

この地紋は、同じ印刷工場で印刷された系列会社である岳南鉄道の硬券にも見受けられますが、在庫を売り切ってしまった口座から関東交通印刷製の硬券に切り替えられ、いずれは印発機券のみに見られる地紋になってしまうかもしれません。

そういえば、昔、鉄道省の地紋に「てつだうしやう」って書いてあったっけ…

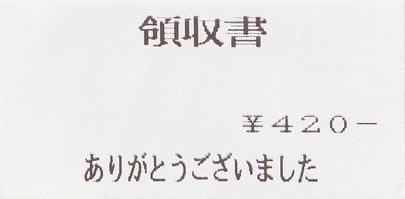

乗変したら…

昨年末、中央線三鷹駅のMVで購入した乗車券を乗変したところ、乗変後の新券の下部に見慣れない赤い文字が印字されていました。

差無 12月24日 三鷹駅MV2 (2)

と書かれています。

「差無」は原券と新券の発売額の差額が無いことを表しているものと思われ、「12月24日 三鷹駅MV2」は原券が三鷹駅のMV2号機で12月24日に発売されたことを表しているものと思われます。ちなみに、乗変をしたマルス端末は三鷹駅のMEM端末の2号機です。

その後の「(2)」の意味がよくわかりませんが、考えられることとして、12月24日に購入して当日に変更したため、「2日以内変更」を表すものなのかもしれません。

11月ごろにも別の乗車券(原券はMV発行ではなく、マルス発行のもの)の乗変を東京駅のMR31でしてもらいましたが、その時はこのような表示はされませんでした。

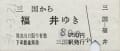

京福電鉄(福井支社)の長距離連絡券

現在の京福電鉄は京都市内での路面電車とケーブルカーを運営している会社ですが、以前は会社名が表しているように、福井県内でも鉄道事業を行っていましたが、平成15年まではえちぜん鉄道へ譲渡された越前本線を始めとする路線を保有していました。

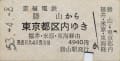

これは京福電鉄勝山駅(現、えちぜん鉄道勝山永平寺線勝山駅)で発行された東京都区内ゆきのA型常備硬券です。

京福電鉄の硬券は、表は白いつるつるのコーティングがなされ、裏はボール紙むき出しの独特な用紙が使用されていました。イメージとして小学校の図工の時間に使った工作用紙みたいな用紙で、結構薄手の用紙です。

表面の印刷は比較的一般的な感じですが、裏面のナンバーリング印刷がB型券と同じ規格で打たれており上の方に寄っていて、ちょっと違和感を感じます。

ちなみにこれが京福電鉄のB型乗車券です。これだと、券番がセンターに打たれています。

東塩尻信号場

中央本線東塩尻信号場は、昭和14年に設置された小野駅と塩尻駅の間にあったスイッチバック方式の信号場でしたが、10年後の昭和24年に仮乗降場の扱いになり、旅客扱いも行われていました。しかし、昭和58年7月5日にみどり湖駅経由の塩嶺ルートが開業すると、旅客扱いが廃止され、10月12日には信号場自体が廃止されてしまいました。

昭和41年に国鉄から発行された「停車場一覧」に拠りますと、東塩尻信号場は小野駅と塩尻駅各々から4.7km離れたちょうど中間地点にあったようです。

当時、ちゃんと「△510520」という駅名コードも振られていたようですが、駅名の前には信号場を示す「○信」の文字が入っています。

また、昭和29年に国鉄貨物局から発行された貨物事務用の鉄道路線図を見ますと、小野駅と塩尻駅の間には東塩尻信号場の表記があり、凡例を見ますと、駅名の前には信号場または操車場を示す「△」のマークが入っています。

これは東塩尻信号場の旅客取り扱い最終日に発行された辰野ゆき乗車券です。

旅客扱いがなされていたものの、あくまでも仮乗降場であったため、運賃計算のための営業キロは東塩尻発の乗車券でも一つ手前の塩尻駅からの計算となったため、東塩尻発の乗車券は存在しなかったものと思われます。

| « 前ページ |