趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

越後交通 西長岡から王寺川ゆき 片道乗車券

昭和43年10月に越後交通長岡線(廃止)の西長岡駅で発行された、王寺川駅ゆきの片道乗車券です。

鼠色TTDてつどう地紋のB型一般式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

日本交通印刷で調製されたB型一般式券としては汎用の様式ですが、「下車前途無効」の文言がありません。

裏面です。

「・着駅と運賃同額区間内駅 下車前途無効」という注意書きがあります。この文言を見た限りでは、同社では運賃が同額ではない区間の場合、途中下車を認めていたものと思われます。

同線は長岡鉄道として開業し、当初は非電化路線であったようですが、戦後の昭和20年代中頃、衆議院議員であった故田中角栄氏が社長に就任したのちに電化されています。その後、昭和35年に同社は栃尾鉄道(のちの栃尾線)および中越自動車(バス部門の前身)と合併して越後交通となり、長岡線となっていますが、昭和40年代後半には自家用車の普及や需要の減少、あわせて長岡市中心部への接続がないためににより乗客数が減り続け、昭和50年3月を以って旅客営業を廃止し、以後貨物専用鉄道として営業が続けられていましたが、平成7年3月に貨物営業も廃止され、路線廃止となっています。

JR東日本 富士見駅発行 乗車券・自由席特急券 連綴券

昭和62年11月に、JR東日本中央本線の富士見駅で発行された、東京山手線内ゆき片道乗車券と新宿・東京までの自由席特急券の連綴券です。

ヤケが激しくて見づらいですが、青色JRE地紋のD型大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅は現在は茅野駅管理の業務委託駅ですが、かつては富士見町内で一番利用客の多い直営駅であり、特急スーパーあずさ号は全列車が通過しますが、特急あずさ号の一部が停車する特急停車駅となっています。

駅周辺には人工スキー場である富士見パノラマスキー場があり、スキーが全盛であったころにはそこそこの観光需要があったようです。そのためでしょうか、当時の一日平均乗車人員は1,000名程度ではありますが、JR化以降になっても連綴券が設備されていました。

しかし、前回および前々回エントリーでも申し上げました通り、本年3月のダイヤ改正では、上下計11本停車していた特急列車が計4本と大幅に削減されてしまい、町の人口減対策や産業振興に大きな影響が出てくるのではないかという危惧があります。

上諏訪駅発行 乗車券・自由席特急券 連綴券

昭和58年2月に上諏訪駅で発行された、東京都区内ゆきの片道乗車券と上諏訪から200kmまでの自由席特急券の連綴券です。

青色こくてつ地紋のD型大人専用券で、新潟印刷場で調製されたものです。

前回エントリーで御紹介いたしました自由席特急券を使用してから約1か月後に再度所用があって乗車したもので、前回は自由席特急券だけを購入致しましたが、今回は様式の違う連綴券を購入いたしました。

窓口氏に「東京都区内までの乗車券と特急券をください。」と申し上げましたところ、窓口氏は連綴券を取りましたので、同駅では東京都区内までの乗車券と新宿までの自由席特急券を同時購入する場合、途中下車の可能性はほぼ無いことから、乗車券と自由席特急券をそれぞれ1枚ずつ発券するのではなく、連綴券を優先的に出していたのではないかと思われます。

これは、同駅は観光地を控えた中規模の駅ですので、そこそこの需要がある区間の乗車券と自由席特急券の2枚を1枚にまとめることによる「省力化」と硬券を印刷するコストの削減が目的であったと考えられます。そのために1口座を設備するほど、同駅の観光需要が多かったことが想像できます。

裏面です。

特急券部分には券番の他に何も記載はありませんが、乗車券部分には途中下車に関する注意書きが印刷されています。

諏訪地区にある宿泊施設の年間宿泊者のうち14~16%が電車の利用者であると言われています。特に上諏訪温泉の宿泊施設は上諏訪駅から歩いて来られるのが最大の売りであり、駅東口では新たな商業ビルの建設が進んで駅前の活性化に努めてきた矢先であり、そのような中で駅を特急列車が通過してしまうということは、観光による経済振興に大きな影響を与えることは容易に考えられ、地元自治体としてはJR東日本が言う「ご理解いただきたい」の一言では納得しがたいものがあると思われます。

上諏訪駅発行 自由席特急券 上諏訪から200kmまで

昭和58年1月に上諏訪駅で発行された、上諏訪から200kmまでの自由席特急券です。

桃色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、新潟印刷場で調製されたものです。

この時、乗車券は別に飯田線の鼎(かなえ)駅から東京都区内まで購入しておりましたため、特急券のみ購入しています。

来月16日に実施されるのダイヤ改正では、中央東線で運転されている特急「あずさ」がすべて停車している上諏訪駅において、上下各1本が通過することになります。また、松本方の隣駅である下諏訪駅では停車本数が上下計16本から計4本と大幅に減少し、他に岡谷駅が上下計32本から計28本、富士見駅が上下計11本から計4本と減ることになっています。

これは新宿~松本間の時間短縮を図るのが目的で、そのためには諏訪地方各駅を犠牲にしなければならないというJR東日本の方針があるようで、新宿方の隣駅である茅野駅だけは上下計36本すべての停車を維持させ、新宿方面からの利用者を茅野駅で降りて普通列車に乗り換えさせ、その代わりに接続する普通列車の時刻を見直して乗換時間を短縮させたようです。

これには地元の経済や行政の関係者から「住民生活や観光、経済などに影響が大きく、納得できない」と反発の声が上がっており、諏訪広域連合と諏訪地方の各市町村議会、商工会議所・商工会、観光協会などの代表がJR東日本長野支社を訪れ、停車本数減少を伴うダイヤ改正の見送りを要請したようですが、JR東日本からの回答は「ご理解いただきたい」の一言であったと地元紙が報じています。

北府中駅発行 普通入場券・30円区間ゆき片道乗車券併用券

昭和50年5月に武蔵野線北府中駅で発行された、普通入場券・30円区間ゆき片道乗車券のです。

桃色こくてつ特殊共通券地紋のA型キレート式券売機券でとなっています。

基本的には30円区間ゆきの片道乗車券で、金額式券となっていますが、その下に「入場券としてご使用になるときは、旅客車内に立入ることはできません。」という文言があり、普通入場券として使用することも可能な併用券となっています。

この様式はあまり多く例がありませんでしたが、当時の武蔵野線内で多く見られ、国分寺駅南口の券売機にも設備されていたことがあります。

北府中駅の場合はあまり普通入場券の需要が無かったのでしょうか、昭和50年代末期のころまで、硬券入場券は設備されていませんでした。

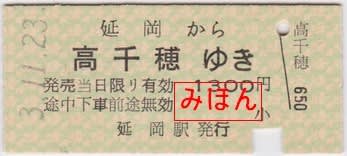

高千穂鉄道 延岡駅から高千穂ゆき片道乗車券

平成3年11月に、高千穂鉄道(廃止)延岡駅で発行された、高千穂ゆきの片道乗車券です。

黄緑色高千穂鉄道自社地紋のB型一般式大人・小児用券です。印刷会社は不明です。

発駅から発行駅名までの一連の記載が網羅され、九州の私鉄硬券に良く見られる「途中下車前途無効」という表記になっています。

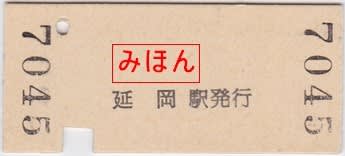

裏面です。

表面にも発行駅名が記載されていますが、ご丁寧に裏面にも「延岡駅発行」という表記があります。

一枚の硬券片道乗車券で、発行駅名が2か所に記載されているものは、全国的にも珍しいような気がします。

高千穂鉄道は平成元年4月にJR九州が国鉄から引き継いだ高千穂線を移管して開業した第三セクター路線でしたが、平成17年の台風で途中の橋梁が流失したことで全線休止となり、被災状況の甚大さから復旧が断念され、復旧されないまま平成19年に延岡~槇峰間 (29.1 km) が廃止され、平成20年の年末に槇峰~高千穂間 (20.9 km) の全線が廃止されてしまっています。

有楽町駅発行 東京駅折返し横浜ゆき 連続乗車券

昭和50年11月に有楽町駅で発行された、一旦東京駅まで行き、折り返して横浜駅へ行く常備連続乗車券です。

青色こくてつ地紋の大型軟券による常備連続券で、東京印刷場で調製されたものです。

乗車経路は、有楽町~(東海道本線)~東京~(東海道本線)~横浜という経路で、一旦東京駅まで行ったうえで、当時はすべてが始発であった東海道本線の普通列車もしくは急行・特急列車を利用する旅客に発売されたものです。

折り返す理由としては、始発列車で座りたい需要や、京浜東北線(東海道線緩行)で一駅づつ停車されるとイライラするなど考えられますが、常備の連続乗車券が設備されるほど、折返しの需要があったものと思われます。

東京急行電鉄 桜木町駅発行 普通入場券

平成6年6月に東京急行電鉄(現・東急電鉄)東横線桜木町駅(廃駅)で発行された普通入場券です。

白色無地紋のD型大人専用券で、当時同社の主要駅に設備されていた「来駅記念入場券」の一環と思われます。

桜木町駅は東横線の終着駅でしたが、平成16年1月31日に横浜高速鉄道みなとみらい線の開業に伴って廃止されてしまっています。

左側のイラストはみなとみらい地区の風景で、左から「ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル」、大観覧車「コスモクロック21」、「横浜ランドマークタワー」とみなとみらい地区を代表するスポットが描かれています。

裏面は図示いたしませんが、券番と「自動改札はとおれません。」の文言があります。

本日はバレンタインデーです。今夜、みなとみらいの人気スポットはたくさんのカップルで賑わうことでしょう。

旧西武鉄道 西鷺ノ宮駅発行 野方ゆき片道乗車券

昭和19年4月に、現在の西武鉄道新宿線系前身会社である旧西武鉄道西鷺ノ宮駅で発行された、野方ゆきの片道乗車券です。

桃色てつどう地紋のB型矢印式小児専用券となっています。

裏面です。

券番の他、「共通區(区)間内下車前途無效(効)」の文言と社名および発行駅名が記載されています。

西鷺ノ宮駅は旧西武鉄道時代の昭和17年に鷺ノ宮駅と下井草駅の間に開業しています。これは、駅の近くに東京府立第二十一中学校(現・都立武蔵ヶ丘高等学校)、府立第十二中学校(現・都立石神井高等学校)・府立第十八高等女学校(現・都立井草高等学校)・府立第五商業学校(現・都立第五商業高等学校)の4つの府立学校があり、各校の最寄駅として開設されたようです。

しかしながら、第二十一中学校以外の3校は昭和19年までに別の場所へ移転してしまい、それによって利用客が減少し「不要不急駅」に指定されてしまい、昭和19年に営業休止されたまま、昭和28年1月に廃止されてしまっており、実質約2年しか営業していなかった駅となっています。

休止から75年・廃止から66年が経過しておりますが、現在でも同駅があった場所には対向式ホームの遺構として盛り土が線路脇に残されており、かつて駅があった場所を特定することができます。

天王寺駅発行 10円区間ゆき片道乗車券

前回エントリーで大阪駅で発行された、発駅二重囲みの20円券を御紹介いたしましたので、今回は発駅が異なりますが、二重囲みになっていない10円区間ゆき券を御紹介いたしましょう。

昭和34年8月に天王寺駅で発行された、10円区間ゆき3等片道乗車券です。桃色こくてつ地紋のB型地図式大人専用券で、大阪印刷場で調整されたものです。

20円区間用と発駅の記載方法を変えた理由は定かではありませんが、改札現場でで視認性を向上させることが狙いであったのではないかと想像します。

ちなみに、東京印刷場では2等級制の時期に「キセル乗車」防止の為の心理作戦として、10円区間ゆき券の様式を桃色地紋+赤字印刷としたことがあります。

| « 前ページ |