趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

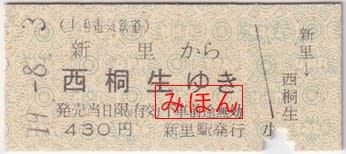

上毛電気鉄道 新里駅発行 西桐生駅ゆき片道乗車券

2007(平成19)年8月に、上毛電気鉄道上毛線の新里駅で発行された、西桐生駅ゆきの片道乗車券です。

鼠色JPRてつどう地紋のB型一般式大人・小児用券で、足利印刷場で調製されたものと思われます。

同社では同駅の他、江木駅と新里駅といった時間限定の駅員配置駅での窓口営業を休止しており、現在では終日無人駅なっています。

同社のトピックスといたしましてはこのような暗い話題だけではなく、新型車両の800型が入線する明るい話題もあります。

車両は先般東武鉄道のレールを通して、前オーナーである東京メトロから搬入されていますが、保安装置を設置する工事をしなければならないことから、実際の運行開始は年明け2月頃の見込みであるとのことです。

本年も拙ブログをご贔屓いただきましてありがとうございました。

今年の更新は本日にて終了させていただきます。

来年もまたよろしくお願いいたします。皆様、良いお年をお迎えください。

古紙蒐集雑記帖 管理人 isaburou_shinpei

上毛電気鉄道 粕川駅発行 膳駅ゆき片道乗車券

2012(平成24)年4月に上毛電気鉄道上毛線の粕川駅で発行された、膳駅ゆきの片道乗車券です。

鼠色JPRてつどう地紋のB型一般式大人・小児用券で、足利印刷で調製されたものと思われます。

着駅の膳駅は同社では唯一の「一文字」の駅になります。

発行駅であります粕川駅は、新型コロナウィルスが感染拡大する前は時間限定の有人駅でしたが、現在は窓口営業を休止しており、乗車券の発売はありません。

上毛電気鉄道 江木駅発行 中央前橋駅ゆき片道乗車券

2007(平成19)年11月に、上毛電気鉄道上毛線の江木駅で発行された、中央前橋駅ゆきの片道乗車券です。

鼠色JPRてつどう地紋のB型一般式大人・小児用券で、東武鉄道系列の足利印刷で調製されたものと思われます。

同印刷場で印刷された硬券は未だに活版印刷が使用されていることが多いですが、印刷に質はあまり均質ではなく、擦れやムラが見受けられます。

同社では社線内完結の乗車券については券売機での発行が殆どで、硬券乗車券は、同駅の他に粕川駅および新里駅といった一部の時間限定有人駅での取扱いになっているようです。

しかしながら、これら各駅については現在窓口営業を休止しており、事実上の無人駅化がされており、乗車券類の他、定期券・回数券の発売を行っておらず、中央前橋駅・大胡駅・赤城駅・西桐生駅といった有人駅での発売に集約されているようです。

東京駅発行 10円区間ゆき片道乗車券

1962(昭和37)年4月に東海道本線の東京駅で発行された、同駅から10円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型地図式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

御紹介の券が発行された時代は2等級制でしたので、2等の普通乗車券は青色地紋で印刷されておりましたが、当時の国鉄では、最短区間の乗車券を購入して改札を入場し、有効区間より遠い駅で定期券等を使用して出場してしまう「キセル乗車」が問題になっており、最短区間の乗車券のみを桃色地紋とし、さらにインクも赤色を使用して印刷し、キセル乗車をする旅客に対して心理的にけん制する施策を行っていました。

裏面です。裏面の印刷もすべて赤色で印刷されています。

本日はクリスマス・イブです。東京駅を出た丸の内界隈では毎年クリスマス時期には行幸通りのイルミネーションイベント(丸の内イルミネーション2023)があり、夜の通りは一段と華やかになっています。

JR東日本 ◯委 鹿島サッカースタジアム駅発行 東京山手線内ゆき片道乗車券 ~その2

前回エントリーで、JR東日本(◯委)鹿島サッカースタジアム駅で、有効期間が2日間の時代に発行された東京山手線内ゆきの片道乗車券を御紹介いたしましたので、今回は当日限り有効に変更された以後の券を御紹介いたしましょう。

2010(平成22)年8月に、JR東日本(◯委)鹿島サッカースタジアム駅で発行された、東京山手線内ゆき片道乗車券です。

桃色JRE地紋のA型一般式大人・小児用券で、こちらも千切り式常備軟券になります。

再掲いたしますが、前回御紹介いたしました、有効期間が2日間の時の券になります。

地紋の色が明らかに異なりますが、有効2日の券については「発売日共2日間有効」「東京山手線内 各駅([山]表示駅)下車前途無効」という文言がありますが、当日限り有効に変更になった後には、「発売当日限り有効」「下車前途無効」に変更されています。東京山手線内以外の駅でも途中下車ができなくなったことから、「東京山手線内 各駅([山]表示駅)下車前途無効」の文言は無くなっています。

また、東京近郊区間内を重複しなければ途中の乗車経路は問わなくなったことから、経由の表記が削除されています。

JR東日本 ◯委 鹿島サッカースタジアム駅発行 東京山手線内ゆき片道乗車券 ~その1

2006(平成18)年10月にJR東日本鹿島線の(◯委)鹿島サッカースタジアム駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道乗車券です。

青色JRE地紋のA型一般式大人・小児用券で、千切り式常備軟券になっています。

乗車券経路は、鹿島サッカースタジアム~(鹿島線)~佐原~(成田線)~佐倉~(総武本線)~東京山手線内という営業キロ116.3kmのルートが基本になります。

御紹介の券が発売されていた頃は同駅が東京近郊区間の駅に含まれていませんでしたため、東京駅から101km以上の区間について、有効期間が2日間の乗車券が発売されていましたが、現在は東京近郊区間内に含まれましたため、同区間の乗車券は当日限り有効になります。

同駅はJR鹿島線の終着駅であり、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の終着駅および同社鹿島臨港線の起点駅になっておりますが、旅客駅ではあるものの、隣接する茨城県立鹿島サッカースタジアムで試合等のイベントが行われる時のみしか旅客列車が停車しない駅になっています。

ただし、JR区間しか通用しない企画乗車券や、その逆で鹿島臨海鉄道しか通用しない企画乗車券などを所持している旅客が同駅を通過する際には、同駅が「運賃計算上の連絡駅」として運賃計算が行われることから、当駅発着の乗車券は常時発売されています。

◯自 大阪駅発行 京鶴線開業40周年記念乗車券

1977(昭和52)年3月に◯自 大阪駅で発行された、京鶴(けいかく)線開業40周年記念乗車券です。

右側部分に乗車券の付いているオーソドックスな様式の記念乗車券で、大阪印刷場で調製されたものです。

乗車券部分を少々大きくしてみました。

若草色こくてつ地紋の金額式券で、京都から国鉄バス200円区間ゆきの金額式券になっています。

記念券の左側には「現在の国鉄バス」というバスの写真がありますが、1970年代に製造されていた三菱ふそうのMR400系列になっており、時代を感じさせます。

バスの写真部分を拡大してみました。

裏面です。

裏面の記念券部分には京鶴線の解説と路線図が描かれています。そして、乗車券部分には、料金機対応でしょうか、券番の他に「200円区間」と記載されています。

京鶴線は1937(昭和12)年3月に鐵道省が路線を開設して以来、現在の西日本JRバスに継承されるまで、民間事業者に移管されることなく運営されている自動車線で、京都駅と鶴ヶ岡停留所間の75kmを結ぶ、「省営バス京鶴線」として開業しています。

当時、「京都府殿田附近ヨリ福井県小浜ニ至ル鉄道」である小鶴線という鉄道路線の敷設計画があり、鉄道線の先行という意味合いで開設されていたもので、翌年に周山駅から山国線をはじめとした支線網が開業されたようです。

その後、一部の支線が廃止されたものの、国鉄民営化および西日本JRバスへの分社化後に行なわれた大幅な路線の整理によって、支線だけではなく京鶴本線の末端区間が廃止され、現在は京都駅と周山駅を結ぶ1路線だけが残されています。

この時に京鶴線は高雄・京北線に線名が改称され、現在に至っています。

第3セクター鉄道 運賃後払証明

特殊な帳票ですので会社名や駅名等の詳細を公表いたしませんが、ある第3セクターの鉄道会社の出札所で、乗車券類をコレクションしている旨を告げていろいろな硬券を購入したところ、「おまけ」として面白いものを戴きました。

この券を戴いたのは10年ほど前の2013年秋のことでしたので、もう設備廃止になっているかもしれません。

運賃後払証明という帳票で、ノンカーボンの2片制となっています。大きさは定期券よりひとまわり小さいサイズです。

これは、高校生が通学の際に定期券を忘れた場合や現金を持ち合わせていなかった場合に、乗車区間と学年・氏名・電話番号を記入して運賃を後払いとする措置を採るためのものであるとのことでした。開業以来設備されているとのことで、発行日を記入する欄が昭和になっていますが、駅員氏曰く「まず使ったことがない」とのことで、それを物語るようにこの証明書の番号は001となっています。

高校生であれば制服で通学するために身元がはっきりするので、地方のローカル私鉄ならではの「粋な計らい」として考え出されたようですが、そのような対応があるということが公にされてはいないようですので、実際には使用例がないのが実態だそうです。

もしかすると、JR各社やその他の私鉄にも、同じような例があるかもしれません。

公にすると当たり前のように来られても困りますし、嘘の記載をする等の不正行為が横行することが考えられますから、現状のままが一番であると思われます。

だいたい、学校へ行く時に所持金が無いことに気づいたら、まさかこのような用紙が駅に準備されているなんてことは考え付くわけもなく、友達に借りる方が一般的かもしれません。

もし、管理人が高校生のときであれば、きっと「きょうはもういいや」って言って家に帰ってしまって、学校はサボるでしょう・・・。

1枚目は白いペラペラの紙質ですが、2枚目は若干黄色みがかった少し厚めの紙質となっています。1枚目が駅もしくは運転士の控えとなり、2枚目が本人へ手渡す控えとなるそうです。

JR九州 田主丸駅発行 三鷹駅ゆき片道乗車券

2008(平成20)年9月に、JR九州久大本線の田主丸駅で発行された、JR東日本中央本線三鷹駅ゆき片道普通乗車券です。

若草色JRK地紋のノンカーボン式特別補充券で、駅名記入式の一般的な様式です。

当時、同駅には出補の他に補片と補往が設備されていましたが、特にお願いしたわけではありませんが、出補によって発券されました。

受託駅員氏にお伺いいたしましたところ、補片と補往についてはJR九州自社完結の乗車券を発行する際に使用し、JR九州~JR西日本~JR東海~JR東日本といった他の旅客鉄道会社を跨ぐ他社関連の乗車券を発行する際には出札用の特別補充券を使用するように指導されているとのことでした。

発券は大変スムースで、ご紹介のような、博多駅~東京駅を山陽・東海道新幹線経由とした一般的なルートになりますと、主要駅への運賃および有効日数などを一覧に収めたファイルが窓口に備え付けられており、金額と経由の記載方法はそのファイルを見ながら作成されていました。

本当は東京都区内の駅で下車する予定で購入しておりましたが、JRでは使用済み補充券の取扱いには厳格で、たとえ自分が使用したものでも基本的に持ち帰りが不可であることから、同じ運賃で東京都区内を通り過ぎていく三鷹駅まで購入し、都区内の目的駅で途中下車することによって手元に残しています。

JR九州では、久大本線経由で博多駅と由布院駅や別府駅を結ぶ新たな観光特急の「かんぱち・いちろく」を運転することを発表しています。この列車名は、明治・大正・昭和にかけて久大本線の全線開通実現に尽力した麻生観八と、線路を由布市に通すように働きかけ、現在の由布院駅周辺の発展に貢献した衛藤一六に由来するものということで、2024年春の運行開始を予定しているそうです。

新車両は豪雨被害で不通となっている肥薩線を走っていた、管理人のハンドルネームにもなっております「いさぶろう・しんぺい」の車両を改造することになっており、1号車と3号車に旧いさぶろう・しんぺいの車両を活用し、ラウンジの入る2号車はキハ125形の列車を1両導入するとされています。

この観光列車のダイヤはまだ発表されていませんが、カッパの形をした駅舎で有名な田主丸駅が停車駅になるようで、今後の観光需要が期待されているとのことです。

伊豆急行 稲梓駅発行 蓮台寺駅ゆき片道乗車券

1989(平成元)年3月に、伊豆急行線の稲梓駅で発行された、蓮台寺駅ゆきの片道乗車券です。

桃色伊豆急行自社地紋のB型相互式大人・小児用券で、シンコー印刷で調製されたものとおもわれます。

裏面です。券番の他、「伊豆急ケーブルネットワーク」という同社系列のインターネットプロバイダーのコマーシャルが印刷されています。

この会社は現在でも存続しているようですが、同社ホームページを見てみますと、硬券に描かれているイルカのキャラクターと、ホームページに載せられているイルカのキャラクター「いるっぴー」は別物のような気がしますが、長い年月を経て、進化してアニメーション的になってきたのかもしれません。

| « 前ページ |