趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

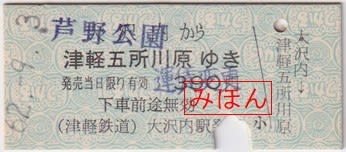

津軽鉄道 芦野公園駅発行 津軽五所川原駅ゆき 片道乗車券

1987(昭和62)年9月に津軽鉄道芦野公園駅で発行された、津軽五所川原駅ゆきの片道乗車券です。

水色津軽鉄道自社地紋のB型一般式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

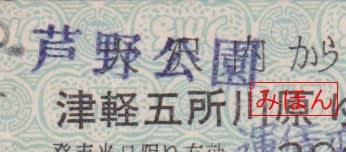

発駅の記載を見ますと「芦野公園」とゴム印が捺印されており、その部分を観察すると「大沢内」と読むことができます。

発駅部分を拡大してみました。「大沢内」の上に「芦野公園」というゴム印が捺印されていることが分かります。

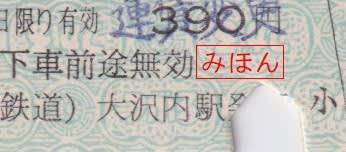

駅員氏にお伺いしたところ、この券はかつて同駅から2駅津軽中里駅寄りの大沢内駅で発売されていた券の残券で、同駅がこの券が発行された3年前の1984(昭和59)年6月に無人化された際に転用されたものであると御教示いただきました。

入鋏で欠けてしまっていますが、発行駅欄には「大沢内駅発行」と記載されていたことが読み取れます。

この当時の芦野公園駅は直営の駅員配置駅として営業しており、この券が発売されてから7年後の1994(平成6)年6月に無人駅となり、現在では駅の隣にある旧駅舎で営業している喫茶店が受託者となり、一部区間の乗車券を発売しています。

旧駅舎です。同駅舎は、1930(昭和5)年開通時に建てられた建物で、1975(昭和50)年に現在の駅舎が設置されるまで約45年間駅舎として使用されていました。建物の老朽化に伴って、一時は改築または新築も考えられたそうですが、外見的な美しさや鉄道の記念物的要素なども相まって保存されることとなったようです。現在では、同社開業当時からの建築物として、現存する唯一のものとのことです。

札幌駅発行 札幌市内から京都市内ゆき 片道乗車券

1981(昭和56)年8月に札幌駅で発行された、京都市内ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

営業キロが1,201kmを超える区間の常備券になっており、青函航路の運賃が別途含まれていますが、当時の運賃で11,700円になり、有効期間は発売日共8日間になります。

この券は寝台特急日本海を利用した時のもので、学割証の提示により、学割運賃で発券されておりますので、「学41」という割引コードの記載された印が捺印されています。

裏面です。

窓口の駅員氏のやり方なのか、札幌駅でのやり方なのか不明ですが、売上精算の際に使用する色鉛筆で、学割発売額である9,360円の金額が記載されています。

関東鉄道 鉾田駅発行 東京山手線内ゆき 片道連絡乗車券(小児用)

1975(昭和50)年10月に、関東鉄道鉾田線(のちの鹿島鉄道)鉾田駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道連絡乗車券です。

灰色PJRてつどう地紋のA型一般式小児専用券で、井口印刷で調製されたものと思われます。

裏面です。券番の他、東京山手線内下車前途無効の文言があります。

この券が発行された10月1日は都民の日であったため、当時小学生であった管理人は学校が休みであったため、当日休暇を取ってくれた父親に連れて行ってもらった帰りに使用したものです。

関東鉄道鉾田線は、1979(昭和54)年4月に関東鉄道から分離され、完全子会社として営業を開始した鹿島鉄道に継承されていますが、2001(平成13)年に収入の柱であった航空自衛隊百里基地への航空ジェット燃料輸送が終了すると経営が悪化し、また、親会社である関東鉄道が、つくばエクスプレス開業による経営悪化を理由に経営支援が打ち切られてしまい、2007(平成19)年4月に廃止されてしまっています。

JR東日本 「◯社」藤沢駅発行 藤沢から50kmまで 普通列車グリーン券 ~その2

1988(昭和63)年8月に、JR東日本東海道本線「◯社」藤沢駅で発行された、同駅から50kmまでの普通列車グリーン券です。

若草色JRE地紋のA型券で、東京印刷場で調製されたものです。

「◯社」藤沢駅は、同駅に乗り入れています小田急電鉄江ノ島線との乗換え改札にあります精算所で、小田急電鉄が運営しています。

同精算所は小田急線からJR東日本線へ乗換える旅客の運賃精算と区間変更のための窓口で、近距離乗車券の発売を行っています。

しかし、同駅の東海道線普通列車は殆どがグリーン車を連結する列車であるため、同窓口では普通列車用のグリーン券の発売もおこなわれていました。

拙ブログ2022年5月3日エントリーの「JR東日本 ◯社 藤沢駅発行 藤沢から50kmまで 普通列車グリーン券」で御紹介いたしましたものは、硬券発売終了後に小田急電鉄側の発券機で発券された券になります。

JR東日本では、Suicaを利用したグリーン券の利用を推奨しており、紙のグリーン券を縮小する方向性であることから、現在では同窓口での普通列車グリーン券の発売は行われていないようです。

JR西日本 「◯社」福井駅発行 自由席特急券

1987(昭和62)年9月に、JR西日本北陸本線の「◯社」福井駅で発行された、100kmまでの自由席特急券です。

桃色こくてつ暫定地紋のA型大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。

「◯社」福井駅は前回および前々回エントリーで御紹介いたしました駅とは異なり、駅業務はJR線の駅はJR西日本が、京福電車の駅は京福電鉄福井支社(現・えちぜん鉄道)が行っており、当時両社の駅の乗換え中間改札にありました、社線側が運営していた精算所で発売されていたものです。

◯社 東飯能駅発行 富士号 特急券・B寝台券

前回エントリーで「◯社」菊名駅で発行された新幹線自由席特急券を御紹介いたしました。

このような例は全国の社線接続駅の社線管理の出札窓口のある駅にありましたが、大抵の駅では発売可能な券種が限定されていたことが多く、近距離乗車券のみしか発売していない例が多いように思います。ただし、駅業務全体が社線管理になっているような駅では、券種の限定はさほどきつくなく、それなりの券を発売していたようです。

今回御紹介いたします券は、以前御紹介したような気もいたしますが、1984(昭和59)年8月に八高線の「◯社」東飯能駅で発行された、富士号の特急券・B寝台券になります。

若草色こくてつ地紋のD型券で、東京印刷場で調製されたものです。国鉄部内では、特急B寝台の「記特⑦B電下・客二ネ」と呼ばれていたもので、列車名および乗車区間、初時刻が予め印刷されていない記入式の常備寝台券になります。

この券が発売された当時の東飯能駅は、駅舎が西武池袋線のホームにあり、八高線のホームへ行くには駅改札を入って西武線のホームを跨線橋まで行き、跨線橋を渡ったところにありました。そして、駅業務はすべて西武鉄道が行っており、国鉄は同社へ駅業務を委託していました。

そのため、他に西武鉄道が国鉄から委託を受けている乗車券発売所(高田馬場・国分寺・拝島)とは異なり、同駅では国鉄全線の乗車券の他、特急券や指定券などの券種を広く取り扱っていました。

現在、同駅は駅舎の橋上化の際に西武鉄道とJR東日本の改札が分離され、国鉄(現在はJR東日本)では西武鉄道への業務委託はされておりません。

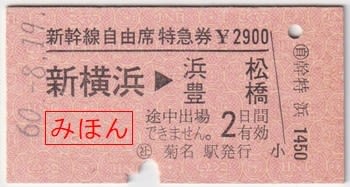

◯社 菊名駅発行 新横浜から浜松・豊橋まで 新幹線自由席特急券

1985(昭和60)年8月に、横浜線の「◯社」菊名駅で発行された、新横浜から浜松・豊橋までの新幹線自由席特急券です。

桃色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

横浜線菊名駅は国鉄(JR東日本)と東京急行電鉄(東急電鉄)の共同使用駅になっていますが、この券が発行された当時の同駅は、駅業務の一切を東京急行電鉄が行っておりましたため、乗車券類については「◯社」表記の券が発売されていました。

この運営方法はJR民営化以後の平成初頭までつづけられておりましたが、現在はJR東日本側に於いても駅員配置駅になっています。

JR東日本 三鷹から130円区間ゆき 片道乗車券(小児用)

前回エントリーでJR東日本の三鷹駅で中央線高架化工事期間中に発行された、同駅から130円区間ゆき片道乗車券を御紹介いたしましたが、期間中では大人専用券の他に小児専用券も設備されておりましたので御紹介いたしましょう。

2003(平成15)年9月に三鷹駅で発行された130円区間ゆきの小児専用券です。桃色JRE地紋のA型金額式千切り軟券で、9月27日用のものです。

大人専用券を再掲いたしますが、基本的なところは変わらないものの、小児用の赤い影文字が入り、発駅の下に小児用の発売額が記載されるなど、細部に相違があります。

JR東日本 三鷹から130円区間ゆき 片道乗車券

2003(平成15)年9月に、JR東日本中央本線の三鷹駅で発行された、同駅から130円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のA型金額式大人専用券で、千切り式常備軟券となっています。

御紹介の券は通常発売用として設備されていたものではなく、2003年9月27日および28日の2日間に行われた三鷹~国立間の高架化切り替え工事の時、代行バスの乗場で臨時発売されたものです。

当日は駅前バスターミナルにおいて立ち売り状態での発売で、予め発行日まで印刷されていました。そのため、御紹介の27日発行の券と28日発行の券の2種類が設備されています。

裏面です。券番が印刷されていますが、比較的若番です。

様式としてはJR東日本で発行されていた常備軟券のスタイルですが、通常は券売機券しかない駅で、かつ、発売日が特定されているという点が通常の常備軟券と異なっていました。

このような券は三鷹駅だけでは無く、工事区間にあります武蔵境駅・東小金井駅・武蔵小金井駅・国分寺駅・西国分寺駅・国立駅の各駅に設備されていました。

しかしながら、代行バスを利用する旅客は予め乗車券を所持していたこともあり、当初同社が懸念していた無札および精算客はあまり多くなかったために発売枚数は伸びず、混乱なく工事期間が終了したことにより、その後の同様の工事の際に、立ち売り用の常備軟券は登場していません。

三鷹駅発行 普通入場券

1979(昭和54)年5月に、中央本線三鷹駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅は比較的軟券化(硬券廃止)が早く、確か、110円券時代の昭和57年頃には硬券入場券の発売が終了したような記憶があります。

| « 前ページ |