趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

渡島大野駅発行 普通入場券

昭和59年5月に函館本線渡島大野(現・新函館北斗)駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

渡島大野駅は明治35年に函館本線の前身である北海道鉄道が開通した際、本郷駅という一般駅として開業しています。その後国有化を経て、昭和17年に渡島大野駅に改称され、昭和61年には国鉄合理化の煽りを受けて簡易委託による無人化をされてしまいました。

国鉄民営化によってJR北海道の駅に移管された後、移管後の平成4年には簡易委託さえも廃止され、完全な無人駅となってしまいます。

完全無人化以後も利用客はどんどん減り、1日平均60名程度の利用しかない駅として営業していましたが、平成10年になると同駅を北海道新幹線の新函館駅(仮称)とする話が持ち上がり、新幹線構想で湧き上がるようになります。しかし、1日あたりの利用客数は伸びることなく推移していったようです。

本年3月、北海道新幹線が開通すると、北海道の玄関駅として生まれ変わり新函館北斗駅に改称されています。

駅名の由来は、北海道の玄関口である函館にある新幹線駅ながら、所在地が北斗市にあることからこのような駅名になったとのことで、「北斗駅」ではわかりづらいという理由から「新函館」を付けたという話を聞いたことがあります。

なんと言っても今年の鉄道10大事件の華々しいトップを飾るのは北海道新幹線の開業であったわけですが、その陰で並行在来線として廃止されて第三セクター化された江差線や、新幹線の維持や大きな事故の代償という煽りを受けて12月に廃止された留萌本線留萌~増毛間など、消えて行った路線もありました。JR北海道の経営に関する問題は、来年も大きな社会問題として議論されそうです。

本エントリーで、拙ブログは1,646回目の更新をさせていただくことができました。本年の更新は本日で終了させていただき、新年は正月元旦から更新させていただきます。

内容的には皆様のご満足いただけるものではないかもしれませんが、来年も拙ブログを御贔屓くださいますよう、よろしくお願いいたします。

それでは皆様、来年も良いお年をお迎えくださいませ。

帝都高速度交通営団 地下鉄荻窪から代々木八幡ゆき連絡乗車券

昭和40年2月に帝都高速度交通営団(営団地下鉄、現・東京メトロ)荻窪駅で発行された、新宿接続の小田急電鉄代々木八幡ゆきの連絡片道乗車券です。

青色JPRてつどう地紋のB型相互式大人・小児用券で、山口証券印刷系の帝都交通印刷で調製されたものです。

営団丸ノ内線と小田急小田原線の連絡乗車券ですので乗換駅は新宿駅になるものと思われますが、この券の経由欄は接続駅の「新宿」ではなく、小田急線1駅目の「南新宿」となっています。当時はまだ千代田線が開通していたわけでもないのに、敢えて南新宿経由と表記されている理由は不明です。

後で考えてみましたが、新宿と赤坂見附を経由して銀座線の渋谷もしくは新宿で国鉄に乗り換えて山手線で渋谷まで行き、渋谷で井の頭線に乗り換えて、下北沢で小田急線に再度乗り換えて代々木八幡まで行こうとする強者対策なのかと勘ぐってしまいます。「新宿経由」ではこういった乗車も可能になってしまうわけです。

発駅である「地下鉄荻窪」駅というのは正式駅名ではありませんが、隣接する国鉄(現・JR)の荻窪駅と区別しやすいように表記されたと思われます。現在でも同駅で発行される乗車券類にはJRと区別するような表記となっていますが、「地下鉄荻窪」という表記ではなく、発行駅名のところに記載されているような「〇地 荻窪」駅とするのが一般的のようです。

営団地下鉄末期および現在の東京メトロでは普通乗車券での連絡運輸は相互乗入をしている区間プラスαと言った限定された区間しか発売しておらず、丸ノ内線と小田急線といった連絡運輸は、定期乗車券のみの発売となっているようです。

岡谷駅発行 140円区間ゆき矢印式乗車券 ~その2

前回エントリーで御紹介いたしました岡谷駅発行 140円区間ゆき矢印式乗車券を購入してから6か月後の12月、塩嶺ルートを走る列車に乗るために再び岡谷を訪問しました。

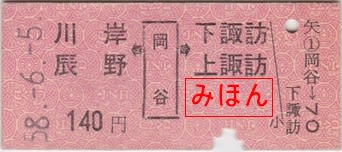

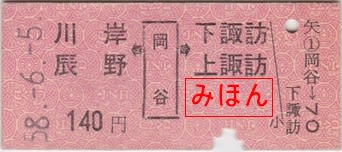

昭和58年12月に岡谷駅で発行された140円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型矢印式大人・小児用券であることには変わりはないのですが、新潟印刷場の閉鎖によって調製印刷場が変更になり、民間印刷券に変更となっています。上り甲府方面は下諏訪および上諏訪駅が着駅であることには変わりありませんが、下り塩尻方面は旧線となった川岸・辰野駅の他、塩嶺ルートに新しく開業したみどり湖駅が加わっています。

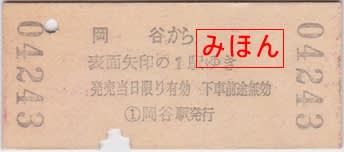

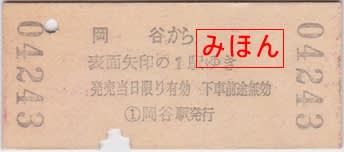

裏面です。新潟印刷場時代の「表面矢印の1駅ゆき」の文言と発行箇所名は無くなりましたが、「岡谷から」という発駅表記と「発売当日限り有効 下車前途無効」の文言は残されています。発行箇所名については表面に移動しています。

発行箇所名を見ますと「〇1岡谷駅発行」となっており、前回エントリーの同区間用乗車券と同じ窓口で発売されたことが分かります。

2枚を並べてみました。同じ区間なのに活字が異なると券面のイメージはがらっと変わり、新潟印刷場の券の活字が比較的荒く印刷されていましたので、民間印刷券はすごく綺麗に見えたものです。

裏面も並べてみました。民間印刷券はかなりサッパリとした印象を受けます。

岡谷駅発行 140円区間ゆき矢印式乗車券 ~その1

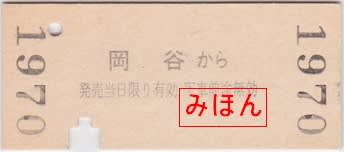

昭和58年6月に岡谷駅で発行された、川岸・辰野・下諏訪・上諏訪ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋の矢印式大人・小児用券で、新潟印刷場で調製されたものです。上り甲府方面は下諏訪および上諏訪駅が着駅となりますが、下り塩尻方面は「大八廻り」と呼ばれる旧線の川岸および辰野駅が着駅となっています。

裏面です。

発駅である「岡谷から」の標記と「表面矢印の1駅ゆき」である旨・「発売当日限り有効 下車前途無効」である旨の他、発行箇所名である「〇1 岡谷駅発行」の表記があります。

発行箇所名の前に冠してある「〇1」は1番窓口を表し、表面の小児断片部分にも「〇1岡谷」と窓口番号を記載することにより、売上計算時に他の窓口と区別しやすいようにするのが理由です。

岡谷から先の区間について、この券が発行された1か月後の7月5日に塩嶺トンネルが開通し、中央本線の列車はトンネルをくぐる「塩嶺ルート」を運行するように変更され、従来の区間については区間運用の普通列車が中心のローカル線になってしまっています。

飛騨古川駅発行 飛騨古川から名古屋ゆき乗継特急券

昭和58年8月に高山本線飛騨古川駅で発行された、ひだ2号の名古屋までの乗継特急券です。

若草色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

この券は名古屋から東海道新幹線を利用する旅客の需要に設備されているものと思われますが、名古屋以外にも米原駅・京都駅・大阪(新大阪)駅、その他全国の新幹線との乗継にも対応できるようにでしょうか、区間記入式となっています。

名古屋印刷場の特急券は、他の印刷場がD型で作成するような券でもA型で作成する例が多く、この券に至っては列車名を記入する欄が殆どないと言っても良いほど券面が窮屈な印象を受けます。

この券で乗車した時のひだ号はまだキハ80系による運転で、現在のような軽快な気動車特急ではありませんでしたが、武骨な気動車特急は東京在住の身としては新鮮なものでした。

東京臨海高速鉄道 新木場駅発行国際展示場・東京テレポートゆき片道乗車券

平成13年8月に東京臨海高速鉄道(りんかい線)新木場駅で発行された、国際展示場・東京テレポートゆきの片道乗車券です。

青色東京臨海高速鉄道自社地紋のA型相互式大人専用券で、シンコー印刷で調製されたような券です。

運賃の表現が「発売額 230円」と独特な表記になっています。

同社では硬券乗車券の通常発売はしていませんが、この券はJR東京総合車両センターの夏のイベントの時に会場で出張発売されたものです。日付の印刷はされておらず、ダッチングでの印字となっていましたので、その時のイベントのみでの発売という計画ではなく、国際展示場や台場(東京テレポート)での各種イベント時の繁忙期用として作成されたものかもしれません。

小児用は無く、区間もこれ1種類だけでしたので、りんかい線のグッズ売場では目立った存在ではなかっように思います。

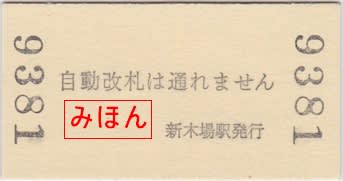

裏面です。

自動改札は通れない旨と、発行駅名が記載されています。

イベントだけで発売していたとしては「9381」という券番は進んでいますので、もしかすると新木場駅での繁忙期対策用として実際に使用されていた可能性があります。

JR東日本 会津若松運輸区乗務員発行 車内片道乗車券

平成2年8月に会津若松運輸区乗務員により発売された、滝谷から会津柳津ゆきの片道乗車券です。

青色JRE地紋の駅名式券で、磐越西線と只見線とその周辺の主要駅が記載されています。一番遠距離では横浜市内まで発行することができるようになっており、有効期間も4日間までの欄が用意されています。

裏面です。

有効期間の表示が無い場合は発売当日限りであることと、東京都区内・横浜市内・仙台市内ゆきの乗車券である場合は同区間内で下車した場合および、同区間相互間の乗車券の場合は前途無効となることが表記されています。

只見線の只見ー大白川間に「田子倉」とあります。

田子倉駅は柿ノ木駅と共に冬季(12月から翌年3月まで)は豪雪を理由に閉鎖されていた臨時駅でしたが、平成25年3月に廃止されてしまっています。

本来臨時駅であれば営業キロおよび換算キロの設定はされず、次の駅までの距離で運賃計算をするのが一般的ですが、なぜか田子倉駅には営業キロおよび換算キロの設定があったため、運賃計算をする必要性から駅名の記載があります。

両国駅発行 東京都区内発用補充片道乗車券

見本券ですが、両国駅で発行された東京都区内発用の補充片道乗車券(補片)です。

青色こくてつ地紋の軟式補充片道乗車券で、東京印刷場で調製された活版印刷時代のものです。

まだ印発機やマルス端末が発達していなかった時代、東京都区内および近郊の駅では業務の効率化を図るため、補充片道乗車券については自駅発(発駅常備)および他駅発(発駅記入式)の他に東京都区内発および東京山手線内発の券が設備されている駅が多くあり、窓口には補片だけで4種類の券種が置かれていました。実際にこのような券を複数用意することで効率化・省力化が図られたかどうかは定かではありませんが、当時としては意味のある事であったのでしょう。

この券にはありませんが、乙片(報告片)に穴を開け、金属リングで束ねて置いてあることが多かったように思います。

旅客に渡す甲片を拡大してみました。

国鉄末期の民間外注による印版印刷のものと異なり、国鉄直営の印刷場で調製された活版印刷による様式は硬券に使用するものと同じ活字が使用されていたようで、文字が細い印象を受けます。

国鉄時代の窓口氏は、時刻表や距離程表とそろばんを駆使してどのような区間の乗車券でもその場で作成していましたから、当時と比べますと、今の出札窓口に設置されているマルス端末はかなり高性能になっており、相当な効率化・省力化が図られたものだと思います。

黒部峡谷鉄道 宇奈月駅発行 普通入場券

前回エントリーに続き、黒部峡谷鉄道の印発機券を御紹介いたしましょう。

平成28年9月に宇奈月駅で発行された普通入場券です。前回エントリーの一般乗車券と同じ時に同じ窓口で購入していますが、乗車券が120ミリであったのに対し、入場券は85ミリで発券されます。

乗車券もそうですが、同社の乗車券類は題字の下に大きく使用日が印字されており、全国的に見てもかなり珍しい様式であると思われます。

黒部峡谷鉄道 宇奈月駅発行 黒薙ゆき片道乗車券

拙ブログ2015(平成27)年10月20日エントリーの「黒部峡谷鉄道 宇奈月駅発行 欅平ゆき片道乗車券」で同社の硬券乗車券を御紹介いたしましたが、現在、硬券は廃止されて端末機券になっていますので、最新の様式を御紹介いたしましょう。

平成28年9月に宇奈月駅で発行された、黒薙ゆきの片道乗車券です。120ミリのサイズで発券されていますが、これが通常の様式で、入場券となると85ミリで発券されます。

水色黒部峡谷鉄道自社地紋の券紙で、券の下には「黒部峡谷トロッコ電車」というイラストが描かれています。

題字部分に「一般乗車券」という聞き慣れない文言が記載されていますが、団体乗車券や企画乗車券に対しての「一般」という意味合いで使用されているものと思われます。

裏面です。

注意書きが印刷されており、85ミリで発券された場合のことも考慮したレイアウトになっています。

ちなみに、上の黒い線はプリンターに装填する際の目印となるラインであり、磁気券にはなっていないようです。

| « 前ページ |