趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

東海道新幹線開業記念券

今回御紹介いたしますのは、昭和39年10月に東海道新幹線が開業した際、車内にて乗客に配布された記念券です。

これは1等車(今のグリーン車)の乗客に配布されたもので、プラスティックコーティングされた用紙に印刷されており、新幹線B特急券の1等券がついた、記念乗車券のような形をしています。

特急券部分を拡大しますとよくわかりますが、こくてつ地紋まで印刷され、きっぷ趣味的には結構興味深い券です。

このほかに2等車(今の普通車)で配布されたものもありましたが、こちらはきっぷの部分が省略されているもので、記念券部分(?)は同一のものでした。

今やテレビCMで流れているように今年7月1日にN700系が営業運転開始される時代になりましたが、「東京-新大阪間約3時間」、「最高計画速度200km時」や「車両12両編成」など、当時と今の違いがよくわかりますね。

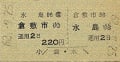

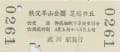

水島臨海鉄道の往復乗車券

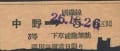

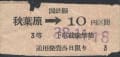

拙ブログ5月22日エントリーにて水島臨海鉄道倉敷市駅の入場券を御紹介いたしましたが、当時、入場券のほかに唯一発売されていた硬券である、水島ゆきの往復乗車券を御紹介いたします。

なんの変哲もないシンコー印刷製と思われる券ですが、何だかすごく舌っ足らずな感じの券です。

では、同社ホームページに掲載されている路線図を見ながら考えてみましょう。

路線図を見ますと旅客駅は10駅あり、水島駅は倉敷市駅から8駅目の途中駅となります。その中でも、特別需要があったのか、水島駅ゆきのみ、往復乗車券が設備されていたことになります。

ところが、途中に駅があるにも拘らず、「(途中)下車前途無効」の文言がありません。「きっぷ」として通用させるには、少々舌っ足らずな感じがします。

また、シンコー印刷独特の表記なのでしょうが、「通用2日」というのもいささかぶっきらぼうな感じです。

ミス券ではないのでしょうが、なんとなく、もう少し丁寧に作成したほうが良いかもしれませんね。

何か、書き忘れたような…

昨年9月15日(金)に拙ブログを立ち上げて以来、本日までに31,357名の方々より、延べ52,866アクセスのご訪問を戴くことができました。これはひとえに、同好の諸兄の温かなご支援の賜物と存じます。

仕事の関係で更新が滞ることがよくありますが、今後ともよろしくご支援の程、お願い申し上げます。

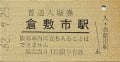

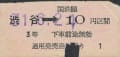

さて、今回御紹介いたしますのは、岡山県の水島臨海鉄道、倉敷市駅の硬券入場券です。

現在も発売されているかどうかはわかりませんが、昭和62年の秋に訪問した際に購入いたしました。

当時、片道乗車券は水性インク式の自動券売機発行の金額式券のみでしたが、記憶違いかもしれませんが、金額ごとに機械が分かれており、券紙の色が緑色とピンク色に料金ごとに異なっていたと記憶しています。

硬券は倉敷市駅に入場券と水島駅までの往復乗車券の2種類のみをを発売していました。

この入場券を見ていますと、何か重要なものが足りないことに気づきます。

それではクイズです。さて、何が足りないんでしょう?

答えは・・・

============================================

料金の表示がありません!!

============================================

↑↑↑

この部分をドラックしてなぞってみてください。答えが出ます。

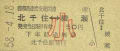

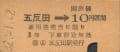

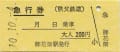

国鉄北千住駅発行の綾瀬ゆき営団券

菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」5月16日エントリー「国鉄北千住駅発行の営団地下鉄乗車券」のなかで紹介されております相互式B型硬券ですが、当方所持の小児券で「ミス券」がございましたので御紹介いたします。

よくある「ミス券」ですが、小児用なのに小児断線がついてしまっています。

これでは、断線を切ってしまうと小児運賃のまた半額になってしまいますね 。

。

京浜急行の小児用入場券においても、一時的に複数の駅に、同じミスをした券が多数登場した時期がありましたが、この時のものとは違い、営団のものは「綴り穴」が開いていませんでした。

おそらく、営団のものは、印刷時に小児用の版を使用すべきところ大人小児用の版を間違えて使用してしまったものと思われますが、京浜急行のものは、さらに大人小児用の券紙まで使用してしまったダブルミスであったと推測されますが、いかがでしょうか?

この記事は菅沼天虎様の「菅沼天虎の紙屑談義」5月16日エントリー、「国鉄北千住駅発行の営団地下鉄乗車券」にトラックバックさせていただきました。

東武の「社学」出札補充券

このたび、catalytic様のブログ、「制度系」とリンクを張らせていただきました。旅客制度について専門的な内容で触れられているブログで、私もかなり勉強させていただいております。よろしくお願いいたします。

さて、前回に引き続き、東武鉄道の「社学」乗車券です。

浅草駅で新藤原まで買い求めたところ、特に出札補充券での発行をお願いしたわけではありませんでしたが、普通にこの券が出てきました。

当時、浅草駅での硬券による発売は正月などの繁忙期での近距離券の発売しか行われておらず、窓口はドットプリンター方式の特急券端末が設備されていたように記憶しています。

購入した時は同時に鬼怒川温泉までの特急「けごん」号の特急券も買い求めておりますが、端末による一葉券ではなく、乗車券が補充券対応になっているということは、catalyticさまがご自身のブログの中で紹介されておられますように、印発機では学割対応ができるようですが、ドットプリンター方式の特急券端末では対応が出来なかったものと推測されます。

今になって思いますが、「社学/43」のハンコが捺されていると嬉しいような気がします。

今度駅に持っていって捺して貰おうかな…

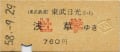

東武の「社学」常備券

関東では恐らく東武鉄道だけではないかと思われますが、近鉄や南海フェリーなどの長距離路線においては、私鉄線内独自の学割である「社学」という学割があります。

JRの旅客営業規則第5章・第184条・第4項(2)においても、「旅客鉄道会社以外の会社線(以下「連絡会社線」という。)について割引となるもの。」と定められており、割引コードとして「43」が振り分けられています。

これは東武鉄道東武日光駅に常備されていた「社学」常備券です。

たまたま私の姉が友人同士の旅行の帰りに使用し、ただ単に硬券だったので私への「お土産」として貰ってきてくれたものなので、他にどのような口座があったのか確認しておりません。

社学乗車券は国鉄(JR)の学生割引証と学生証を提出すれば購入できるものですが、当時、東武日光から北千住や浅草までの大人運賃は950円程度でしたので、予め浅草や北千住などで往復で購入する以外に、片道190円のためにわざわざ年間取得枚数が制限される学割証を取得してまで、しかも東武日光駅で片道だけを購入する例は少なかったのではないかと思われます。

この記事は、catalytic様のブログ「制度系」5月16日エントリーの「東武鉄道の学割端末券」にトラックバックさせていただきました。

特急「東海」号のコンパートメント

wotaさまのブログ「続・吾輩はヲタである」5月4日エントリーの「東海4号(コ)」のなかで、コンパートメント席の指定券が紹介されていますが、私のコレクションにも同じようなものがありますのでご紹介いたします。

これはMVで発券された東海1号のコンパートメント席指定券です。

wotaさまのコレクションと同じく「東海1号(コ)」という表記になっています。

では、これを英語表記バージョンで発券したら、どのようになるでしょうか?

日本語表記では「東海1号(コ)」となっておりましたが、英語表記になりますと、「TOKAI (RM) 1」という表記になるようです。

「コンパートメント」という言葉は「個室」の英語である「a compartment」ですが、マルスでは敢えて「compartment」という単語を使用せず、「a room」という単語を略した「RM」を使用しています。

理由はわかりませんが、日本人には「コンパートメント」よりも「ルーム」という言葉の方が「個室」という理解が得やすいからでしょうか?

この記事は、wotaさまの「続・吾輩はヲタである」5月4日エントリー、「東海4号(コ)」にトラックバックさせていただきました。

戦後軟券の活字の変遷

戦中・戦後の鉄道省および国鉄では、用紙の節約を目的として、「わら半紙」のような粗末な用紙を使用した近距離区間の軟式乗車券が発行された時期がありました。

(長距離券については、A型硬券をB型にするなどして用紙の節約をしたようです。)

当然ながら、これらの券が発売されていた当時、私はまだ生まれていなかったわけですが、先輩コレクター氏より分けていただいたコレクションを整理していますと、興味深い活字の変遷が見られましたのでご紹介いたします。

これは日付のゴム印が鮮明でないので年号がわかりませんが、国鉄発足初期の昭和24年ごろのものと推測されます。

「國鐵線」の文字と「下車前途無效」、「通用發賣當日限り」の文字が古さを物語っています。

昭和26年ごろになりますと、今とは「通」の字の「しんにょう」や「前」の字の「月」の部分が異なっていますが、「下車前途無効」の「效」の文字が「効」に変わっています。

昭和27年ごろになりますと、「通用發賣當日限り」の「發賣當日」の文字が「発売当日」に変更されます。

(ただし、「当」の字は真ん中の横棒が右に長い旧字体が使用されています。)

その後、これも年号がはっきりしませんが、「國鐵線」の「國鐵」の文字が「国鉄」に変更されています。

(次の券を見比べますと、恐らく昭和27年下期ごろに出たものと思われます。)

昭和28年ごろになりますと、前の新橋駅のものと「進化」の程度は同じですが、物資事情に余裕が出てきた様子が伺われ、用紙が「わら半紙」から白い「上質紙」に変更されています。

その後、昭和31年ごろになりますと、「発売当日」の「当」の字も現在のものに変更されており、「前途無効」の「前」の字のみが旧字体という形になってきています。

私のコレクションの中では、この券の発売日が一番新しいもので、恐らく一連の軟券の最終バージョンであろうかと推測されます。

その後の昭和32年にはこれらの軟券は硬券に戻されて行ったようで、その様式は硬券に踏襲されております。

これらの軟券は東京地区では金額式券でしたが、大阪地区では細い矢印の矢印式券であったようです。

しかし、今では当たり前になっている金額式券のルーツとなるもののようで、戦中・戦後のドサクサによって生まれて現在の主役となっている様は、国鉄一の悪名高い20メートル級4扉通勤型電車である「モハ63系」電車と似た何かを感じさせられます。

秩父鉄道の芝桜急行券 ~その2

前回に引き続き、秩父鉄道の芝桜急行券についてです。

前回「あること」に気づいたと書きましたが、それはこの急行券の地紋についてです。

たしかにJPR地紋なのですが、何だかいつもと雰囲気が違います。

地紋①は従来からある一般的なJPR地紋です。「JPR」と「てつどう」の文字が交互に記され、その間には鉄道の車輪が描かれています。

これはちょうど、拙ブログのヘッダーに使用しているものと同一です。

近年、関東交通印刷において地紋②のような独自のJPR地紋が作成されています。地紋①と同じく、「JPR」と「てつどう」の文字が交互に記され、その間には鉄道の車輪が描かれています。

また、地紋②に入った紋は若干濃い目であり、その中の字体がも丸めのものになっています。

さらには、地紋①は「JPR」と「てつどう」の間の車輪の真下に逆さまになった「てつどう」の文字があるのに対し、地紋②では逆さまの「JPR」となっているなど、文字の順番が異なります。

では、芝桜急行券の地紋です。(地紋③)

調整の雰囲気からして恐らく関東交通印刷にて印刷されたものと推測されますが、今までの地紋②とは地紋が違います。

ここでは、「JPR」と「てつどう」の文字の並びについては地紋①に準じており、「JPR」と「てつどう」間の車輪の真下に逆さまになった「てつどう」の文字があります。

また、字体は丸みを帯びておらず、明らかに地紋②のものとは違っています。

決定的な違いとして、いままでJPR地紋の中には鉄道の車輪が描かれていましたが、地紋③ではよくよく見ると車輪ではなく、蒸気機関車の動輪です。

これは旧国鉄の地紋(地紋④)のものとよく似ています。

今回発見した地紋③は初見ですが、もしかすると今回初めて出てきた新地紋なのかもしれません。

最後に、秩父鉄道のJPR地紋ラインナップです。

画像を再度クリックすると大きくなりますので、その違いをじっくりとご堪能ください。

秩父鉄道の芝桜急行券

秩父鉄道では最近、観光シーズン毎に「特別な急行券」を発行しているようです。

今回も「芝桜」のシーズンにあわせて発行されています。

表に芝桜と羊をデザインした挿絵が入った、JPR地紋の硬券です。裏面には、秩父羊山公園芝桜の丘の案内が印刷されています。

下の通常券と比較すると、一部説明書き部分が省略されているようです。

ただ、秩父鉄道の急行券は、一般の券を見る限りでは前売り可能な体裁になっているだけでなく、1回限り有効の文字があるだけで、有効期限について一切明記されていないのが特徴です。

この芝桜急行券をよ~く見ていると、「あること」に気づきました。

以下、次回に続きます。