趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

箱根ロープウェイ 桃源台から小田原ゆき 片道連絡乗車券

1992(平成4)年5月に箱根ロープウェイ桃源台駅で発行された、早雲山接続箱根登山鉄道小田原ゆきの片道連絡乗車券です。

青色PJRてつどう地紋のB型一般式大人・小児用券で、社線完結用の乗車券同様、シンコー印刷で調製されたものと思われます。

乗車経路は桃源台~(箱根ロープウェイ)~早雲山~(箱根登山鉄道鋼索線/ケーブルカー)~強羅~(箱根登山鉄道線/電車)~小田原という経路になります。

同社の自社完結乗車券は発売当日限り有効となっておりますが、当時の箱根登山鉄道は社線完結であっても発売日共2日間有効となっておりましたため、連絡運輸先の規定に合わせた2日間有効となっています。

裏面です。券番と社名の他、自社完結乗車券同様「途中下車可」の文言が印刷されています。

御紹介の券は連絡乗車券になりますが、明後日(2022年4月1日)から同社は箱根登山鉄道と合併されますので、以後、同区間の乗車券は自社完結の乗車券になります。

箱根ロープウェイ 桃源台駅発行 早雲山駅までの往復乗車券

硬券が使用されていた時代の箱根ロープウェイの乗車券には、往復乗車券も設備されていました。

硬券末期になりますが、1994(平成6)年12月に桃源台駅で発行された、早雲山までの往復乗車券です。

桃色PJRてつどう地紋の一般式A型大人・小児用往復券で、シンコー印刷で調製されたものと思われます。

同社では社線内完結の乗車券は当日限り有効となっていますので、往復乗車券の場合には発売日共2日間有効になりますが、途中下車が可能であるため、下車前途無効の文言はありません。

裏面です。券番と発売駅名の他、片道乗車券同様、「途中下車可」の文言があります。

箱根ロープウェイ 桃源台から大涌谷ゆき 片道乗車券

1983(昭和58)年10月に箱根ロープウェイ桃源台駅で発行された、大涌谷ゆきの片道乗車券です。

桃色PJRてつどう地紋のB型一般式大人・小児用券で、シンコー印刷で調製されたものと思われます。

同社では硬券による乗車券の発売は平成初期に廃止されてしまっておりますが、硬券が現役であったころは、普通鉄道のものと変わらない様式で発売されておりました。

裏面です。

同社の乗車券は社線内は発売当日限り有効となっていますが、観光地の観光鉄道という性格から、現在でも発売当日内であれば途中下車が可能です。そのため、「下車前途無効」の文言はなく、「途中下車可」という特徴的なものが記載されています。

箱根ロープウェイは本年(2022年)4月に箱根登山鉄道と合併し、合併後は箱根登山鉄道として営業することが決まっています。(同社ホームページ)

そのため、路線は存続しますが、箱根ロープウェイの乗車券が発売されるのは今月いっぱいということになります。

これからしばらくの間、同社の硬券乗車券を御紹介して参りたいと思います。

東京駅発行 東京から博多まで 閑散期用新幹線指定席特急券

国鉄(JR)の特急列車の料金には通常期のほかに閑散期と繁忙期があります。本年からは「最繁忙期」という制度を設けるということが報道されていますが、国鉄時代は閑散期というものはありましたが、繁忙期という設定は、1984(昭和59)年4月に設定されるまでありませんでした。

こちらも見本券ですが、東海道本線東京駅で発行された、同駅から博多までの閑散期用の大人・小児用新幹線指定席特急券になります。

通常期とは異なる黄褐色こくてつ地紋のD型券で、こちらも東京印刷場で調製されたものです。国鉄部内では「閑幹特◯77」と呼ばれていたようです。

裏面です。通常期券同様に指定席欄が設けられています。

東京駅では通常、新幹線指定席特急券はマルス端末で発売されておりましたが、機械の故障などの非常時用として硬券の指定席券も設備されていたようです。しかしながら、通常は非常用の耐火金庫のような保管箱に収納されており、窓口の券箱には入れられていなかったので、硬券で発売してもらうことは叶いませんでした。

熱海駅発行 熱海から東京まで 小児用新幹線指定席特急券

前回エントリーで東京から名古屋までの、硬券の大人・小児用新幹線指定席特急券を御紹介いたしました。

新幹線の指定席はビジネス需要が多く、発売される特急券の大多数が大人用として発売されますが、当然ながら小児用として発売されることもあり、そのような時には小児断片を切断して発売されることが殆どでした。

しかし、観光客利用率の高い駅の需要が多い区間については家族連れのパターンが多く、小児用としての発売実績が比較的多いことから、少数ながら小児専用券の設備もあったようです。

見本券ですが、東海道本線熱海駅で発行された、同駅から東京までの小児専用の新幹線指定席特急券です。若草色こくてつ地紋のD型小児専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

見本券ですので実際にどれほどまで実使用されていたかは不明ですが、小児専用の新幹線指定席特急券は殆ど見かけませんでした。

裏面です。大人・小児用券と様式は変わりませんが、小児断片が無いため、右上にある小児断片の綴り穴が無いのが特徴です。

板橋駅発行 東京から名古屋まで 新幹線指定席特急券

1981(昭和56)年11月に赤羽線板橋駅で発行された、東京から名古屋までの新幹線指定席特急券です。

若草色こくてつ地紋のD型大人・小児用の新幹線指定席一般用特急券(幹特㉞)という券で、東京印刷場で調製された券になります。

硬券時代の新幹線指定席特急券は、表面には乗車区間や料金等が記載され、座席の指定情報は記載されていませんでした。「(座席の指定は裏面)」と記載されているように、すべて裏面に記載されています。

裏面です。裏面には券番と発行駅名の他、座席の指定情報を記入する欄があります。

当時の板橋駅は現在のように埼京線の列車の運転はなく、山手線の支線のような感じの「赤羽線」専用の列車によって池袋~赤羽間が運転されていた駅で、みどりの窓口はありませんでした。そのため、同駅で指定券を発売する際には池袋駅に電話で問い合わせをし、指定席を抜いて貰って口頭で伝達され、それを手書きで指定券に書き込む形で発券していました。同駅界隈には住宅が多く、指定席券の発売実績はそれなりにあったようで、指定券の硬券口座が比較的多い駅でした。

しかし、1985(昭和60)年の埼京線の列車が乗り入れた頃にみどりの窓口が開設され、硬券での指定席券の発売は行われなくなりましたが、現在ではみどりの窓口の営業も終了し、指定券券売機のみの対応になっています。

よく見ますと右端に車内検札の再に入れられた検札鋏痕がありますが、裏面から入れられていることが分かります。

これは、旅客の心情として検札の際には車掌さんに券の表面を上にして渡すことが多いと思いますが、車掌さんは区間を確認した後には乗車日と使用されている座席が指定券通りかを確認しますので、ひっくり返して裏面も見てから検札鋏を入れるため、裏面から検札鋏が入れられることになった訳です。

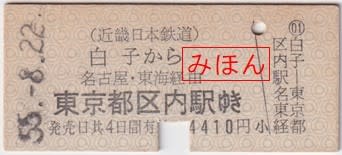

近畿日本鉄道 白子駅発行 東京都区内駅ゆき片道連絡乗車券

1980(昭和55)年8月に、近畿日本鉄道(近鉄)名古屋線の白子駅で発行された、東京都区内ゆきの片道連絡乗車券です。

ねずみ色近鉄自社地紋のB型一般式大人・小児用券となっています。

乗車経路は、白子~(近鉄名古屋線)~近鉄名古屋/名古屋~(東海道本線)~東京都区内というルートで、乗車経路としては一般的なルートであり、当時の近鉄線内の特急が停車するような駅には東京都区内ゆきといった長距離用の連絡乗車券の常備券が設備されている駅もありました。

同社の硬券は長距離であってもB型券が使用されており、この法則は連絡乗車券についても当てはまっており、有効期間が4日に跨がるような長距離券であってもB型券というのは、全国的にもここだけのような気がします。B型券ですと入鋏(パンチ)を入れた際に印刷内容が欠落しますので、入鋏を入れる位置によっては有効期間等の大切な内容が見えなくなってしまう可能性があり、入鋏するにはある程度、入鋏する場所を考えなければならないようです。

また、着駅の表記に特徴があり、「東京都区内ゆき」ではなく、「東京都区内駅ゆき」という表記になっています。

ただし、天理駅で発行された券のように、「東京都区内ゆき」となっているものも存在しており、2種類の表記の券があったことになります。

裏面です。裏面には券番と発行駅名の他、「表記着区間の国鉄線各駅 下車随意但し前途無効」という文言が印刷されています。

現在では長距離用の常備乗車券はおろか、普通旅客の連絡運輸そのものが廃止されてしまっている民営鉄道が多いですが、同社では近鉄名古屋駅で接続するJR東海との普通旅客の連絡運輸として、東京・新横浜・小田原・熱海・清水・静岡・浜松・豊橋~名古屋駅を除く名古屋市内各駅~岐阜間・中津川・恵那・瑞浪~勝川間の各駅を着駅とする取り扱いが現在でも残されています。

一方、社線側の発駅としては、名古屋線久居~高田本山間・豊津上野・磯山~白子間・伊勢若松・楠~海山道間・近鉄四日市・阿倉川・近鉄富田~桑名間・近鉄弥富・近鉄蟹江・近鉄八田の各駅、山田線松阪・伊勢市・宇治山田および鳥羽線鳥羽の各駅が設定されており、発売する際には券売機や乗車券印刷発行機の範囲外の駅の場合は補充券(補片)での発売となるようです。

しかし、該当駅であっても窓口にはこのような乗車券を発売している旨の案内はなく、購入の申し込みをした際にすんなりと発売されるかどうかは疑問であり、JRの乗車券は名古屋駅で購入するように案内されるような気がします。

JR東日本 空港第2ビル駅発行 精算券

JR東日本成田線(空港支線)の空港第2ビル駅の改札口で発行されていた精算券です。

白色無地紋のA型軟券となっています。

この券はかつて成田国際空港で実施されていた検問に対応するため、改札が入口と出口とに分離されていた時代に使用されていました。

同駅の入口改札は通常通りの形態ですが、京成電鉄の出口改札の先にセキュリティーエリアと呼ばれる空港の検問所があり、ここでパスポートなどの身分証明書の提示を求められるとともに、手荷物検査が行われておりました。そのため、JR線改札から出場する際、一旦京成電鉄の構内を通ってセキュリティーエリアに行くことになることから、JRの出口改札では乗車券は回収されず、その先の京成電鉄の出口改札で乗車券の回収が行われ、セキュリティーエリアへ向かうようになっていました。

そのため、JRの乗車券で乗越精算が必要な旅客に対しては、JR線の改札口で原券を回収のうえで精算が行われる関係から精算券が交付され、その先にある京成電鉄の改札口では精算券で出場するようになっていました。

御紹介の精算券は当時発行されていたもので、当時、管理人は空港関係の業務に就いていたことからセキュリティーチェックは省略されて専用の通路を通っておりましたので、精算券はそのまま手元に残すことができました。

その後、成田国際空港では、検問に代わる機械警備の強化により、2013(平成25)年3月から監視カメラと危険物探知装置を設置して実証実験を行い、2015(平成27)年3月に開港以来実施されてきた検問を終了し、記機械警備による体制となり、JR線の降車客が京成電鉄の出口改札を経由してセキュリティーエリアへ出る必要がなくなったため、2019(令和元)年12月にJR線と京成電鉄の改札が分離され、JR線の利用客が京成電鉄の改札を通る必要がなくなったことに伴い、精算券の発行は廃止されています。

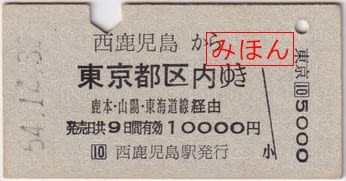

西鹿児島駅発行 東京都区内ゆき 片道乗車券

1979(昭和54)年12月に鹿児島本線西鹿児島(現・鹿児島中央)駅で発行された、東京都区内ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものです。

鹿児島本線廻りの乗車券で、当時の運賃はちょうど一万円でした。

前回エントリーまで、数回にわたって一万円を超える硬券の常備片道乗車券を御紹介して参りましたが、今回御紹介の券もそのような券になります。

いままで御紹介して参りました乗車券を見ると分かりますが、国鉄乗車券の世界では、千円以上の運賃を表記する場合において3ケタおきにコンマ「,」を打つことは無く、一万円の場合は「10,000円」とはせず「10000円」と表記されています。

参考ですが、こちらは東京印刷場で調製された、往復割引乗車券です。このような高額券であれ、発売金額にはコンマは打たれていません。

不勉強ですのでコンマを入れないで表記することが規則で定められているのかどうかは存じ上げないですが、現在でも、マルス券で発券される乗車券類を除いてコンマを入れて表記されている券は見当たりません。

しかしながら、かつて門司印刷場では、運賃表記にコンマを入れて印刷された券が存在しました。

1969(昭和44)年10月に同じく西鹿児島駅で発行された、東京都区内ゆきの片道乗車券です。青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、一枚目の券と同じ区間および経由の券になります。

当時の運賃は4,110円で、運賃表記は「4110円」ではなく、「4,110円」とコンマが打たれています。

こちらは1962(昭和37)年8月に同じく西鹿児島駅で発行された、東京都区内ゆきの片道乗車券です。青色こくてつ地紋のA型一般式学割専用券で、一枚目の券と同じ区間ですが、日豊本線廻りの券になります。

この券の運賃は1,415円となっており、運賃表記は「1415円」ではなく、「1,415円」とコンマが入れられています。

このように運賃表記にコンマが入れられている常備硬券は、管理人の手元にあるものについては門司印刷場のものしかございませんので、コンマを入れるのは門司印刷場独自のものであったのでしょうか?

善通寺駅発行 東京都区内ゆき片道乗車券

国鉄末期の1987(昭和62)年3月に土讃線の善通寺駅で発行された、東京都区内ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、高松印刷場で調製されたものです。

高松印刷場の場合は活版印刷ではなく写植印刷が使用されており、印刷面が滑らかな印象があります。

裏面です。四国総局管内には特定都区市内の設定駅がありませんが。着駅側には特定都区市内駅がありますので、そのような場合には裏面にその旨の印刷があります。

また、高松印刷場の様式につきましても、運賃を印刷するスペースは比較的広く取られており、一万円を超える高額券の5ケタの運賃表記については全角文字で印刷されています。

今まで数回にわたって金額が一万円を超える常備硬券乗車券を御紹介いたしましたが、運賃が一万円を超える硬券乗車券は需要の関係で限られていることと、国鉄末期になると需要の多い大規模な駅では乗車券を印発機やマルス端末で発券することが多く、硬券を設備している駅があまり多くなかったため、あまり多くのサンプルを御紹介することができませんでした。

| « 前ページ |