趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

JR東日本 ノー・マイカー・デー割引きっぷ

長野県では地球温暖化の原因となる温室効果ガスを大量に排出するマイカーでの通勤を見直し、一人ひとりが環境問題について考えるため、「ノー・マイカー・デー」を推進しています。

ノー・マイカー・デーは平成17年3月23日から、毎月第2・第4水曜日に設定されており、これに倣い、長野県内のJR(東日本および東海)、私鉄(長野電鉄・上田電鉄等)、路線バスの各社では水曜日限定の割引回数券を発売しています。

JR東日本が発売しているノー・マイカー・デー割引きっぷを購入しましたので御紹介いたしましょう。

長野駅で発行されたものの表紙部分です。周遊券と同じ大きさで、表紙の他に乗車券部分6枚で構成されています。

回数券のような性格ですが、通常使用する回数券ではないため、「〇企」のマークがある通り、企画乗車券となります。

表紙には「ノー・マイカー・デー割引きっぷ」の下に「(鉄道利用促進デー)」という副題がついています。その下には利用区間および運賃、有効期限等の表記を捺印もしくは記入します。発行箇所名は駅名記入式となっており、この券の駅名の印刷されたものは未見であることと、一番需要のある(であろう・・・)と思われる長野駅でさえ駅名記入式であることから、駅名の印刷されたものは存在しない可能性があります。

運賃は6回分で片道運賃5回分となっており、この券の場合は長野⇔安茂里間は140円ですので、140円x5回分=700円となります。

有効期間は3カ月間となっています。

各券片です。赤色JRE地紋の軟券になります。下にパンチ欄が2か所ありますが、これは乗車した駅側にスタンパーを捺すようにされているものと思われます。このような券が6枚綴られており、各券片にすべての項目を捺印します。

旅客からの発券要請を受けると、窓口さんは券1冊の他に駅名印と定期券用日付印を裏から持ってきて、1枚1枚スタンプを捺印して発券します。予めコレクション用とお伝えしたところ、窓口のお姉さんは丁寧に作成してくださったのですが、察するに、発券するのにだいたい10分程度かかるかと思われます。私は比較的空いている朝6時頃に窓口に訪れて購入しましたが、実使用するわけでないのでしたら、窓口が混み合っているときに購入するのは控えた方がよろしいでしょう。

のと鉄道 松波駅発行 硬券入場券・乗車券

前回エントリーに引き続き、のと鉄道に変換後の同駅発行の硬券入場券と乗車券です。

平成元年10月にのと鉄道松波駅で発行された硬券入場券です。日本交通印刷調製のA型無地紋の券です。

のと鉄道では直営有人駅で硬券入場券を発売しており、当時は各駅でこの様式の券が発売されていました。同駅も直営駅であったため、このような券を入手することができたわけです。

のと鉄道転換後も縁起きっぷの発売が継続され、入場券と同じ日本交通印刷で調製されたA型一般式券がありました。

しかし、国鉄時代とは違い、地紋が桃色と青色の2種類あり、出札窓口には2種類の「松波から恋路ゆき」が発売されている旨の張り紙がありました。桃色と青色の意味は恐らく、「女の子用」と「男の子用」として作られたものなのでしょう。

そんな茶目っ気を出したのと鉄道の松波駅でしたが、平成17年4月の能登線廃止の際に廃駅となってしまっています。

松波駅発行 硬券入場券・乗車券

昭和59年3月に松波駅で発行された硬券入場券です。

名古屋印刷場調製のB型無地紋券です。

松波駅は昭和38年に国鉄能登線の末端駅として開業していますが、翌年には蛸島まで延伸されたため、途中駅となっています。しかし、国鉄民営化となる昭和62年3月まで国鉄の直営駅として営業が続けられていました。

民営化後はJR西日本の駅として継承され、翌年にはのと鉄道に転換され、のと鉄道の駅となっています。のと鉄道の駅となっても無人化されることなく営業を続けておりましたが、平成17年4月にのと鉄道能登線の廃止に伴って廃駅となってしまいました。

同駅のひとつ先に恋路駅があり、「恋」という漢字の使用された駅名が全国的に珍しいことから「松波から恋路ゆき」の縁起きっぷが発売されると、いままで取り立てて話題のなかった駅が一躍有名になったこともありました。

恋路駅ゆきの縁起きっぷです。

名古屋印刷場調製の桃色こくてつ地紋のA型一般式券です。当時金沢鉄道管理局管内の近距離乗車券には一般式券が多用されていましたが、そのどれもがB型券であり、この券については縁起きっぷとして特別にA型券として調製されたものと思われます。

因みに、恋路駅は臨時乗降場であったため、恋路駅発のものは作成されなかったのか、国鉄時代の「恋路から松波ゆき」の券は未見です。

富士急行 富士山駅普通入場券

平成25年に発行された、富士山駅(旧・富士吉田駅)の普通入場券です。

印発機による発行で、桃色JPRてつだう地紋のB型券となります。

なぜか同社の印発機は券番部分が途切れてしまうことが多く、この券については全く印字されていない状態です。

こちらは平成19年に発行された富士吉田駅時代の券です。辛うじて券番が読めます。

前回エントリーにおきまして「謎」と書かせていただきました件なのですが、以前より気になっていることで、「適用発売当日限り」という文言です。

おそらく「通用発売当日限り」としたかったのをタイプミスしたのじゃないかと推測しておりますが、ここで「適用」という言葉を使用している普通入場券は、全国を探しても富士急行だけです。

タイプミスなのであれば、乗車券の文言を改訂した時に一緒に直せば良いものと思われるのですが、今回修正されていません。

敢えて、「適用」なのでしょうか?それとも、会社としてこのことに気づいていないのでしょうか?はたまた、気づいてはいるのですが、今回の改訂の際に修正し忘れてしまったのでしょうか?

富士急行 乗車券表記部分に小変化

昨年の5月頃には変わっていましたので既にお気づきの方も居られると思いますが、富士急行の印発機発行の乗車券の表記部分に改訂されている部分があります。

これは平成19年に河口湖駅で発行された、印発機による社線完結の210円区間ゆき乗車券です。

発駅が縦の四角囲みの中の他、左上にも「河口湖から」と2箇所に記載され、金額の他、右上には発売額が記載されています。また、社線完結券については金額部分が黒の白抜き文字となっているのが特徴です。

これは、JR連絡用券とフォームをできるだけ同じにするための関係と思われ、連絡券については四角囲みの中は接続駅である「大月」、「富士急行線」の部分が「東日本会社線」となり、金額部分は黒文字となります。

参考までに、JR線への連絡券です。

しかし、連絡券にも「クセ」があり、印発機の画面上で着駅を指定して発券しますので、JR運賃が同じであっても上り東京方面行きの場合は上記のような金額式券となりますが、下り甲府方面の場合はなぜか85mmの矢印式券となって出てきます。

ただし、同社の券には磁気情報は入っていませんから、自動改札機は通れません。

脱線しましたが、券面が改訂された券の話に戻りましょう。

平成25年になって同じ河口湖駅で発行された、210円区間ゆきの社線完結乗車券です。

平成19年のものとほぼ同じですが、「発売当日限り有効」の表記が、「〇月〇日から1日間有効」となっています。

どのような経緯でこの部分が改訂されたのか分かりませんが、何らかの意図があったものと思われます。

しかし、ひとつ謎が残ります。それについては次回・・・

北陸鉄道 羽咋駅発行硬券乗車券

このたび、馬替駅長様が新規に運営するブログ、「北陸きっぷ資料館」と相互リンクを張らせていただくことになりました。

北陸地方は今でこそ東京から飛行機でなければ往復に時間がかかってしまう位置にあり、私のコレクションとしては大変所蔵量が薄い地域です。北陸新幹線の開業で関東地方から身近になり、貴重なコレクションが増えることに期待しています。

さて、今回は「北陸きっぷ資料館」との相互リンクを記念して、北陸鉄道の話題と行きましょう。

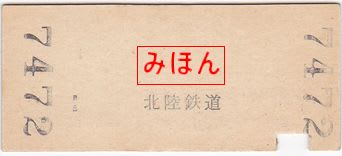

昭和47年3月に羽咋駅で発行された硬券乗車券です。

緑色自社地紋のB型金額式券で、現在の同社硬券入場券は日本交通印刷で調製されていますが、記念乗車券が山口証券印刷で調製されていたり、印刷場が決められているわけではありませんので、残念ながらどこで調製されたものなのか印刷場の特定ができません。

様式的には金額部分が赤色で大変視認性が高く、現場での取り扱いは大変し易かったのではないかと思われます。

同社の自社地紋を拡大してみました。北陸鉄道の社章が並べられているもので、「ほくりくてつどう」などのひらがなの無いシンプルな地紋です。

裏面です。

裏面は券番および「北陸鉄道」の社名だけが印刷されています。

現在の羽咋駅はJR七尾線の駅となっていますが、昭和47年6月までは北陸鉄道能登線が三明(さんみょう)駅まで伸びていました。

北陸鉄道能登線は同社唯一の非電化路線で、営業キロ25.5kmの全線単線となっていましたが、夏場の最盛期には途中の能登高浜駅への海水浴客輸送のために金沢駅から国鉄の直通臨時列車が運転されており、そこそこのにぎわいがあったようです。しかし、全国のローカル線に共通の過疎化やモータリゼーションの影響を受け、昭和47年6月に全線廃止されてしまっています。ですので、土紹介の券は廃止の約3カ月前のものとなります。

廃線時の車両の殆どは現存していないようですが、茨城県の関東鉄道に移籍した車両の中に、同社から経営分離された筑波鉄道へ再移籍した車両もあり、そのうちの1両は元国鉄のキハ04であるという経緯からキハ41307号気動車として復元され、大宮の鉄道博物館に収蔵されています。

大宮の鉄道博物館に収蔵されているキハ41307号車です。昭和30年代位の姿に近い状態へ復元されています。

国鉄の補充定期券見本

昭和47年に国鉄東京印刷場が発行した補充券類の見本の御紹介ですが、あと1回お付き合いください。

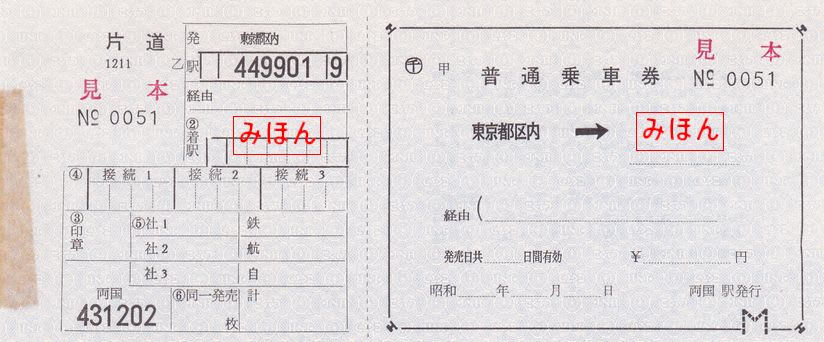

最後は補充定期券(補定)の様式です。

代々木駅発行分の通学用補充定期券です。桃色こくてつ地紋の軟券で、券紙の厚さは前回エントリーの補連とほぼ同じと思われます。

今までの乗車券とは異なり、旅客の手に渡る部分が左側で、報告片が右側となっています。また、「甲片」や「乙片」という呼び名や、発行鉄道管理局を示す符号はありません。

報告片については補片や補往と記載事項はほぼ同じで、同一発売もできるようになっていますが、発行駅名の下の駅管コードの記載がありません。

一番今までの乗車券と異なるのは、有効期間に応じて報告片を切り離す線が分けられていることで、1か月定期として発行した場合は「1箇月」の右側を、3か月定期として発行した場合は「3箇月」の右側を、6か月定期として発行した場合は「6箇月」の右側をそれぞれ点線に沿ってハサミで切るようになっており、ミシン線はありません。

これは、定期券は長期に亘って旅客の手元にあるという性格から、1か月定期を6か月に有効期間改変するような不正乗車を防止する意味があるものと推測されます。

裏面です。

旅客の手に渡る定期券部分の裏にご案内文が印刷されており、報告片の裏は何も印刷されていない点は他の補充乗車券を同様です。

今回ご紹介の定期券は区間および有効期間を全く自由に設定できる様式ですが、他に、区間が指定されていて有効期間のみ選択できる期間補充式と、有効期間が指定されていていくつかの区間を選択できる区間補充式も存在します。

国鉄の補充連続乗車券見本

前回エントリーに続きまして、昭和47年に国鉄東京印刷場が発行しました、補充券の見本券を御紹介いたします。

今回は補充連続乗車券(補連)です。

補連はJRになってからも様式は継承されており、篠ノ井線の坂北駅で使用されていたのが最後の使用駅として有名でしたが、平成18年に同駅がPOS化されてしまってからは規程上様式だけが残されて消滅していることになります。

補充連続乗車券も青色こくてつ地紋の軟券です。これも国鉄末期には民間の印刷会社へ委託されていた可能性がありますが、これは東京印刷場調製のものです。

旅客の手に渡るものは右側の「甲の1」および「甲の2」片2枚であり、左側の乙片が報告片となります。

補連は補片や補往と比べると紙質がやや厚めであり、また、報告片の様式もあまり記載事項が無く、かなり趣が異なります。

「甲の1」および「甲の2」片につきましては一般式券が2枚並んでいるような様式で、各片名の右脇に発行鉄道管理局の符号が記されており、この券は東京南鉄道管理局用として作成されたもののようですので、「〇南」の表記があります。

なぜか券番は2ケタのみとなっているのが補連の特徴で、私が知る限りでは国鉄時代のものは2ケタ券番となっており、その上に別途ゴム印で册番を捺印していたようです。この番号の付け方は、昭和30年代から続いていたようです。

実際に使用された補連の例です。大口駅で新幹線で名古屋まで行く際に購入したもので、大口~蒲田~東京都区内~名古屋市内という経路で発行されています。券番の上に「11」と捺印されている番号が册番で、駅で捺印されています。

補片や補往と比べて補連は需要のあまり無い券種からなのか、発行箇所名が印刷されているものは未見であり、恐らくすべてが駅名記入式であったものと思われます。その関係から、册番を管理しやすいように各駅ごとにナンバーリングした可能性があります。

また、補連だけの特徴として、補片や補往にはない、小児専用券が存在していました。

矢向駅で発行された小児専用の補連です。「小」の赤い影文字が印刷されています。

裏面です。

補往と同じように、各券片に御案内分があり、報告片については何も印刷されていません。

国鉄の補充往復乗車券見本

前回に引き続き、国鉄東京印刷場で発行された見本券を御紹介します。

今回は補充往復乗車券(補往)です。

補片同様に青色こくてつ地紋の軟券で、東京印刷場調製の活字印刷券です。

今回は東京駅旅行センター(東京駅旅セ)用のもので、東京都区内発の発駅印刷式券となっています。旅行センターという名称は現在ありませんが、JR東日本ではびゅうプラザに当たるものと言えましょう。

補往の場合、管理局名を示す符号は往路片のみに記載されており、一番右の「ゆき」券の左上のみに印刷されています。東京駅旅行センターは東京南鉄道管理局管内にあるため、東南鉄局を示す符号として「〇南」とあります。

やはり報告用の乙片が一番左側にありますが、補片の「片道」に対して補往は「往復」の表記がありますが、その他の記載項目については補片のものと全く同様です。

裏面です。

補片同様に甲片の裏にしかご案内文がありませんが、補往は往路用と復路用の2枚となっているため、ご案内文の内容は同一ですが、行数を多くして細長くし、各々の片にそれぞれ印刷されています。

国鉄の補充片道乗車券見本

国鉄東京印刷場では、昭和47年の鉄道100年を記念して、部内用として乗車券類の見本帳を発行しました。この中で補充券がいくつか報告片付きで掲載されておりますので御紹介致しましょう。

まずは、補充片道乗車券(補片)です。

東京印刷場調製の補片で、青色こくてつ地紋となっています。JR化後も様式としては残っておりますが、マルス端末の高性能化や小規模駅の無人化、出札補充券への一元化などにより、出番はかなり減ってきているようです。

現在、JRでは軟券類の印刷は民間の印刷場へ印刷を委託していますが、昭和50年代後半まで、国鉄では軟券類についても直営の印刷場で調製しており、使用されている活字が硬券のものと同じであるのが特徴です。

見本の券は千葉鉄道管理局管内である両国駅用のもので、甲片の左上には千鉄局を示す「〇千」の符号があります。

当時、都区内の駅には発駅印刷の券が3種類(自駅発・東京山手線内発・東京都区内発)と発駅記入式の4種類が設備されている駅が多かったように思いますが、この券は東京都区内発のものとなります。

普段旅客の手には渡らない報告用片が、左側の乙片となります。

乙片には

1. 発駅(発駅名および駅管コード)、経由

2. 着駅(着駅名と駅管コード)

4. 接続駅、収受運賃内訳(社線分および国鉄鉄道線・航路・自動車線)

5. 同一発売

6. 収受運賃

を記入し、3.の印章欄に発行者の印を捺印します。

同一発売とは、同じ区間・経由・運賃の券を一度に複数枚発行した場合、いちいちすべての乙片を記入するのではなく、乙片を束ねたうえで同一発売枚数を記載することにより、1枚を記入するのみで残りの記入を省略することができるようになっています。

乙片の左下には発行駅名と駅管コードが印刷されており、これは発行駅名の印刷されているものであればすべて同じように印刷されていますが、発駅記入式で発行箇所名も記入式となっているものについては空欄となっており、記入する必要があります。

裏面です。

甲片の裏にはご案内文が印刷されていますが、乙片には何も印刷されていません。

| « 前ページ |