趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

東武鉄道 北千住駅発行硬券特急券

本年5月の大型連休中、北千住駅で発行された、特急けごん・きぬ号の硬券特急券です。

緑色東武鉄道自社地紋のA型券で、足利印刷にて調製されたものと思われます。

同駅では通常硬券の特急券の発売は行われておりませんが、北千住発の列車が満席となったとき、立席承知として特急券を発売するため、硬券の特急券が発売されます。

これは満席で立席となっても乗車したいという旅客に対応するもので、発車間際にさっと発券する必要があるためと、満席のために機械発券できないための措置であると思われます。

通常は特急ホーム入口の特急券発売所に設備されてはおりますが、満席でなければ発売して戴くことはできませんので、どうしても入手したいというときは、特急が満席になることを見計らって現地へ出向き、ひたすら満席になることを待たなければなりません。当然予想が外れ、満席とならずに発売が行われないこともあります。

すべては「運」です。

裏面です。

北千住駅で発行という発行箇所名の他に、発時分表示は省略されている旨が記載されています。これは、即時発券するための理由からでしょう。

そのため、表面には発時刻を記入する欄がありませんが、座席指定を記載する欄は残されています。

年末年始の混雑時、お正月を日光で過ごす観光客が多くなりますので、もしかすると列車よっては満席となり、硬券特急券が発売されることがあるかもしれません。

本年も拙ブログに御訪問くださいましてありがとうございました。年内の更新は今回を以って最後とさせていただきます。来年また、拙ブログをよろしくお願いいたします。

それでは皆様、良いお年をお迎えくださいませ。

古紙蒐集雑記帖 管理人 isaburou_shinpei

上毛電気鉄道 東京電環ゆき片道乗車券

廃札券ですが、上毛電気鉄道から国鉄線東京電環ゆきの駅名記入式連絡乗車券です。

確か銀座松屋の鉄道模型ショウに併設されたグッズ売場で購入したと記憶しています。山口証券印刷で調製されたと思われる青色JPRてつどう地紋のA型一般式券です。

上毛電気鉄道は今ではJRとの連絡運輸を行っておりませんが、以前は西桐生駅と国鉄桐生駅、中央前橋駅と自動車線を介して前橋駅で接続していたと聞いております。

恐らくこの券はその当時に使用されていたものと思われ、途中駅から東京電環までの通しでの連絡乗車券の需要はあまり多いものではなかったのでしょうか、駅名および金額を記入式とし、どこの駅からでも使用できるように作成されています。

当時の連絡駅である西桐生駅は国鉄両毛線の桐生駅と至近距離にありますので連絡運輸として充分の利便性を持っておりますが、中央前橋駅は国鉄両毛線の前橋駅と徒歩で10分程度かかるところに位置しおり、自社の路線バスで連絡を行っておりましたが、決して利便性が高い連絡駅ではなかったものと思われます。

以上のように国鉄との連絡駅が両端の終着駅にあるという理由からでしょうか、経由欄までが空白となっており、徹底的に汎用化されている点が特徴です。

JRグループ キャンペーン用乗車券袋

JR東日本管内のある駅で入手した乗車券袋です。

JR東日本を始めとして、JRグループ各社や秋田県などが今力を入れている「秋田デスティネーションキャンペーン」用のもので、本来は秋田方面の乗車券類を購入した旅客に対して使用されるものと思われます。

裏面にはキリンビール系列のキリンビバレッジ株式会社の基幹商品である「午後の紅茶」の広告があります。

袋を開けるとキャンペーンの内容が見えてくるのですが、袋のベロ部分がキリン午後の紅茶の無料引換券となっており、秋田・大曲・角館・田沢湖・羽後本荘・男鹿・能代・東能代・大舘・鹿角花輪・横手・湯沢という県内12駅のNEWDAYS(JR東日本管内の駅にあるコンビニ)もしくはKIOSKで引換券部分を切り離して店員さんに渡すと、写真の商品のいずれか1品と交換できるようになっています。

この引換券ですが、興味深いのことに右上に券番が振られているのです。

券番部分を拡大してみました。

この券番には何らかの意味がありそうです。

想像できることとして、回収された引換券を集計することにより、券番ごとに配布された駅が分かりますし、観光客の発地を大まかに分析することもできます。また、回収された駅も集計されますので、秋田県内のどのエリアが観光客に人気であったのかも分析出来ます。

また、回収された引換券にはどちらの商品と引き換えられたかをチェックするようになっていますから、どちらの商品が多く選ばれたかという、商品の売れ行きなどの情報を分析することもできます。

恐らく、この引換券は観光客を迎える側として観光客の動向を集計調査するために、「引換券」という名の「調査票」として作成されたものなのかもしれません。

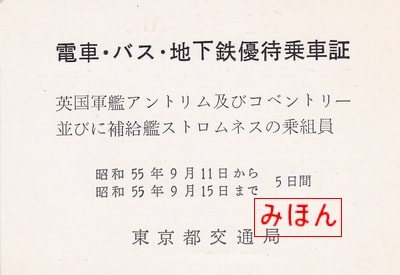

東京都交通局 英国海軍用優待乗車証

ひょんなことから入手したものですが、昭和55年9月に東京都交通局が英国海軍の乗組員用に発行した、都電・都バス・都営地下鉄の優待乗車証です。

定期券サイズの厚紙に印刷されており、駆逐艦アントリムおよびコヴェントリー、補給艦ストロムネスの乗組員用である旨が記載されています。

裏面です。

実際に使用する乗組員には何が書いてあるのかさっぱり分からないと思いますが、裏面には日本語訳が印刷されています。

軍艦については全く疎いのですが、ここに出てきます駆逐艦アントリムは4年後に退役してチリ海軍に売船され、平成22年に中国でスクラップとなっており、補給艦ストロムネスと駆逐艦コヴェントリーはこの2年後のフォークランド紛争に参戦し、駆逐艦コヴェントリーはアルゼンチン空軍のスカイホーク攻撃機の攻撃を受けて撃沈されたようです。

富士急行 硬券式補充片道乗車券

昭和42年11月に富士急行三つ峠駅で発行された、中央本線荻窪ゆきの片道連絡乗車券です。

青色PJRてつだう地紋の補充片道乗車券で、大元はD型券であったものと思われます。

様式的には当時の国鉄その他事業者が発行していたものと同じですが、富士急行は独自の印刷場で調製しており、他社にはない風貌の券です。

後に同社の補充片道乗車券は大型軟券式券に替わって硬券式は姿を消しますが、現在は補充券そのもの一切が廃止され、券売機の無い駅に於いても出札端末のみで運用されています。

小湊鐵道 養老渓谷駅発行上総大久保ゆき乗車券の変化

平成22年3月、小湊鐵道養老渓谷駅で発行された、上総大久保ゆきの相互式片道乗車券です。

青色JPRてつどう地紋のB型券で、山口証券印刷にて調製されたものです。まだ旧運賃のままとなっており、運賃改定印が捺されています。

同社の社線完結の硬券乗車券は同様式の相互式券となっておりますが、着駅の上総大久保は字数が5文字と多いため、印刷スペースの都合により若干ポイント数の小さい活字が使用されており、異彩を放っています。

平成24年1月に発行された、同じ口座の券です。1枚目の旧運賃の券が売り払われ、同じ山口証券印刷にて調製されたものと思われますが、発駅の活字は同社の一般的なポイントの活字となり、着駅だけがポイント数の小さい活字になっております。

バランス的には1枚目の方が良かったように思いますが、どうせならば、上総大久保の文字を特活にして詰め込んだほうが好ましいのではと考えてしまいます。

券売機発行の地図式硬券乗車券

昭和41年11月に田町駅で発行された20円区間ゆき地図式硬券乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券はB型の硬券ですが、日付の刻印を見ると通常のダッチングではない、特殊な刻印です。これは硬券式の自働(動)券売機で発行されたもので、発券時に券売機で日付を刻印のうえ発行されています。

こちらは昭和42年4月に御徒町駅で発行されたものです。字体の感じから、田町駅のものと同じ機種で発券されたものと思われます。

地図式券ではありませんが、昭和41年4月に御茶ノ水駅で発行された券売機券です。

この券の日付の字体は上の地図式券のものとはことなっており、券売機の機種の違いもしくは、機種は同じでも字体部分が異なっていたものであったものと思われます。

発行箇所名の左側に「〇自」という記号があり、これが自動券売機で発行したものという記号であると聞きますが、その右側には「〇A」の記号もありますので、券売機は「〇A]窓口の補完として管理されていたのかも知れません。

ただ、「〇自」の記号しかないものであってもダッチングで印字されたものも存在しましたので、それらは券売機用として設備されていたものの、窓口発売用に転用された可能性もあります。

京浜急行電鉄 日ノ出町駅発行 30円区間ゆき両矢印式乗車券

昭和46年12月に京浜急行電鉄日ノ出町駅で発行された、30円区間ゆきの両矢印式片道乗車券です。

桃色PJRてつどう地紋の両矢印式B型券で、井口印刷で調製されたものと思われます。

着駅は上り方面が京浜新子安(現・京急新子安)で下り方面が上大岡となっているもので、双方とも着駅が矢印の上に印刷され、矢印の下は空白となっており、バランス的にあまり整った様式ではありません。

活字の印字具合を見てみますと、活版印刷特有な凹凸感が感じられず、どうやら印版を作成して印刷されたものと推察されます。

裏面です。

印版印刷特有の印字状態で、すべての文字の印圧が均一になっています。

ここでひとつ、疑問な点があります。券番の位置を左右見比べてみますと、左側の券番の位置に対し、右側の券番は約1ケタ分右(下)側にずれているのです。

山口印刷では小田急電鉄などの大口需要のある一部の券については印版印刷を使用し、券紙を裁断する前に印刷してから裁断する多面印刷方式を実施しておりましたので、もしかすると、この券は何らかの事情で多面式の印刷をした後、右(上)側の券番を後で追加印刷するという特殊な方法が採られたのかも知れません。

塩原温泉駅から東京山手線内ゆき 鉄道連絡片道乗車券

昭和52年3月に国鉄バス塩原線の塩原温泉駅で発行された、東京山手線内ゆきの鉄道連絡の片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式券で、東京印刷場で調製されたものです。

乗車経路は塩原温泉駅から国鉄バス塩原線で西那須野駅まで行き、ここから東北本線に乗換えて東京山手線内まで向かうようになっています。

当時、西那須野から東京山手線内までは163.8kmで有効期間が2日ですが、自動車線から(へ)の連絡乗車券については、自動車線の乗車券分の有効期間の1日分が加算されておりましたので3日間有効となっています。

裏面です。

自動車線内は途中下車が出来ないようになっていますが、観光需要のある、途中の福渡温泉・大網温泉・千本松の各停留所では途中下車が認められていたことが分かります。

塩原温泉駅は国鉄バス(現・ジェイアールバス関東)の駅で、自動車線の駅としては比較的規模の大きく、みどりの窓口や売店のある駅でしたが、JR化後に塩原温泉周辺のバス路線が相次いで廃止されると自動車駅としての規模がだんだん縮小され、平成18年5月には窓口が閉鎖され、自動車駅としての格付けは残されているようですが、塩原温泉バスターミナルという名称になっているようです。

東京急行電鉄 たまプラーザから160円区間ゆき「こめじるし」乗車券

昭和55年4月に東京急行電鉄(東急)田園都市線たまプラーザ駅で発行された、160円区間ゆきの片道乗車券です。

黄色PJRてつどう地紋の券売機券で、スミインク式のものです。渋谷駅まで購入して乗車し、無効印を捺されることなく記念に持ち帰ったものであったと記憶しています。

フォーマットとして当時の東急の標準的な様式ですが、特徴的なこととして、金額の右上に※(こめじるし)が記載されています。

たまプラーザから渋谷へ行くのに、田園都市線~新玉川線(現・田園都市線)という乗り換えなしのルートと、途中二子玉川園(現・二子玉川)から大井町線に乗換え、自由が丘で東横線に乗換えて行くルートの2つがあり、本年3月の東横線渋谷駅の地下化以前の東急電鉄の運賃は実際の乗車経路で計算していたことから、たまプラーザ~渋谷間の運賃は2本立ての運賃となっていました。

そして、乗車券は金額式であったため、どちらの経由の乗車券として発券されたかが判別できるよう、新玉川線経由の乗車券(だったかな?)には※印が表示されていたと記憶しています。

| « 前ページ |