趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

わたらせ渓谷鐵道 通洞駅発行 東京山手線内ゆき乗車券

平成2年11月にわたらせ渓谷鐵道の通洞駅で発行された、東京山手線内ゆき乗車券です。

青色わたらせ渓谷鐵道自社地紋の補充片道乗車券(補片)による発行で、経由は桐生から両毛線小山回りの東北本線経由となっています。高崎経由としますと10km程度距離が延びますので、最短経路の小山回りとしました。

当時、国鉄足尾線時代には東京山手線内までの乗車券の硬券口座がありましたため、当然硬券が出てくるものと思っておりましたが、窓口氏は乗車券ホルダーの方を見ることなく補片を取り出し、補充券の作製となった次第です。硬券口座はおろか、「東京山手線内」というゴム印もなかったようで、あまり需要がなかったのかも知れません。

この当時はわたらせ渓谷鐵道から東京山手線内までの連絡乗車券を購入することができましたが、平成14年頃に連絡運輸の範囲が縮小され、現在はこの経路ですと小山までしか購入することができません。

問寒別駅発行 急行天北 座席指定券

昭和40年12月に宗谷本線問寒別駅で発行された、急行天北の座席指定券です。現在、問寒別駅は車掌車転用駅舎の無人駅となってしまっていますが、昭和59年頃までは交換可能の有人駅でした。

料金専用補充券(料補)が登場する前の特殊補充券による発行で、緑色国鉄地紋の券です。左上「特殊補充券」の前にあります①は、札幌鉄道局(昭和40年代は旭川鉄道管理局)管内を示す表記です。

特殊補充券は料金関係の常備券がない場合に使用されていましたが、現在の料補と違って乗車券として使用することも可能で、乗車券として発行された物もたまに見かけます。

この券は「急行券・指定席券」としてではなく座席指定券単独で発行されており、別途普通急行券が発行されたものと思われます。記事欄に「ハザ」(普通座席車)と記入されているところが特徴的です。

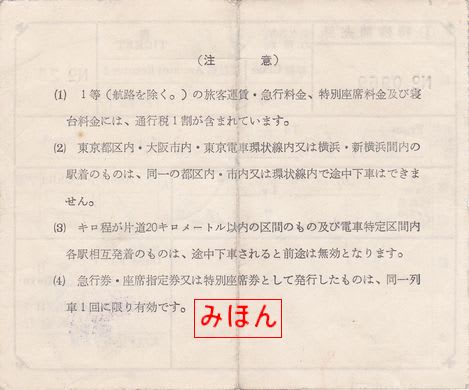

特殊補充券の裏面には注意書きが印刷されています。現在の補充券では「(ご案内)」と記されていますが、当時のものは「(注意)」という表記になっており、かなり御役所的な一面が見られます。

当時の時刻表で急行天北の時刻を調べますと、当該列車である2304D列車はキハ56とキハ27による気動車急行列車で、稚内を1133に出発し、南稚内1138、天北線を経由して鬼志別・浜頓別・中頓別・小頓別の順に停車して音威子府1416発、美深1452、名寄1518、士別1539、旭川1713(到着は1637)の順に停車します。

旭川では503D列車の急行「はまなす」と併結され、深川、滝川、砂川、美唄の順に停車して岩見沢1901発、江別、札幌到着2015という9時間弱におよぶロングラン列車でした。

晩年の昭和59年3月には14系客車急行となり、夜行急行「利尻」との共通運用の関係で、昼行列車ながら座席扱いの寝台車を2両連結した「ヒルネ寝台急行」という珍しい列車となりましたが、平成元年4月の天北線廃線とともに廃止となってしまっています。

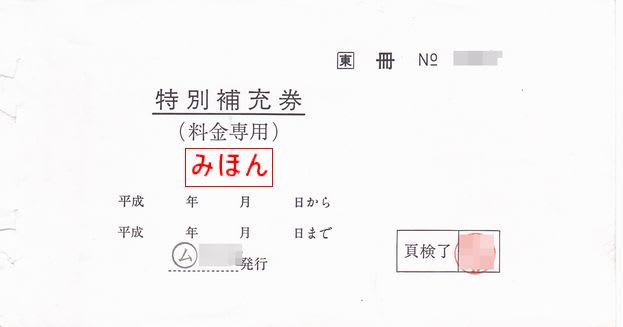

JR東日本 特別補充券の表紙

通常はなかなか入手できるものではありませんが、先日、JR東日本の使用済の特別補充券の表紙を入手しましたので御紹介いたします。

まずは「(出改補)」と書かれたもので、出札および改札補充券に使用する縦型の方です。

売上報告用の報告片と、乗車券となる本片の2枚1組となっており、50組で1冊です。

表紙には「冊番号0000」が印刷されており、その中に綴じられている券は同じ冊番号の「0000-01」~「0000-50」となっています。

甲乙片に印刷されている冊番号には「册」という字が使用されていますが、表紙では「冊」という字が使用されているところに、何の意味があるのか考えさせられます。

頁検了欄は、乱丁や落丁が無いかを検査した担当者が検印を捺印する欄です。担当者の三文判が捺印されています。

(切り取られて残された「耳」の部分)

(切り取られて残された「耳」の部分)

右上が四角く切り取られていますが、これは使用された駅で、売上精算の際に券番を見易くするために切り取られたものです。参考のために、補充券(乗車券片)を重ね合わせてみました。

(切り取られたところで券番をチェック)

(切り取られたところで券番をチェック)

続いて、拙ブログ2006年10月25日エントリーの「料補の表紙」にて御紹介いたしました「(料金専用)」と書かれた表紙です。参考のために再掲載させていただきました。

これは料金専用補充券(料補)のもので、記載されている内容は出改補のものと同一です。

売上報告用の乙片と乗車券となる甲片の2枚1組となっており、50組で1冊です。

表紙には「冊番号」が印刷されており、その中に綴じられている券は同じ冊番号の「-01」~「-50」となっています。

西武鉄道 定期券購入済乗車票 ~その2

前回エントリーでは、西武鉄道の現在使用されている定期券購入済乗車票を御紹介いたしましたが、定期券が定期券発売駅でしか購入できなかった時代は印発機で発券されるものではありませんでした。

黄色無地紋のA型券で、千切り券式のものです。定期券発売駅以外の駅から電車を利用して定期券を購入した旅客に対し、定期券発行時に交付されます。

拙ブログ10月28日エントリーの「西武鉄道 定期券購入乗車票」で御紹介したものとは違って発行駅の他に着駅も記入式となっており、すべての定期券発売駅に同じ様式のものが設備されていました。

ここでの着駅は購入された定期券区間までとなります。

前回エントリーで御紹介いたしました現行の印発機による様式には、「定期券有効区間内の1駅まで」と印字されています。これはこの券の着駅の考え方に由来するものですが、自動改札対応のためでしょうか、敢えて着駅の指定はされていません。

なお、定期券発売機の設置に伴う定期券売場の配置見直しにより、鷺ノ宮駅の定期券売場は平成22年5月1日に廃止されています。

西武鉄道 定期券購入済乗車票 ~その1

西武鉄道では定期券発売機では対応できない定期券を定期券発売駅に集約して発売しておりますが、定期券を購入するために定期券発売駅まで電車で移動した旅客に対し、定期券の発売時に復路用の乗車票を交付しています。

平成22年10月に練馬駅の定期券窓口で交付された乗車票です。JPRてつどう地紋の券売機用の券紙を使用し、自動改札対応になっています。発券は窓口にある発券端末で行われます。

着駅が「定期券有効区間内の1駅まで」となっていますが、実際には購入した定期券とは連動しておらず、かなり広範囲な駅まで対応できるものと思われます。

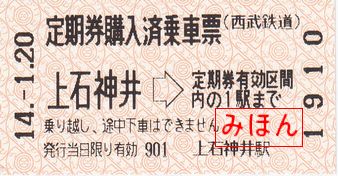

2枚目は平成14年1月に上石神井駅で発行されたものです。練馬駅のものと様式は同一ですが、この当時は西武鉄道自社地紋の券紙が使用されていました。しかし、券売機券同様、平成15年頃からJPRてつどう地紋の汎用券紙に切り替えられ、今は自社地紋の券はありません。

(現在、同社の自社地紋券紙は、臨発用の乗車券発行機用のものくらいしか残っていないようです。)

3枚目は2012(平成24)年8月に西武新宿駅で発行された、最近更新された印発機による乗車票です。

1枚目・2枚目と比べると字体が細く、「定期券有効区間内の1駅まで」の表記が3行になる等、かなり違った印象を受けます。また、1枚目・2枚目は「発行当日限り有効」となっていましたが、新様式では「発売当日限り有効」となっており、非売品である乗車票への表現としてはミス券の分類になるかもしれません。

なお、練馬駅および上石神井駅の定期券うりばは、平成24年3月24日に廃止されており、現在は特急券の発売しか行われていません。

西武鉄道 定期券購入乗車票

前回エントリーで西武鉄道の定期券購入用乗車券を御紹介いたしましたが、かつては定期券購入乗車票が交付され、それで定期券発売駅まで出向くようになっていました。

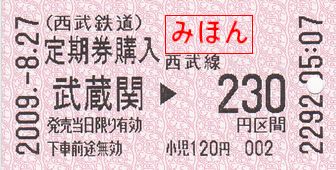

それぞれ、武蔵関駅および井荻駅で交付された乗車票です。A型無地紋の千切り券で、改札口で定期券を購入する旨を申告し、日付印を捺印されて交付されます。

1枚目の券は武蔵関駅発行分で、最寄の定期券発売駅が上石神井駅もしくは田無駅となっており、どちらへも行くことができます。上石神井~田無間には武蔵関駅の他に、東伏見駅・西武柳沢駅がありますので、区間内の各駅では同じ券が使用されているため、発行駅名は記入式となっています。

2枚目の券は井荻駅発行分で、1枚目同様、鷺ノ宮駅もしくは上石神井駅のどちらへも行くことができます。鷺ノ宮~上石神井間には井荻駅の他に下井草駅・上井草駅がありますので、やはり区間内の各駅で同じ券が使用されています。

これらの乗車票が使用されていた頃は通勤定期券であっても定期券発売駅でしか定期券を購入することができず、定期券を購入する際には出札窓口もしくは改札口にその旨を申告して定期券発売駅までの乗車票の交付を受けて出向くようになっていました。しかし、主要駅に定期券発売機が配置された頃に乗車票の交付が廃止されています。

菅沼天虎さまのブロク「菅沼天虎の紙屑談義」2015年7月6日エントリーの「西武鉄道 定期券購入票」に、久々トラックバックさせて戴きました。

西武鉄道 定期券購入用乗車券

西武鉄道の券売機で発行された、定期券購入用乗車券です。

JPRてつどう地紋の券紙のA型券で、金額式券となっています。

同社の通常の金額式乗車券とほぼ様式は同じですが、通常の普通乗車券では発駅名の上にローマ字表記された駅名が印字されていますが、定期券購入用乗車券はローマ字の代わりに「定期券購入」と印字されています。

現在、同社では主要駅の定期券発売機で定期券を購入することができるようになっていますが、定期券の区間変更や払い戻し、新規および年度初めの通学定期券については定期券発売機で購入することができません。それらの券については定期券発売駅まで出向かなければなりません。

同社では、そのような時には定期券発売駅までこの券を購入し、定期券を購入(払い戻し)した際にきっぷと引き換えに運賃を無手数料で払い戻しするようになっています。

そのため、この券は出場時に自動改札機へ投入しても回収されません。

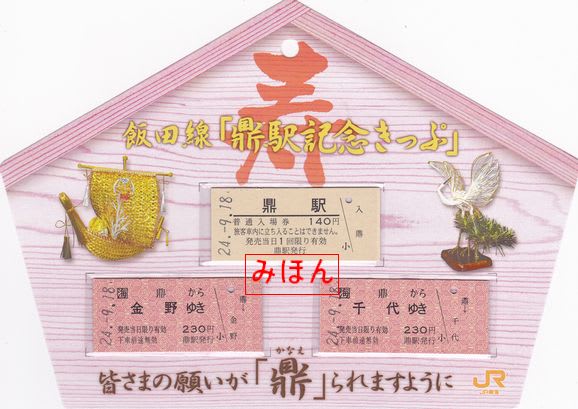

JR東海 鼎駅発行 「飯田線鼎駅記念きっぷ」

飯田線の鼎(かなえ)駅では、「願いを叶え(鼎)られる」ということから国鉄時代より縁起きっぷとして記念に入場券を購入されてきた経緯がありますが、JR東海では硬券類が廃止されている現在、同社では唯一の硬券として「飯田線鼎駅記念きっぷ」という硬券の入場券および乗車券を通年発売しています。

B型硬券の入場券1枚と乗車券2枚の計3枚がセットされたもので、台紙はこの他にも2種類(合格祈願および祈願内容記入式)の3種類があります。

まずは入場券です。B型無地紋の券で、JR末期の時間制限が無かった頃の硬券入場券とほぼ様式は同じです。記念入場券にありがちな「呪文」の類は一切なく、発売都度ダッチングで日付を打印する好ましい様式です。

名古屋印刷場時代のものとはかなり活字フォントが異なっており、名古屋印刷場調製とは言い難い様相で印刷場は不明です。小児断片の「小」の文字が日本交通印刷の新券のものによく似ていますが、券紙が黄色っぽくない国鉄→JRで使用していたようなものであることと、JRが日本交通印刷に乗車券類の印刷を発注するかという疑問から、印刷場の特定はできません。

下段左側にあるのは金野駅ゆきの片道乗車券です。

桃色JRC地紋のB型一般式券です。入場券同様に活字フォントから名古屋印刷場のものとは思えない様相ですが、発駅右の「から」のフォントは、名古屋印刷場の券を彷彿させる字体です。

やはり、入場券同様「呪文」の類はなく、大変好ましい様式です。

裏面も御覧のとおり、すっきりしています。

下段右側は千代ゆきの片道乗車券です。

様式は千代ゆきのものと同一です。

このきっぷが発売されたばかりの頃は昨年の8月1日から本年3月31日までの期間限定の発売とされており、伊那福岡ゆきの券もある4枚セットでしたが、伊那福岡ゆきが740円と高額であることと、「福」の文字があってもあまり「おめでたい」感じがしなかったからでしょうか、4月1日からは4枚セット1,340円から伊那福岡ゆきを抜いた3枚セット600円として価格を改定し、期間限定ではなく通年発売となっています。

参考までに、国鉄時代の昭和58年に購入した、名古屋印刷場で調製された同駅の硬券入場券がありますので、活字の比較のために現行券と並べてみました。

だいぶ活字の雰囲気が違うことが感じられるでしょうか?

また、区間などは全く関係のないものですが、硬券が現役時代に同じ飯田線の三河一宮駅で発行された、名古屋印刷場調製のJR東海の近距離用B型一般式乗車券を参考に御紹介いたします。雰囲気的には今回の乗車券と似たものが感じられます。

活字のフォントが違うことがわかりますが、何となく雰囲気は漂っていますね。

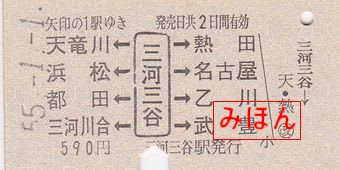

三河三谷駅発行 51~60km区間ゆき乗車券の変化

昭和55年1月に三河三谷(みかわみや)駅で発行された、営業キロ51~60km区間ゆきの硬券乗車券です。

名古屋印刷場調製の青色国鉄地紋のA型券で、両矢印式となっています。

天竜川・浜松・熱田・名古屋(以上、東海道本線)、三河川合(飯田線)、都田(二俣線・現天竜浜名湖鉄道)、乙川・武豊(以上、武豊線)がそれぞれ着駅となっています。

昭和55年4月改定以前の券ですので、51km以上は大都市近郊区間外のため、青地紋・途中下車可・発売日共2日間有効の券となっています。

有効日が2日間の青地紋の両矢印式券は名古屋地区の他に東北地方で数例を見たことがありますが、大抵は一般式券となっており、さほど例は多くなかったようです。意外にも、着駅が複数存在しそうな首都圏に於ける発行例を見たことがありません。

1枚目の券が発行されてから約7ヶ月後に発行された、同区間の券です。

こちらの券も名古屋印刷場で調製された両矢印式券ですが、桃色国鉄地紋のA型券となっています。そして、1枚目の券の右上にある「発売日共2日間有効」の文言がありません。

区間こそ変化ありませんが、2枚の券が発行された間の4月に運賃改定が行われ、590円から630円に変更されています。また、55年4月の改定までは51km以上の券で途中下車できたものが101km以上に引き上げられ、当該区間については途中下車ができなくなりました。そのため、桃色地紋で有効期間が発売当日となり、下車前途無効となっています。そのために「発売日共2日間有効」の文言がなくなっています。図示いたしませんが、下車前途無効の文言は裏面に印刷されています。

JR東日本 姨捨駅硬券入場券

日本三大車窓に数えられている篠ノ井線姨捨駅はスイッチバック式の無人駅ですが、昭和9年に建築された駅舎の整備を機に、期間限定(本年は11月30日まで)で硬券入場券の発売が行われています。

同駅は国鉄時代の昭和40年代に無人化され、以後平成初期までは売店の受託者が乗車券の発売をしていましたが、委託解除後は完全な無人駅となっており、今回の入場券発売は大変喜ばしいことです。なお、JRになってからの末期の乗車券を、拙ブログ2010年9月25日エントリーの「姨捨駅発行 稲荷山ゆき乗車券」にて御紹介させていただいております。

発売は観光協会が受託しているため入場券1種類しかありませんが、硬券の入場券は発売都度ダッチングで日付を印字され、台紙が付けられます。

台紙には姨捨駅の駅舎の写真が表紙に印刷されています。

台紙を開けると、背面には日本三大車窓である姨捨駅から善光寺平を見渡した夜景の写真が印刷されています。

台紙を開いた裏面です。

姨捨の棚田の写真と、硬券入場券を入れる袋が付いています。購入した入場券はここに入れるようになっています。

硬券の入場券です。

印刷場は不明ですが、白色無地紋のB型券で、大人専用券となっています。発売されている券種はこれ1種類のみで、小児用の設定はありません。

JR東日本では入場券の2時間制限をかけていますが、もともと無人駅の観光記念の位置付けだからでしょうか、時間制限の欄は設けられていません。尤も、JRの規程では時間制限については定められておらず、必要に応じて「発売当日1回限り有効」の部分を変更することができるとされていますので、これで良いと思います。

裏面です。

上段に「姨捨駅来駅記念」、下段に「姨捨駅発行」と発行箇所名が印刷されています。同駅の管理駅は篠ノ井駅ですが、発行箇所名を篠ノ井駅の特定窓口としたり「〇ム姨捨駅」とせずに姨捨駅としたところは、観光入場券という性格からでしょうか?

| « 前ページ |