『果実の不思議 1(ザボン・ブンタン と グレープフルーツ)』

『由来はブドウの房のように果実がなる、果実の香りがブドウに似ているから』

『グレープフルーツのサンプルは「房のまま」展示して「葡萄もどき!」と』

標準和名はザボン(朱欒、香欒、謝文)。ボンタン、ジャボンとも呼ばれる。 ブンタン(文旦)が正式名。

日本には1920年に、植物学者の島田弥市が、現在のベトナムの船上で食べた柑橘があまりにも美味しかったため、サイゴンの植物園から株を分けてもらい伝わった。しかし、当時は栽培法がわからず普及には至らなかった。

1930年に台湾から鹿児島県果樹試験場に白柚(ぺいゆ)の株が導入され、最適産地の熊本県八代地方に根付いた。 品種改良が行われた結果、現在は八代市の特産品となっている。

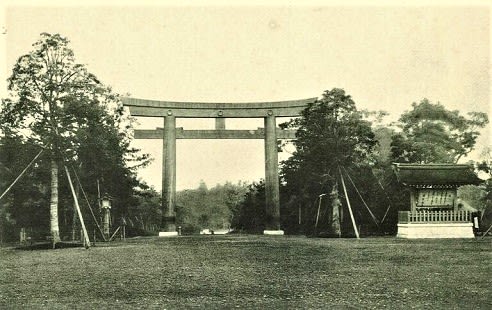

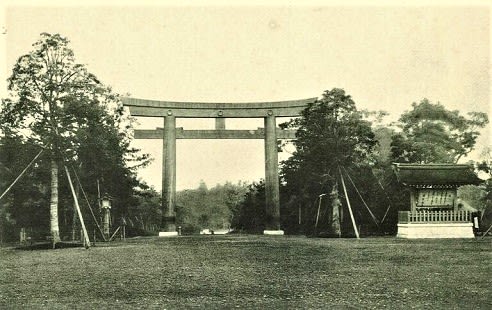

先ずは、ザボンの花と実の写真です。

通常の花の房(摘果せずとも、生理落果し、1-2個が残る)

今年は4個の実の房

ザボン・ブンタンから生まれたグレープフルーツは何故そう呼ばれるようになったか最近知りました。 グレープフルーツの名づけ親は、カリビアン・ファーマーでした。 これが、もし日本で商業栽培が始まったのであれば、賢すぎる日本の流通業者が、グレープフルーツのサンプルを『房のまま』出荷・展示して『葡萄もどき』などと無粋な命名をして高値で販売したかも知れません。

下記はウエブ情報からです。

グレープフルーツは、ブドウの房のように果実がなるからや、果実の香りがブドウに似ているからといわれ『グレープフルーツ』の名が、初めて用いられたのは、1814年のジャマイカである。

グレープフルーツは、マレー原産の『ザボン(もしくはブンタン)』が中国を経て、西インド諸島に渡り、この変種として1750年にカリブ海のバルバドスで発見された品種で、1880年頃、アメリカのフロリダに移され商業栽培が始まった。

ここ5年ほど続けている散歩ルート沿いの豪邸に、ザボンの木があり、表年・裏年があるものの、毎年見事なザボンの実をつけていました。 いつもの様に『ほとんどの房が10個前後、開花・結実』し、その中の一房4個成熟しました。

今までは『開花・結実は房状態』で、大概は1個熟していましたが、不思議にも思わず、気にも留めませんでした。 『房状態で4個の熟した』のは、初めてで、今までは生理落果し、1-2個だけ残っていたようです。

柑橘類の大きさ最大級のザボン・ブンタンが房でも成り、最小級のキンカンが房ではなく一個ずつなる、自然界の不思議を感じます。 果実類には『表年・裏年』がありますが、このギャップを人間は『摘果』で極力減らしてきました。

このグレープフルーツの『名やルーツ』が解かったとき、自分もマレーシア、中国、カリブ海・西インド諸島・小アンティル諸島セントキット島などを、ビジネス出張で訪問したことがあり、これらの柑橘を身近に感じました。

ザボンについて、下記もウエブ情報からです。

原生地は東南アジア・中国南部・台湾などであり、日本には江戸時代初期に渡来した。 漢字をそのままに音読みしているが、本品の貿易船主である謝文旦という人名の潮州語読み(ジアブンタン、zia bhungdang)に因む。 果肉が淡い黄色の品種(白欒)を文旦(ブンタン)、果肉が赤い品種(朱欒)を謝文(ジアブン)と呼び分けたとも言われる。ザボンは第二次世界大戦前にはジャボンと呼ばれるのが一般的で、ジアブン、ジャボン、ザボンと変化したと考えられる。果実は皮の厚さが特徴で大きさの50%程度を占める程であり、果肉は果汁が少ないが独特の甘みと風味を持つ。なお果実の収穫は年末頃に行われることが多いが、採取したては酸味が強すぎるので、数ヶ月間貯蔵して酸味を減らした後に出荷される。

ブンタンは自然交雑により色々な品種を生み出しており、グレープフルーツ・ナツミカン・ハッサクなどはブンタンの血を引いている。ブンタンそのものも品種が多く、西日本(特に高知・熊本・鹿児島)では色々なブンタンが栽培されている。高知では「ウチムラサキ(ウチムラ)」(内紫)と呼ばれる果皮の内側が薄紫のブンタンに似た柑橘類があるが、実は水分に乏しくパサパサしており、味もブンタンに劣る。 この「ウチムラサキ」は文旦の原種と言われている。

さて、これから、最大の柑橘『ザボン』を鉢で育ててみます。

(記事投稿日:2016/07/05、最終更新日:2024/11/02、#055)

『自然の不思議・樹木のこと 3(縄文杉は、なぜ生き残れた!伐採 されずに)』

『微笑ましい理由は、「巨大」好きの秀吉の時代には発見されていなかったこと!』

屋久島の縄文杉は、なぜ生き残ったのか、なぜ、あんなに神々しいのか、時々、考え込みました。 自分なりに三大『屋久杉』を選んでみました。 一部のウエブ情報にあるように、縄文杉は『秀吉配下に見付からず』に済んだのは運がよかったと思い込んでいましたが、当時まだ、縄文杉は発見されておらず、ずっと最近(1966年)の発見です。 もし発見されていたら、太閤様のことですから、城郭・寺院の建築材料には不向きでも『どこかの置物』にでもしてしまったかもしれません。

縄文杉(自生する最大級の屋久杉、縄文時代から生息能力個体の総称ではない)

推定樹齢は、2500年から3000年。

ウィルソン株

1586年(天正14年)、牧村の五郎七が足場を組み、豊臣秀吉の命令により大坂城築城(京都の方広寺建立とも)の為に切られたといわれる。 胸高周囲13.8m。

1586年に伐採された、この切り株から、推測された樹齢は、約3000年ですので、伐採当時は、縄文杉より数百年、長寿であった。

三代杉(三代続いた屋久杉でも、三代目はまだ「小杉」)

初代が樹齢およそ2,000年で倒れ、その上に育った二代目は樹齢およそ1,000年で伐採。その切り株の上に今の三代目“三代杉”が生まれ育って数百年。

木々の密集する森では陽のあたる場所もなく、倒木や伐採の痕は新しい世代が育つ格好の場所で、木々深い屋久島の森ではこの「更新」が多くみられます。三代杉は倒木更新・伐採更新の中でも代表的なもの。

肥大な根は二代目のもので、大きな空洞は初代が朽ち果ててできたものです。 三千数百年に亘って受け継がれた素性の良さと小杉の若々しさ。屋久杉のプリンスと言えるかも。 寿命の長い樹木は、歴史の中で生きてきています。 人間の身勝手さを反省しながら、屋久杉の歴史をウエブ情報から抜粋しました。

1.最初の伐採(室町時代~安土桃山時代)

屋久杉が伐採され、利用されるようになったのは薩摩藩の藩政によるものが始まりだったと言われています。 1457年の頃のものと推定される切り株が確認されている事から薩摩藩が特別な建築のために屋久杉が伐採していたことが分かっています。

最古の史実によると、豊臣秀吉が京都方広寺の建築材を調達するため、島津氏の重臣(伊集院 忠棟)らが調査に来島した記録が残っています。

京都方広寺は、1595年創建なので約425年前には利用されていた事になります。

当時のリーダーとそのスタッフのスケールの大きさ・凄さには、感心させられますと同時に、屋久杉を京や大阪の城郭・寺院の建築に使うことの、サプライチェーンのスケールにも感心しています。 それについても、今の政治屋とお役人のスケールは!

2.藩の財政としての利用(江戸時代~)

江戸時代初期には、屋久杉の利用を狙いとして屋久島支配を強めた薩摩藩が、屋久杉材を年貢などに定め、支配体制を確立しました。 1640年、屋久島町安房生まれの儒学者で、島津氏に仕えていた泊如竹は、屋久島に住む島民の生活向上と薩摩藩の財政の安定を願って、屋久杉材を年貢に定める藩政提言したことが残っています。

その後、幕末期までに5~7割もの屋久杉が伐採されたと推定されています。その伐採の跡には小杉と呼ばれている若い屋久杉が誕生して、現在に受けつがれています。

3.国の管理下での利用(明治時代~)

明治期に入ると、1879年に地租改正が行われ、土地に対する私的所有権が確立しました。 その結果、島の森林の8割が国有林化され、島民は下げ戻しを求めて争ったそうですが、1920年に敗訴。 国は大規模伐採に向けて動き出すことに…

一方、島民の生活安定が国で協議されたために、翌年1921年に”屋久島憲法”と呼ばれる屋久島国有林経営の大綱が制定されました。

伐採事業では島民を優先的に雇用することや7000ヘクタールの土地を住民が使える共有林とすることなどが決定されたのです。

1923年には島東部を流れる安房川に沿って、山中から港まで、木材を運ぶ安房森林鉄道が開通。沿線の小杉谷山中に営林署の事業所が開かれ、作業員や家族が暮らす集落が生まれました。 集落には小・中学校も建設され、多くの人で賑わうようになったそうです。

4.国家的資源としての屋久杉の利用(昭和時代~)

当時、樹齢千年を超す屋久杉の生立木(せい・りゅう・ぼく)は伐採が禁止されていましたが、第2次世界大戦時の1941年には軍用材の臨時伐採が始まり、伐採禁止が解かれました。 戦後も伐採は続きましたが、縮小傾向に向かっていたとされています。しかし、木材の供給不足や価格の高騰が社会問題となりました。

1954年から高度経済成長期に突入すると、更に木材の供給が必要に迫られたため林野庁は1957年に屋久杉の生立木の伐採を正式に解禁。 チェーンソーも導入されたことで、山の斜面を丸裸にする皆伐方式によって、原生林を本格的に伐採し始めました。

1966年の屋久島の国有林伐採はピークを迎え、年間18万立方メートルもの木材が市場に持ち込まれたとされています。

1972年頃より、大量伐採が行なわれる一方で自然を守る動きも活発になり、加えて、経済発展の結果として輸入材が増え、徐々に国有林事業が大幅に縮小されるようになりました。

そのため、1970年には小杉谷事業所が閉鎖され、1975年には屋久島の1,219haが原生自然環境保全地域に指定され、伐採しない中枢部と生態系を保全しつつ利用する周辺部に分けられ、伐採可能な木と場所の選定が始められました。木材需要の低迷と自然保護の観点が強まり、次第に樹齢1000年以上の屋久杉の伐採は減少。

1966年の「縄文杉」発見の影響や原生自然環境保全地域の指定もあり、遂に1984年までに伐採禁止となりました。

5.自然環境を守る時代へ(平成時代~)

森林保護の機運が高まったことも影響し、1993年に世界自然遺産として登録。それでも、現在屋久杉の商品が私たちの手元にあるのは、土埋木の存在が大きく影響しています。

※土埋木とは、主に江戸時代の頃に伐採したが搬出できず山中に残ったままの屋久杉の倒木のことです。

しかし、2019年3月の競りを最後に屋久杉は市場に出回らなくなりました。伐採も禁止され、土埋木の搬出も禁止された今、屋久杉を山から搬出する事は一切なくなったのです。 正に、平成を最後に屋久杉や屋久島の森と資源を守る動きが始まったと言えます。

一度見たかった縄文杉、今では国土地理院地図、又はグーグルマップでの散策になります。

(記事投稿日:2020/07/19、最終更新日:2023/09/11、#194)