『世界の城郭 24(時代か、民族の違いか巨大城郭、南京vsローマ)』

『世界最大の南京城と欧州最大のローマの城壁は逆兵糧攻め効果!歴史上、世界中で攻城群が、兵糧枯渇で撤兵の例もあり!』

古代・中世の中国の城壁は『高く・幅広く・長い』。 古代の欧州にも『高く・幅広く・長い城壁』が存在、この理由『逆兵糧攻め効果』がローマの城壁にあったのです。 久しぶりに『目から鱗』でした。

ローマの守備隊は城壁の規模に対して人数が少なく、ローマにいる軍勢を全部合わせても2万数千人であり、城壁(19㎞)の全周の防備には人数が足りない。 この城壁が実際役に立ったかどうかは疑わしい。 よって、この城壁は長期の攻囲戦を意図したものではない。 異民族の攻城軍は食料供給が十分でないため、都市を取り囲むような戦法を採らず、むしろ、防御が弱いところを狙って電撃的な攻撃を加えることが多かった。 城壁はそのような戦法への対策だった。

この『逆・兵糧攻め』ともいえる守城戦は、マンガの世界のものと思っていましたが、『高く・幅広く・長い城壁』はローマの城壁が結果的には異民族から守られてきたし、中国の城郭都市の『高く・幅広く・長い城壁』も、万里の長城と同様に、『逆・兵糧攻め』の効果があったように思います。

南京城の城壁

高さ:14~21m

厚さ: 9~14ⅿ下幅、4~9ⅿ上幅

全周:60km

ローマの城壁

高さ:8ⅿ

厚さ:3.5ⅿ

全周:19km

南京城壁(14世紀)

南京城は、中華人民共和国の南京市の城。 市内中心部にあたる区域をぐるりと取り囲んで造られた全長60km、世界最大の規模を誇る南京城の城壁。 古代軍事史上重要な標本としても興味深いこの城壁は、1366年、明の皇帝・朱元璋(1328~1398)が都を南京に定めた後、21年の歳月と20万人の労働者(囚人を含む)を動員して首都であった南京に建設された城。

土で固めた全長60kmの外郭を、その2年後、1393年には、この城壁を完成させている。 都市部の中核を成すのは、現在『明故宮』と呼ばれている『紫金城』で、『北京のそれは南京を模して』作られたという。 南京は城壁に囲まれた城壁都市であり居住者の大部分が城壁の内側に住んでいた。

明王朝時代の南京城は世界 中世史上 敷地面積最大の都市であり、宮殿の面積だけで1.2㎢、皇族が住む皇城は6.5㎢、内城の面積は55㎢、そして外郭も含めた都市全体の面積は248㎢と非常に広大であり唐の長安(面積87㎢)の二倍以上、清王朝時代の北京城(面積60㎢)の四倍以上の広さを誇っていた。(山手線の内側の面積が63㎢)

南京城中華門(南の内城正門)

ウキペデイア情報から引用

南京城壁の上

ウキペデイア情報から引用

1950年代に撮影された3重の守りを持つ通済門

(内城正門以外の13ヶ所ある門の一つが、この鉄壁の守り!)

ウキペデイア情報から引用

古代ローマ城壁

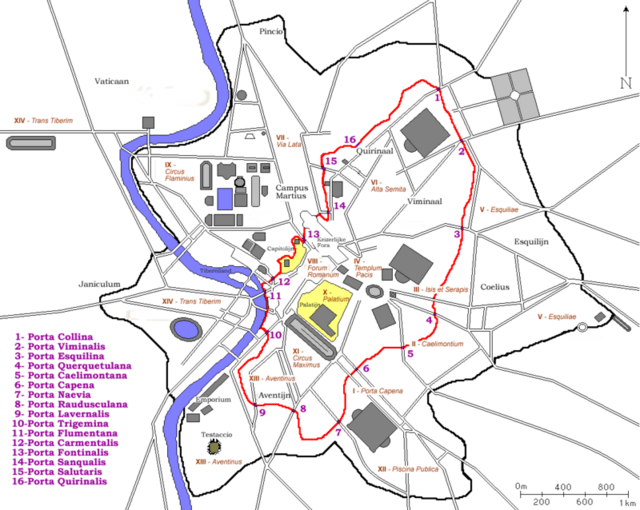

セルウィウス城壁(赤線)とその門を示したローマの地図。 3世紀のアウレリアヌス城壁(黒線)

ウキペデイア情報から引用

セルウィウス城壁(紀元前4世紀初め)

ウキペデイア情報から引用

ローマを取り囲んでいた防御用城壁、壁の高さは最高で10mで、基部の幅は3.6m前後、全周は11km。 16の大門があったとされているが、その多くは文献に記されているだけで、遺構は発見されていない。

アウレリアヌス城壁(紀元6世紀初め)

ウキペデイア情報から引用

全周19kmで、13.7平方kmの領域を取り囲んでいる。 壁はローマン・コンクリートを煉瓦で覆う形で作られており、厚さは3.5m、高さは8mで、100ローマンフィート (29.6m) ごとに塔がある。 5世紀には高さを倍増させ16mにする改修が行われた。 紀元500年には、383の塔、7,020個の狭間胸壁の凹凸、18の大門、5つの通用口、116の公衆便所、2,066の大きな窓があった。

3世紀までにローマは古いセルウィウスの城壁で囲まれた領域よりも市街地が広がっていた。 セルウィウスの城壁は共和政ローマ時代の紀元前4世紀末ごろに建設された城壁。

今回は大砲の無い時代にも城郭は、どんどん拡大されました。 『高く・幅広く・長い城壁』が、『逆・兵糧攻め』の面もあり守りやすいと分かりました。

(記事投稿日:2021/01/10、最終更新日:2025/01/05、#454)