『旧大陸・ユーラシアの四大文明(BC14c~BC5c)は大河の畔に、新大陸の二大文明はメソアメリカ文明(BC12c~AD16c)とアンデス文明(BC10c~AD16c)は、大河の畔ではないがスペインの征服まで繁栄』

『スペインは、ポルトガルとの間で結んだ、トルデシリャス条約1946年6月7日調印、の植民地政策で地球を2分割で南北アメリカ(ブラジルの一分を除く)のほとんどをスペインが植民地化・征服!』

ウエブ情報から引用

トルデシリャス条約(紫)とサラゴサ条約(緑)の境界線

『1500年代の大航海時代、中南米を制服したスペインは大量の金銀をスペインに持ち帰り、世界に価格革命が起こったほど!』

旧大陸の大河の畔の四大文明

アジア、ヨーロッパ、アフリカの三大陸の『四大文明』

特徴は、大河(定期的に氾濫する)の近く、暖かい、文字の開発、青銅器の利用

- 中国文明(BC140c~BC120c頃)

- インダス文明(BC70c頃)

- メソポタミア文明 (BC55c頃)

- エジプト文明(BC50c頃)

繰り返しになりますが、文明発祥・発展には、

- 年間に河川の水位が数メートルから十数メートルと大きく変化するが、

- 河床勾配は、小さい『大河の近く』で、

『治水と農業』のために、『数学・天文学ベースの文明』が発祥・発展したと考えられています。

世界『六大』文明とも言われますが、旧大陸・ユーラシアの『四大』文明(BC14c~BC5c)に対して、新大陸の『二大』文明はメソアメリカ文明(BC12c~AD16c)とアンデス文明(BC10c~AD16c)は、『四大』文明との比較では発祥の背景もその終焉もあまりにも異なっていることにあらためて驚きました。

ウエブ情報から引用

メソアメリカ文明は、

オルメカ文明(BC12c~AD1c)、

マヤ文明 (BC20c~AD16c)、

アステカ文明(AD15c~AD16c)、

オルメカ文明を除き、マヤ文明もアステカ文明もスペインの征服まで繁栄継続。

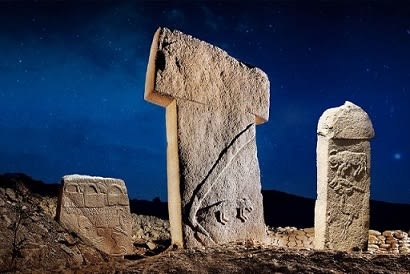

オルメカ文明

「オルメカ」とは、ナワトル語で「ゴムの人」を意味し、スペイン植民地時代にメキシコ湾岸の住民を指した言葉。 巨石や宝石を加工する技術を持ち、ジャガー信仰などの宗教性も有し、その美術様式や宗教体系は、マヤ文明などの古典期メソアメリカ文明と共通するものがある。

オルメカの影響は中央アメリカの中部から南部に広がっていたが、支配下にあったのは中心地であるメキシコ湾岸地域に限られ、その領域はベラクルス南部からタバスコ州北部にかけての低地で、雨の多い熱帯気候のため、度々洪水が起こった。 しかし、河川によって肥沃な土地が形成され、神殿を中心とした都市が築かれた。

オルメカの文化は、出土する様々な石像に現れている。人間とジャガーを融合させた神像は、彼らにジャガーを信仰する風習があったことを物語っている。

祭祀場では儀式としての球技が行われ、その際には人間が生贄として捧げられた。 また、絵文字や数字を用い、ゼロの概念を持つなど、数学や暦が発達していた。

巨石人頭像

ウエブ情報から引用

巨石人頭像は、大きいもので3メートルもの高さがある巨大な石像である。 胴体は存在せず、頭部だけが作られたものと考えられている。 左右に広がった低い鼻や厚い唇といった顔立ちは、ネグロイド的ともモンゴロイド的ともいわれる。

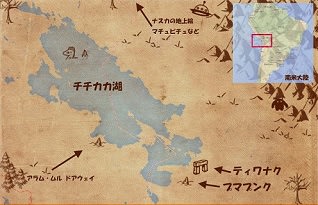

アンデス文明は、

チャビン文化 (BC9c~AD2c)、

モチカ文化 (BC1c~AD7c)、

ナスカ文化 (BC1c~AD8c)、

ティアワナコ文化(BC10c~AD15c)と続いたが、文字がないので文明と呼べず「文化」と及ばれたが、スペインの征服まで繁栄継続。

アンデス文明の大きな特徴としては次の7点

これは、旧大陸の四大文明や新大陸のメソアメリカ文明とは異なる最も大きな特徴である。 代わりに縄の結び目で情報を記録するキープというものがあった。

鉄を製造しなかった。また、利器として青銅はほとんど利用されることはなく、実際には新石器段階に近かった。

これらの製品は、そのほとんどがスペイン人によって溶かされインゴットになってスペイン本国へ運ばれていった。

リャマが荷運び用として、アルパカが毛を利用するために、また食用としてテンジクネズミ(クイ)が飼育されていた。

- 車輪の原理を知らなかった。

- 塊茎類を主な食料基盤とする。

アンデス文明では、塊茎類(ジャガイモやオカ、サツマイモなど)を食用資源として主に栽培していた。

世界の四大文明やメソアメリカ文明が穀物を主要食料基盤として発展したのに対し、アンデス文明では、穀物の主要食料源としての価値は低く、穀物資源を主な食基盤とした文明ではなかった。 トウモロコシが、一部は食用されてはいた可能性はあるが、スペイン人の記録文書などから、主に、チチャと呼ばれる「酒の原料」として利用されていたことが確認されており、食用ではなかったと言われている。

ただ、海岸地帯では、古い時期から魚介類も多く利用されていた。そのため、一部の研究者は、海岸のアンデス文明の曙には、魚介類を主要食糧基盤とする説もある。 だが、最近では、漁労が生業として他から独立していたというモデルへは、反論が多く、実際に、現段階でもっとも古い遺跡であるペルーの首都リマ北方にあるカラル遺跡(BC30c-BC18c)では、農耕と組み合わせが主張されている。

- アンデス特有の生態学的環境と文化・文明の発展に深い関係が見られる。

生態学的環境とのかかわりが非常に強く、また複雑に結びついている。他の旧大陸の文明がすべて大河沿いに発展してきたのに対して、アンデスでは、山間部や高原地帯の果たした役割が非常に大きい。ただし、実際には、海岸の河川沿い、山間盆地、高原地帯といったまったく異なる生態学的環境で、互いに交流を持ちながらも、それぞれが独自の文化を発展させ、総体としてアンデス文明を発展させてきた。山間盆地や高原地帯で見られる独特の環境利用法については、国家規模の社会の成立過程に大きく寄与したのではないかという説(垂直統御説)もある。

このほか、ペルー南部には硝石が豊富にあるが火薬の製造も行われなかった。鉄鉱石が豊富な地域が多いが鉄の鍛造は行われることはなく、武具もあまり発達せず、石製の棍棒や弓矢程度であった。 一方で、棍棒の武器によるものであろうか、陥没した頭蓋に対して、脳外科的手術を行い血腫などを取り除く技術が存在していた。 形成期といわれる紀元前の社会の遺跡から見つかった頭骨の中には、陥没した痕が治癒していることを示すものがある。 これは、頭蓋が陥没したあとも生き延びたことを示している。これらの外科的手術は、儀礼的な面から発達した可能性も否定できない。 アンデスに自生するコカが麻酔として利用されていたという。

文字を持たなかった文化は『文明』ではないと言われますが、上記の通りアンデスの文化は、文字はなかったようですが『「キープ」で情報伝達もできたし、「脳外科的手術を行い血腫などを取り除く技術が存在」してたこともあり、十分『アンデス文明』でありました。

(記事投稿日:2024/10/28、#972)

ウキペデイア情報から引用

ウキペデイア情報から引用 ウエブ情報から引用

ウエブ情報から引用 ウエブ情報から引用

ウエブ情報から引用