『水墨画で著名な絵師・雪舟、脅威の国宝6点・重文18点』

『不器用・遅咲きの画聖雪舟の作品総数は36点と少ない』

『狩野派は室町~江戸時代の400年の国宝4点・重文37点』

狩野派の内訳は、

狩野正信 国宝1点、重文 7点

狩野元信 重文16点

狩野永徳 国宝3点、重文 3点

狩野山楽 重文11点

とにかく孤高の雪舟、狩野派集団、どちらも凄い。 日本は、日本人は凄い中で雪舟は群を抜く。 雪舟は『万能の天才、レオナルド・ダ・ヴィンチに比肩される画聖雪舟等楊、日本美術史の草創期に唐絵からやまと絵へという画期を形成した時代を見直し、近世への幕開けを準備した』と言われています。

雪舟は相国寺で画僧を目指す

相国寺は京都五山の第二位に列せられている。 相国寺は五山文学の中心地であり、雪舟は、室町時代に京都の相国寺で修行した禅僧で水墨画を学び画僧となる。 大名の大内氏について周防国(現在の山口県)に移り明へ2年間の留学をする。 帰国後は現在の中国地方~九州で活躍し、絵のほかに築庭なども手掛けた。 水墨画作品も比較的多く残っており、6点が国宝に指定され、これは画家の中では点数が一番多い。

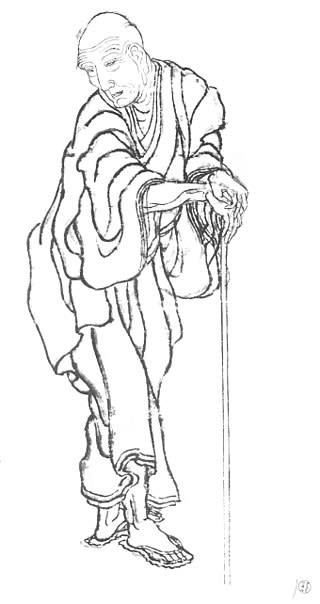

『絹本著色雪舟自画像(模本)』

ウキペディア情報から引用

ウキペディア情報から引用

雪舟は、教科書にも載っているので、日本人ならその名前を一度は聞いたことがあると思いますが、元祖国際派映画スター、早川雪舟の方が、ずっと馴染み深い。 そんな画僧・雪舟ですが、その人生は意外と知られていません。

「雪舟」は号で、諱(いみな・本名)は「等楊(とうよう)」は15-16世紀の日本画家ですが、『遣明使』で中国に2年留学、中国画家・李在より中国の画法を学んだ。 中国絵画にも遠近表現はあり、北宋の画家・郭煕(かくき)はそれを「三遠の法」といった。 「三遠」とは高遠(仰角視)、平遠(水平視)、深遠(俯瞰視)の3つをいうが、中国の山水画では、近景の岩は俯瞰視、遠景の山は仰角視で描くなど同じ1枚の絵の中に複数の異なった視点が共存することが珍しくない。

余談ですが、蜀の軍師・諸葛亮孔明は『天を仰げば、天文を』、『水平に見れば人文を』、『俯瞰すれば地理が』がわかると言ったそうです。

雪舟の神格化

雪舟の神格化は江戸時代から始まった。 当時画壇を支配していた狩野派が雪舟を師と仰ぎ、ゆえに諸大名が雪舟の作品を求めたからであるとされる。 そのために以後「雪舟作」と号する作品が急激に増えたと言われる。 雪舟の人気を反映して、『祇園祭礼信仰記』のような作品が上演された。 日本文化の一つを生んだ雪舟は、今や日本を代表する歴史人物の一人となっている。

『遣明使』、留学僧・雪舟はなぜか2年で帰国

遣隋使や遣唐使の留学僧の十数年と違って、船は大型化され勘合貿易も頻繁になり渡航しやすくなったせいか、『遣明使』の留学僧も明国滞在期間は比較的短かったようです。遣唐使・最澄と留学僧・空海は、最澄が2年程度の短期留学、空海が20年の長期留学を朝廷から命じられていたが、最澄は実質6カ月ほど、空海は二年余の唐滞在でした。 特に、この二人は、朝廷の『引き?・コネ』があったようです。

ここにある『遣明使』ですが、不勉強で、遣隋使と遣唐使しか、今まで知らず、お恥ずかしき次第です。 『室町時代の幕府が明に派遣した。 応永11年(1404年)から天文16年(1547年)まで約1世紀半で17次(のべ84隻)。 のち、倭寇(わこう)が盛んになるに及んで廃止。』

雪舟の師・李在(りざい)

生没年未詳。中国、明代前期の画家。字は以政。 莆田(ほでん)(福建省)の人。 雪舟に影響を与えた画家として有名。 宣徳(1426~1435)のとき、戴進、謝環、石鋭、周文靖とともに仁智殿で画院画家として活躍した。 郭煕、馬遠、夏珪を学んだといわれるが、その筆触荒々しく墨面も重い画風は、同時期の戴進から強い影響を受けているものと思われる。 代表作は『山水画』(東京国立博物館)、『雪景山水図』(京都、個人蔵)。

雪舟の築庭

オールラウンダー雪舟は、「常栄寺」の「雪舟庭」他、国内で複数箇所の築庭に携わっており、中でも常栄寺、医光寺(島根県益田市)、萬福寺(同)、旧亀石坊庭園(福岡県添田町英彦山)の庭園は「雪舟四大庭園」と言われています。

ウキペディア情報から引用

禅昌寺のだるま(有名な雪舟の筆とされる達磨の図)

ウキペデイア情報から引用

ウキペデイア情報から引用

暫くは、雪舟等楊と『遣明使』を調べるため・知るために国会図書館通いが、続きそうです。

(記事投稿日:2021/04/16、最終更新日:2025/04/11、#317)