△七間町シネマストリート(旧東海道沿いの七間町旧三丁目)

▽七間町名店街(旧東海道沿いの七間町旧一丁目)

旧東海道沿いの町・七間町(しちけんちょう)

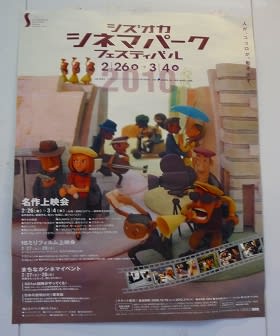

今年もこの七間町通りを中心に

シズオカ シネマパーク フェスティバルが開催されます。

でも、今後もこの催しが続くのでしょうか・・・・

そもそもこのシネマパーク フェスティバルなる行事は

街中に映画館があればこそでしょう。

それが、2011年秋には

七間町にある映画館の大部分を経営する静活(株)が七間町から撤退し

静岡鉄道のターミナル内(建替中)に移転すると言われています。

七間町に隣接していた旧寺町の芝居小屋がルーツと言われる

七間町シネマストリートの今後が

大いに気にかかるところです。

↑ 紺屋町(こうやまち)小梳神社(おぐしじんじゃ)の節分祭を知らせる貼り紙

↓ 七間町(しちけんちょう)別雷神社(わけいかずちじんじゃ)の豆まきのようす

きのうは節分、

去年は浅間神社

へ行ったので今年もと思ってはいたのですが

ちょいと面倒になってやめてしまいました。(笑)

それでもと夕方、七間町の別雷神社をのぞいてみました。

神事に続いて豆まきが行われましたが

どうしても、まかれる位置が前の方ばかりに集中しがちで

後方にいる人達は、なかなか拾えないようでした。

豆まきはできるだけ前に陣取るのが鉄則ですね(笑)

まあ、前の方に陣取った近隣の子ども達が満足げにしていたので

それはそれでいいのでしょうが・・・・

余談ながら、近頃はやりの恵方巻きとやら

どうも関西風の太巻き寿司は、あまり好きではありません。

海苔巻きは、断然細巻きの方がしゃきっとしてうまいです。

駅のホームや改札口に設置してある列車の発車案内表示板は

かつては「反転フラップ式発車標」と言われるパタパタ式のものが一般的でしたが

今では、ほとんどがLED式(又はプラズマ式)のものが主流となっているようです。

▽定期列車としては、1日1本のみの東京行きを表示する静岡駅在来線改札口の表示板

(朝夕を中心にけっこうあった東京行き普通電車も、民営化後次第に減らされ現在は1本のみ)

▽ローマ字表記と交互に表示(これがパタパタ式ではこういう芸当はできない。)

なお、3行目はお知らせなどに転用さることがある。時計の色はオレンジ色

静岡駅でも在来線、新幹線の各改札口、在来線のホームの案内表示はとうの昔にLED化されていますが、

どういうわけが新幹線のホームでは昔ながらのパタパタ式が使われていいて

それだけで、ホームに昭和の雰囲気を感じさせます。

静岡駅の新幹線の乗降客は、新横浜駅に近い数ですが「のぞみ号」は停車しません。

そのため、ひかりとこだまだけのシンプルなものとなっており

誤乗の可能性も少なく、発車標の取り替えの必要性も薄いということなのでしょうか。

また、ダイヤ改正があっても標記の内容(停車駅など)を変更する可能性も少なく、

LED化する必要性も少ないということなのでしょうか。

まさか、静岡駅など重要ではないからなんていう認識からではないとは思いますが(笑)

▽パタパタ式の案内表示の静岡駅新幹線ホーム、時計の色は白

▽お知らせや注意事項などは、別個の表示装置を取り付けて対応している。

かつては「反転フラップ式発車標」と言われるパタパタ式のものが一般的でしたが

今では、ほとんどがLED式(又はプラズマ式)のものが主流となっているようです。

▽定期列車としては、1日1本のみの東京行きを表示する静岡駅在来線改札口の表示板

(朝夕を中心にけっこうあった東京行き普通電車も、民営化後次第に減らされ現在は1本のみ)

▽ローマ字表記と交互に表示(これがパタパタ式ではこういう芸当はできない。)

なお、3行目はお知らせなどに転用さることがある。時計の色はオレンジ色

静岡駅でも在来線、新幹線の各改札口、在来線のホームの案内表示はとうの昔にLED化されていますが、

どういうわけが新幹線のホームでは昔ながらのパタパタ式が使われていいて

それだけで、ホームに昭和の雰囲気を感じさせます。

静岡駅の新幹線の乗降客は、新横浜駅に近い数ですが「のぞみ号」は停車しません。

そのため、ひかりとこだまだけのシンプルなものとなっており

誤乗の可能性も少なく、発車標の取り替えの必要性も薄いということなのでしょうか。

また、ダイヤ改正があっても標記の内容(停車駅など)を変更する可能性も少なく、

LED化する必要性も少ないということなのでしょうか。

まさか、静岡駅など重要ではないからなんていう認識からではないとは思いますが(笑)

▽パタパタ式の案内表示の静岡駅新幹線ホーム、時計の色は白

▽お知らせや注意事項などは、別個の表示装置を取り付けて対応している。

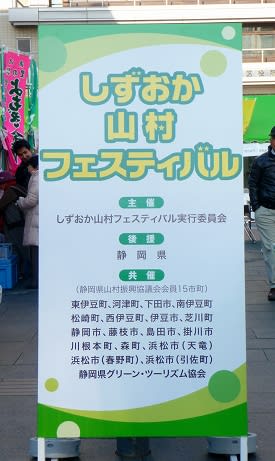

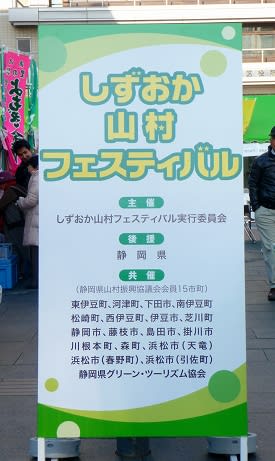

▽葵スクエア(葵区呉服町二丁目)

静岡県内からは、行政単位としての「村」は

合併の進行で消滅してしまいましたが

もちろん県内から「地域としての村」がなくなった訳ではありません。

土曜日の昼下がり、葵スクエア前を通りかかると

県内の山村をかかえる7市8町の各ブースで

生鮮野菜や地場産品など紹介販売するフェスティバルが催されていました。

お茶など一般的に知られているもののほか

静岡市の旧清沢村のイノシシ肉の肉まんなど

各地の珍しいものなどもありました。

それにしても合併が進んだ結果

伊豆市などと言われても明確に地域のイメージが

しにくくなったのはやはり合併の弊害でしょう。

広大な地域をかかえることとなった浜松市では

浜松市(天竜)、浜松市(春野町)、浜松市(引佐町)などと

旧地域名を併記していたのが印象的でした。

(距離的に離れたこれらの地域では、もちろん相互に一体感などないでしょう)

▽直径5センチ以上ある超大粒なイチゴ(紅ほっぺ)もありました。

静岡県内からは、行政単位としての「村」は

合併の進行で消滅してしまいましたが

もちろん県内から「地域としての村」がなくなった訳ではありません。

土曜日の昼下がり、葵スクエア前を通りかかると

県内の山村をかかえる7市8町の各ブースで

生鮮野菜や地場産品など紹介販売するフェスティバルが催されていました。

お茶など一般的に知られているもののほか

静岡市の旧清沢村のイノシシ肉の肉まんなど

各地の珍しいものなどもありました。

それにしても合併が進んだ結果

伊豆市などと言われても明確に地域のイメージが

しにくくなったのはやはり合併の弊害でしょう。

広大な地域をかかえることとなった浜松市では

浜松市(天竜)、浜松市(春野町)、浜松市(引佐町)などと

旧地域名を併記していたのが印象的でした。

(距離的に離れたこれらの地域では、もちろん相互に一体感などないでしょう)

▽直径5センチ以上ある超大粒なイチゴ(紅ほっぺ)もありました。