マイルスの写真を撮り続け、少し前に「マイルス・デイビス写真集・NO PICTURE!」を上梓したフォトグラファー・内山繁氏によると、マイルスの不可解な、また理不尽とも思える言動は「ボスとしての立ち振る舞い」からだそうで、そうすると「真意」は別のところに、又は真意ではない可能性も無くはない。

マイルスのハバードに対するネガティブな発言の一部がそれなりの立場の方に意図的に?切り取り拡散され、巷で錦の御旗のように利用されたことは残念に思う。

まずデビュー間もない60年代前半のジャズ史とハバードのキャリアを照らし合わせると、この男の力量、そして適応力、順応性はずば抜けている。

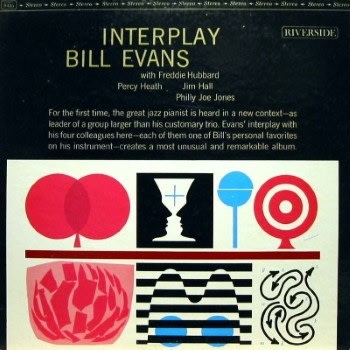

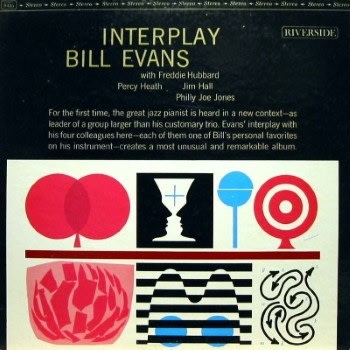

BNでのリーダー、サイド作の他、例えば、ドルフィーの”OUTWARD BOUND”、コールマンの”FREE JAZZ”、O・ネルソンの”THE BLUES AND THE ABUSTRACT TRUTH”、コルトレーンの”OLE"、Q・ジョーンズの”QUINTESSENCE”、エヴァンスの”INTERPALY”等々、サイドとして話題・人気・名作は枚挙に遑が無い。

これは相手のリーダー、プロデューサーから「あいつなら大丈夫、間違いなくしっかり演ってくれる」と信用・信頼を得ている証拠です。もし、貴方が仕事で新しくプロジェクト・チームを組む際、右腕になる相棒を「テクニック」、「器用」で人選しますか?しかも、「目立ちたがり屋」だとしたら声を掛けますか?答えは火を見るより明らかでしょう。ここが一番重要なポイント。

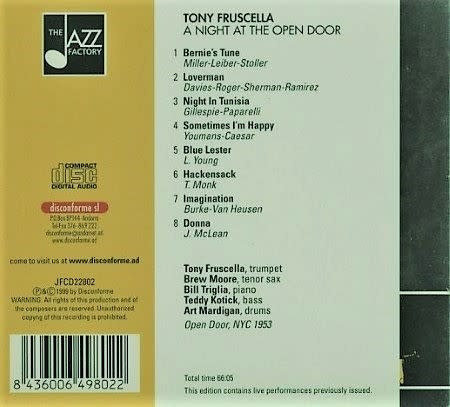

サイドとして素晴らしいアシストをしているアルバムを、

ジャズのコアとも言えるブルースに再びスポットを当てる機運が高まっていた1961年1月8日録音。一ヶ月後にはO・ネルソンの”THE BLUES AND THE ABUSTRACT TRUTH”も生まれている。

ハードバップに限界、疑問を感じ、O・コールマンの演奏に激しいショックを受けたマクリーン、新しい道への手応えを得たかのよう意欲が充満したプレイを展開している。一方、半年ほど前にBN・初リーダー作を吹き込み、僅か3週間前、コールマンの”FREE JAZZ”に参加したばかりのハバードの50年代のハードバップ臭を些かも感じさせないフレッシュなソロが何と言っても聴きもの。TOPのタイトル曲ではセント・トーマスのワンフレーズを織り込む大胆さと全編に亘り22歳とは思えぬ腹が据わったスケールの大きいプレイでマクリーンの期待に充分応えている。

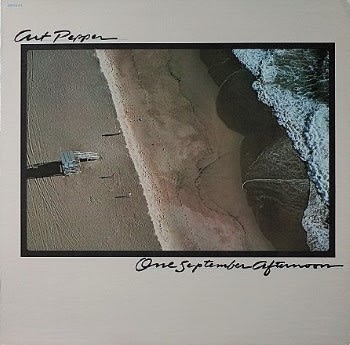

もう一枚分かり易い事例を、

”THE BLUES AND THE ABUSTRACT TRUTH”で共演したハバードを相棒に選んだ一枚。やや畑違いのエヴァンスの世界にハバードが慣れるまで時間を要したそうですが、ハバードの新しい感性に刺激されたのかエヴァンスは気持ちよく最高にSwingし、J・HALLも弾きまくり、反対にハバードは結構クールに適応。エヴァンスの狙いが見事に的中している。

リリースに関して慎重でハードルが高いエヴァンスがすんなりOKを出した作品。

反対に、一ヶ月後に録音したZ・シムスとのセッションは「OK」を出さず、1992年までフルサイズで日の目を見ることは無かった。「シムスはゲッツではなかった」と言う方がいるけれど、エヴァンスはゲッツとのセッション(1964年)もリアルタイムでは「ボツ」にしているのでこの説は強引過ぎます。ただ、選曲にハンディが有ったとしてもシムスの適応力に問題があった事は当たらずとも遠からずだろう。

話を戻すと、

80年代、ハバードがクラブ出演中、マイルスが楽屋に訪れ、二人仲良く写真に納まっている。この時、マイルスはサイドのA・フォスターに会いに来た、と言ったそうですが、案外、ハバードが目当てだったのではないかな。マイルスはそう言う男だから。

”BLUSNIK”を未聴の貴方、要らぬお節介ですが、是非耳通しを。内容は◎です。