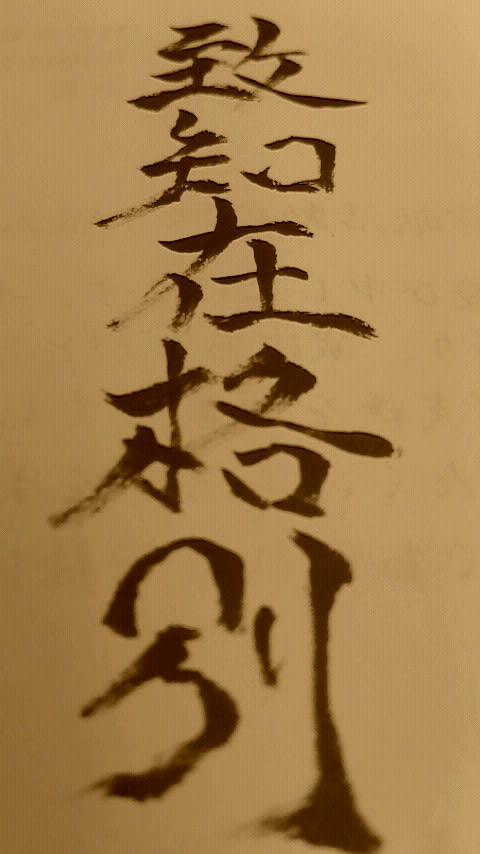

「致知在格物(知を致すは物に格(いた)るに在り)と経文にある。その意味するところは、もし我々が己の知を完全無欠にしようと望むならば、経験界に存在する一々の物について、それぞれの理(本質)を窮め尽くそうとする努力が必要だ、という。思うに、人は誰でも、その霊妙な心のうちに必ず知(事物の本質認知の能力)を備えており、他方、天下に存在する事物、一つとして本来的に理を備えていないものはない。ただ(心の表層能力だけしか働いていない普通の状態においては)事物の理を窮めるということができない。つまり、せっかく人間の心に備わる知もその本来の機能を充分に果すことができないというわけだ。されば、儒教伝統における高等教育においては、必ずまず何よりも真っ先に、学人たちに、自分がすでに理解しているかぎりの事物の理を本として、およそ天下に存在するすべての事物の理を次々に窮め、ついにその至極に到達することを要求する。こうして努力を続けること久しきに及べば、ある時点に至って突如、豁然として貫通するものだ。そうなれば、一切の事物の表も裏も、精も粗も、あますところなく開示されるとともに、(あらゆる理を一に蔵めて内含する)己れの心の本体がそっくりそのまま開顕し、同時にその心の広大無辺の働きが残りなく明らかになる」。-朱子曰く、「大学章句」五章補伝-

つれづれに文字は読めても、その指し示す先は・・なんとも・・‘脱然貫通の雲遠く’・・物に格(いた)るの取り柄も別なし。

ただ、その文字を雑記帳になんとなく落書きするのみであった。