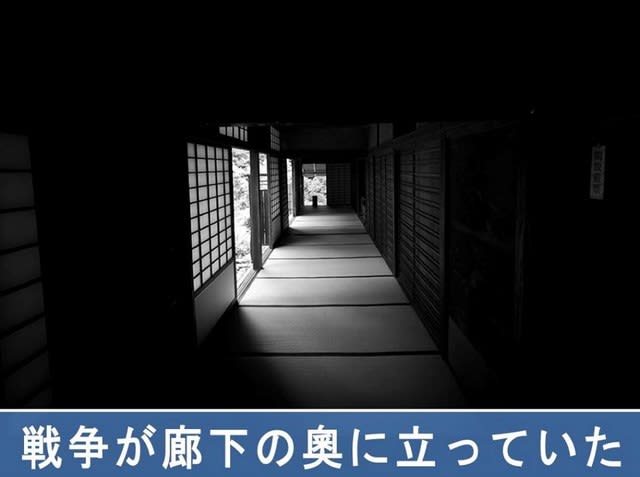

戦争が廊下の奧に立っていた (渡辺白泉) 1939(昭和14)年

「見ざる言わざる聞かざる」で知らんぷりしていよう、とか、

何かを恐れて本来の主張を自己規制していたところで、

目と耳と口を塞ごうとする邪悪な力は、向こうから押し寄せてくるもの。

下に紹介した俳句「戦争が廊下の奧に立っていた」は、

そういう不気味な気配を鋭く五七五に定着させた、ぞっとする名句です。

戦争が廊下の奧に立っていた

1939(昭和14)年、京都大学俳句会で活躍していた、

渡辺白泉という学徒が詠んだものです。

白泉はとくに政治に関与していたわけではありません。

もちろん、左翼でもありませんでした。

戦争を嫌い、平和と文学を愛するごくふつうの大学生だったのです。

ところが、特高警察はこの俳句にまで目をつけ、

「反戦思想の持ち主だ」

と言って、渡辺白泉に治安維持法違反の嫌疑をかけ、投獄しました。

仲間も俳句を作れないほどの言論弾圧を受けました。

いまに伝わる「京大俳句事件」です。

たった一句の俳句にまで弾圧が及んだ暗黒の時代。

そのおぞましい暴力は、まだ大丈夫だろう、と思っている矢先に、

突然に襲ってきたのです。

国民の目と耳と口をふさぎ、

自分たちの思うがままに独裁的な政治をしようという勢力が

居丈高に振る舞っているいま、

すでに不気味な圧力は

あなたの背後にしのび寄っているかもしれないのです。

戦争が廊下の奧に立っていた

戦前、京大生・渡辺白泉がこの俳句を詠んだときには、

もう戦争は廊下の奧どころか、茶の間に軍靴で侵入していたのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

渡辺白泉さんの句には、下のようなものもありました。

私たち日本庶民は、知らないうちに戦争が始まったという

超愚かしく、情けない経験を持っているのに、

「日本を存続させるためには戦争も辞さない」という声が聞こえる今日この頃。

また、想像を絶する数の人々が

殺されたり、殺したりしないと目が覚めないんですかね。

私たちは、何のために、歴史を学んだのでしょうか。

・街燈は 夜霧にぬれるためにある

・鶏(とり)たちに カンナは見えぬかもしれぬ

・銃後といふ 不思議な町を丘で見た

・玉音を 理解せし者前に出よ

(渡辺白泉)