辺野古側での外周護岸が完成すれば、防衛局はいよいよ7月にも埋立工事(土砂投入)を開始すると報道されている。しかし最近の講演やこのブログ等で何回も説明しているように、現状のままで土砂投入に踏み切ることは許されない。

まず、現在工事が進められているのは、護岸の基礎捨石とその両側への被覆ブロック設置だけである。未だ、護岸の最終天端高よりも6.8mも低い。今後、上部にコンクリートの擁壁を造り、その前面に大量の消波ブロックを設置しなければならないのだ。

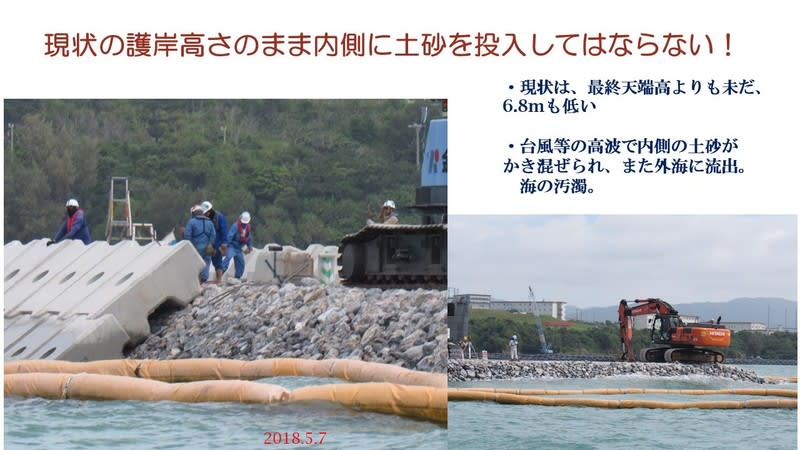

下の写真を見ても分かるように、現在は未だ、満潮時などは海面から1mほどの高さにすぎない。この状態で内側に土砂を投入すれば、台風時などの高波が容易に護岸を超え、内側の土砂をかき混ぜてまた外に出て行く。そのため周辺の海は著しく汚濁されてしまう。

防衛局が埋立承認願書に添付した環境保全図書でも、上部のコンクリート擁壁、消波ブロックを設置した後に、内側への土砂投入を開始すると明記されている。中途半端な高さで土砂を投入すれば、環境保全図書の知事承認なしの変更であり、留意事項違反である。

(環境保全図書では、コンクリート擁壁、消波ブロック設置後に埋立開始と明記されている)

さらに、5月25日のブログにも書いたが、もう一つの問題が明らかになった。上の図を見ても分かるように、外周の傾斜堤護岸は、中央部に基礎捨石を置き、両側に被覆ブロックを置いた構造である。基礎捨石は1個5kg~200kgのゴロゴロとした石であり、その間を水が抜けていく。内側に目潰砕石や防砂シートを張るようになっているが、防砂シートはあくまでも洗掘防止等の「吸出し防止材」にすぎず、内側の汚濁水の流出を完全に止めることはできない。

下の図は、現在、進められている那覇空港第2滑走路埋立事業の埋立工事の図である。辺野古と同じような基礎捨石からなる傾斜堤護岸の内側に天端幅10m以上も海砂が設置されていることが分かる。厚い海砂がフィルター層としての役割を果たし、内側の汚濁水の流出を止めるのだ。防砂シートだけでは不十分なのである。

実は、フィルター層としての海砂の設置は、辺野古の埋立工事でも当初は予定されていた。辺野古側の埋立工事は、本年3月2日に5つの工区に分けて業者との契約を終えているが、1ヶ月も経たないうちに、変更契約がされている。当初の契約にあったフィルター層としての海砂の設置が変更契約で無くなってしまったのだ。

さらに標準断面図を見ると、辺野古でも当初は護岸の内側にフィルター層としての海砂が天端幅15mも設置することが計画されていた。それが何故か、変更契約で廃止されてしまったのだ。汚濁水の流出が避けられず、不可解な変更と言わざるを得ない。