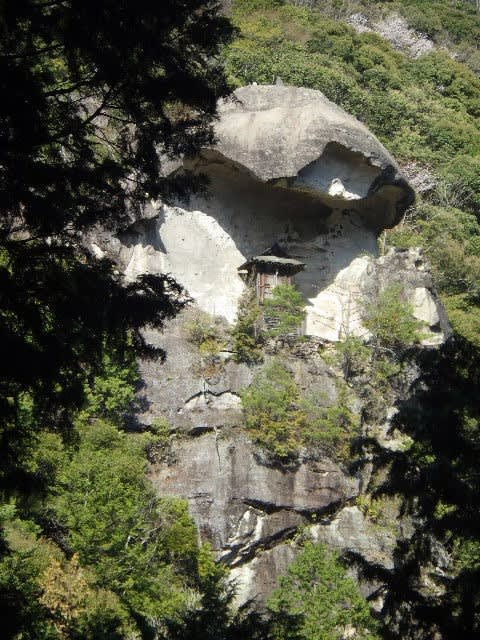

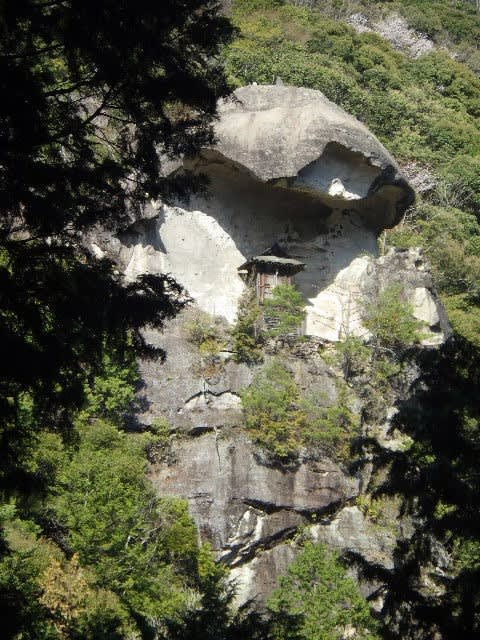

風化した岩が覆いかぶさる岩屋本堂にて

■今回のコース

飯福田寺→(行場道めぐり)→油こぼし→岩屋本堂→鐘掛→小天井→大天井→亀岩→鞍掛岩→

蟻ノ戸渡り→小尻返し→飛岩→平等岩→元居ヶ原→飯福田寺

個人ガイドのご依頼を頂き、険しい岩場が続く修験の行場として知られる

伊勢山上へ、仲良し3人組をご案内した。

本来は修験の行場なので、修行者たちはクライミング装備などを持たずに

臨むのだが、それゆえの危険もある。

この日のお客様は今後、険しい岩場のトレッキングを目指しておられる

こともあり、ロープを張った場合の所作なども体験して頂くため

ヘルメット、ハーネス装着で挑んでいただいた。

飯福田寺(いぶたじ)の仁王門の手前に駐車スペースがある。

朝は肌寒かったが、着いた時にはぽかぽか。サクラは満開。

飯福田寺の事務所で入山料500円を納め、本堂で手を合わせる。

最初の行場は「油こぼし」と呼ばれる高さ25mほどの岩壁だ。

ここだけを登り切るのであれば、鉄鎖を両腕で力任せに登ればよいが、

それでは「登山」の実力はつかない。できるだけ岩肌にホールドを

見出しながら登ると面白い。

だからこそ、トップロープの補助が生きてくるといえる。

油こぼしを登り終えると役行者像が迎えてくれる。

風化を受けた礫岩が屋根のようにせり出し、その下に岩屋本堂が収まっている。

自然のいたずらというには出来すぎのフォルム。

「鐘掛」は高度感はさほどではないが、まるでボルダリングのトラバースの

ようなムーブが要求される難所だ。ロープのビレイもやりにくいところ。

鐘掛から岩を回り込み、一本鎖のフェースを登る。

ここはハッキリ言って危ない。ロープの確保なしに、よく死人が出ないなぁ。

急登箇所を登りきると最初のピーク、小天上だ。

続いて大天井。この区間はフツーのハイキングになる。

大きな岩場が現れる。「亀岩」だ。いきなり雄大な光景が広がる。

「鞍掛岩」を登る。岩はフリクションがよく効くので見かけより怖くないが、

写真の向かって右側は、ゆうに20mの高さの垂壁だ。

稜線の東側はヤマザクラが多い。ちょうと満開のタイミング。

ソメイヨシノよりやさしいピンクが好きだ。

鞍掛岩の西側直下には、ヒカゲツツジも花をつけていた。

「蟻ノ戸渡り」を経て、「小尻返し」へ。この岩、登のは簡単だが、、、

下りるのにはちょうど15mの絶壁を、鎖1本を頼りに下ることになる。

ここでロープをつけてクライムダウンして頂く。本来の修行では鎖だけにすがって

下るのだが、ロープで確保しているので、万が一にも転落の危険はない。

一般コースでこういう練習をしておくと、皆さんが将来、岩場に出る時に役立つはずだ。

「飛岩」に至るころには、皆さん、もう切れ断った岩場にもスッカリ慣れてきた。

岩場は平等岩で実質、終わりになる。

役行者像は、この行場コースに何体あるのだろうか。

「元居ヶ原」にも鎮座されている。

神社跡の手前から、岩屋本堂が垣間見える。

改めて、この造形に驚かされる。さっき通り抜けたスリリングな軌跡を目で追うと

本当に微妙なラインを抜けていることがわかる。

長い石段を下ったらゴール。

風に舞うサクラの花びらを頬に受けながら、飯福田寺に戻るのだった。

スリル、絶景、修験の歴史、そしてサクラ・・・ホント、全てが揃った好ルートだ。

※初心者から楽しめる「遊山トレッキングサービスの登山教室」は、「ここをクリック」!!

■今回のコース

飯福田寺→(行場道めぐり)→油こぼし→岩屋本堂→鐘掛→小天井→大天井→亀岩→鞍掛岩→

蟻ノ戸渡り→小尻返し→飛岩→平等岩→元居ヶ原→飯福田寺

個人ガイドのご依頼を頂き、険しい岩場が続く修験の行場として知られる

伊勢山上へ、仲良し3人組をご案内した。

本来は修験の行場なので、修行者たちはクライミング装備などを持たずに

臨むのだが、それゆえの危険もある。

この日のお客様は今後、険しい岩場のトレッキングを目指しておられる

こともあり、ロープを張った場合の所作なども体験して頂くため

ヘルメット、ハーネス装着で挑んでいただいた。

飯福田寺(いぶたじ)の仁王門の手前に駐車スペースがある。

朝は肌寒かったが、着いた時にはぽかぽか。サクラは満開。

飯福田寺の事務所で入山料500円を納め、本堂で手を合わせる。

最初の行場は「油こぼし」と呼ばれる高さ25mほどの岩壁だ。

ここだけを登り切るのであれば、鉄鎖を両腕で力任せに登ればよいが、

それでは「登山」の実力はつかない。できるだけ岩肌にホールドを

見出しながら登ると面白い。

だからこそ、トップロープの補助が生きてくるといえる。

油こぼしを登り終えると役行者像が迎えてくれる。

風化を受けた礫岩が屋根のようにせり出し、その下に岩屋本堂が収まっている。

自然のいたずらというには出来すぎのフォルム。

「鐘掛」は高度感はさほどではないが、まるでボルダリングのトラバースの

ようなムーブが要求される難所だ。ロープのビレイもやりにくいところ。

鐘掛から岩を回り込み、一本鎖のフェースを登る。

ここはハッキリ言って危ない。ロープの確保なしに、よく死人が出ないなぁ。

急登箇所を登りきると最初のピーク、小天上だ。

続いて大天井。この区間はフツーのハイキングになる。

大きな岩場が現れる。「亀岩」だ。いきなり雄大な光景が広がる。

「鞍掛岩」を登る。岩はフリクションがよく効くので見かけより怖くないが、

写真の向かって右側は、ゆうに20mの高さの垂壁だ。

稜線の東側はヤマザクラが多い。ちょうと満開のタイミング。

ソメイヨシノよりやさしいピンクが好きだ。

鞍掛岩の西側直下には、ヒカゲツツジも花をつけていた。

「蟻ノ戸渡り」を経て、「小尻返し」へ。この岩、登のは簡単だが、、、

下りるのにはちょうど15mの絶壁を、鎖1本を頼りに下ることになる。

ここでロープをつけてクライムダウンして頂く。本来の修行では鎖だけにすがって

下るのだが、ロープで確保しているので、万が一にも転落の危険はない。

一般コースでこういう練習をしておくと、皆さんが将来、岩場に出る時に役立つはずだ。

「飛岩」に至るころには、皆さん、もう切れ断った岩場にもスッカリ慣れてきた。

岩場は平等岩で実質、終わりになる。

役行者像は、この行場コースに何体あるのだろうか。

「元居ヶ原」にも鎮座されている。

神社跡の手前から、岩屋本堂が垣間見える。

改めて、この造形に驚かされる。さっき通り抜けたスリリングな軌跡を目で追うと

本当に微妙なラインを抜けていることがわかる。

長い石段を下ったらゴール。

風に舞うサクラの花びらを頬に受けながら、飯福田寺に戻るのだった。

スリル、絶景、修験の歴史、そしてサクラ・・・ホント、全てが揃った好ルートだ。

※初心者から楽しめる「遊山トレッキングサービスの登山教室」は、「ここをクリック」!!

![2025年3月5日(水) [十津川村・北山村]筏師の道(瀞峡~小松)を、ガイド研修で歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/12/22/d9079853181fef80f05b1eb3b64c72fe.jpg)

![2025年3月5日(水) [十津川村・北山村]筏師の道(瀞峡~小松)を、ガイド研修で歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1c/36/959108e975b0a6348aea247e3aaa5909.jpg)

![2025年3月5日(水) [十津川村・北山村]筏師の道(瀞峡~小松)を、ガイド研修で歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0d/8e/b79f5d7fc74bab62ba741d039ddd5fce.jpg)

![2025年3月5日(水) [十津川村・北山村]筏師の道(瀞峡~小松)を、ガイド研修で歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/42/6e/a1f6285f95aa8e6d88ec55e7e5a1caf1.jpg)

![2025年3月5日(水) [十津川村・北山村]筏師の道(瀞峡~小松)を、ガイド研修で歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/51/ea/4a184c1eb2b5923405a3d0d3dd52a575.jpg)

![2025年3月5日(水) [十津川村・北山村]筏師の道(瀞峡~小松)を、ガイド研修で歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/03/a7/ebc05391759146a2a0f8148f4301355f.jpg)

![2025年3月5日(水) [十津川村・北山村]筏師の道(瀞峡~小松)を、ガイド研修で歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/42/f3/719961a3536d938e39626f0ad7b88eb0.jpg)

![2025年3月5日(水) [十津川村・北山村]筏師の道(瀞峡~小松)を、ガイド研修で歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2d/a8/144ba7e6d6a7b6c844213d4a9997a3dd.jpg)

![2025年3月5日(水) [十津川村・北山村]筏師の道(瀞峡~小松)を、ガイド研修で歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4c/bb/91b6fce50cb608bf2097e6dfd0a9860a.jpg)

![2025年3月5日(水) [十津川村・北山村]筏師の道(瀞峡~小松)を、ガイド研修で歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/30/94/ea7c604d0b43a979fc72e7724a2fec63.jpg)