(かなりの長文です)

ニューヨーク3日目にしてやっと娘とその結婚相手と会うことができた。

今回の目的は、その娘の結婚式への出席だったはずだが、花嫁の父親としてはその前に相手の男Davidに言わなければならないことがあった。

そして、彼の家族とも会わなければならない。

そのために、Davidには渡米前から会って話をしたいと再三言っていたにもかかわらず、本人は結婚の準備で忙しく、親も仕事が忙しく時間が取れないの一点張りだった。

このままでは結婚そのものを認めるわけにはいかないし、ボイコットも辞さない覚悟で単身ニューヨークに乗り込んだのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー――――――――

着いたその日にボクは彼の勤め先である5番街のユニクロを訪ねた。それは、機関店としての風格とセンスを兼ね備えるユニクロらしからぬゴージャスさを醸し出していた。

彼の働き具合をこっそり見てやろうという意地悪な魂胆が潜んでいた。

入口を入ると黒いユニフォームに身をまとった女性スタッフが、店内用のショッピングバッグを手渡している。ボクはそれを拒否して吹き抜の正面にあるエスカレーターで3階まで一気に上がった。広い店内には同じ黒のユニフォームを着た若いスタッフたちが働いている。一通り全フロアを見回ったが彼の姿が見当たらない。

スタッフの一人に彼の所在を聞いてみた。

「Davidはどこにいるのか」

ところが、そんな名前のスタッフは知らないという。

フロアが違うと分からないのかもというので各フロアで聞く。誰も知らないという。

ふと思い立ってマンハッタンにはほかにユニクロがあるのか聞いた。あるという。あと二か所。

「じゃあ、悪いが各店にDavidというスタッフがいないか聞いてくれ」

と男性スタッフに頼んだ。

しばらくすると彼が戻ってきて言うには

「Davidは確かにこの店で働いている。だが彼は今日はオフで来ていない」という。

「明日は出てくるのか、出てくるなら何時に来るのかを調べてくれ」と頼んだ。

またしばらく待つと、今度は店長らしい女性と一緒にやってきた。彼女が曰くに、

「Davidは結婚のため今日から休暇を取っている」という。そんなことも彼は教えてくれなかったのだ。

業を煮やして僕は電話を彼に入れてみた。3回ほどかけるとやっと彼が電話口に出た。明日会う時間が取れるか聞くと忙しいとまた言う。休みを取って何をするのだと突っ込むと、式場のあるセントラルパークでの打ち合わせがあるという。

「何時に終わるのか」

「6時ごろには終わるだろうと思う」、と心もとない返答。

「OK分かった。じゃあ、6時半、このユニクロで待っているから会おう」といった。

もし遅れそうなら電話をくれとも念を押した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー――――――――――――

そして2日目、約束の6時半ボクは再びユニクロにいた。

彼は来ない。電話もない。こちらから掛けてみた。1回、2回、3回、4回とかけても出ない。

どんなに辛抱強い僕でも、切れた。もう我慢ができない。

近くにいた女性のスタッフに声をかける。

「責任者を話がしたいのだが」

やがてスーパーバイザーだと名乗る黒人の男性がやってきた。

「私はDavidが結婚する相手の父親だ」と名乗った。

そうすると、

「オー、ちえりのファザーですか」と相好を崩して彼は答えた。

どうやら娘のことも知っているらしい。ボクはにこりともせず彼に言った。

「実はここで彼と6時半に合う約束をしたが来ないし、電話をしても出ない」

そうすると、

「たぶん遅れているのだろう、もう少しここで待ったいてください」と言って姿を消した。

しばらくすると、別の黒人のスタッフがにこやかな顔で寄ってきた。すきっ歯でエディマーフィにそっくりだ。

「ちえりのパパですね。ぼくはDavidの友人で、水曜日の結婚式に参加するんですよ」

嬉しそうに求める彼との握手を拒み、ボクはにこりともせずに彼にこれまでのいきさつを話した。

「きっと打ち合わせが長引いているのでしょう」とスーパーバイザーと同じようなことをいう。

「じゃあなぜDavidは電話に出ない。彼からの電話もない。悪いが君から彼にかけてみてくれないか」

彼は、僕の権幕にびっくりしたような顔つきでOKと言ってダイヤルした。出ない。

「きっとこちらへ向かう電車の中かもしれない」とかばう。

「もう少しここで待っていてもらえませんか」と気の毒そうな顔をしていった。

すでに約束の時間から小一時間が経過している。それから待つことさらに30分。

その間何度か電話を入れてみた。スタッフの彼も電話をするがDavidは出ない。

ボクはエディに言った。

「もう帰る。彼と連絡が取れたら伝えてほしい。私は非常に怒っている。今夜中に彼から連絡がなければ、Davidが私の娘と結婚することは許さないと」

彼は、真顔を装いながら分かったといった。ただ事ではないことを悟ったようだ。エディの顔からは笑顔が完全に消えていた。

別れ際、彼の名前を聞いた。オマールといった。エディではなかった。彼は僕に再度握手を求め、「水曜日に式場でまたお会いしましょう」と顔をひきつらせながら言う。

「水曜日に式場だって、君に会うことはもう二度とないかもしれないよ」ッと返すと、

「I hope」 とまたひきつった顔でオマールは付け加えた。

ボクも言った。「I hope too」 と。

ホテルへ帰ると、Davidからfacebookを通じてメッセージが入っていた。さすがに慌てたらしい。

相変わらずbusyだと言い訳が並びたてられている。

「ビジー、ビジーとセミみたいに鳴くな。誰だって忙しいんだ。俺だって忙しいのにこうやってニューヨークくんだりまで来てんだ。

それなのに会わないとは何事だ。明日も会わないつもりなら覚悟しとけ!」

とうとうブチ切れた。

「結婚式の準備でストレスがたまっているから」とまた言い訳を言う。

アメリカ人はなかなか謝ろうとしない人種らしい。

「言い訳は二度と言うな。結婚の準備でストレスだと。甘ったれるんじゃない、結婚したらもっとストレスがたまるぞ」

ボクは皮肉っぽく、事実を言った。

そう、男にとって結婚は墓場以外の何物でもないのだ。

彼はまだそれを知らない。いや彼に限らず男はみんな知る由もない。なぜなら、やることしか頭にないからだ。

結婚して初めて、その過ちに気付くのが大半だろう。(例外も稀にあるが)

彼は明日4時だったら時間が取れそうだという。

「OK4時だな、で場所はどこだ」

Davidは42丁目のスタバを指定する。

「よしわかった、明日4時、42丁目のスタバで会おう。遅れるなよ、もうサードチャンスはないぞ」

---------------------------------――――

そして、当日娘を伴ってDavidがやってきた。やっと来やがった。娘ともやっと会えた。

3年ぶりだ。少し顔色が良くないようだ。

「スッピンだし、あまり寝てないし」、と娘はいう。

この男のせいだと怒りがこみ上げるのを押さえて彼に言った。

「お前に話がある。もし娘と結婚するのなら父親としてお前にいくつか言っておきたいことがある。

いいかよく聞け」

彼は素直に頷いた。

悪い奴ではない。ただ煮え切らにだけなのだ。今風の草食系なのだ。アメリカ人も草食男子が確実に増えている。

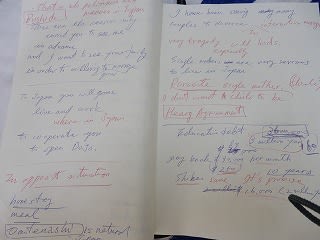

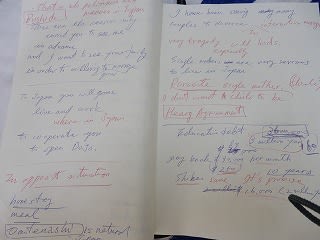

ボクが彼に言いたいことは、言い洩らさないように前もってノートに箇条書きにしていた。

一つ一つ、噛んで諭すようにボクはDavidに語った。

「君は結婚すれば嫌でもボクの息子になるんだ。分かるな」

「娘も僕も日本人だ。日本には日本のしきたりがある。まず男は、お嬢さんをくださいと娘の父親に土下座して頼まなければならない。そうしたうえで、親御さんも挨拶に来るのが常識なのだ。そのどちらも未だない」

「だから、君に早く会いたかったし、君のご両親にも事前に会って挨拶と話をきちんとしなければならないのだ。結婚したら、娘は君の家族の一員となるのだから」

「君は空手5段だから武士道は分かるな。日本人は礼節を重んじ、目上を敬うのだ。

おもてなしの精神もきわめて深い。そのどちらも君や君の家族は欠けている。きちんと手順を踏まなければならない」

ボクは一気に彼に話して聞かせた。

今、離婚が増えていること、数多く目の当たりにしていることなどを加えて伝える。

そのうえで「娘をシングルマザーなんかにしたら承知しないぞ」と脅した。

もちろん自分のことは棚に上げた状態だ。

「今、給料はいくらか」と突っ込んだことも聞いた。

彼は正直に答える。

「結構もらってるな。俺より多いじゃないか(この野郎)」

ニューヨークのユニクロはかなり人件費に費やしている。お客はそこそこ入っていたるが膨大なテナント代や人件費で赤字だということが推測できる。維持するのに採算度外視でかなり無理しているように感じる。

あとは、宗教問題、人種問題にまで言及した。

延々一時間余り。それでも言い足りなさは否めない。

Davidは、結婚式前に彼の家族とも会食をすることを約束してくれた。

ぎりぎりセーフというところか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー――――――

もちろん、娘とも話した。思ったよりしっかりしていた。

この3年、ニューヨークでもまれればしっかりせざるを得ないだろう。

日本人としての矜持を示しておきたかった。

一方的だが、これで結婚式にもすっきりした気持ちで出席できる。

エディ、いやオマールにもまた会えそうだ。

娘とバージンロードを歩くことになる。

花嫁の父の心境はまるで乙女心のように複雑だ。

嬉しくもあり、寂しくもあり、心配でもある。

サンフランシスコから息子も駆けつける。こちらも久しぶりの再会となる。

息子は彼女はできたのだろうか。青い目のブロンズの嫁さんを期待する。

男の方は気楽なものよ。

ニューヨーク3日目にしてやっと娘とその結婚相手と会うことができた。

今回の目的は、その娘の結婚式への出席だったはずだが、花嫁の父親としてはその前に相手の男Davidに言わなければならないことがあった。

そして、彼の家族とも会わなければならない。

そのために、Davidには渡米前から会って話をしたいと再三言っていたにもかかわらず、本人は結婚の準備で忙しく、親も仕事が忙しく時間が取れないの一点張りだった。

このままでは結婚そのものを認めるわけにはいかないし、ボイコットも辞さない覚悟で単身ニューヨークに乗り込んだのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー――――――――

着いたその日にボクは彼の勤め先である5番街のユニクロを訪ねた。それは、機関店としての風格とセンスを兼ね備えるユニクロらしからぬゴージャスさを醸し出していた。

彼の働き具合をこっそり見てやろうという意地悪な魂胆が潜んでいた。

入口を入ると黒いユニフォームに身をまとった女性スタッフが、店内用のショッピングバッグを手渡している。ボクはそれを拒否して吹き抜の正面にあるエスカレーターで3階まで一気に上がった。広い店内には同じ黒のユニフォームを着た若いスタッフたちが働いている。一通り全フロアを見回ったが彼の姿が見当たらない。

スタッフの一人に彼の所在を聞いてみた。

「Davidはどこにいるのか」

ところが、そんな名前のスタッフは知らないという。

フロアが違うと分からないのかもというので各フロアで聞く。誰も知らないという。

ふと思い立ってマンハッタンにはほかにユニクロがあるのか聞いた。あるという。あと二か所。

「じゃあ、悪いが各店にDavidというスタッフがいないか聞いてくれ」

と男性スタッフに頼んだ。

しばらくすると彼が戻ってきて言うには

「Davidは確かにこの店で働いている。だが彼は今日はオフで来ていない」という。

「明日は出てくるのか、出てくるなら何時に来るのかを調べてくれ」と頼んだ。

またしばらく待つと、今度は店長らしい女性と一緒にやってきた。彼女が曰くに、

「Davidは結婚のため今日から休暇を取っている」という。そんなことも彼は教えてくれなかったのだ。

業を煮やして僕は電話を彼に入れてみた。3回ほどかけるとやっと彼が電話口に出た。明日会う時間が取れるか聞くと忙しいとまた言う。休みを取って何をするのだと突っ込むと、式場のあるセントラルパークでの打ち合わせがあるという。

「何時に終わるのか」

「6時ごろには終わるだろうと思う」、と心もとない返答。

「OK分かった。じゃあ、6時半、このユニクロで待っているから会おう」といった。

もし遅れそうなら電話をくれとも念を押した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー――――――――――――

そして2日目、約束の6時半ボクは再びユニクロにいた。

彼は来ない。電話もない。こちらから掛けてみた。1回、2回、3回、4回とかけても出ない。

どんなに辛抱強い僕でも、切れた。もう我慢ができない。

近くにいた女性のスタッフに声をかける。

「責任者を話がしたいのだが」

やがてスーパーバイザーだと名乗る黒人の男性がやってきた。

「私はDavidが結婚する相手の父親だ」と名乗った。

そうすると、

「オー、ちえりのファザーですか」と相好を崩して彼は答えた。

どうやら娘のことも知っているらしい。ボクはにこりともせず彼に言った。

「実はここで彼と6時半に合う約束をしたが来ないし、電話をしても出ない」

そうすると、

「たぶん遅れているのだろう、もう少しここで待ったいてください」と言って姿を消した。

しばらくすると、別の黒人のスタッフがにこやかな顔で寄ってきた。すきっ歯でエディマーフィにそっくりだ。

「ちえりのパパですね。ぼくはDavidの友人で、水曜日の結婚式に参加するんですよ」

嬉しそうに求める彼との握手を拒み、ボクはにこりともせずに彼にこれまでのいきさつを話した。

「きっと打ち合わせが長引いているのでしょう」とスーパーバイザーと同じようなことをいう。

「じゃあなぜDavidは電話に出ない。彼からの電話もない。悪いが君から彼にかけてみてくれないか」

彼は、僕の権幕にびっくりしたような顔つきでOKと言ってダイヤルした。出ない。

「きっとこちらへ向かう電車の中かもしれない」とかばう。

「もう少しここで待っていてもらえませんか」と気の毒そうな顔をしていった。

すでに約束の時間から小一時間が経過している。それから待つことさらに30分。

その間何度か電話を入れてみた。スタッフの彼も電話をするがDavidは出ない。

ボクはエディに言った。

「もう帰る。彼と連絡が取れたら伝えてほしい。私は非常に怒っている。今夜中に彼から連絡がなければ、Davidが私の娘と結婚することは許さないと」

彼は、真顔を装いながら分かったといった。ただ事ではないことを悟ったようだ。エディの顔からは笑顔が完全に消えていた。

別れ際、彼の名前を聞いた。オマールといった。エディではなかった。彼は僕に再度握手を求め、「水曜日に式場でまたお会いしましょう」と顔をひきつらせながら言う。

「水曜日に式場だって、君に会うことはもう二度とないかもしれないよ」ッと返すと、

「I hope」 とまたひきつった顔でオマールは付け加えた。

ボクも言った。「I hope too」 と。

ホテルへ帰ると、Davidからfacebookを通じてメッセージが入っていた。さすがに慌てたらしい。

相変わらずbusyだと言い訳が並びたてられている。

「ビジー、ビジーとセミみたいに鳴くな。誰だって忙しいんだ。俺だって忙しいのにこうやってニューヨークくんだりまで来てんだ。

それなのに会わないとは何事だ。明日も会わないつもりなら覚悟しとけ!」

とうとうブチ切れた。

「結婚式の準備でストレスがたまっているから」とまた言い訳を言う。

アメリカ人はなかなか謝ろうとしない人種らしい。

「言い訳は二度と言うな。結婚の準備でストレスだと。甘ったれるんじゃない、結婚したらもっとストレスがたまるぞ」

ボクは皮肉っぽく、事実を言った。

そう、男にとって結婚は墓場以外の何物でもないのだ。

彼はまだそれを知らない。いや彼に限らず男はみんな知る由もない。なぜなら、やることしか頭にないからだ。

結婚して初めて、その過ちに気付くのが大半だろう。(例外も稀にあるが)

彼は明日4時だったら時間が取れそうだという。

「OK4時だな、で場所はどこだ」

Davidは42丁目のスタバを指定する。

「よしわかった、明日4時、42丁目のスタバで会おう。遅れるなよ、もうサードチャンスはないぞ」

---------------------------------――――

そして、当日娘を伴ってDavidがやってきた。やっと来やがった。娘ともやっと会えた。

3年ぶりだ。少し顔色が良くないようだ。

「スッピンだし、あまり寝てないし」、と娘はいう。

この男のせいだと怒りがこみ上げるのを押さえて彼に言った。

「お前に話がある。もし娘と結婚するのなら父親としてお前にいくつか言っておきたいことがある。

いいかよく聞け」

彼は素直に頷いた。

悪い奴ではない。ただ煮え切らにだけなのだ。今風の草食系なのだ。アメリカ人も草食男子が確実に増えている。

ボクが彼に言いたいことは、言い洩らさないように前もってノートに箇条書きにしていた。

一つ一つ、噛んで諭すようにボクはDavidに語った。

「君は結婚すれば嫌でもボクの息子になるんだ。分かるな」

「娘も僕も日本人だ。日本には日本のしきたりがある。まず男は、お嬢さんをくださいと娘の父親に土下座して頼まなければならない。そうしたうえで、親御さんも挨拶に来るのが常識なのだ。そのどちらも未だない」

「だから、君に早く会いたかったし、君のご両親にも事前に会って挨拶と話をきちんとしなければならないのだ。結婚したら、娘は君の家族の一員となるのだから」

「君は空手5段だから武士道は分かるな。日本人は礼節を重んじ、目上を敬うのだ。

おもてなしの精神もきわめて深い。そのどちらも君や君の家族は欠けている。きちんと手順を踏まなければならない」

ボクは一気に彼に話して聞かせた。

今、離婚が増えていること、数多く目の当たりにしていることなどを加えて伝える。

そのうえで「娘をシングルマザーなんかにしたら承知しないぞ」と脅した。

もちろん自分のことは棚に上げた状態だ。

「今、給料はいくらか」と突っ込んだことも聞いた。

彼は正直に答える。

「結構もらってるな。俺より多いじゃないか(この野郎)」

ニューヨークのユニクロはかなり人件費に費やしている。お客はそこそこ入っていたるが膨大なテナント代や人件費で赤字だということが推測できる。維持するのに採算度外視でかなり無理しているように感じる。

あとは、宗教問題、人種問題にまで言及した。

延々一時間余り。それでも言い足りなさは否めない。

Davidは、結婚式前に彼の家族とも会食をすることを約束してくれた。

ぎりぎりセーフというところか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー――――――

もちろん、娘とも話した。思ったよりしっかりしていた。

この3年、ニューヨークでもまれればしっかりせざるを得ないだろう。

日本人としての矜持を示しておきたかった。

一方的だが、これで結婚式にもすっきりした気持ちで出席できる。

エディ、いやオマールにもまた会えそうだ。

娘とバージンロードを歩くことになる。

花嫁の父の心境はまるで乙女心のように複雑だ。

嬉しくもあり、寂しくもあり、心配でもある。

サンフランシスコから息子も駆けつける。こちらも久しぶりの再会となる。

息子は彼女はできたのだろうか。青い目のブロンズの嫁さんを期待する。

男の方は気楽なものよ。