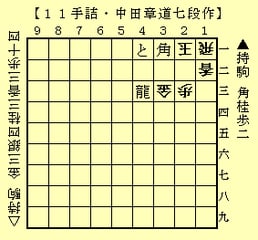

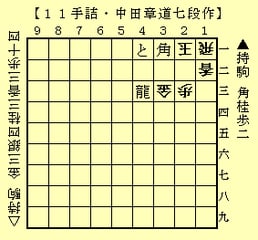

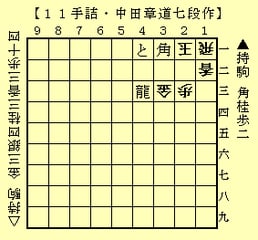

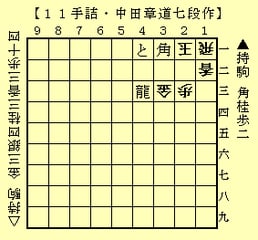

前回同様、中田章道七段作(中日新聞系地方新聞掲載)です。

11手詰とやや長いですが、打ち歩詰め回避の手筋モノで、手数ほど難しくありません。5分で二段、10分で1級だそうです。

ヒントです。

ヒントと言うより、詰将棋の面白さを伝えるのに適した作品なので、よろしければおつき合いください。

問題図で▲2二歩と打ちたいのですが、「打ち歩詰めの禁」で打てません。

【打ち歩詰め】

玉のとどめを刺す最後の一手は、歩を打ってはいけません。実戦でもし打つと反則負けになります。盤上の歩を突いて詰ますのは構いませんし、打った歩を相手が一度取れてその後詰むのは構いません。

詳しくは、Wikipediaの打ち歩詰めの項の図1~図3をご参照ください。本来ならば、自分で説明するべきですが、楽させてください。

詰将棋では、その「打ち歩詰めの禁」の制限を逆用することが多いのです。

「打ち歩詰め」を避ける手筋としては、

①詰め方(攻め方)の駒を捨てたり、脇にどかせたり、遮ったりして、玉の包囲網を緩くする

②守備駒を移動させて、玉の逃げ道を作る

③わざと守備駒を寄せて歩を打っても取れるようにする

などがあります。

また、後で打ち歩詰めの局面に陥ることがあります。こういうときは、

④最初の段階でわざと駒を成らないで、攻め駒を弱くしておく

という手筋もあります。

さて、この詰将棋の場合、①と③が駆使されますが、主題は①です。

下図をご覧ください。

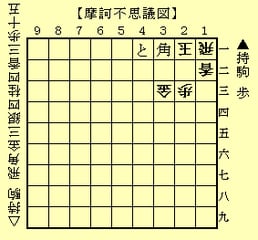

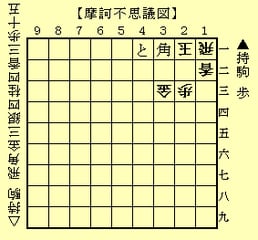

ひとつは問題図、もうひとつは摩訶不思議図です。

この両図の盤上を比べると、詰め方(攻め方)の竜の有無だけの違いです。通常、強力な竜がいる方が詰めやすいのですが、問題図では詰めるには角、桂に歩が2枚も必要で、しかも11手かかります。

摩訶不思議図は、歩が1枚だけで、3手(▲2二歩△3二玉▲4二と)で詰みます。

何と不思議な世界ではありませんか!

問題図から摩訶不思議図に持っていけば良いわけです。

で、▲3二龍△同金▲3三桂△同金で摩訶不思議図に誘導できるようですが、そう一筋縄ではいきません。

それは、なぜか?

その理由がわかれば、正解に辿り着けるわけですが、それは解答編で。

11手詰とやや長いですが、打ち歩詰め回避の手筋モノで、手数ほど難しくありません。5分で二段、10分で1級だそうです。

ヒントです。

ヒントと言うより、詰将棋の面白さを伝えるのに適した作品なので、よろしければおつき合いください。

問題図で▲2二歩と打ちたいのですが、「打ち歩詰めの禁」で打てません。

【打ち歩詰め】

玉のとどめを刺す最後の一手は、歩を打ってはいけません。実戦でもし打つと反則負けになります。盤上の歩を突いて詰ますのは構いませんし、打った歩を相手が一度取れてその後詰むのは構いません。

詳しくは、Wikipediaの打ち歩詰めの項の図1~図3をご参照ください。本来ならば、自分で説明するべきですが、楽させてください。

詰将棋では、その「打ち歩詰めの禁」の制限を逆用することが多いのです。

「打ち歩詰め」を避ける手筋としては、

①詰め方(攻め方)の駒を捨てたり、脇にどかせたり、遮ったりして、玉の包囲網を緩くする

②守備駒を移動させて、玉の逃げ道を作る

③わざと守備駒を寄せて歩を打っても取れるようにする

などがあります。

また、後で打ち歩詰めの局面に陥ることがあります。こういうときは、

④最初の段階でわざと駒を成らないで、攻め駒を弱くしておく

という手筋もあります。

さて、この詰将棋の場合、①と③が駆使されますが、主題は①です。

下図をご覧ください。

ひとつは問題図、もうひとつは摩訶不思議図です。

この両図の盤上を比べると、詰め方(攻め方)の竜の有無だけの違いです。通常、強力な竜がいる方が詰めやすいのですが、問題図では詰めるには角、桂に歩が2枚も必要で、しかも11手かかります。

摩訶不思議図は、歩が1枚だけで、3手(▲2二歩△3二玉▲4二と)で詰みます。

何と不思議な世界ではありませんか!

問題図から摩訶不思議図に持っていけば良いわけです。

で、▲3二龍△同金▲3三桂△同金で摩訶不思議図に誘導できるようですが、そう一筋縄ではいきません。

それは、なぜか?

その理由がわかれば、正解に辿り着けるわけですが、それは解答編で。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます